ドナルド・キーンの川端康成の話が、わかりやすくも胸を一突きしてきたので、かじったことがあるひとに、共感してもらいたくて引用します。

ドナルド・キーンさん、文面から透けて見えるまなざしが、ほんとうに愛情深い。まずなんといったってそれ。親愛やら敬愛やら、ありとあらゆるやさしい感情が、ひたひたと底を流れているのを、ひしひしと感じる。つかっているとあたたかい。つかっていたくて読み進めてしまう。なんて気持ちいい。

やわらかな薔薇の花びらにのびる、指先のごとき繊細な筆致。読むだけでご本人は人格者だろうなと思わざるをえない、しっぽをふって寄っていきたくなる文章。

同時に、評論家として鋭敏であることに矛盾がない。すごい。

おかげで文学界における交友関係が華々しく、近くから見た文学者の横顔を読ませてくれる。今回は、川端康成。

川端康成がどういうひとであったかということは、この一節で足りる。

現代日本の作家の中で、川端ほど不幸な身の上を持つ者はない。三歳にして両親を亡くした。その四年後には祖母が他界、さらに三年後の姉の死によって、彼は祖父と二人とり残される。葬儀に参列することが彼の人生の余りに日常的な行為になってしまったために、三島由紀夫は川端のことを〝葬式の名人〟と呼んだほどだ(その三島の葬儀でも川端は葬儀委員長を務めたのだ)。『葬式の名人』は、川端が最初期に発表した小説の題名でもあった。

しょっぱなから、胸を突かれる一節である。

さらに胸をえぐりにいきます。これは川端康成本人の述懐。

私は多分に亡国の民である。震災の時の亡命行じみた罹災者の果しない行列ほど、私の心をそそつた人間の姿はない。ドストエフスキイに溺れて、トルストイには親しめなかつた。親なし子、家なし子だつたせゐか、哀傷的な漂泊の思ひがやまない。

そんな川端の書くものは、どうも、こういう印象がある。

『雪国』の筋は、川端の他の成功作同様、簡潔でありながら捉えどころがない。

膝を打つ。そう、ほんとうにそうなのだ。

美しくて、美しいのはわかるけれど、読み終わったあとに、何が残ったのかわからない。「結局」と考えてみると、なんだったのかわからない。

これもドナルド・キーンはこう説明してくれる。

川端が古典文学のどの作品から恩恵を受けたかを特定するのは難しいが、全体的な印象としては平安文学を思わせる。知覚から知覚へと跳躍する自由な連想は近代主義者のものであっても、『雪国』の終り方は日本のあらゆる伝統的な芸術作品と同様、じらすように曖昧で、申しぶんなく美しい。

そうなのか、平安文学なのか。あのよくわかんない感じ、そうか、そうなのかもしれない。

川端自身も、戦時中を回想して、こう書いている。

読みながら私はよく流離の吉野朝(南朝)の方々や戦乱室町の人々が源氏物語を深く読んだのを思ひ出したものであつた。警報で見廻りに出ると、明り一点もれぬ小さい谷に秋か冬の月光が冷たく満ちた夜など、今読んでゐた源氏物語が心にただよひ、また昔源氏物語を悲境に読んだ古人が身にしみて、私に流れる伝統とともに生きながらへねばと思ふのであつた。

はあ。うつくしい。随筆でもいつもどおり美しい。最高。

悲境に読んだむかしのひとを思い、日本の伝統とともに生きなければと思う川端。

こうも述懐している。ことばが美しいのでまた引用。

私は常にみづからのかなしみで日本人をかなしんで来たに過ぎない。敗戦によつてそのかなしみが骨身に徹つたのであらう。かへつて魂の自由と安住とは定まつた。

私は戦後の自分の命を余生とし、余生は自分のものではなく、日本の美の伝統のあらはれであるといふ風に思つて不自然を感じない。

はあ。この日本語の美しさ。旧仮名遣いにうっとりする。

川端康成の代表作は、伊豆の踊子と雪国が名高いが、それについてはキーンは、こう書いている。

『伊豆の踊子』の人気は、現代日本文学には珍しく、青春の純愛を謳ったことに起因する。(略)踊子が象徴しているのは恋愛そのものではなく、旅の情趣であり、理想は 汚されないほうがよい。川端は生涯を通じて、純潔不可侵な女性に魅せられていた。そんな女性だけを描いたわけではないが、川端にとっては、無垢な女性こそが美の真髄を意味していたように思われる。

川端自身は、雪国について、こう書いている。

殊に感情は駒子(雪国主人公)のものも私のかなしみにほかならないので、そこに人に訴へるところがあるのかと思ふ。

そう、川端は、みなしごのかなしみを抱きながら、血に流れる伝統とともに生きながらえたのだ。思うところの美をつづりながら、世間の喝采も受けながら。

その日常をひっくりかえすのが、ノーベル賞である。キーンの述懐。

昭和四十三年(一九六八) 十二月にノーベル賞を受けて後、川端はほとんど何も書かなかった。書出しめいた断片は、かなり残っているのだが。ノーベル文学賞を受賞した初の日本人としてもてはやされ、三度目となる全集も出版された。しかし、昭和四十五年十一月、三島由紀夫の自殺が川端をことさら苦しめる。かつて若き三島の才能を発見した当の本人である川端を。

昭和四十七年四月十六日、川端は海を見下ろす逗子の部屋に出かける。原稿を書き慣れていたこの部屋で、川端はガスを吸入して自殺を遂げた。遺書はなかった。大多数の日本人は、驚くよりも、その自殺を自然死とあまり変わらぬものとさえ感じた。

しかしながら、彼を近しく思っていた人々は、落胆し失望を感じたに違いない。川端が、日本の風光に、女性に、芸術に見出した美をもってしても、まだ見ぬ領域への探査に向かう、この永遠の旅人を引き止めることは出来なかったのか、と。

(このラスト一行、嗚咽するくらい泣きました。この一文だけで、この本を読んでよかったと。感謝)

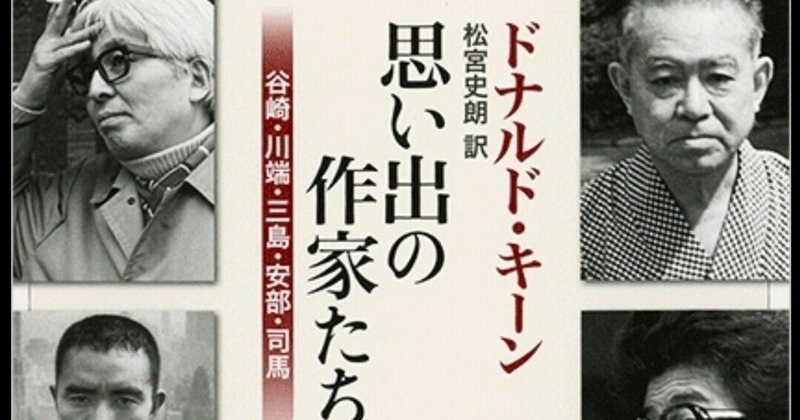

▼上品な裏話がちりばめられております。

ご覧くださり、こころからありがとうございます。♡もフォローもサポートも、毎回ほんとうにありがたくうれしいです。願わくば、またお越しくださいませ。Twitterででもお話できるとうれしいです( *´︶`*)