【360°評価】部下が上司を評価する 上司への通知表

私たちが高知県ワークスタイルアワードの初代グランプリを目指して取り組もうとしたことの一つに「上司への通知表」があります。

これは、メンバーが働き方改革コンサルティング支援キックオフ研修会に参加し、学んだことの中から、「自分たちもやってみたい!」と思い、取り組むことを決めました。

各自が気づいたこと

風通しの良い職場づくりやコミュニケーション向上という目的だけでなく、部下の思いにも気づいて欲しい、管理能力を向上させ会社の業績を上げることにも繋げて欲しい、そのためには何が必要なのか「気づいて欲しい」ということから、たどり着いたのが「上司への通知表」でした。

新しいことに挑戦させてもらえる社風なので、通知表で部下による上司マネジメントもきっとやってくれるにちがいない!と思い対象となる管理職のいるリーダー会で報告。

すると、

「何を考えているのか」

「何の目的があってするのか」

「なぜ上司の評価が必要なのか」

と予想外の展開に。

人事のメンバーで分担してアンケートフォームの作成や各部下へのアンケート協力の周知、集計、通知表作成を予定していたのですが、とてもそうはさせてもらえない雰囲気。

ただ、「絶対やらない」

とは言われなかったので、次回のリーダー会で通知表の内容やアンケート方法、集計などもう一度資料を準備して交渉することとなりました。

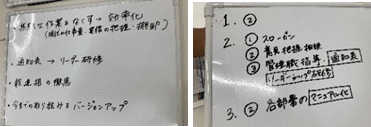

そして用意した通知表の中身(評価項目)がこちら

部下にお願いしたアンケートフォームの一部がこちら

5段階評価をクリックするだけなので簡単に回答できます。

googleアンケートフォームで作成したため、費用もかからず、集計もスプレッドシートにまとめられ、グラフ化などもすぐにできます。

こちらを資料として用意したり、アンケート内容やこの案がダメな場合の代案などを伝えていたところ、

「包み隠さずハッキリ評価してもらったほうがいい」との声がでたり、

「評価視点の内容は管理職として必要なこと」と社長に理解してもらうことができ、実行できることになりました。

ただ、デリケートな内容でもあるので上司への通知表をする条件として、

アンケートの周知・集計・通知表の作成などは担当コンサルの私だけがすること(もちろん守秘義務あり)、結果は社長と私だけで確認。通知表を渡した後は一般的な通知表と同じ取り扱いとすることになりました。

チームに持ち帰ると、アンケート集計などの負担を気にしてくれるメンバーや、

「アンケート結果は知らなくていいけど、自分たちの気持ちを伝えることは必要だからやりましょう!」と言うメンバーも。

少し前まで「言っても無駄」という雰囲気をあちらこちらで感じることがあったので「伝える勇気」を持ってくれていることを感じ、

「絶対にこれはやりきらないといけない!」と感じました。

この「言っても無駄」という雰囲気。

今、アメリカの若い人たちの間で「クワイエット・クイッティング(静かな退職)」というものがブームになっているそうです。

文句を言わず、必要最低限の仕事だけを淡々とこなす退職者予備軍のことで、問題の根底には、『何を言っても変わらない。理解されない。言っても無駄』という会社への諦めと絶望があるとか。

確かに退職者の中にはそう感じてしまうこともあったなと。

上司への通知表は「クワイエット・クイッティング」防止にもつながると感じます。

そして、

「通知表の渡し方はどうすればいいんだろ」と思いメンバーに聞くと

「忘年会で社長からみんなの前で管理職に渡してもらったらいいと思います」

という案が出たので社長に言ってみると

「それは酒が飲めなくなりそうなので、年始の全体会で渡そう」

となりました。

そして、仕事始めの全体会、

みんなの前で通知表が渡されました!

後日、リーダー会で通知表をもらった感想や気づきについて話しをしてくれていました。社長もこの通知表やアンケート集計結果を役立ててくれているようです。

若手社員たちが「上司への通知表」をやろうと思い、実行できたことは達成感にも繋がったのではないかと思います。

上司が部下から評価されるという普段ない状況になると、すぐには快く受け入れられない気持ちもあったと思いますが、それを受け入れてくれたということは上司も部下も会社を良くしていこう、会社が良くなるためにはできることをやってみようという思いは同じだということを強く感じた取り組みでした。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?