私がベトナム料理屋「フジマルサイゴンプロパガンダ」を始めたワケ(5)

1990年。

ベトナムからバンコク経由で成田に帰国する機上で、私は自分の身体に異変が起きているのを感じました。

厳密に言うとベトナム入りした直後からずっと微熱が続いていました。

マラリヤや破傷風などいくつものワクチンを打ってから出国していたものの高熱と激しい動悸、締めつけられるような胸痛があり、帰国した翌日、病院で検査を受けます。

検査結果は、「多種類の細菌による心臓の衰弱」。

心筋梗塞を起こさないよう半日入院して、点滴することになりました。

あらためてインフラ整備の大切さ

当時のベトナムは水道はあったけれど、インフラ整備で大切なのは、下水道なのだとその時つくづく感じました。

なぜなら当時のベトナムは、ほとんど水洗トイレがなかったのです。

高級レストランやホテルにはありましたが、食堂や民家には、水が汲み置かれたバケツと3センチ四方の小さな穴が床の隅っこに開いているだけのトイレもあり、

「うーん、これはどうしろってことなのか?」

と、その時々、トイレの中で腕組みしては悩みました。

その頃のベトナムの食堂や民家の地下に、汚水の浄化槽があったとは、とても考えられません。

今ではとても信じがたいことですが、東京も1964年の東京オリンピックの直前まで渋谷区を流れる渋谷川にトイレの汚水を垂れ流していました。

おそらくこの時代のベトナムでも、トイレの汚水は手掘りの浅い溝のようなところから、ドブへと流れ込み、最終的にサイゴン川へと行き着いたのではないでしょうか?

生水はさすがに飲まなかった私ですが、果物や生野菜、食器やまな板、包丁などに付着していた土着菌の洗礼を大いに受けたんだと思います。

国内のベトナム料理はパンチ不足

帰国して1番困ったのは、ベトナム料理が食べられないことでした。

難民の方が日本で開いた店はあるものの、実際食べに行くと現地で食べるのと何かが違う。

現地で食べるベトナム料理と日本国内で食べるベトナム料理は、なぜ違うのか?

ベトナム料理と言えばパクチーという印象が強いようですが、現地ではパクチーよりミントやヤナギタデ、ドクダミ、バジルなどを料理と共にモリモリ食べる習慣があります。

また、チャインという小さなカボスのような柑橘はテーブルに常設してあり、こちらも入れ放題でした。

裸足のおばさんが大ザルを頭に乗せ売りに来るバインミーは、薪をくべて地面に掘った穴で焼いた天然酵母のフランスパンでした。貧しいからこその美味しさ。

オーブンで焼いたパンとは比べ物にならないカリカリ感と米粉のもっちり感は忘れられません。

その頃、国内で食べるベトナム人が作ったフォーは、万能ネギともやし、運が良ければほんの少しのパクチーがスープに浮かんでいるというものでした。

バインミー(ベトナムサンドイッチ)に関して言えば、その存在すら知っている日本人はおらず、ベトナム料理店の店主に作ってもらえないかとお願いしたところ、

「あのパンは日本では作れないから無理!」

と、即座に断られました。

「それなら自分で作るしかないな」

そう決意した私は、1990年代前半から自分の手でベトナム料理を作り始めました。

食材は難民エリアにある

1990年の日本には、Amazonも楽天もありません。上野などのアジア輸入食材店では、タイ食材は売っていてもベトナム食材はありませんでした。

そこで私は、ベトナム人の方が経営しているレストランに行き、食材はどこで調達しているか、まずは聞いてみることにしました。

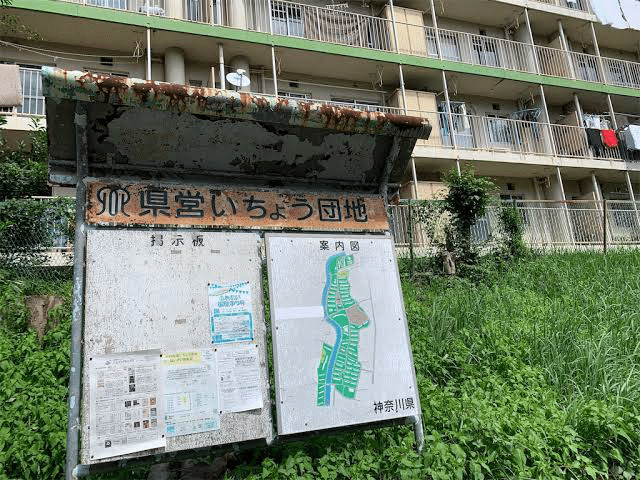

調査の結果、東京や神奈川のベトナム料理店はおおむね、神奈川県大和市と横浜市にまたがるマンモス公営住宅「いちょう団地」周辺のベトナム食材店から食材を仕入れていることがわかりました。

1971年建設の県営いちょう団地には、日本政府がインドシナ難民の受け入れをした1982年頃から、ベトナム人が多く住むようになりました。

その理由は、大和市に「難民定住促進センター」が開設されたためです。

その頃、いちょう団地周辺にベトナム食材店は2軒ほどありました。

それらのベトナム食材店は、日本語がまったく通じず、日本人を必要以上に警戒している雰囲気があって食材を購入するだけなのに、緊張で汗が吹き出てくるのが自分でもわかりました。

「早く店から出ろ」と言わんばかりの対応で、どうしてそこまで日本人を嫌うのか、その理由がよくわかりませんでした。

ベトナム人犯罪グループを一斉検挙

その理由がわかったのは、なんと25年後の2015年です。

国内の自動販売機が荒らされた「500ウォン硬貨詐欺事件」を皆さんはご存知でしょうか?

プロパガンダの近隣に住むAさんは、神奈川県警の元刑事で、1990年前半に起きたウォン硬貨詐欺事件と、横浜市家電量販店窃盗事件を担当していました。その2つの事件を起こした外国人犯罪グループを一斉検挙したご本人でもあります。

ちなみにこの方の奥様は、神奈川県警の現職の警察官です。

なぜだか私の周りには、時代の証言者のような方が集まってくる傾向があります。

しかし、そのお陰で「ウォン硬貨詐欺事件」逮捕の一部始終を聞くことができました。

ウォン硬貨詐欺とは、500韓国ウォン(約50円)と日本の500円硬貨が似ている事に目をつけた犯罪グループが、ウォンの重さと形状を切削加工し、自動販売機に入れ、おつりボタンを押すことで返却される100円玉5個を騙し取る詐欺です。

1回の詐欺行為につき、450円のあがりという一見少額に見える詐欺ですが、被害件数は54000件、見つかった偽造硬貨は82万枚、被害総額は4億円にのぼりました。

警察は当初、韓国人犯罪グループを想定していたため、日本政府が韓国政府に500ウォン硬貨のデザイン変更を申し出ましたが、却下され、あわや外交問題に発展するほどの日本を揺るがす大きな事件となりました。

ところが捜査が進んで行く過程で、主犯格は、中国人ギャング、硬貨の加工を請け負っているのは、いちょう団地内のベトナム人グループだとわかりました。

「団地の一室に捜査令状を持って乗り込むと、手前の和室に切削加工のための旋盤機が複数置かれていて、まるで工場のような有様だった。さらに奥のふすまを開けると、暗い表情のベトナム人女性が数人かたまってテレフォンカードを偽造していた」

「アラーの神のお恵みを」と書かれている。

Aさんのお話はとてもリアルで、外国人犯罪者の部屋に踏み込む時、相手が拳銃などを持っている可能性があるのでとても緊迫したと聞きました。

「ウォン詐欺は追いかけていたけれど、偽造テレフォンカードまでは予想外だった。団地内にある日本人の質屋が家電量販店の倉庫からベトナム人が盗んだ窃盗品の買い取りをしていて、そっちも検挙した。

ダンナが連行された途端、ベトナム人妻たちは、これで生活保護が受けられると悲しむどころか嬉しそうな様子で親戚に電話をかけまくって、そのたくましさに驚いた」

団地内に停めた車の車上荒らしや車ごと盗まれる犯罪も多く、あの時代あの場所に女性がひとりで出かけるのは無防備だったとAさんからお叱りを受けました。

警察による周辺の聞き込み調査が多かったことから、ベトナム食材店は、関わり合いになりたくないなどの理由で、日本人を嫌っていたのだなと今になって理解することができました。

最近ではレストランガイドに掲載され、本場の味を求めてわざわざいちょう団地にベトナム料理を食べに行く日本人も多くなってきました。

しかし、今だに日本語が話せない人が多くいることや差別や貧困など、難民が犯罪に手を染めるに至った根本的な問題は、解決されたわけではないのです。

ベトナム難民チェン君の場合

そもそも日本に来た難民の人々が、日本に来る以前にベトナムでどのような暮らしをしていたか?

また、日本に来てからどのような暮らしをしているのか知る人は少ないと思います。

プロパガンダに遊びに来てくれたホーチミン市出身のチェン君は1994年、7歳の頃に難民として日本にやってきました。

私がベトナムへ始めて行ったのは、1990年です。その頃のホーチミン市内に住む人々が、どれだけ貧しかったかは身をもって知っているつもりでした。

しかし、それから4年後に難民として国外へ脱出した彼の話を聞くと、自分の見方がとれほど甘かったのかがわかりました。

1975年ベトナム戦争終結時、チェン君の父親は、南ベトナム軍の兵士でした。

サイゴン陥落後、北ベトナム軍に捕らえられ、ハノイにある再教育センターに送られて10年間もの間、洗脳を解く教育と労働を強いられたといいます。

母親とチェン君達兄弟は、親戚の人と一緒に、ホーチミン市内に残ります。

「小さかったからホーチミン市内のどこに住んでたか記憶にないんだけど、韓国人がいっぱい近所に住んでいた」

1975年のサイゴン陥落当時、400名の韓国軍兵士がサイゴン市内に置き去りにされた事実があります。

韓国政府に、残された兵士を救出する意思はなく、生き残った者は、元南ベトナム軍兵士とホーチミン市内の一部のエリアに固まって暮らしていたようです。

「テト(旧正月)の時、親戚が集まったけど何も食べる物がなくて困った。自分より小さい子は泣くし、大人達はどうしようもできないので、じっと黙って重苦しい雰囲気だった。その時、隣の韓国人が可愛がっていた猫がたまたま窓から入ってきて、親戚全員が目くばせして、そっと窓を閉めた。神様からのプレゼントだって皆、嬉しそうだった。だけど、初めて食べた猫は、硬くてクサくて美味しくなかった笑」

その翌日、母親がチェン君に、

「後でお菓子をあげるから、このゴミ袋を隣町まで捨ててきて」

とお願いしたそうです。

「中に何が入っているの?と尋ねたけれど、知らなくていいと言われた。何が入っているかは、子供でもわかるよね。怖いので、走って隣町に捨ててきたよ笑」

貧しい人がより貧しい人から奪う

差別や迫害から、元南ベトナム軍だった男性が、仕事を得るのはとても難しい時代でした。再教育センターから戻った父親に仕事はなく、極貧生活は長く続いたと言います。

ボートピープルになる決意をした父親は、

「自分が先に行き、必ずみんなを呼ぶから心配するな」

そう言い残し、小型船に乗るため家を出ました。

チェン君の父親のように、ボートピープルとして海を渡り、難民認定された後、家族を呼べるケースはかなり稀です。

脱出した後、「海賊」に襲撃され命を落とす場合や船が転覆したり、船上での餓死、運良くどこかの国にたどり着いても難民認定されない場合もあるのです。

「海賊」というと、ワンピースやパイレーツカリビアンの影響で、勇敢で愉快な仲間たちといったイメージを抱く人も多いと思いますが、現実は強奪、強姦目的で殺人を犯す残忍な凶悪犯罪者の集団です。

現代海賊がマラッカ・シンガポール海峡やソマリア沖で問題視されるようになったのは、1970年代後半からになります。

「海賊」として生きる彼らの背景にあるのは、内戦や貧困です。インドシナ難民船や小型漁船を狙って略奪や暴力行為を繰り返す「貧しい者がより貧しい者から奪う」という心理は、戦争や暴動が起きた時によく見られる光景です。

女性や子供を含む家族全員がボートピープルとして脱出する場合、筆舌に尽くし難いほどの残酷な運命が待ち受けている場合がほとんどです。

目の前で両親や兄弟が殺された女性も多く、小学生の女の子が一度に40人以上から強姦され、その翌日にまた違う海賊に遭遇することもめずらしくはありません。

国連の調査では、救助された難民船が海賊に遭遇する回数は、平均3回。娘や妹が強姦されるのを防ごうとした親や兄弟は、ほぼ殺され、海に投げ捨てられています。

プロパガンダを訪れた日本人の女性客2人が、

「ウチの会社で働くベトナム人が、日本に渡って来る時、海賊に弟を海に投げ捨てられたって言ってたけど、あれって絶対作り話だよね」と話しているのを聞いたことがあります。

さすがにこの時は、我慢できずに彼女達の間に割って入り、わかりやすく難民についてのお話をさせてもらいました。

その時にわかったのは、彼女達はただ難民について正確な情報を知らないだけで、特に他意はないのだと感じました。

案の定、事実を知った彼女達は、

「あれって本当の話だったんだ!」

と職場のベトナム人を誤解していたことを反省していました。

先入観を捨て、ただ共感すること

国連医師としてシンガポールの難民キャンプでボートピープルの保護に携わった犬飼道子氏がまとめた手記があります。

その克明な記録は、読むこちら側によほどの覚悟があったとしても、耐えられない内容でした。

私自身は読後、過呼吸のような症状が出て息苦しくなり、しばらくの間、肉や魚を食べることができなくなりました。

難民に関する本を他にも何冊か読みましたが、

難民船で何が起きていたか?

被害者は具体的にどのような被害にあったか?

などの詳細な部分は別に知らなくていいと思います。

その理由は、被害者のすべてを知らなければ理解できないほど、人間は鈍くはないからです。

難民を理解するには、「そこに強奪があり、多くの女性や子供が強姦され、多くの人が大切な命を失った」という事実を知るだけで充分です。

残酷なものから目をそらしたいと思う感情は、「危険から逃げろ」という人間の本能です。

暗い話は誰でも苦手だし、自分を犠牲にしてまで、支援やボランティアなどやりたくないと思う気持ちはむしろ正しいのです。

私はここ何年も児童養護施設の子供やひとり親家庭を支援していますが、一番大切なことは、

支援している自分自身が幸福かどうかです。

支援側が精神を病んだり、家庭が崩壊するケースがままありますが、そのような支援は単なる「共依存」で支援とは言えないものです。

「支援者は誰よりも幸福であるべき」

私は常日頃からそんなふうに考えています。

支援というのは、そんな大それたものではなく、ささやかで幸せな人の営みと並行する「共感」の延長線上にあるものだと思っています。

家族や友人を大切にしたり、一緒に労働する人と良好な関係を築いたりする中で、自然と思いやりや共感する気持ちは育まれていくのではないでしょうか?

また、数人の人がどっぷりハマる狭い支援より、より多くの人がかかわる開かれた支援が大切だなとも感じています。

私の文章を読んだ人が、また聞きでもよいので、

「難民の人は、とても辛い思いをしてきたんだって」と誰かに伝えるだけで、それが支援の第一歩につながると信じています。

日本は鴨が捕り放題!

都内の難民定住支援プログラムの日本語学校に通うことになった8歳のチェン君は、ラオスからやって来た難民の少年と学校帰りに食材を調達して、こっそり定住支援施設の調理場でさばき、家に持ち帰ったといいます。

「あいつら(ラオス人)は、見たこともない強力なゴムが張られたY字パチンコで狩りをするんだよ。

公園のベンチに止まった鳩や池の鴨なんかをラオスでやってたように一撃で仕留める。仕留めた後は人に見られないように、すぐにリュックに押し込んで、誰もいなくなった施設の調理場でさばいた。一度、パチンコを貸してもらって鴨を狙ったけど、鉄の玉が自分の親指にはね返ってきて大怪我した。やっぱベトナム人には、無理だと思った笑」

「じゃあチェン君は、何も食材調達しなかったの?」

と私が尋ねると、

「ベトナム人は魚好きだから、池にジャブジャブ入って鯉を捕りまくった。人に見られたらヤバいから、すぐにリュックに入れたけどね笑」

すっかり日が暮れた帰り道、戦利品がたっぷり詰まったリュックの重さが嬉しくて、

「お母さんが喜ぶ顔が目に浮かんだ」

と思い出し笑いをしていました。

「どうしてこんな美味しい物が捕り放題なのに、日本人は捕らないんだろう?」

チェン君の問いかけにラオス人の友達は、自信満々の表情でこう言ったそうです。

「日本人はパチンコ持ってないから、捕りたくても捕れないんだよ!」

可愛らしくて私は、大笑いしました。

ちなみにチェン君は、奨学金で大学に通った後、国内のドイツ系企業に就職し、日本人女性と結婚しました。

しかし、両親は今だに日本語が話せないそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?