家憑 #1/4

一

持ち家か借家かは、じっさいのところ悩ましい問題だった。

世間体を気にするなら多少無理してでもマイホームなのだろうが、仮に金の工面ができたところで、味も素っ気もない建売住宅に何千万と払う気には真丘は到底なれなかったし、終の住処とするなら尚更だった。

子どもたちは成長して、アパートの三部屋ばかりではいかにも窮屈だった。下の女児ふたりはともかく、上の男児はもう二年もすると中学生になる。真丘の留守中、女たちに囲まれてなにかと肩身の狭い思いをさせられているのを知らぬではない。それがまずもって不憫だし、互いの所有物が指数関数的に増えて方々でごちゃ混ぜになる現状にも耐え難かった。

かくして重い腰を上げた真丘だったが、手ごろな物件がそうそうあるものではなかった。こうした場合、大概女のほうが持ち家にこだわるものだと勤め先の上司は得々として語ったが、なるほどと相槌打ちながら、さて、どんなものだろうと真丘は思った。妻は真丘より冷静沈着で、何事につけ回転も早かった。持ち家か借家かについても、人生の余年と照らして妻は迷わなかった。唯一こだわったのが庭で、土の香りのしない日常はニセモノめいている、とは平生から漏らしていて、終の住処となるなら小さくても庭がほしい、といった。それは、つまるところ持ち家願望ということになるのだろうか。

終の住処、というつもりはない。子どもたちが独立するまで、と割り切るつもりだった。あとは山でも海でも、夫婦ふたりしてつましく暮らせばよい。そんなふうに思っていて、出物があります、と懇意の不動産屋から声がかかった。定義上、古民家となる。築年数のわからないような古い平家で、それなりの不便はあるものの、犬猫も飼えるし、ピアノもアップライトなら置いてもよい、ただし床の抜ける恐れがあるから、補強は相談の上そちら持ちで、とメールで知らされて、早速内見したい旨真丘は返信した。

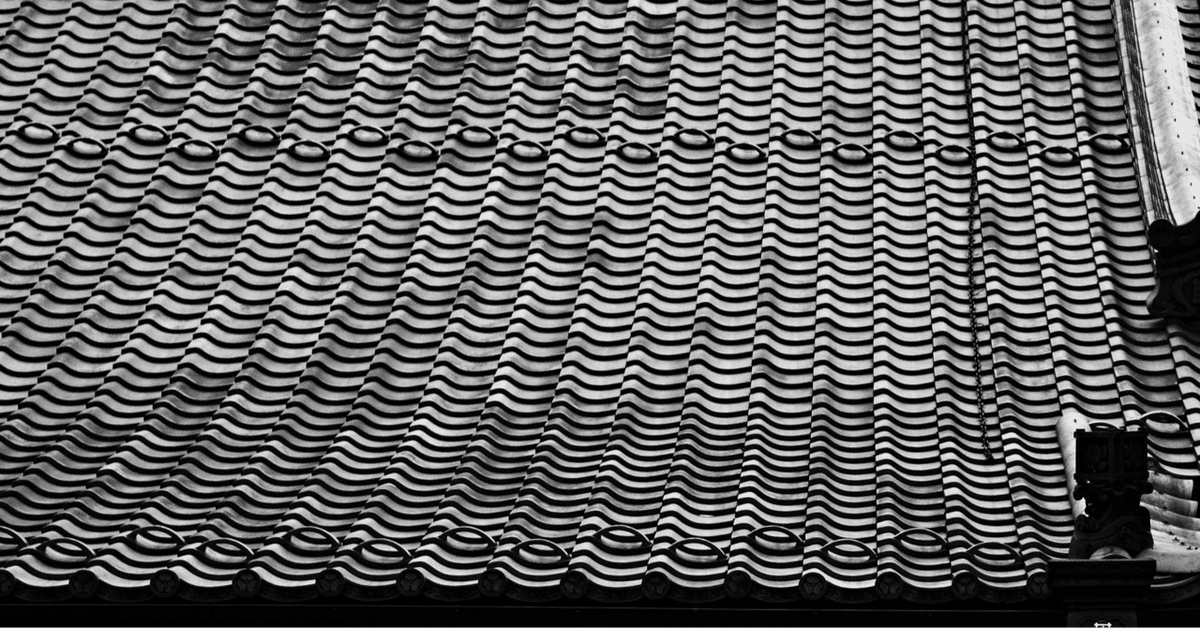

後日、仕事が半日で仕舞ったのを機に添付された住所を訪ねた真丘だが、こんなところに古民家などあったろうかといぶかるほどの近所で、地図では二車線の狭い往来に面するようだが、バスのひっきりなしに行き交うこの道を、徒歩や自転車の地元の住人は横断するにとどまった。申し訳程度に付いた歩道に沿って危なげに歩きながら、引っ込みを逐一覗くが、それらしきは見当たらない。はて、と途方に暮れかかり、往来に面して二棟立つプレハブの、車一台ぶんあるかなきかのその間隙を二度三度覗き込むうち、奥の、ペンキで水色に塗られた細い横板を重ねて成った壁面の、今風の家屋の右側に食い込むようにして入母屋の瓦屋根が視界に入って、ようやくあれか、となった。入母屋が右手から食い込んでいる、というよりも、水色の新しい家が切妻の部分を避けながら古い家を侵食しているというほうが正しかった。

古い家のあった土地を折半して、左側が若夫婦の所帯、右側が老夫婦のそれとしたとは一見して見当がつく。木に竹を接ぐの慣用句が瞬時に浮かんだ。水色の家のほうへ導くブロックの飛石は、雑草がすっかり取り払われて土にくっきりと浮いているが、古い家へと続くそれは草深く埋もれて、かしこに蛇苺の赤い実が見えた。

恐るおそる足を踏み入れる。正面に見えるのは新しい家の玄関で、隣接するとはいい条、一間ほど引っ込んだところに、古い家の玄関がある。その上が入母屋の瓦屋根。玄関の扉は最近取り替えたものらしく、真新しかった。玄関の手前で右側のブロック塀が切れて、腰の高さの鉄の門扉が取り付けられている。押すとすうっとそれは開き、いざなわれるようにして足を踏み入れた。

すっかり表面の錆びついた物置が二棟出迎える。さらに奥まったところにトタンで仕切った一画があって、隙間から覗くと石で組み上げた円柱様の構造物が見え、おそらくは井戸だった。壁沿いに鍵の手に曲がると、家とブロック塀との隙間は人ひとり通るのがやっとの細さで、足元にびっしりとドクダミが覆った。それでも、人の踏み均した跡は見えた。

建物の裏手に、思いのほか広い庭が広がった。梅雨晴れの昼下がりの陽光が降り注いで、輝かんばかりの草木の緑に真丘は虚をつかれた。草は茫々と露土を覆い尽くした。中央に梅の木があって、黄色くなりかかった実がたわわについていた。根方にもごろごろと落ちて朽ちかけている。若夫婦の家の庭との境に紫陽花が植えられて、こんなに大ぶりの花房があろうかと目を見張るほどのそれが、五つ六つと陽を浴びている。右の隅には山椒の低木があって、アオスジアゲハのつがいがまとわりついていた。

奥に、石の柱が立っているのを真丘は見つけた。墓石、と思って、まさか、と思い直し、いかにものっぺらぼうのコンクリート塊である。三本ある。手をかけると、いずれも心許なく基礎から揺れた。

庭にはまた鉄の階段があって、屋根の上へ導いていた。屋根の上には干物をするらしい露台が鉄柵に囲われてある。

雨戸は閉てられておらず、ガラス戸越しに建物のなかが覗かれた。見る限りすべて板の間になっていて、がらんどうのそれは玄関扉と同じくいかにも真新しく、清潔な感じがした。

真丘はこの家に好感触を得ていた。なにより土の匂いが横溢している。

家をあとにする刹那、ふと振り返って、水色の家の玄関の脇の、柵のはまった小窓のレースのカーテンがかすかに揺れたようで、目を凝らすと、そこに白い猫が鎮座している。その向こうに家の住人が控えてこちらをうかがっているやも知れず、申し開きをするつもりでしばらくその場に残ったが、玄関の扉はついに開かれなかった。真丘は、誰にともなく深々と頭を下げてから、退散した。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?