臨床経験10年の理学療法士が伝える『足部のみかた』【サブスク】

🔻この記事の単体購入はこちら🔻

はじめに

このnoteは、以下にひとつでも当てはまる理学療法士の方は、必ず読んでみてください。

✅足部について学びたい方、初学者の方

✅足部が大好きな方

✅足部の評価方法について知りたい方

✅インソールに興味のある方

✅現場で結果を出すための臨床推論を身につけたい方

✅臨床経験10年の理学療法士がどう足部を診ているのか知りたい方

『足note』誕生の経緯(Louis追記)

このnoteは、forPT代表Louisが尊敬する大先輩の理学療法士『足と靴の専門PT@イノムー』さんに直接依頼して、ゲストライターとして特別に執筆いただきました。

『足と靴の専門PT@イノムー』さんとは...

現在、整形外科クリニックに勤務する臨床経験10年の理学療法士です。

『足部が大好き』で数多くの講習会に足を運び自己投資を行い続けています。昨今では、マイスター(マイソール®︎)の資格を取得し、クリニック内でインソールの作成も手がけています。足部と動作分析に関してスペシャリストだとLouisは認知しています。

以下、執筆いただいた『足と靴の専門PT@イノムー』さんからこのnoteを手に取っていただいた皆様へのメッセージです📩

自分が臨床で経験してきたこと、有効な評価方法や臨床推論を伝えていきたいと思います。私的見解が盛り込まれていることをあらかじめご考慮頂けたらと思います。足部へのアプローチで悩んでいる人にとって、この臨床思考が一助になってもらえたら幸いです。

by足と靴の専門PT@イノムー

以下、イノムーさん執筆の内容になります。

I部 臨床で捉えるべき足部評価について

序論

Question

この足の状態をみていくつの特徴、問題点を挙げられますか?

足って面白いですよね。

だって、一人一人足の形状は異なるし、その人の生活習慣やどんな歩行をしているかがわかるからです。

実際に臨床の現場では、どの症状であっても、必ず足の状態は把握するようにしています。

なぜか??

足部には様々なヒントが隠されているからです。

足部形状、荷重部位、足趾機能、関節mobility、皮膚状態、等を評価することで、メカニカルストレスがどこに生じやすいかを把握できます。

扁平足に対しての解釈

先ほどの上記↑写真を見て、大体の人が「扁平足」だと感じたと思います。実際に評価してみると、後足部回内位、ショパール関節も回内方向の可動性が高く、距舟関節部のせり出しも強いので扁平足だろうと予測はつきます。

では、この足の持ち主、運動センスあると思いますか?

実は、足めちゃくちゃ速いんです(笑)

足の回転がめちゃくちゃ速いんです。

扁平足の人って運動音痴ってイメージしている人多いと思います。

でも、違うんですね。

明らかな変形や機能障害がある場合はともかく、

見た目ではなく、構造を支えるための機能が備わっているか?が大切ですね。

足部は 柔軟性 − 剛性 のバランスで成り立っています。

柔軟性が高すぎると、耐久性に問題が生じる。(軟部組織へのストレス)

剛性が高すぎると、骨形態の破綻やバランス低下を生じる。

扁平足 = マイナスのイメージ

と考えている方は多いかと思います。

実際に足のトラブルで悩みを抱えている方は扁平足の方が多いと感じます。

確かに、足が疲れやすい、浮腫みやすい、外反母趾になりやすい(臨床でよく見掛ける)印象を受けます。

しかし、その反面、足部の柔軟性が高いため、様々な不整地での適応能力は高いと考えています。

よって、扁平足だから悪い、アーチがあるから良いという解釈ではなく、

動作を遂行した際にどれだけ足部の機能が正しく働くか?

が重要になってきます。

足部が正しく機能するとは?ーアプローチのポイントー

では、足部が正しく機能するとはどのような状態かを紐解いていきます。

足の構造は、

ウィンドラス機構 → 前方への推進力を高める

トラス機構 → 地面からの衝撃吸収と荷重分散

によって骨構造を保持でき、歩行において推進力を得ることができます。

ウィンドラス機構は、足趾MP関節背屈に伴い、足底腱膜の張力が高まり、縦アーチが挙上することで足部の剛性が高まります。

トラス機構は、ミッドスタンスでの距骨下関節(以下、ST関節)、ショパール関節回内位、リスフラン関節背屈位にて足底腱膜の張力が高まり、衝撃吸収の役割を担います。また、荷重に伴いアーチがたわみつつ、骨構造を保持できます。

ちなみにみなさん踵だけで歩いてみてください。

当たり前だと思いますが、ものすごく歩きづらいですよね。

これらの機構があるからこそ人間は長距離移動ができ、二足歩行が可能となっていることが感じられます。

体幹、臀筋、大腿部の筋肉がどんなに発達していても、足部の機能が働かなければ、移動効率を考えると無意味となってしまいます。

それだけ足は重要なんです!!

というところから、私は足に興味を持ち始めました。

足は細かくて勉強する気にならないよ………。という方、

確かに細かい!(笑)

そして、足部構造や筋の走行、靭帯の付着を覚えるだけならまだしも、それぞれの荷重部位に対して骨がどう動いて、どの筋が作用して、足部のトラブルの発生機序はどうで………荷重形態を変えるにはどうアプローチをすればいいかを考えて、試行錯誤して、

なんて色々考えていると頭がパニックになりますよね。

私も最初は思考停止状態に陥りました。

どうしても足部は細かいが故に、評価だけでなく、アプローチ自体も細かくなってしまい、結果的に効果が出ないという経験もしました。

そりゃそうですよね。どれだけの人が自分の足を細分化して、特徴を捉えて日常を過ごしているか?

ほとんどいませんよね。運動している人でもそこまで意識している人は少ない印象を受けます。

アプローチする上で大事なことは、

気づきを与えること。

患者様自身が状態を把握すること、症状改善への道筋を立ててあげること。

例えば、セミナーに参加して、受講生同士でマンツーマンで実技練習することがありますね?

反応が出やすいですよね。

解剖学、生理学、運動学への解釈があるからとも言えますが、

一番はお互いの共通認識ですね。

情報として相手がそれを認識していると、感覚が入りやすくなり、身体表現が容易になるからです。

これを患者様に対して、もっと砕いて分かりやすく伝えるスキルが必要になってきます。

なので、私は足部アプローチする際はできるだけシンプルに、患者様への助言やエクササイズもシンプルに行うよう心がけています。(頭の中は常に身体の現象を捉えるべくフル回転ですが)

共有が得られれば、治療効果も自ずと上がってきますし、何より生活習慣や動作に変化が出てきます。

すごく基本的な解釈だと思いますが、私が足部を勉強してきた中で得られた臨床思考です。

足底腱膜と後足部アライメント

ここで足底腱膜というワードが出てきたので簡単に触れておきましょう。

画像引用

相磯貞和訳:ネッター解剖学アトラス 原著4版,株式会社南江堂,2007.

足底腱膜は二つの繊維束に大別されます。二つとも踵骨隆起に付着し、脛側の扇状の繊維と腓側の小さな繊維に分かれています。

研究によると、足底腱膜が切開されると、足部アーチ保持力の25%を失う。とも言われています。

中足部の剛性に関与します。

また足底腱膜の働きが弱いと踵骨外がえし傾向にトラス機構、ウィンドラス機構に関与します。

これらの機能(機構)を最大限に活かすためには、後足部のアライメントがポイントになってきます。

後足部のアライメントを簡単に確認する方法として Leg-Heel angle があります。(詳細については以下評価方法で述べていきます。)

面白いことに、この評価を行うと、日本人は踵の内側への傾きが強いと扁平足と判断されることがほとんどですが、欧米人は日本人よりさらに踵が内側に倒れる傾向が強いようです。にもかかわらず、内側縦アーチは日本人より高い傾向です。それだけ欧米人は骨構造がしっかりしているということですね。

ここから臨床で足を診る上で私が重要視している部分の話をしていきます。

よく、身体の軸が整ってる。とか、軸がズレてる。というような話をすることがあるかと思います。

身体のあらゆる関節に運動軸があり、その軸を起点に関節が動くようになっています。

足部も同様で、少ない運動幅の中でも軸回転が正常に行われているか?が大切になってきます。

足部の回内外をコントロールする運動軸

ここから足部の回内、回外をコントロールする運動軸について挙げていきます。

ST関節運動軸

踵立方関節−距舟関節の位置関係

足部のアライメントを決める重要な部位として、ST関節と踵立方関節−距舟関節の位置関係が挙げられます。

まず、ST関節の運動軸を挙げます。

画像引用

Donald A.Neumann:筋骨格系キネシオロジー 原著第3版,医歯薬出版株式会社,2018.

このように、足部後方からみると、踵骨外下方向から内上方向の運動軸であることがわかります。

よって、ST関節の基本的な運動パターンを挙げると、

・ ST関節回内 (距骨内旋・底屈・踵骨回内)

距骨が舟状骨より内側にあるため内旋

舟状骨に対して距骨頭が底側にあるため底屈位

・ ST関節回外 (距骨外旋・背屈・踵骨回外)

距骨が舟状骨より外側にあるため外旋

舟状骨に対して距骨頭が背側にあるため背屈位

というような運動パターンになります。

次に、横足根(ショパール)関節の運動軸を挙げます。

上図:横足根関節縦軸 下図:横足根関節斜軸

画像引用

Donald A.Neumann:筋骨格系キネシオロジー 原著第3版,医歯薬出版株式会社,2018.

ショパール関節は縦軸と斜軸があり、

縦軸 − 内がえし、外がえし

斜軸 − 回内(外転・背屈) 回外(内転・底屈)

のパターンとなります。

基本的には距骨下関節が回外位だと剛性が高い、回内位だと剛性が低い状態となります。

なぜ、回内、回外位で剛性に差が出るのか??

これはショパール関節(踵立方関節−距舟関節)の運動軸が関係してきます。

画像引用一部改変

坂口 顕:理学療法士のための足と靴のみかた.株式会社文光堂,2013.

ショパール関節は踵立方関節、距舟関節の2つの運動軸をもちます。

距骨下関節が回外位にある場合は、運動軸が交差するため関節の剛性が高まり、関節の運動量が少なくなります。

距骨下関節が回内位にある場合は、運動軸が平行に近づくため剛性は低くなり、関節の運動量は大きくなります。

足部のロッカーファンクション

次に、歩行に必要不可欠なロッカーファンクションについて述べていきます。

なぜ、歩くためにロッカーファンクションが必要なのか?

足部には3つのロッカー機能が存在し、各々の回転軸が作用することで、しなやかに歩くことを可能としています。

画像引用

嶋田智明,他:膝・足関節障害 全身から評価・治療することの意義と実際.株式会社文光堂,2010.

足部のロッカーファンクション

・ヒールロッカー:初期接地〜荷重応答期にかけての踵を視点とした動き

・アンクルロッカー:荷重応答期〜立脚中期にかけての足関節を支点とした動き

・フォアフットロッカー:立脚中期〜立脚終期にかけてのMP関節を支点とした動き

歩行観察の際、この3つの支点に着目して、どこの動きが足りないのか?もしくは動き過ぎているのか?を確認していきます。

例えば………

足関節背屈が不十分で、すり足様であれば、前方への推進力が働くづらくなる。

(ヒールロッカー機能への影響)

立脚中期での足底接地時、CKCによる足関節背屈制限(脛骨前傾が不十分)があると、踵離地のタイミングが早まる。

(アンクルロッカー機能への影響)

立脚終期にて、MP関節背屈制限があると、蹴り出し時の底屈筋群の働きが誘発できず歩幅を広げることができない。

(フォアフットロッカー機能への影響)

という様になります。

これらの機能を最大限活かすには、ヒールロッカー機能がどれだけ正しく働いているかがキーポイントになってきます。

踵接地の瞬間、立脚側の大殿筋に対して伝達されることで股関節の伸展が開始します。踵骨外側荷重位で上部殿筋、踵骨内側荷重位で下部殿筋が作用すると言われています。

歩行周期において、

踵接地 → 回外位、 立脚中期 → 回内位、 立脚後期 → 回外位

というように軌跡を辿りますが、立脚後期(蹴り出し時)は、回外位へと向かいつつ、MP関節伸展していくと足底腱膜の張力がさらに高まることで前方への推進力が得られます。

踵接地の時点ですでにST関節回内位や踵接地〜蹴り出しにかけて内側荷重優位の歩容、足趾伸筋優位で常に足底腱膜を張らせている場合は、歩行周期において適切に足部機構(ウィンドラス、トラス機構)が働かなくなります。また、足部機能が適切に働かないと歩行時の推進力が得られないため、腱や筋にストレスがかかるため、足底腱膜炎、アキレス腱炎等の足部トラブルを生じます。また、膝関節、股関節、又は脊柱の代償を強いられるため、何かしらの身体トラブルを抱えやすくなります。

ここまでの話をまとめると、

・扁平足に伴う身体トラブルは多いが、柔軟性があり、様々な環境に適応しやすい

・足部の形状で良し悪しを決めるのではなく、動作を遂行した際にどれだけ足部の機能が正しく働くかが重要

・足部の形状を決めるのは、後足部のアライメントがポイントになる

・踵立方関節と距舟関節の位置関係を調べる上で距骨下関節、ショパール関節の運動軸の解釈が必要

・ロッカー機能の働きを的確に判断できるかが大事

ここからは、私が普段臨床で使っている評価方法や評価に対しての解釈、注意すべき点について挙げていきたいと思います。

足部の静的評価方法

足部の静的評価から拾える情報としては、足部の形状や皮膚状態から、どの様な動作の特徴が出るかの仮説を立てる指標となりますので、注意深く観察すると色んな情報を得ることができます。

足部形状、皮膚状態の把握

チェック項目

・ 胼胝の有無、部位

・ 足趾の変形、足尖の皮膚の色

・ 爪の形状 巻き爪

・ 足部形状の把握 開張足、外反母趾の有無

主に胼胝の部位を特定することは臨床上有効だと思います。胼胝が発生する機序として、摩擦と圧迫の二つが挙げられます。

胼胝の部位を調べた上で、歩行動作を確認するとそれが摩擦の影響なのか?圧迫刺激の影響なのか?がわかってきます。

写真の方の状態をみると、前足部に胼胝が集中し、外反母趾が著明で、開張足、足趾は丸まっており、いかにも前足部に頼ったすり足歩行をしていることが想像つきます。

また、立位姿勢にて、足趾の変形や足趾の爪、足尖の皮膚の色を確認すると、どの方向に荷重が優位なのかを把握できます。荷重が優位な方向の皮膚は圧迫されて白っぽくなっています。もしくは、循環不良で末端障害ある方は、足尖が赤みがかっていることが多い印象を受けます。

ご高齢の方ですと、踵荷重が苦手な方が多く、前足部荷重優位に姿勢を保っている方が多いです。結果的に経年的な荷重量に耐えられなくなると、扁平足や外反母趾といった足部の形状の変化が伴ってしまうようになります。

踵荷重が苦手になる要因は多々あると思いますが、生理的反応では、加齢に伴う踵部の2点識別覚の低下が挙げられます。しかも足底の他部位に比べて、踵部は著しく低下していると研究報告されています。

この結果から考えられることは、歩行時の踵接地に伴う、上行性の筋伝達不良(推進力を上げりためのハムストリングス、大臀筋の活動低下)や足部内在筋の筋活動低下から、より早く足底接地を強いられ、すり足様の歩行になります。また、膝関節屈曲位にして重心を下げることで、歩幅や身体バランスを保つ姿勢になっていきます。

巻き爪の発生機序は、小さい靴や足尖が細くなっている靴を履き続けた結果の場合もありますが、爪の面に対して均等に荷重が加えられていない、又は、荷重不足であることが示唆されます。

私が臨床でみている中で、主に母趾に巻き爪を認めることが多いですが、外反母趾に伴い、足趾が回旋してしまうと荷重がうまくかからず、爪に対して均等に圧がかからなくなります。

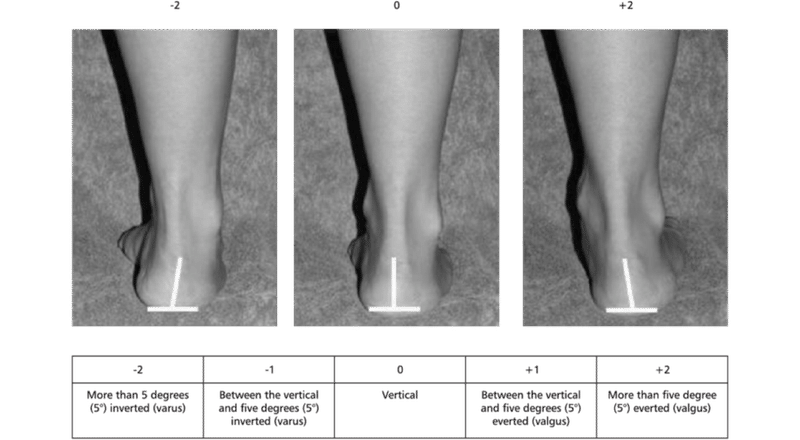

Leg-Heel angle

この評価で足部アライメントを診ている人は多いのではないでしょうか?

Leg-Heel angleは下腿の二等分線と踵骨の二等分線がなす角度を計測します。

判断基準としては、5°回内位までは正常範囲内

この評価を行う際に注意したいことは、踵骨のランドマークです。踵骨の触診をしてみると、踵骨下脂肪体が覆っているため少し分かりづらいことがあります。実際の見た目よりも踵骨が内側にあることもあるので、踵骨隆起の内外側突起の触診が重要となります。

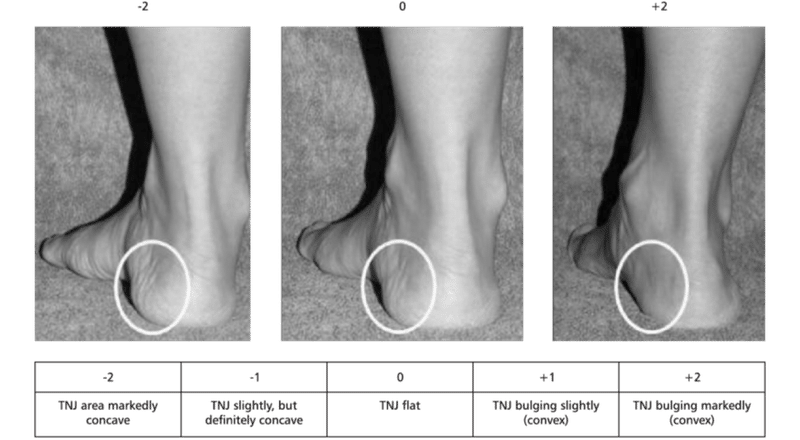

Foot Posture Index-6(FPI-6)

6つの検査項目があり、足部が回内足なのか、回外足なのかを点数化し判断する指標です。

①距骨の触診

②外果の上下ライン

③踵骨の前額面肢位

④距舟関節のふくらみ

⑤アーチ高と形状

⑥後足部に対する前足部の内外転

画像引用

Oleksy, Ł., et al. "Intrarater reliability of the Foot Posture Index (FPI-6) applied as a tool in foot assessment in children and adolescents." Medical Rehabilitation 14.4 (2010): 18-28.

それぞれの評価に対して点数化できますが、主観的な要素が強いため、検査者によって点数に差がでます。

5段階の基準値に分かれていますが、臨床的には点数より、足部の形状を把握する指標としては有効だと私は思います。

①距骨の触診においては、内、外側の距骨突起に触れ、当たりの強さを調べます。回内足の場合、足関節は外転、背屈、外反位になるため、内側の距骨突起が強く触れることが多いです。

例えば、そこから、距骨を中間位に戻した場合、母趾側がどれだけ浮いてくるかをみておくと、主観的ですがおおよその扁平足の指標が把握できます。

フットプリント

これは、私の足です。この指標だと扁平足になります。

フットプリントで得られる情報

①足部アライメント(回内or回外)の推測

②どこに圧が集中しているかの確認

③圧軌跡より足の動きを推測(踵接地〜蹴り出し)

このフットプリントを確認すると、まず、中足部外側の荷重が認められます。そこから、母趾球内側、第一趾への荷重増を認めるが、第五趾への荷重は認めません。よって、歩行時、比較的内側での荷重が優位であることが推測できます。

ただ、ここで注意しなければならないことがあります。

一見、フットプリントの所見では、扁平足の判断が出ても、

内側縦アーチ部に存在する軟部組織が膨隆した筋(発達した筋)なのか?又は、脂肪組織なのか?の判断が必要となってきます。

扁平足だけど、機能面では問題ないのか?

内側縦アーチはしっかり形成されているが、機能が劣っているのか?

ハイアーチで足部剛性は高いが、内在筋の働きが弱い

など、様々なパターンが存在することを頭に入れておかなければならないのです。

なので、安易に扁平足だから運動機能に問題があると判断せず、得意な部分と、不得意な部分の見極めが重要になってきます。

踵部脂肪体の変位、萎縮

これは後足部の写真ですが、踵骨の形状に注目してみてください。

本来、脂肪体は骨を守るため衝撃吸収の役割を担っています。しかし、年齢とともに脂肪体の変性、変位や萎縮、硬化により、脂肪体の機能低下を招きます。

踵部脂肪体においては、ダイレクトに地面からの衝撃を受けるので消耗が激しい部位と言えます。

この上写真のように、踵骨外側の膨らみがあることから、踵骨に対して外方へ脂肪組織が変位していることがわかります。

地面からの圧力が踵骨に対して均等にかかれば問題ないですが、足部の形状をみてもSJ関節回内位であり、距舟関節部の膨らみも大きいため内側荷重位であることから、脂肪体の外方変位が生じていると思います。

また、SJ関節回内位だと、内側皮膚に張力がかかり、逆に外側皮膚はたわむため、外側への脂肪体の変位が生じたことも考えられます。

いずれにしても、脂肪体の変位がある場合は、歩行において、踵接地時の不安定性が認められます。踵接地が不安定だと、次第にヒールロッカー、アンクルロッカー機能が働かなくなり、すり足歩行を選択するようになります。それでも歩幅を広げて歩くためには、前足部荷重で、足趾で地面をかみしめるように使うため、結果的に、足趾の機能不全や変形を伴い、外反母趾や足底腱膜炎等の様々な足部トラブルを招いていきます。

踵骨周辺は様々な組織が密集している上に、身体を支える重要な部位のため、トラブルを抱えやすい部位です。ざっと病名を挙げても、足底腱膜炎、踵骨下滑液包炎、アキレス腱炎、踵部脂肪褥、ファットパッド症候群、踵骨骨端症(セーバー病)などがあります。そのため、どのようなメカニカルストレス(せん断性、圧迫、牽引)からどの部位に炎症を起こしているか?を精査しないと正しく対処できず、症状が慢性化しやすい部位でもあります。

足部の動的評価方法

次に動的評価方法について述べていきます。

ここから先は

note読み放題マガジン【スタンダード】

月1回以上配信されるnoteを購読開始以降のすべてお読みできるマガジンです。 セラピストが安心して学べるサポートプランです。 ※タイトルに…

noteすべて読み放題マガジン【臨床MAX】

臨床に役立つ内容をとことん学べるforPTの最強プランです。毎月3本以上の記事が更新されます。ご登録直後からマガジン内の記事をいつでも全て…

noteすべて読み放題マガジン【発信力+】

【初月無料】”臨床に役立つ知識と技術”、さらにはforPT流の”収益化に繋げる情報発信力”を学べるオンライン発信系セラピスト向けのプランで…

サポートいただいた分は、セラピストの活躍の場を創ることに還元させていただきます。よろしくお願いします。