私の人生を変えた1冊。“シャチ”が今の自分をつくっている。

編集部の稲川です。

2021年を迎えました。

あけましておめでとうございます。

今年、最初に紹介するのは、私の人生を変えた1冊です。

それは、私が大学生のときに出会った本で、

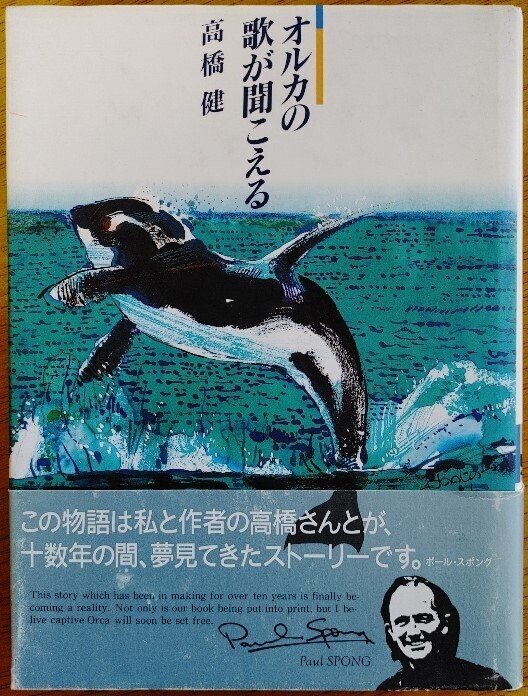

1993年に児童書の出版社あすなろ書房から発行された、

高橋健・著の『オルカの歌が聞こえる』という作品です。

この本が書店のどこに置いてあったのか(児童書の扱いですし)も、

なぜ手に取ったのかもまったく覚えていません。

しかし、この本が私の人生に大きすぎるほどの影響を与えた1冊であったとは、このときは知る由もありませんでした。

『オルカの歌が聞こえる』は、児童文学作家で動物文学作家の故・高橋健氏が野生のシャチに出会ったことをきっかけに創作した物語。

ちなみに、タイトルにある“オルカ(Orca)”とは、日本で言えばシャチのことですが、英語で“Killer Whale”と呼ばれるため、それを嫌う研究者たちは、学術用語を取ってオルカと呼んでいます(以下、オルカ)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

著者の高橋さんは、野生のオルカに出会うため、カナダ・バンクーバー島北にある港町を訪れる。

そこで、それまで描いたオルカのイメージは一変する。

オルカは決して人間を襲わない生物であり、

海洋生物の頂点に立ちながらも種族間の争いがなく、

有史3000年以上、その生態を守り続けていること。

母系家族で数頭の群れを組み、その独特な鳴き声で違う群れ同志でコミュニケーションをとること。

そして何より、オルカはネイティブアメリカンにとっては神の象徴であり、彼らは1頭1頭に名前をつけて呼んでいることだった。

高橋さんが、そんな野生のオルカに魅了されながら過ごす日々、ある少年と出会う。そして、少年が仲良くしていたスカナーという子オルカが捕らわれたという事実を知る。

そのオルカは、日本のある水族館で飼われている人気者のオルカ「ベンケイ君」だった。

高橋さんは少年と約束をし、ベンケイ君を生まれ故郷に戻すことを計画するのだった……。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この話、どこかで聞いたことがあるという方もいるのではないでしょうか。

アメリカで大ヒットとなった『フリー・ウィリー』という映画です(マイケル・ジャクソンが主題歌を歌っていましたね)。

この映画が封切られたのは1993年7月(日本では1994年3月)。

『オルカの歌が聞こえる』の出版は同年の4月。

つまり、本の出版と同年のこの時代は、「水族館のシャチを海に帰そう」という運動が高まった時なのです。

映画では、背びれの曲がった(ストレスだと言われています)ウィリーが無事、海に帰っていきますが、実際にモデルとして登場したケイコというオルカも、その後の自然活動によりアイスランドの海に帰されています。

『オルカの歌が聞こえる』のベースには、そんな素敵なストーリーがあったのです。

◆なぜ、この本が私の人生を変えたのか?

たしかに、野生のオルカを海に帰すという話には感動しましたが、私の心を駆り立てたのは、“野生のオルカをこの目で見たい”というものでした。

本の中では、ガイド役としてポール・スポング博士という人物が登場します。もちろん実在の方で、バンクーバー島北にある無人島・ハンソン島でオルカラボを建設した、野生のオルカの研究者です。

『地球交響曲 ガイアシンフォニー第三番』という映画(龍村仁監督)にも登場していますが、もしかしたら、ご存じの方もいるのではないでしょうか。

さて、私のほうと言えば、詳しい話は省略しますが、野生のオルカが見たい、ポール博士に会いたい、オルカラボを訪ねたいという一心で、なんと野生のオルカの生態調査ボランティアスタッフとして、オルカラボへ行くことになったのです。

オルカラボのあるハンソン島到着には、3日かかりました。

成田空港からバンクーバー、バンクーバーからバンクーバー島北の街アルートベイへ。そこで野営をしてヒッチハイクでオルカウォッチング船の出る港町テレグラフコープへ。

テレグラフコープに到着した翌朝、オルカウォッチング船にお客さんと一緒に乗り込んだ私は、船上からモーター式のゴムボートへ乗り換え、さらに海の上で、オルカラボの所有するボートに乗って、ラボのある無人島ハンソン島へと向かったのです。

途中、その出来事は、ゴムボートの上で起きました。

なんと、悠に3メートルくらいある背びれが、ボートに近づいてきたのです。

穏やかな水面を巨大なノコギリのような背びれがボートに迫ってくる。そのままぶつかってくるのでは思った瞬間、私たちの10メートル手前ですっと消えていく。

しばらくして振り返ると、その先には、何ごともなかったかのように、再び背びれが現れ、背びれはそのまま、私たちのボートから遠のいて行き、水面へと消えていった……。

私は写真を撮ることもできず、呆然としたままその姿を追うことしかできませんでした。

初めて目にするオルカの姿は、私にとって神々しい瞬間でした。

ハッと我に返ると、船を先導してくれた人が、私に笑いながら叫びました。

「さっそくオルカが挨拶に来たよ。

おまえ、初日からツイてるな。最高だよ!」

こうして、初めて野生のオルカに遭遇したのですが、オルカラボ、ハンソン島での暮らしはどんなものだったのか……。

◆オルカの魅力、語ります

ボランティアとしてオルカの生態調査を手伝うことになったわけですが、それは次回、生態とともに別の本で紹介することにします。

そこで今回は、もう1冊オルカの本について触れます。

実際に、野生のオルカを見るのが一番いいのですが難しいと思います。

そこでお勧めなのが、やはり写真集。

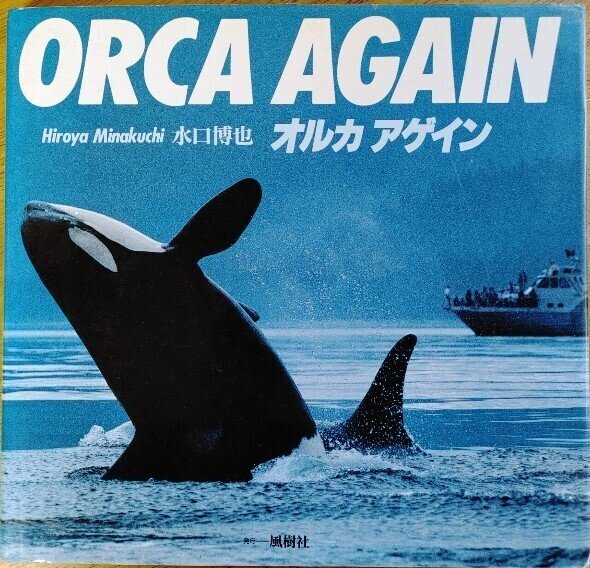

海洋生物の写真家として、野生のオルカを撮ることに関しては第一人者と言える水口博也さんの写真集がとくにお勧め(イルカやクジラの写真集や本も多数あります)。

水口博也さんの作品には、この『ORCA AGAIN』のほか、オルカに関する写真集、フォトエッセイ、カレンダーなど数多くありますので、ぜひ一度眺めてほしいです。

中身をお見せすることができないのですが、私が滞在したオルカの聖地ジョンストン海峡には、多くの野生のオルカが棲息します(実際は回遊してくるのですが)。

そのジョンストン海峡で水口さんが撮った写真集が、この『ORCA AGAIN』です。

オルカの魅力は何と言っても、その美しさ。

黒と白のコントラスト、雄大な背びれ、群れで見る壮大さ……。

そして、海の生き物の頂点に立つ神々しさ。

どれを取っても、その姿に惹き込まれていきます。

また、クジラやイルカ同様(同じ科目ですが)、

ブリーチング(海面をジャンプする)、テールスラップ(海面を尾びれで叩く)、スパイホップ(海面から頭を覗かせる)など、写真集ではさまざまな姿を見せてくれます。

そして、ほかのクジラやイルカと違って、海面からそびえ立つ背びれが、その美しさを象徴します。

まさに芸術作品。

ぜひ堪能していただきたい。

さて、写真集のオルカの姿がお見せできませんで、実際に私が撮った、というより“撮れた”写真でご勘弁ください。

素人の写真では、オルカのすごさがまったく伝わりませんが、森と島に囲まれた海峡を悠然と泳ぐオルカの姿を感じ取っていただければ幸いです。

最後に、今もって不思議なのは、「1冊の本との出会い」が人を動かし、人生に彩りを与えてくれるということがあるということです。

もしかしたら、同じような経験をされた方もいるかもしれません。

本って……、

最高ですよね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?