村上輝久『いい音ってなんだろう』 ミケランジェリ、リヒテルに愛されたピアノ調律師

個性的なピアニストたち

孤高のソリスト、ピアニスト。

天才と呼ばれる芸術家や音楽家は、強烈な個性と独創性ゆえに、時に奇行ともされる振舞いをすることがある。

たとえば、グレン・グールドはコンサートがそもそも嫌いだった。

人に合わせる、ということがまず出来ない。

床からわずか30センチといわれる通常では考えられない低さの座面でピアノに向かうグールドは、リハーサル中に椅子の調節を延々と繰り返すあまり指揮者と言い争いになり、クリーヴランド管弦楽団を率いたジョージ・セルに「やつは小生意気な若僧で変人だが、確かに天才だ」と言わしめた。

ある夜カーネギーホールでのコンサートで、グールドは協奏曲のテンポを巡ってニューヨーク・フィルの指揮者レナード・バーンスタインと口論になった。その場はバーンスタインが折れてなんとか収まったが、ほどなく彼は全てのリサイタル活動から身を引いてしまう。それが1964年、グールドはまだ31歳の若さだった。

グールドに限らず、88鍵からなる広い音域を持ち、基本的に一人で音楽を成立させてしまう楽器であるピアノを操るピアニストには協調性に欠けている者も多く、その強烈な個性から、しばしば周囲の人びとを困惑させることがある。

このようなエピソードはもちろん、彼らがもつ常人とは懸け離れた繊細さゆえだ。ピアノやその他の楽器の奏でる音色への理解や敏感さ無しには、彼らの音楽は成り立ちえない。指先のわずかなタッチから、彼らは音の響きやピアノ内部の状態までをも敏感に察知する。

そんな超人的な感覚を持ったミケランジェリ、リヒテル、ギレリスら伝説のピアニストを、調律師として支えた日本人がいた。彼の調律によって、天才たちの奏でるピアノの音色はさらに彩り豊かなものになった。いや、単にピアノの調律をしただけではない。彼は多くの巨匠たちの信頼を勝ち取り、ともに幾多のリサイタルを成功に導いたのだ。

彼の名は村上輝久。

じつは、彼は芸術家的な職人などではなく、ヤマハの社員だった。

なぜ日本の一楽器会社の社員でしかなかった村上が、世界の名だたるマエストロたちから尊敬を受けるまでになったのか。周囲から気難しいと言われていた音楽家たちとどのような友好を温めていったのか。それが、村上自身の手による『いい音って何だろう』には詳しく描かれている。

このタイトルにもあるとおり「いい音って何だろう」という疑問。ピアノやチェンバロ、オルガンの調律を通して、より美しい音はどのようなものなのかを追求していくことが、村上が調律師になって以来追求し続けているテーマだったのである。

浜松市に生まれて

村上輝久は1929年、浜松市に生まれた。父は楽器会社(現在のヤマハ株式会社)の技術担当、母は自宅でハーモニカの修理を請け負っており、幼少の頃から周りには音楽や楽器が溢れている環境にあった。

小学校の音楽の授業の中で村上が大好きだったのが、ド・ミ・ソなどの和音を聴き取る和音聴音というもので、彼はこの和音当てが大得意であった。

わたし達には耳慣れないこんな教育がなぜ音楽の授業に取り入れられたかというと、差し迫る戦争に向けて、飛行機の爆音を聴いて味方のものか敵方のものかを聴き分ける必要があったためだという。

村上もいつの間にか、アメリカの爆撃機、B24、B29などの爆音を聴き分けられるようになっていた。

音楽への愛着はその後も止むことがなく、旧制中学に入りラッパ隊での活動を始めた村上であったが、戦時下という状況の中、学生たちにたいしても勤労動員が始まりプロペラ制作の軍需工場に徴用されることになる。

村上は1945年(昭和20年)、終戦の直前になって村上は国鉄(現・JR)に入省したが、この頃に見たピアノ調律師への憧れと音楽への想いは抑えがたく、昭和23年になって楽器会社へと転職することになる。

ピアノ調律師になる

こうして念願叶って日本楽器製造(現在のヤマハ)に入社した村上は、戦後初の調律師実習生の社内募集に応募し、調律師としての第一歩を踏み出す。

一年間の研修を終えた後、北海道支店への配属が決定。現場での仕事は、当初それほど普及の進んでいなかったピアノは少なく、オルガン修理の方が多かった。さらにピアノもこれまで見たことのない外国製のものがあったりし、中には19世紀に作られたメカニックの構造が全く違ったものまであり、研修での経験が役に立たない場面もあった。

しかし、こうした現場経験が村上を調律師として成長させた。重い部品材料をリュックサックに背負い、手には工具鞄を持って、時には馬橇に乗り、時には8キロほどの道のりを歩き、広い北海道をくまなく回ったのである。

北海道生活のうちにやがて結婚した村上は、銀座店への配属を命じられ、東京での生活が始まることになる。ヤマハ銀座店は今も変わらず、銀座四丁目という東京の中心部にある。

調律師としてだけでなく、営業マンとしての仕事もこなすことになった彼は、来日し首都・東京でリサイタルを開く世界のピアニストたちの演奏に直で触れることになる。その中には、ギーゼキング、バックハウス、ルービンシュタイン、ギレリス、アシュケナージ、そしてミケランジェリという超一流のヴィルトゥオーゾと言われる芸術家たちがいた。

中でもミケランジェリはそれまで一度も来日を果たしたことが無く、実際の彼の演奏を見ようと多くのファンが心待ちにしていた。

そんなミケランジェリの初来日時、ヤマハは宿泊先である帝国ホテルの居室にアップライトピアノを貸し出すことになった。グランドピアノ・スタインウェイを本国から空輸持参するほどのこだわりを見せるピアニストのもとへヤマハを貸し出すとあって、担当になった村上にとって緊張の出来事だったが、大過なく事は終わった。

いよいよコンサート当日、ミケランジェリのステージでスカルラッティのソナタが流れ出した途端、村上は強烈なショックを受け、身体が震えた。それは今までに聴いたことのないピアノの音色だった。

なぜこんな音が出るのか、その秘密を知りたいと調律師に接触しようとしたが、このときには叶わなかった。

しかしミケランジェリに同行したヨーロッパ屈指の調律師タローネに直接会う機会はすぐにやってきた。彼はヤマハのピアノ制作技術陣の情熱に触れて、静岡の工場を訪問したのだ。そしてタローネの帰国後、工場勤務になっていた村上は社長から呼ばれ、イタリアへ渡って本場の音を勉強してくるよう指令を受けることになる。これは村上にとって願ってもない幸運だった。

ここから、村上にとって激動の日々が始まる。

激動の年月 ミケランジェリとの日々

アルトゥーロ・ベネディッティ・ミケランジェリ(1920ー1995)は、イタリア出身のピアニストで、ショパン、ドビュッシー、スカルラッティ、ベートーヴェンなどを得意とした。現在でもドイツ・グラモフォン社に残した数々の録音によってクラッシック音楽ファンには広く知られている存在である。

ミケランジェリもまた、奇人・変人としてのエピソードには事欠かないピアニストだった。さまざまな奇行で知られ、そのあまりの完璧主義ゆえにコンサートのキャンセル魔としても有名だった。なかでも、1955年のショパンコンクールで2位に終わったアシュケナージが優勝できなかったことに納得がいかず、その場で審査員を降板したことで知られている。

村上は、そんなミケランジェリとともに仕事をすることになった。

イタリアへと渡り、ヨーロッパ随一の調律師、タローネの工房での修業を開始した村上にほどなく、チャンスが巡ってくる。他でもないミケランジェリから、自宅のピアノの調整の依頼があったのである。タローネは村上を抜擢し、工房のあるミラノから汽車で6時間の距離にあるミケランジェリ邸に派遣した。

自宅に到着した村上をにこやかに迎えたミケランジェリは、さっそく自室のピアノの調律を任せた。グランドピアノではなく、アップライトピアノ。しかも鍵盤の深さはバラバラ、アクション整調も乱れっぱなし、マフラーペダルにはフェルトが二枚重ねて固定され、ピアノ音は微かに聞こえる程度、という代物だった。こんなピアノで練習していて、なぜあんなに繊細ですばらしい音が出るのか、と信じられない思いだったが、当人にすれば、小さなピアノで耳を大切にしながら、イメージはコンサートで弾くのだと言う。マエストロの言葉に、村上は納得した。

それからミケランジェリは自ら料理も村上にふるまった。味はあっさりとした肉料理、ピアニストは舌の感性も音楽と同じく繊細だった。

ミケランジェリは村上の技術に満足し、まもなく開催されるポルトガル・リスボンでのコンサートに同行することになる。コンサートに向けて、前日夜遅くまで、会場での練習に付き合いながら同時に調律を進める。

そこで村上は、ミケランジェリがピアノのメカニックに詳しいことに改めて驚く。ピアノ部品の名称から調律師の作業内容までを知り尽くしているのである。

イタリア語に不慣れな村上も、マエストロの口から放たれるひとつひとつの言葉を聞きとって、なんとかその意図を実現しようと苦心する。彼の音に対する表現のいくつかを直訳すると「粗暴だ、刺激が強い、暗い、より明るく、金持ちの音に、貧乏な音だ、美しい、よい」。こんな単語がリハーサル中どんどん発せられ、村上はそれに応えようとする。そのたびにピアノの音色は完成へ近づいていく。

演奏会本番の時間になり、村上は客席でマエストロの演奏を聴く。心配と期待とで村上の胸は高鳴っていたが、やはり彼の演奏は圧巻だった。

ベートーヴェン、ショパン、ドビュッシー。ミケランジェリの多彩な音色に呆然とし、自分の調律の力など些細なことで、ピアノ内部の秘密など関係ないのだと思うほどに村上は感動し、こんな仕事ができた幸運に酔いしれていた。

最後の曲が終わり、聴衆はスタンディングオベーション、拍手は鳴りやまない。マエストロも満足そうな表情を見せていた。

リスボンからバルセロナ。ミケランジェリとの二人旅。さらに村上はアメリカへのツアーにも同行した。

しかしスタインウェイ社の本拠地であるアメリカでは、調律師である村上にピアノに触れる許可が出なかった。スタインウェイの技術者たちがそれを許さなかったのである。その日、意気消沈した村上はおとなしく客席に座りミケランジェリの演奏を聴いた。

しかし、いつもと音が違う。深みや甘さが、ピアノの音色から消えていた。不満を持ったミケランジェリの怒りもあって、次のコンサートからは再び村上が調律を担当することになり、マエストロのピアノは豊かな響きを取り戻した。このときの村上の仕事の素晴らしさは、翌日のワシントン・ポスト紙によって賞賛されることになった。

こうして村上はいつのまにかミケランジェリ専属調律師となり、世界各地を回った。イタリア国内はもとより、ドイツ、フランス、スイス、北欧等々。どこへツアーへ行くにも、ミケランジェリはいつも傍らに村上を連れていた。

こうして村上の仕事の確かさはヨーロッパの音楽関係者の目に留まり、南仏コートダジュールの東端、リゾート地であるマントンで開催される音楽祭の調律師として招かれることになった。出演するピアニストは、ミケランジェリ、ギレリス、リヒテル、ケンプ、バイロン・ジャニスという錚々たる顔ぶれである。

この音楽祭においても、村上の技術は激賞された。

コンサートをレポートしたドイツ紙『ディ・ヴェルト』の記事である。

「マントンのサン・ミッシェル教会の薄暗いバロック風の門の前にある広場で出演したのはリヒテル、ミケランジェリ、ケンプ、バイロン・ジャニス、ギレリス。しかし、このフェスティバルの主役は舞台の裏にいた。

この主役の名前はテルヒサ・ムラカミ。職業はピアノ調律師。実はベネデッティ・ミケランジェリが今回の演奏に使うピアノの調律のためにわざわざ日本から借り出し連れて来たのである。ムラカミがミケランジェリにつきそって世界を回った。演奏会場に準備されていた、なかなか言うことを聞かない頑固なピアノのメカ部分を、彼はミケランジェリのために上手に手なずけたのである。

星空の下、会場ではささやかれた。「ムラカミの手にかかると、ピアノはストラディバリウスになる」と…。」

村上に対するミケランジェリの信頼を伝えるエピソードがある。

ミケランジェリとともにドイツをツアーしていた折、村上は突如発熱し体調を崩してしまう。しかし、仕事をキャンセルするわけにはいかないから、なんとか集中力を持続させ、ピアノに立ち向かう。それは苦しい体験だった。そんな村上に対し、ミケランジェリが見せた振舞いは意外なものだった。

夜中の2時ごろホテルへ帰ると、部屋をノックする音。ドアを開けると、そこにはミケランジェリの姿、コップを持って立っていた。いち早く私がダウンしたことを聞きつけ、薬を持って現れたのである。

「これを飲みなさい。私は昔、薬剤師になろうと思ったこともあった。だから薬には詳しいのだ。安心して飲んで寝なさい」

涙が出るほど嬉しかった。いつもは恐ろしい先生がなんと優しいのであろう。

料理をこなし、自ら薬の調合までもを行う。奇人・変人と世の中に形容されたピアニストの意外な一面がここから窺える。こんな暖かい施しを受けるほどに、村上はミケランジェリに信頼されていたのである。

リヒテル ヤマハCFの愛用者

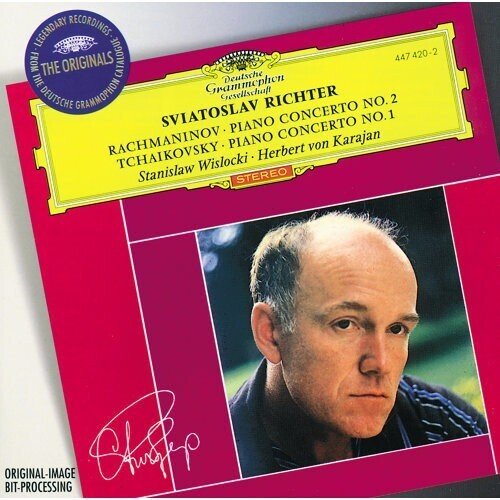

村上にとってもう一人、思い出深いピアニストがいる。それがスヴャトスラフ・リヒテル(1915-1997)である。

彼もまた、20世紀最高のピアニストの一人に数えられる存在である。

ソビエト連邦出身のリヒテルは当時西側諸国での演奏活動が解禁されておらず、村上もレコードでしか彼の演奏を聴いたことがなかった。しかし、ヨーロッパで実際に触れた彼のコンサートはそれまでの評判に違わぬ豊かな才能に溢れたものだった。

マントン到着翌日、音楽祭事務局と会場であるサン・ミッシェル教会前庭特設ステージへ向かった。そこでリヒテルとの初対面が実現したのだ。事務局長のボロックスがリヒテルを会場に案内してきて、そこで突如紹介されたのだ。コチコチに緊張。巷に伝わるリヒテル評は、気難しくて、神経がピリピリしている、人に会うのは嫌い、等々。会うことの嬉しさよりも、恐ろしさが先に立った。大きな身体、おそるおそる握手をすると、ふんわりと柔らかい大きな手が、私の手を包みこんだ。そして、ちょっとはにかむような素敵な笑顔。私の心配はいっぺんに吹きとんだ。握手しただけで、この方は思いやり深く、心遣いの優しい人、と信じこませるオーラを持っている。

献身的にピアノの音色への要求に応える村上に、リヒテルはすぐに心を開き、専属の調律師としての仕事でツアーに帯同するということも増えていった。

村上への信頼は、村上の所属するヤマハ製のピアノへの信頼へと繋がっていった。今でこそヤマハは世界中の演奏家が使用する国際的なピアノメーカーだが、当時はほぼ無名と言っていい知名度だった。さらに日本国内でも、海外製品を賞揚するあまり国産メーカーに対する蔑みがあり、ヤマハ製品の価値はなかなか受け止めてもらえなかった。

そんな状況の中、リヒテルが数あるピアノメーカーの中からヤマハを選んでくれたことが村上をはじめとするヤマハ社の大きな支えとなった。

リヒテルは当時生産が開始されたばかりのヤマハCFの音色を気に入り、次第にリサイタルではヤマハを使用することが多くなっていく。彼によれば、ヤマハのピアノは感受性が豊かで、悲しい音を出したいときには悲しく、嬉しい音を出したいときには嬉しくなってくれるのだという。

リヒテルはそれ以来ヤマハのピアノを愛用し続け、その関係は彼の死まで絶えることなく続いたのである。

1979年、三度目の訪日の際、リヒテルから村上にこんな提案があった。

「浜松へ立ち寄った際に、せっかくの機会だから、ヤマハでピアノを作っている職人の皆さんに、自分のコンサートをプレゼントしたい」

この一言によって、なんと工場内試聴室というわずか観衆200名の空間においてリヒテルが弾く、という贅沢なコンサートが実現した。

このリヒテルの好意はその後の来日時も続き、計4回にわたって、作業着姿のピアノ製造職人たちが世界最高峰の演奏に生で触れられることになったのである。

どんな会場だろうと決して手を抜くことのない、リヒテルの誠実な人柄が伝わる。

リヒテルが愛用者になったことなどから、ヤマハのピアノへの国際的な信頼度は村上の活動と歩調を合わせるように向上し、ついに1985年にはショパンコンクールの公式ピアノのひとつとしてスタインウェイ、ベーゼンドルファーなどとともに採用されることになった。

さらに先述したグレン・グールドも最晩年にはヤマハの愛用者となっていた。彼が1981年に録音したバッハ『ゴールドベルク変奏曲』不朽の名盤でもヤマハCFが使用されている。

おわりに 村上の伝える体験

ヨーロッパでの活動を終えた村上は、後進に仕事を引き継ぎ、帰国することになった。

自分だけではなく、もっと多くの優秀な調律師を増やさなければならない。そんな思いが村上にはあった。

そのために彼は、ミケランジェリやリヒテルらとの仕事の際には若手の調律師を同行させ、彼らが生の目でピアノの音作りを体験できるよう配慮していたのだ。

さらに村上は帰国後の1980年、それまでの調律研修所を作り替え、浜松にヤマハピアノテクニカルアカデミーを設立し、現在までに2000人を超える卒業生を送り出している。

1929年生まれの村上は、現在90歳を過ぎてなお壮健に暮らしている。

つい先日も地元浜松で講演を行ったことが、静岡新聞で伝えられている。

調律師として、音楽家として、村上の残してきた足跡は辿るべき価値がある。

日本人の海外渡航が自由化されたのは1964年4月1日。それから間もない時期にヨーロッパからアメリカまで、さまざまな土地を巡った村上の経験は非常に貴重なものだ。

それだけでなく、今ではCDなどの音源データでしか聴くことのできなくなった20世紀の巨匠たちの生のエピソードは私たちの興味をそそる。

ここまで主に紹介してきた村上の著書、『いい音ってなんだろう』(ショパン)はすでに新刊では手に入らなくなっているが、この紹介記事が少しでも村上輝久の成してきた仕事を後世に伝える一助を担えていればうれしく思う。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?