核がない生物

前の記事で述べたことですが、生物の最小単位は細胞です。例えば、「植物は葉緑体があるから光合成ができる」といったように、細胞のことを知ることで、生物の特徴や働きを理解することができます。生物のことをより理解するためには、細胞を知ることは必要不可欠です。また、前回は動物細胞と植物細胞という2種類の細胞を紹介しましたが、地球にはもう1種類細胞が存在しています。

真核細胞

動物細胞も植物細胞も同じ細胞なので、タンパク質を作る仕組み(核,リボソーム,小胞体,ゴルジ体)を持っています。また、細胞の内外を区切る細胞膜や細胞内を満たすサイトゾルは共通してあります。ただ、前回は詳しく述べなかったのですが、核の構造も共通しています。核は、生物の設計図であるDNAを核膜と呼ばれる膜でおおった構造をしています。また、タンパク質を作るときは、DNAのコピーであるRNAをサイトゾル(核の外)にあるリボソームに届ける必要があるため、核膜孔という孔があいています。この核膜は酢酸カーミンなどの染色液でよく染まるため、高校で最初に行う生物の実験になっているかもしれません。このように、核がハッキリとしていることから、動物細胞や植物細胞のようなDNAを核膜でおおっている細胞を真核細胞と呼びます。

核≠DNA

核がない細胞というと、「DNAがないの?」と勘違いする人が多いのですが、DNAはあります。最終的に国立大学の理学部に行った学生も、この勘違いを高校生の時にしているので、無理はないのかもしれません。核とはDNAと核膜でできたものなので、核がないとは「DNAがむきだし」の細胞ということです。そのため、核のない細胞に酢酸カーミンをかけても色はつきません。このような細胞は、真核細胞に対して、原核細胞と呼ばれています。

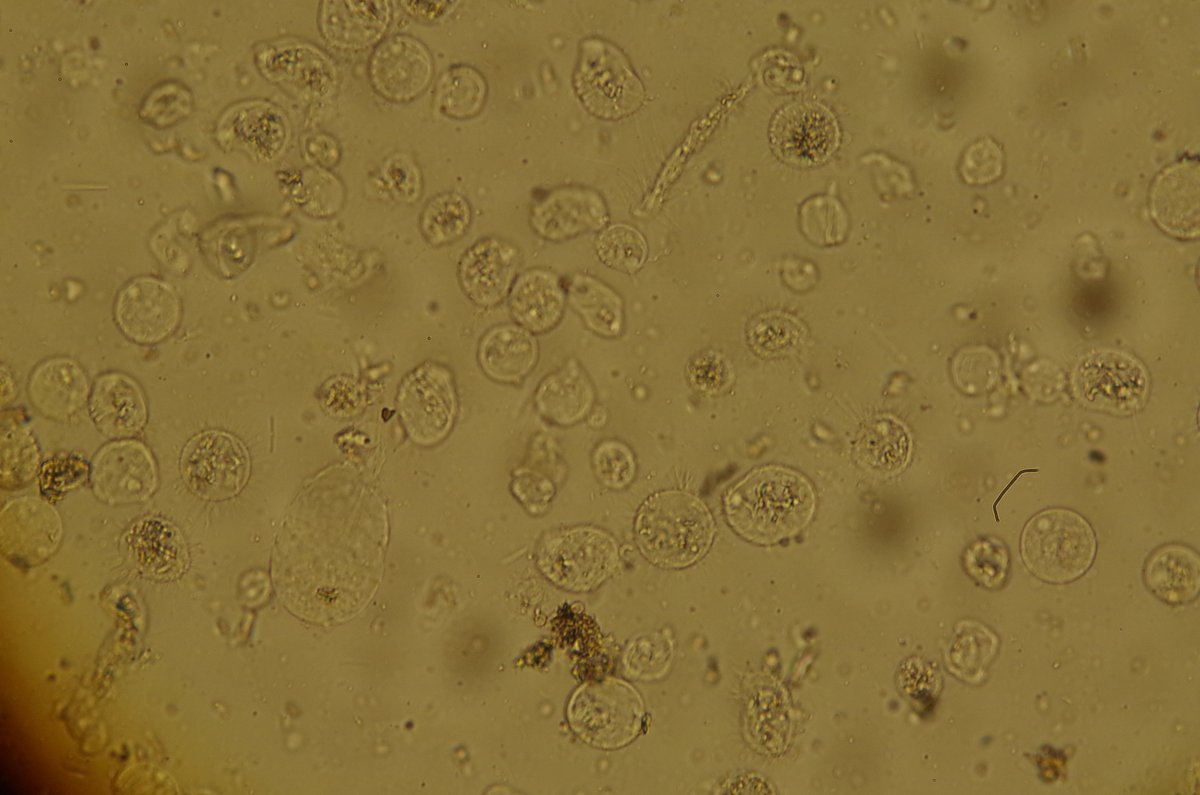

ちなみに、原核細胞をもつ生物ってどのような生物がいるかというと、いわゆる細菌(バクテリア)です。他にも、古細菌という分子生物学には欠かせない生物もいるのですが、また後で。原核細胞は、地球上で最初に誕生した生物の仲間でもあるので、内部構造がとてもシンプルです。細胞ですから、タンパク質をつくる仕組みはあるのですが、工場であるリボソームがあるだけです。ミトコンドリアや小胞体はありません。そのため、細胞のサイズはとても小さく、ヒトの細胞で一番小さ赤血球で7μmくらいですが、いわゆる大腸菌が3μm(1μmは1mmの1000分の1)くらいです。

真核細胞と原核細胞との「共通点と相違点 」は以下の通りになります。

共通点

細胞膜と細胞壁, サイトゾル, リボソーム

相違点

核膜を持たない, ミトコンドリア,小胞体,ゴルジ体,葉緑体, 液胞 がない

実は、真核細胞と原核細胞との違いで一番重要なのは、DNAの形です。ここで詳細は述べませんが、このDNAの形の違いは高校の生物でたびたび登場します。私たち真核生物のDNAはひも状ですが、原核細胞のDNAは環状です。言い方を変えたら、私たちのDNAは糸で細菌のDNAは輪ゴムです。

そもそも生物じゃない

寄生虫をはじめ感染症の話をする時にいつも困るのが、ウイルスについてです。種類のちょっと違う細菌みたいに扱っていますが、そもそもウイルスは生物ではありません。ウイルスと生物の何が異なるのか説明する前に、生物の定義を確認しましょう。これは、真核細胞にも原核細胞にも共通していることです。

自己増殖能力:自分の力で細胞分裂を行い、卵を産むなどの子孫を残す能力

エネルギー変換能力:食べた物(有機物)を分解してエネルギーに変える能力

自己と外界との明確な隔離:細胞膜や細胞壁のことです

恒常性:まわりの環境が変化しても、体の中の状態が変わらないようにする能力

他にも遺伝物質を持つなどがありますが、詳しくはそのうち説明します。ウイルスは生物の定義を限定的にしか満たしていません。生物と同じところは、遺伝物質であるDNAやRNAを持つことと、増殖することです。しかし、ウイルスは自己増殖ができません。確かに、私たちの体の中で増殖して病気の原因になっています。しかし、ウイルスは自分のDNAをタンパク質の殻で包んだだけなので、細胞のようにタンパク質を作る仕組みを持っていません。そのため、ウイルスのDNAやRNAを細胞の中に侵入させて、細胞のもつタンパク質を作る仕組みを流用して自分を複製しています。生物と異なるところは、環境が自分たちにとって都合が悪くなると、ひっついて結晶化することがあげられます。これは塩やミョウバンと同じ物質の特徴です。

新型コロナウイルスが流行しはじめた時、「アルコール消毒は効果がない!」というあるお医者さんの発言が物議を呼びました。このお医者さんは勘違いをしていましたが、あながち間違いではありません。細菌(原核細胞)などの細胞は細胞膜で細胞を外界と区切っています。この細胞膜はリン脂質という脂肪の一種でできているので、アルコールで破壊する事ができます。そのため、アルコールを吹きかけることで、細菌をはじめとした病気の原因となる生物の細胞膜を破壊できます。しかし、ウイルスはタンパク質でおおわれているため、エタノールの効果はあまりありません。ノロウイルスはアルコール消毒の効果がない代表です。では、なぜそのお医者さんが勘違いをしていたのかというと、コロナウイルスはタンパク質の外側に脂肪の膜があるタイプのウイルスなので、アルコール消毒は効果があったためです。

こんな感じで、細胞のことを知るだけでも、このあたりの事が大雑把にですが理解できるようになります。生物は自分のことを知る学問、というのが同じく生物教師だった父の言葉です(存命してます。念の為)。

件のオリンパスのカメラで、ウオノエを撮影してみました。これではっきりわかったことがあるのですが、平たい生物(扁形動物とか単生類とか)の写真は映えない!節足動物にはかないません。 pic.twitter.com/jZfKZm2tI8

— さかなとムシの研究所 (@Fish_Worms_Lab) March 6, 2024

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?