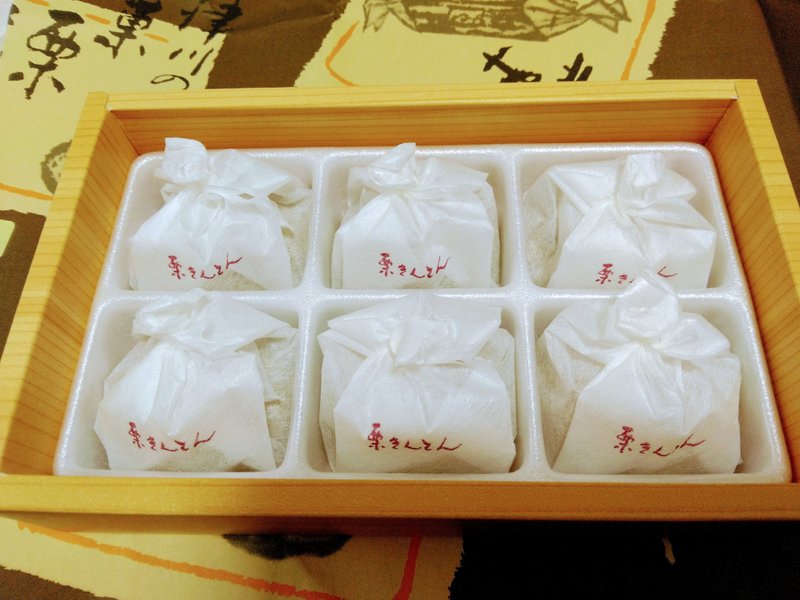

小さな菓子がきょとん

「それ、キントーンにあげといてね」と支店長が口癖のように言うたび、「ああそうだった…早く…早くせねば…」と焦った。

議事録や商談記録のアップロードではなく、これの購入である。

誰に急かされているわけでもない。強いて言うなら、季節と在庫だろうか。

昔、ギリシアの哲学者が《Thou shouldst eat to live; not live to eat.(生きるために食べよ。食べるために生きるな)》とか言ったらしいが、どっちも真理だ、と説き返したい。説き伏せられる気がする。

ところで、岐阜県中津川市に本店を構える《すや》の実店舗は、中部地方にしかない。

ただ、看板商品の栗きんとんは秋~冬にかけて各地の百貨店の「全国の銘菓ちょっとずつ集めました」コーナーでお目にかかれる。

季節限定なうえ、入荷量が限られているため、買えたらラッキーくらいの感覚である。

栗きんとんといえば、おせち料理によくあるペースト状のあざやかな黄色のアレが一般的だろう。

しかし、中津川市を中心とした地区では、栗の実を蒸して砂糖と炊き上げ、茶巾で絞って栗の形に戻した和菓子をさすのだという。

農林水産省が郷土料理に認定しているくらいだ。

《すや》は元禄年間に創業し、もともとはその名の通り、お酢を売っていたのだとか。

同梱されている栞は、栗の皮染めが地模様というこだわりぶり。文筆家の駒敏郎さんが書かれた文面もまた、魅力的だ。

「京都や東京には、もっと立派なお菓子がございますのにナモ」

今はほとんど使われていないそうだが、語尾に「ナモ」をつけるのは、尾張地方の丁寧表現だという。とてもやわらかい響きだナモ。

そしてこう続く。

「まったくその通り、見栄えのしない菓子である。包み紙を開くと、小さな菓子がきょとんと出てくる」

たしかに、色も決して鮮やかではないし、かたちも朴訥としている。最近もてはやされがちな「映え」とは対極にいる。

菓子に対して、きょとんと出てくるという表現を使われているのが、なんとも味わい深い。

【きょとん】

気抜けしたり、あっけにとられたりして、何をしたらいいのかも分からず、ただ目を見開いてぼんやりしているさまを表わす

この言葉をあてがわれたことで、すやの栗きんとんはひとつひとつに命を吹き込まれているように感じる。

栞を読んでから白い包みをそっと開くと、薄い黄色のかたまりが

「おはようございます。ああよく寝た。ん?ここはどこですか?わたしは中津川市から来ました」

と言っているように思えてしまう。

茶巾の絞りの跡や、少しとがった部分が寝ぐせ見えてくるし、小さいのに確かな重みがあるところも、寝起きのひよこのようで愛らしい。

愛らしいが、消費期限が5日と短いため、躊躇せずいただく。

平仮名二文字のシンプルなお店が作る栗きんとんは、原材料も栗・砂糖の二つのみ。

しっとりとやわらかくなめらかな中に、ころころとした栗の粒が残っていて、栗を余すところなく味わえる。いったい何粒分の栗を使っているのだろう。

甘さも控えめなので、砂糖すら入っていないのではないか、と今度はこちらがきょとんとしてしまう。

原材料が少なければ少ないほど、素材の味が際立って、味を均一に保つのはむずかしそうに思える。

しかし、そのきわめてシンプルでミニマムな様相に対し、口の中での「映え」方はとてつもない。

年内にすやの栗きんとんを味わえたので、無事に年を越せそうだし、会議中に栗きんとんを思い出さずに済みそうだ。

支店長が「それ、キントーンにあげといてナモ」とか言いだしたら別かもしれないが。

Wikipediaの《栗きんとん》の項目には、何とすやの栗きんとんの画像が載っていた。

こんなに堂々と載っているのに、やはりどこか「きょとん」としている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?