繊維のゴミを資源に|深掘りニスト

このnoteは、中小企業の社長さんに仕事への想いや仕事を始めたルーツを深掘りインタビューするnoteです。

概要

洋服を作るときに出るハギレ、着られなくなった服、椅子のカバーなどなど私たちが何気なく使って捨てている繊維たち。その繊維は、海を渡った遠い国にも廃棄されていることをご存知でしょうか。その地域で暮らす人々は、ゴミの山と隣り合わせの生活を送っているのです。一般社団法人サーキュラーコットンファクトリー(以下、CCF)では、そのように廃棄されるだけの存在だった繊維を資源として再利用する道を模索しています。今回は、空間デザイナーとして法人を持ちながら、CCFの活動の魅力と未来に希望と情熱を見出し、次のキャリアにシフトしようとするCCFの中村薫さんにお話を伺いました。

捨てられる繊維は資源にできる

ーーーCCFの活動は、廃棄されるだけだった繊維を紙にする事業ですね。もう少し具体的にお聞かせ願えますか?

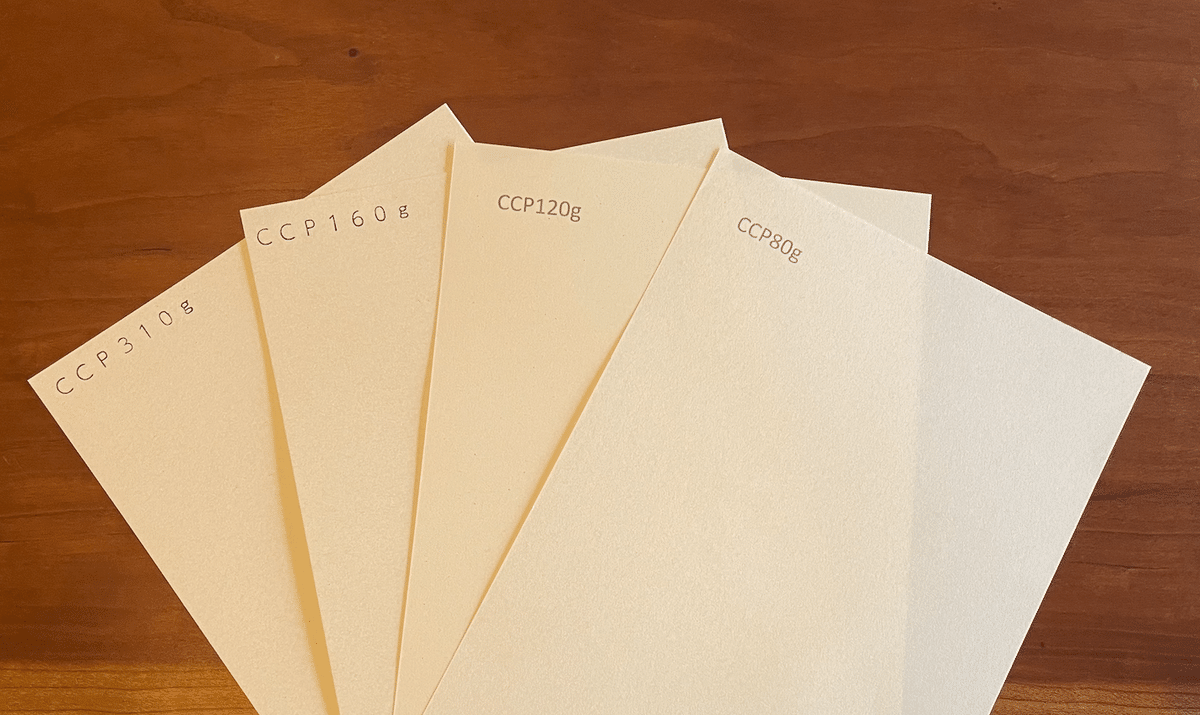

中村氏:はい。私たちが行っているのは“アップサイクル”という取り組みです。リサイクルはガラスを使ってガラスを作るという具合に原料と製造物が同じ場合です。一方、アップサイクルは原料と製造物が異なります。CCFでは繊維を使って紙(サーキュラーコットンペーパー、以下CCP)やボード(サーキュラーコットンボード、以下CCB)を作っています。また、CCPやCCBの使用用途の開発を行う役割もしています。

ーーー私たちが日常で何となく使っている洋服などが実は遠い国のゴミ問題に直結していたなんて衝撃です。

中村氏:はい、私もこれを知って衝撃を受けました。繊維廃棄物はその中でも大量で、誰かがやらねばということで代表理事の渡邊智惠子が2021年に団体を立ち上げました。オーガニックコットンを日本に持ち込んだ草分けとして、繊維を活かす、少量でもゴミにしないという思いが活動の根源です。ずっと繊維に携わってきて、ものの循環を追求した事でCCFを立ち上げるに至りました。驚くことに、建築のゴミよりもアパレルゴミの方が多いのですよ。

キャリアのスタートはどんどん捨てる業界

ーーー薫さんのキャリアのスタートは、舞台やテレビの美術デザインでしたよね。そこからCCFにジョインするまでのお話を伺いたいです。

中村氏:はい、モード学園インテリア学部の一期生で、社会人の基礎を徹底的に叩き込まれました。特に厳しかったのは、期限を守る・健康を維持する、遅刻欠席など自己管理についてでした。卒業後はインテリアの会社に就職したかったのですが、ご縁あって舞台美術家のアシスタントとしてキャリアをスタートさせます。当時は、インテリアの業界に進めなかったことで負けたような気持ちでしたが、今は良かったと思っています。

ですが、その頃、現場で疑問に感じたことがありました。

ーーーご縁あって進んだ舞台デザインの世界。華やかな気もしますが、疑問に思ったことは何だったのでしょうか?

中村氏:当時、バブルだった世の中では、上質なものを長く使うという発想よりも、新しいものを大量短期で消費するというような風潮でした。当時もリース品はあったのですが、使い回しで劣化していたのでお金のない会社がすることだ、というような感覚。数日限りのイベントでも使い捨てが当たり前、まだ使えるのに勿体無い。来年同じイベントで使えるのに...そんな気持ちを持っていました。クリスマスツリーだって即廃棄ですよ。まだ使えるのに。

ーーーCCF代表理事に出会われたのはその頃でしょうか?

中村氏:それからしばらく経ってからです。ずっと使い捨ててしまうことに違和感や勿体無い気持ちを持っていながらも実務に忙しくてあまり真剣に考える時間を取れていなかった。独立してからは仕事の基盤となった舞台やイベントの世界を中心に活動していましたが、もともと専攻していたインテリアの知識をさらに付加したデザインワークをしましたが、真剣に向き合うには至りませんでした。

長い仕事人生の中で、地下鉄サリン事件があったり、阪神淡路大震災があったり、3.11、コロナといった具合に、自分だけではありませんが、大きく足止めをされて空間のあり方や物の流れをじっくり考える時間が訪れました。

彼女と出会ったのはまだ6年ほど前で、仕事として関わるようになったのはここ数年です。オープンな人柄や考え方に、自然と私自身の活動も重なり、同じコミュニティに参加していたこともあっても色々と話を聞いてもらっていたりしました。

覚悟を決めた瞬間

ーーー代表に出会われてから心境に変化はありましたか?

中村氏:代表は物言いがまっすぐで、私が使い捨ての現状に違和感を持っている、と話すと「疑問なら一歩踏み出しなさいよ!」と喝を入れてもらいました。確かにそうですよね。行動しないと変わらない。そこからです。覚悟を決めたのは。空間デザインの仕事でお世話になっていたフェアウッド(適正な価格で木材をトレードする活動)をされている企業さんの勉強会への参加や洋服を安く仕入れるために余剰分まで買ってそのまま捨てている現状を知り、環境問題、ゴミの問題に対して自分ができることはないのかと考え始めたのです。

ーーーそこからお仕事に対してどのような変化がありましたか?

中村氏:空間デザインの仕事に関してだけではなく、私自身が物事を判断する上でとても大切にしているのが「中庸」という考え方です。全体のバランスをとりつつ、何を中心に置くか。こだわりも大切ですが、本当に施主様や主人が望むことは何か、それを引き出すことが最大のテーマと言ってもいいほどです。

ご存知ないかもしれませんが、昨今の集合住宅の内装は、ほとんどが石油系の素材が使われています。何も考えなければ、どんどんそういうものを使ってしまう。では全てのインテリアを天然のものにすべきかというと、一長一短ですし、お客様の予算の事情やお手入れにかかる時間の都合もありますから、そうとも言えません。

もちろん天然を望む方にはそれをお勧めしますし、何を望むかの優先順位をお聞きしてからお伝えしています。天然のいいところは、循環して土に還ることです。

次の一歩へ

ーーー本格的にCCFにジョインされたのはいつ頃なのでしょうか?

中村氏:ちょうどCCFを立ち上げて間もない時で、今から1年半ほど前です。ボードをもっと空間デザインに使えないだろうか?と考えたことがきっかけです。このボード自体は化学繊維も含んでいるため、土には還らないのですが、捨てるまでのサイクルを長くすることで環境への負担を低減することが可能になります。

ーーーCCFの中での薫さんの役割は、開発素材の使用用途を企画開発していく役割なのでしょうか。

中村氏:そうですね。紙とボードにはいろんな可能性があります。

会社であれば名刺、パンフレット等々の活用が可能です。現に、環境問題に関して関心のある企業様からは、この紙を使いたいという問合せが少しずつ増えています。ボードは本来黒子としての役割だったので、そこから用途を広げて壁に使えないか?と始めたのがスタートです。パッと見るとコンクリート打ちっぱなしの壁のような風合いで、私は大好きです。

ーーー空間のデザインというところで、薫さんのご経験が生きてくる気がします。

中村氏:そうですね。今所属している建築家チームは私の他に2名の一級建築士が所属しています。建築士は長く使える空間を考える仕事ですよね。一方で、私はずっと舞台セットなど一瞬の空間を彩る仕事をしてきました。また、建築士は日常をデザインする仕事、私は非日常をデザインする仕事で、基準となる世界観が真逆なのです。

ですがそれがいい。2つの視点が合わさることで、新たな活用方法を見出すことに繋がると思うのです。

○プロフィール

中村薫(なかむら かおる)

一般社団法人サーキュラーコットンファクトリー建築家チーム

空間デザインとして法人代表をしながらも、次の活動の拠点としてCCFにジョインし、CCP、CCBの使用用途の企画開発を行なっている。

CCF:https://www.circularcottonfactory.jp/

○インタビュアー

深掘りニスト 飯野真里子(いいの まりこ)

社長の想いを深掘りし、社長の人柄から企業のブランディングを応援!

深掘りインタビューにちょっと興味あるなという方

深掘りインタビューについて質問したいことがある、話だけ聞いてみたいという方はこちらからお問い合わせください。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?