医学生・研修医向け家族コミュニケーションWS開催@JPCA夏セミ

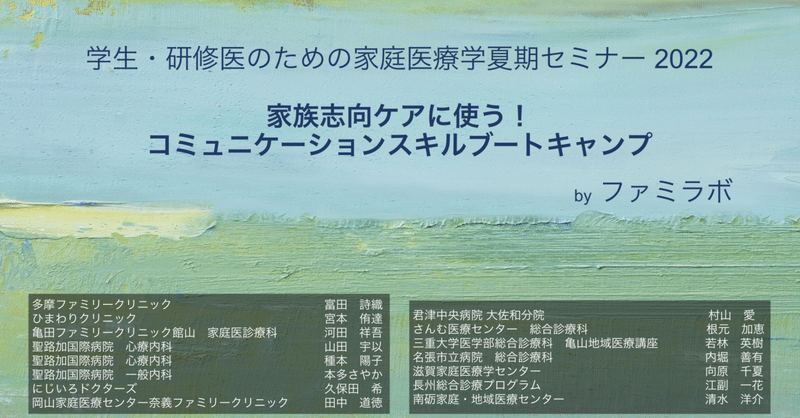

家庭医療に関心を持つ医学生・研修医が一同に集まって学ぶプライマリ・ケア連合学会(JPCA)主催の合宿『学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー』(通称『夏セミ』)が毎年8月に開催されています。

ファミラボでも2018年より家族志向ケア関連のワークショップを行っています。

今年は8/5-6に開催され、「家族志向ケアに使う!コミュニケーションスキルブートキャンプ」というワークショップを開催致しました。

内容

前半で「共感」「ノーマライジング」「リフレーミング」のレクチャーを行なったあと、後半はひたすらスモールグループで与えられたお題に対する返答を考えるコミュニケーションの筋トレを行いました。

例えばこんなお題です。

サッカーの試合で負けて「お世話になった先輩の最後の試合だったから、一生懸命練習したのに…」と落ち込んでいる同期がいます。

「共感」的に励ますならどう声をかけますか?

もちろん医療場面のお題も。

あなたは病院実習生です。昨日入院した患者さんが不安そうに

「昨夜、珍しく全然眠れなかったんです…私どこか悪いんじゃないでしょうか??助けてください!!」

「ノーマライジング」を用いて患者さんの不安を和らげるならどう声をかけますか?

参加者の皆様にも真剣に考えいただき、その様子は筋トレというよりは早押しクイズというより大喜利状態で、大変盛り上がりました。

医学生向けのセミナーだったのですが、訪問看護の経験をされた看護大学院生の方もおり、看護師の観点からのコミュニケーションについてのディスカッションするグループもありました。

最後に、実際にこれらのコミュニケーション技術がどのように使用されるか訪問診療で介護に対する考え方ですれ違い夫婦の葛藤を扱ったデモを演じました。

参加者からの感想

参加者の皆様からお寄せいただいた感想を一部紹介いたします。

・参加型であり、退屈しなかった。

・リフレーミングやノーマライゼーションなど、医療の現場だけではなく日常生活でも重宝すべきスキルだなと感じるようなものが学べてとても有意義だった。

・症例に合わせてブートキャンプできたのが楽しかった。

・グループワークの時間をたっぷりとってくれたのでじっくり考えることができた。 グループワークの問題が難しくて考えがいがあった。

・グループワークで実際に悩みながらいろんな人の言い方を聞けて楽しかった。

・家族志向ケアの総論から実用的なところまで学べて非常によかったです。私の友人が一見ネガティブな状況をポジティブにあたたかく捉えるのが上手なのですが、それが「リフレーミング」なのだと今日概念を知りました。明日から早速今日学んだスキルを実践していきたいです。

質疑応答

当日はたくさんの質問をいただきました。回答をつけてご紹介いたします。

Q)共感の最後に「わかるよー」というと「わかるかよ!!」と思われそうです。共感ってどこまでやったら良いのか。さじ加減や、相手の感情とずれてしまっていないかが心配だがどうしたら良いのでしょうか。

相手との関係性(上下関係、同期、どれくらいお互いを知り合えているか、信頼できているか)にもよりますが、医療者患者関係だと想像以上の経験をされていることもあるので、安易に「わかります」とは言わないことも多いです。また、相手の表情を伺い、違ったと感じたら率直に相手に問いかけることも大切です。

Q)相手がポジティブなリフレーミングをして欲しくないこともあるのではないでしょうか?

抵抗がある場合はリフレーミングもいきなりするのではなく、まずは共感を示す必要があります。また、リフレーミングにも程度があり、「価値観の違いってあるよね」とニュートラルにすることもリフレーミングです。

Q)医療面接の中で自分の経験を語るのは良いのでしょうか?

自己開示をするメリットもあるが、心理療法としては自己開示(特に個人的体験)は控え気味が無難です。また、ちょっとしたことでも違法な経験(未成年の飲酒経験など)は気軽に話さない方が良いでしょう。

Q)病棟で患者さんに触れたり、対面で出来るコミュニケーションをとれるときに使いやすく、効果的な非言語スキルはどんなものがありますか?

非言語スキルには、さまざまなレベルの技術や心がけがあります。

簡単なものだと話し方。話し方のトーン、スピードによって「しっかり聞こう」と伝わります。ただ、明るく対応するだけが良いのではなく、患者さんが辛そうな時に明るいトーンは非共感的に映るので、あくまで患者さんのトーンに合わせることが大切です。

姿勢で言えば、座り方、目線の高さを合わせるなど(例:ベットの患者と立っている医療者だと見下ろす感じになってしまう)。体の動きでは、頷き、身振り手振りもあってもよいです。

Q)家族として、患者さんを支える際に理想的な態度や行動はどのようなものでしょうか?

家族は患者さんの感情が非常に移りやすいので、患者さんの感情に理解を示しつつも冷静さを保ちながら、できることはないかなと共感しサポートすることが理想的です。

それを支える医療者も同じであり、一緒に感情的になりすぎず、冷静に関わりながら、患者さんと家族が自らで解決していけるようにサポートするのが理想的です。

Q)実際に家族志向型ケアを通して困難な状況を解決できた印象的なエピソードなどありましたら教えてください。

介護の現場で一生懸命介護しているあまり、認知症の夫が非認知症の妻に声を荒らげてしまいます。家族心理教育としてコミュニケーションのヒントを教えることで上手くいったケースです。

他にも、親子関係の拗れから身体症状に繋がったケース、生活習慣病の改善が上手くいかない背景に夫婦関係があったりするケースなど、語り尽くせないほどたくさんあります。

Q)最後のデモで、技法の言葉以外にもさまざまな質問を患者さんに投げかけて状況を整理していたように思います。そのような質問はどのようなことを意識して投げかけると良いのでしょうか?

質問の心理療法的な意味は「明確化:問題を掘り下げはっきりさせる」「誘導:意図的に本題にテーマを導く」などがあります。ただの情報収集だけにとどまらない問いかけが意図的にできるようになると心理療法的になります。

Q)先ほどの様なやり取りをスムーズにするためには、言い換えを学んだり経験を積む事が必要だとは思うのですが、咄嗟にリフレーミング出来ない時はどのように受け答えしていくべきでしょうか?意識しておくべきことはありますか?

無理にリフレーミングでなくてもいいし、わかったつもりで変なリフレーミングをするより「教えて下さい」と謙虚な姿勢や共感をすることだけで十分なことも多いです。また、リフレーミングは経験を積んでいけば自然に出来るようになるので、ぜひ練習をしていくと良いです。プライベートで身近な人にしていくことが、まずはおすすめです。

Q)これまでノーマライジングをすることでかえって相手の怒りを買ってしまうことがあります。今回のレクチャーを通して、その事例が相手の不安が「自分だけそうであること」以外にあったことに気づきました。何を理由に不安や悩みを抱えているのかを聞きだしたり見極めるために気を付けていることやコツがあればお聞きしたいです。

ノーマライジングは「孤独感」を持っている場合は効果的。訓練を続けると、自然に孤独に気がつき配慮できるようになるが、最初は見極めるために初めは問いかけ、相手に教えてもらう姿勢が大切です。「質問、聞く=あなたに関心がある」というメッセージになります。

「〜と感じていらっしゃるんですかね」と問いかけ、それに対して「そうです」となったら適切な共感、感情の同定ができているということになります。

もし「いや、ちがう」となっても「すみません、どう思っていますか?教えて下さい。」と問いかけます。問いかけに対して質問を恐れないことが大切です。関心を伝える手段として、「言いにくいことかもしれませんが、ぜひ教えてほしいので・・・」などと枕詞をつけながらも問いかけていくことが大切です。

Q)「共感」の際に、価値判断は加えても良いでしょうか。加えるべきではないでしょうか。(〜してくださって「すごいですね」というように言ってしまいそうです)

適切にできれば共感するだけで十分な介入になります。価値判断は無理にしなくても良いです。

Q)共感・リフレーミング・ノーマライジングなどはベテランになると意識せずとも自然にできるようになるのでしょうか?

できます。ぜひ診療だけでなく、プライベートでもたくさん活用してみてください。

さいごまで読んでくださりありがとうございます!

ファミラボでは医療現場からできる家族支援について学びを深め、持続可能な個人・家族・地域の幸せに貢献できるよう、家族支援の啓発活動を続けていきます。

●最新情報はこちらからお知らせします。

Facebook:https://www.facebook.com/familabo113rd/

Twitter:https://twitter.com/familabo_113rd

●オンライングループページ運営しています。(医師限定・無料)

詳細こちら:https://note.com/familabo_113rd/n/nd829c2550aa7

●お問い合わせ:https://forms.gle/SoRrCeCswAqv4dxf6

文責:宮本侑達(ひまわりクリニック)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?