いざ、新しい日常へ~J2第2節 ファジアーノ岡山VSレノファ山口~

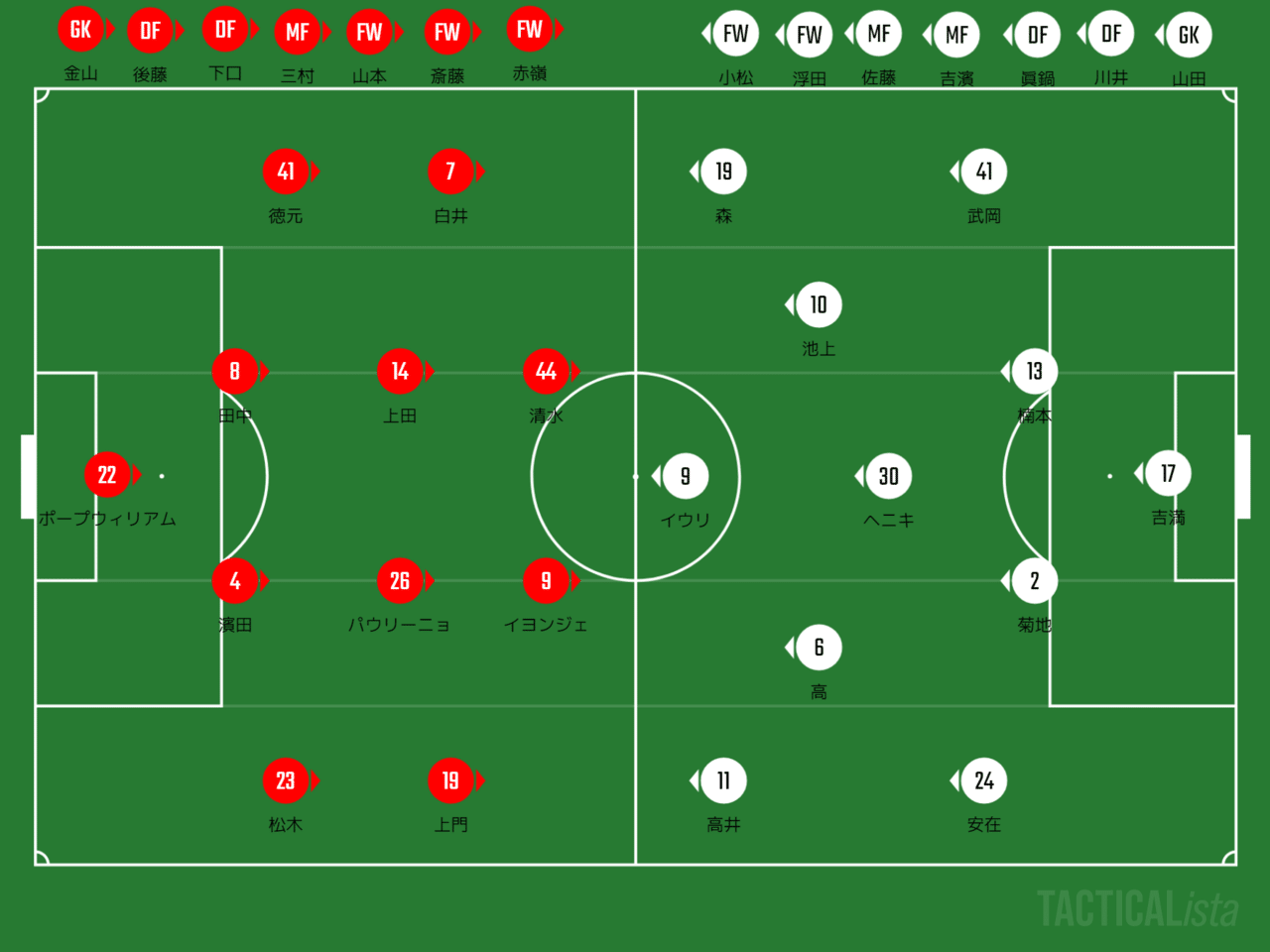

スタメン

バタつく序盤戦

2月23日に行われた第1節から丸々4か月が経ち、ようやく再開された2020年のJ2リーグの第2節、岡山の立ち上がりはキック&ラッシュ。CBの田中や濱田、またはGKのポープウィリアム(以下ポープ)から最前線のイヨンジェをスペースに走らせる、または相手最終ラインと競らせるロングボールから始めていく。

一方、山口も立ち上がりは岡山のロングボールに合わせた形でロングボールを多用していた。こちらもターゲットは最前線のイウリ。お互いにロングボール一発で何とかするというよりは、セカンドボールに対してプレッシャーをかけて、できるだけ高い位置で回収することが主な狙い。ロングボール⇒ハイプレスによる序盤の主導権の奪い合いによって、立ち上がりの10分にしてピッチのあちこちにスペースが生まれやすく、いわゆるオープンな展開となっていた。

第一ラインから高い位置でプレスに行く守備、いわゆるハイプレスを志向する者同士のしばき合いによるオープニングから、次の手を打とうとしたのは岡山。スペースが多いアップテンポになりがちな試合展開は山口のペースだということで、岡山はポゼッションによるビルドアップから、CB-CHのスクエアでボールを保持して落ち着かせようとする。しかしCHの上田やパウリーニョに入るボールに対して、山口は中盤の高やヘニキがマッチアップして捕まえに行くことで岡山の狙いを外すことに成功していた。

良く言えばお互いにダイナミック、悪く言えば両者ともに雑な試合展開から先制に成功したのは山口であった。楠本の自陣深くからのクリア気味のロングボールに対して田中との追いかけっこからイウリがボールを奪ってゴール前に折り返し、逆サイドから高井が詰めて先制した。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ (@J_League) June 27, 2020

🏆 明治安田生命J2リーグ 第2節

🆚 #ファジアーノ岡山vsレノファ山口FC

🔢 0-1

⌚️ 15分

⚽️ 高井 和馬(レノファ山口FC)#Jリーグ

その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXLYeZ pic.twitter.com/qJoFQsuWQz

やや強引な形で田中からボールを奪い取ったイウリのフィジカルが7割といった得点であったが、逆サイドのWGがゴール前に詰めるというのはこの試合の他のシーンでも見られたので、明らかに霜田監督が形として仕込んでいるのだろう。岡山としては、田中の不用意な対応、そして右SBの松木のマーキング・絞りの甘さ、と最終ラインの選手が2度致命的なエラーをしてしまったので失点もやむなしといったところだろうか。

新しい攻撃様式・・・?

早い時間帯に失点してしまい、再開初戦の試合に上手く入ることに失敗した岡山。15分の失点以降は単純にイヨンジェに放り込む回数を減らし、後方からのボール保持による前進を試みていく。岡山のボール保持に対して、山口の非保持時のハイプレス傾向は得点してからも大きくは変わらなかった。CFのイウリとWGの高井・森の3枚で第一ラインを構成して岡山の最終ラインにプレッシャーに行き、IHの池上がややフリーマン気味にゾーン2への縦のパスコースを消しつつ、もう片方のIHである高がガッツリ潰しに行くのが基本的な形。なお、高の監視から逃れたボールはアンカーのヘニキが回収に向かうように仕込んでいるようである。

岡山が自陣からボール保持⇒前進を試みるときの形は、左SHの白井がCHの列まで下りてくる回数を増やし、右SHの上門と2トップの一角の清水が1.5列目というかシャドーっぽいポジションを取るようにしていた。そして横幅はボールサイドのSBが今までよりも高いポジションを取ることで確保しているようだった。これによって、岡山の保持時のフォーメーションは4-3-2-1、いわゆるクリスマスツリーっぽくなっていることが多くなっていた。なお白井は敵陣にボールが入ると上門・清水と同じ高さのポジションに上がるようになっていた。

岡山のボール保持の狙いは、前から噛み合わせに来る山口に対して、IHを引き出してアンカーのヘニキの脇に生まれるスペースを利用することだったように思われる。そのスペースで清水や上門がボールを受け、そこからターンして自ら運ぶかポストプレーで味方を押し上げるかして中央で起点になろうとしていた。山口はアンカー周囲のスペースに関して、4か月前の開幕戦もそうだったが何が何でも塞ぐというよりは、あえて空けておいてボールを奪うポイントにしているように見えた。そのために菊地や楠本など、山口の最終ラインが出張ってくれば、発生した背後のスペースをイヨンジェに突かせることも考えていたと思う。清水と上門による地上戦が行われる中で、イヨンジェは常に山口のCBとの背後の取り合い、駆け引きを行っていた。

また前述した形で岡山が中央で時間が作ると、山口の選手たちが中に食い付くことで、大外に大きなスペースが生まれる。そこを駆け上がるのがSBの松木や徳元。岡山はサイドに広げてシンプルにクロスを入れる形も狙っているようであった。クロスに対してゴール前に入る人数は確保できており、試合を通して特に右サイドの松木からクロスを入れるシーンは多かったが、しっかりと味方に合う形や、これが合えばというような形は残念ながらほとんど見られなかったのは残念だった。

狙い自体は十分にうかがえる岡山のボール保持攻撃であったが、特に前半は全体的にCHも前掛かりなポジションになっていたことで中央に選手が集まり過ぎ、結果的に山口にスペースを埋められてしまうことが多かった。またスイッチとするべき縦パスのミスや簡単なつなぎの部分でのミスも多く、自分たちの攻撃のスイッチのはずが逆に山口のカウンター攻撃のスイッチになったことで、田中や濱田は脅威のイウリとのタイマンを何度もするハメになってしまっていた。

新しい守備様式・・・?

一方で岡山の非保持時に関しては、昨季よりもさらに高い位置で奪いたいんだろうな、ということを感じさせるような振る舞いを見せていた。この試合での山口のボール保持は、左SBの安在を上げた菊地・楠本・武岡のSBを片上げにした3バックでのビルドアップに、高が列を下りてヘルプに向かう形が多かった。この形での後方での保持→前進が上手くいけば、サイドにからトライアングル、または菱形を作っての突破やさらに展開を狙っていくやり方であった。

これに対して岡山は、イヨンジェがハイプレスの先鋒となってチェイスを行う。山口がGKの吉満に下げたときもイヨンジェが追っていくことが多かった。山口のボールホルダーが後ろ向きになったときがプレッシャーのスイッチとなる。なお清水は、IHにボールを通されないようにやや下がり目のポジションを取る。ここで山口がサイドに逃げ道を見出だそうとすれば、SHが上がってボールホルダーを捕まえに行くことで追い込んでいくようにしていた。

高い位置(山口にとっては自陣深く)でパスコースを追い込んだことで山口が我慢できずに前に蹴ってしまえば、そこをCHの上田とパウリーニョが回収してハイプレス成功となる。特にパウリーニョはかなり高い位置まで上がって奪いに行こうとしていた。若干前にかかりすぎでは…と気にならないでもなかったが。前半ATには山口のペナ内まで追いかけてヘニキからボールを取り切ってしまう場面も見られた。

岡山は田中と濱田という、J2の中ではかなり守備力の高いCBを有しているのでこういったハイプレス傾向が強い守備に取り組んでいると言える。こういう守り方は前で取り切れずとも、大きく蹴らせてしまえばCBではね返せることが多いのである程度勝ちと言えるが、15分の失点シーンのようにある程度蹴らせた形に持ち込んでもフィジカルでやられてしまう場面がないとは言えない。加えて前半のように、保持時のポジショニングが全体的に前掛かり過ぎるとプレスに行った後のカバーが足らずに高井や森の走るスペースを与えるだけになりかねないシーンも少なくなかった。

岡山は保持時、非保持時ともに昨季からの上積みを目指す大まかな狙いは見えるものの、総じて前がかりになったときの不安定さやポジションを空けたときの粗の方が目立ち、その穴を山口に突かれる形が多い前半となっていた。

2020年の理想形が見えた?

後半の立ち上がりも主導権を握ったのは山口。岡山は山口に押し込まれ、蹴らされる場面が増えることで3ライン間が間延び、ネジを巻き直して前から行きたいところであったが逆に山口にセカンドボールを回収される流れが続いた。

山口に追加点が入ったのは52分。菊地の運ぶドリブルから高井に縦パス、フリックしたボールをイウリが受けるとマーカーの濱田を片腕で押さえて抜け出し、自ら決めて0-2。安在が外に開く動きをしたことで、上門が外に意識が行ってしまい、菊地→高井のパスコースができてしまったのが地味に痛かった。それにしても濱田相手にタイマンで完勝してしまうFWなんてJ2にいてはいけません。早くJ1に行きましょう。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ (@J_League) June 27, 2020

🏆 明治安田生命J2リーグ 第2節

🆚 #ファジアーノ岡山vsレノファ山口FC

🔢 0-2

⌚️ 52分

⚽️ イウリ(レノファ山口FC)#Jリーグ

その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXumQp pic.twitter.com/fBhAdLpkqa

岡山としては押し込まれる流れが続いたことで、最終ラインを上げきれず、442でブロックを作るも特に縦のコンパクトを保てていないことが一番の失点要因だったと言って良い。昨季のホーム町田戦を思い出させるような「非常にあっさり感の強い」失点で点差を広げられたが、試合全体を考えると早い時間帯に1点を返すことができたのが大きかった。

右サイドでハイプレスを仕掛けてセカンドボールを奪うと、上田が中央で起点を作って逆サイドの徳元に展開、徳元のクロスに清水が頭で合わせて1-2。これが56分の得点であった。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ (@J_League) June 27, 2020

🏆 明治安田生命J2リーグ 第2節

🆚 #ファジアーノ岡山vsレノファ山口FC

🔢 1-2

⌚️ 56分

⚽️ 清水 慎太郎(ファジアーノ岡山)#Jリーグ

その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXumQp pic.twitter.com/vMd9D7GEwD

全体で高い位置からのプレスを仕掛けてできるだけ高い位置でボールを奪い、そこからの二次攻撃で得点に繋げた、一つの理想に近い形のゴールを再開初戦で決めることができたのは大きい。

0-2にされてからの岡山は前述の得点シーン以外にもハイプレスが上手く機能してセカンドボールを回収できる場面が増えたのだが、その大きな理由としてボール保持の安定が挙げられる。

後半になってボール保持が安定するようになったのは、前半前がかりになりすぎていたCHのポジションを調整したところにある。CHの1枚がCB2枚とGKのポープを加えたビルドアップに加わって山口の第一ラインを突破、もう1枚のCHが第一ラインの背後に立つポジションを取って後方からのボールを受けて展開を行う。頻度としては後ろ目のポジションにパウリーニョ、前目のポジションに上田が立つことが多かった。

後方でのボール保持が落ち着いたことで、SBが高いポジションを取ることに無理が生じなくなり、加えて山口のアンカー脇のスペースで赤嶺(⇒57分に清水と交代)や上門が受ける形を増やすことができるようになったことで、よりスムーズにサイドに広げてのクロスという形を作れるようになっていった。

更に前半はビルドアップのヘルプに入る形が多かった白井も、ボール保持の安定によって下がる必要が減ったことで、より高いポジションからヨンジェとともに背後を狙う回数を増やしていった。61分のポープのフィードに一発で抜け出した形は1点ものであった。

これによって岡山は全体で押し上げる状態を作れるようになったことで、無理をすることなくハイプレスを機能させやすくなり、更に副次的な効果として奪ってからのトランジションで高い位置でのFKやCKを獲得できるようになる。74分の同点ゴールも上田の右CKからこぼれ球を回収しての右足でのクロスにイヨンジェが頭で合わせた形であった。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ (@J_League) June 27, 2020

🏆 明治安田生命J2リーグ 第2節

🆚 #ファジアーノ岡山vsレノファ山口FC

🔢 2-2

⌚️ 74分

⚽️ イ ヨンジェ(ファジアーノ岡山)#Jリーグ

その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXLYeZ pic.twitter.com/cuFPNSZ3Wc

2点目を取られての55分から追い付くまでの75分までの間にピッチ上で見られたの形の先には、2020年の有馬監督率いるファジアーノ岡山が理想とする形があるのかな、と少し思った。

「4トップ」采配から見る5人交代の難しさ?

2-2になっての80分以降は両チームともにスペースを与える形となったことで、両ゴール前での局面が増えることになった。86分に岡山は白井→山本、上門→斎藤の同時投入で、ピッチ上にFWタイプが4枚揃うこととなった。なおここまでの交代枠として、岡山は4枚、山口は3枚使っている(⇒山口は89分に5枚の交代枠を使い切った)。

この交代の意図としては、スペースが自然とできているところにパワーのある山本と斎藤でゴリ押ししようとしていたのだろうが、結果的には前線に多くの選手が張り付く形となって逆にボールの出し所が無くなって、無理矢理縦に入れてからの山口のカウンターで走られる形から決定機を与えることになってしまっていた。

それでも1年半ぶりの出場となった斎藤は、右サイドに抜け出してのクロスや、後半ATには右サイドに流れてのらしいドリブルでファールを獲得するなど見せ場を作ってもいた。しかし最終的に結果には結び付かず、再開初戦は2-2の引き分けで終わった。

総括というか今季の再展望

・2点差を追い付かれて、展開的には勝ち点2を落とした格好になった山口。最終ラインに安定感をもたらす菊地、そしてイウリという反則外国人候補と、両ゴールでのしっかりとした軸が生まれているのは霜田監督にとっても心強いのではないだろうか。

ただ個人的には、昨季までアンカーで君臨していた三幸がいなくなったことによるビルドアップの不安定さ、もっと言えばボール保持→前進の形があまり見えてこないのが気になるところ。前半は高が上手くボールを引き出す形を作れていたので、これを軸にしていきたいところだろう。

・一方2点差を追い付き、展開的には勝ち点1を拾った格好になった岡山。4か月前の開幕戦から、ボール保持時も非保持時も、「昨季以上に敵陣でプレーする回数を増やしていく」ことを狙っている、より明確な2020年モデルの全体像を伺うことができたように思う。より全体的にポジションを高めに取り、かつポジションの流動性を持たせることで、ハッキリとしたストロングによる一点攻撃に留まらない全方位からの攻撃を狙っていきたいのかなと。そして、奪われたボールはできるだけ高い位置で取り返しに行く。

なるほどこれならパウリーニョの獲得も、白井の役割の与えかたも、上門のポジショニングも、そして松木の右SB起用も納得である。

・懸念材料としては、この試合の(特に)前半でも露呈した、「精度不足からのミス」、「ポジションのバランスを失って相手に不必要なスペースを与えてしまう」ところだろうか。特に松木と下口の右SBからのクロスによる有効打は確認できる限りゼロ。相手にボールを渡してそのままカウンターに繋がってしまう場面も見られた。これから多くの経験を積んでいかないといけない2人の精度の伸びしろこそ、2020年モデルの完成形への伸びしろなのかもしれない。

試合情報・ハイライト

【無料】有馬賢二監督「外から厚みをもって幅のある攻撃をできたことが2点につながった」+(田中裕介、清水慎太郎)/【J2第2節・山口戦コメント】 https://t.co/lNJo11epe9 #ファジアーノ岡山 #ファジラボ

— ファジラボ事務局 (@fagilabo_info) June 27, 2020

【本日 山口戦】

— ファジアーノ岡山スタッフ公式 (@fagiano_koho) June 27, 2020

レノファ山口FC戦後の監督・選手コメントをホームページに掲載しました。https://t.co/3GkhCaBhOu#ファジアーノ岡山#challenge1#レノファ山口FC#リモートマッチ#DAZN

🆚ファジアーノ岡山

— レノファ山口FC (@renofayamaguchi) June 27, 2020

レノファ山口ホームページに、監督・選手のコメントを掲載しました。

▶️ https://t.co/RUkcQxZhdK#renofa #レノファ pic.twitter.com/T4av51KsGj

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?