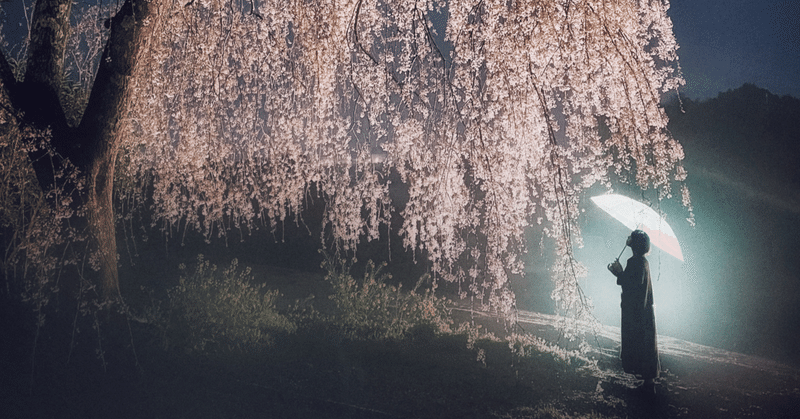

花散る雨、里で生る(1) 【短編】

花の“声”が聞こえる能力を生まれつき持つ、京都の高校生の楓。花は好きなので子供の頃は嬉しかったが、物心ついてからは自分が皆と違う事に気づき、家族や友達に秘密にしていた。

近年は、特に桜の声が悲しいという事態を誰にも言えず、更に孤独で辛い年月を過ごしていた。出来るだけ地元の水神を祀る祠を訪れ、『雨の日を減らして欲しい』と祈っている。

ある大雨の春の夜、祠に宿る水神だと名乗る青年らしき“声”が聞こえた。姿を現さず「叶わぬ願いは止めろ」と水神は忠告する。初めは驚いたが、人ではない者の“声”に慣れていた楓は、その水神に『サクヤ(咲夜)』という呼び名を付け、声だけの“彼”と会話をするようになる。

花の“声”が聞こえる力を持つ少女

雲の“声”を聞いて雨降らす古都の水神

交えるはずのなかったふたりの出逢いから始まる、小さな奇跡

※主人公と友人は京都弁を話します。

※フィクションです。実在の人物、土地、出来事とは関係ありません。

※別サイトに投稿した作品を改稿したものです。

壱. はるうらら

サクラサクラ

はらはら、と舞う桜は美しいと、人は言う。澄んだ青空の下、日だまりに包まれながら、名残惜しそうに散ってゆく儚い姿こそが、日本の春の情景だと、更に大人は言うだろう。

――咲くのは一瞬、終わるのも一瞬。吹雪いて一息ではなく、雨に打たれ続け……散り逝く。そんな刹那的な花が、今のサクラだ。

古都、京の春。雪解けが終わりを迎え、陽射しが強くなり、冷えきった空気が過ぎ去って暖まる頃。市内を囲む山々が、一斉に笑い出す。

瑞風でヒノキの花粉が舞い飛ぶと共に、淡い薄紅色の小さな雲が市内のあちこちに浮かび上がり、街、町、山が可憐な彩りに染まる。

歴史的な遺跡や神社、寺、社があり観光地とされる所、桜の名所と謳われる地は、毎年、観光客で賑わい、明るく活気づく……

どんな時世や世相が背景にあっても、今、日本に生きている大人が子供の頃から変わらない、変わらないと思っていた、芽吹きと始まりの季節……

あえて一つ、変化をあげるとしたら、ぽかぽかした陽気な空気の続く日々、『麗らかな春』と呼ばれる時間が、ほんの一時になった事だろう。

季節が間違って先にやって来たのかと錯覚する、暑い昼下がりが訪れ、空から水圧の強いシャワーのような雨が、何日も降り注ぐようになったのは、一体、何時からだったか……

そんな市内の北側に位置する、とある高校。その日の授業が全て終わった、どしゃ降りの放課後の事だった。

夕暮れというよりは薄灰色の曇天に染まり出した外を見ながら、慌てた様子で、一人の女子高生――楓が帰り支度をしていた。耳サイドの長い黒髪をヘアピンで留め、濃紺の制服ジャケットを羽織る。

「楓、今日は塾ないんやろ? ファミレス行こうや」

高二になってクラスが変わり、なんとなく集まった同じグループの一人が、そんな彼女に声をかけた。新しいグループの付き合いは大事……それは十分に認識しているが、タイミングが悪かった。

更に、学校近くのファミレスと聞いて、楓は動揺し、内心青ざめた。慌てて口元に微笑を作り、両手を合わせて必死に謝る。

「あ……ごめん。用事あって……」

「またあ? いつもどこ行っとるん? もう遅いやん」

「うちらもやろ。部活無い日はファミレスかコンビニ」

「まあ、ええけど…… また明日なぁ」

喋り上手でも無い上、ノリも良くはない。そんな自分を誘ってもらえるのは、ありがたいと思っている。それでも、それ以上に重大な要件が、彼女にはあった。なるべく愛想よく、「ゴメン」と口にしながら手を振る。

教室を出た階段付近で、ハンドタオルを忘れたことに気づいた。急いで引き返す。外はどしゃ降りだ。今から行く場所に着く頃は、びしょ濡れになっているだろう。リュックや髪は出来れば拭きたい。

が、教室の近くまで来て、反射的に身体が硬直した。扉から微かに漏れる、嘲笑交じりの……会話。

「今日も来んとかないわ。なんなん?」

「悪い子やないけど…… うちらの事、避けてるんちゃう?」

「なんや変わっとるしね。付き合いにくいわ」

非難の集中豪雨だ。SNSで密かにそんなことを言われているのは、なんとなくわかっていたが、直接、言葉……『声』で聞いてしまったのは初めてだ。

居たたまれなくなり、そっと、後退りする。そのまま踵を返し、下駄箱に直行した。急いでイヤホンを耳にはめ入れ、楽曲アプリを起動する。

逃げるように校内を飛び出し、どしゃ降りの雨音の中に駆けた。

――なんでうちだけ、こんななんやろう……

出来るなら、このまま雨に打たれて、消えてしまいたかった。

市内の北寄りの区内にある、楓の地元。更に人里離れた場所に小さな社がある。その奥に隠れるように、一つの祠が佇んでいた。人気がほとんど無い地にあるそれは、観光地になるような大きなものではない。

だが、はるか昔からこの地を守る水神――龍神が祀られているという逸話がある。楓が向かっていたのは、そこだった。そこじゃないと、ダメだった。

昼間は汗ばんでも、夜はまだひんやりと肌寒い時期。黄昏が宵に変わるのは早い。祠に向かう道中、住宅街から離れた暗がりに、朱に透けた透明のビニール傘が映えていた。彼女の両耳はイヤホンをしたままだ。

夜に人通りの無い場所に、少女一人で赴くには、少々無防備だと咎められる状態だが、彼女にとっては欠かせない……常備薬と同じくらい必需品だった。

本来の活用目的である、音楽を聴く時もあれば、聴かない時もある。気晴らしや話しかけられるのを避ける為ではない。学校や教室では大抵外している。繁華街の中でも、だ。

付けるのは、いつも公園や植物園、川沿いなど屋外の静かな場所――草木や花が植えられているエリアだけ。とはいえ、街中の喧騒が好きという訳ではない。人混みが苦手なので、カフェや図書館ぐらいしか落ち着ける場所がなかった。

大抵の人間には安らぎと休息、癒しを与える目的で造られた空間が、彼女には苦痛だった。物心ついた頃からは、特に……

社に入り、短めの石段を駆け上がる。祠とソメイヨシノの大木が見えた瞬間、辺り一面に漂うように聞こえる、すすり泣くような音……

(イタイ……ツメタイ……ヤメテ……ヤメテ……)

頭上のくすんだ藍の空から、パタパタ、と傘に落ちる雨音に交じり、イヤホンからは落ち着かせる為の好きな楽曲が流れる。それでも、耳に入ってくる微かな音……いや、儚い悲鳴にも近い声。だが、この場には楓以外、誰もいない。

いつからか、何度聞いたかわからない。だが、未だに慣れず、毎回、心を締め付ける現象……

急いで祠の前に走り、佇むと直ぐに両手を組んだ。いつものように、心の中で、何度も繰り返し呟き、願う。

『――水神様。どうか、どうかお願いします。雨の日を……量を、もっと少なくして下さい。また、桜が……あちこちで泣いてます。辛いです。助けて下さい』

彼女には、花の声が――聞こえる。

見えない声

いつもと同じく、誰もいない薄暗がりに、桜のすすり泣きと雨音だけが響き渡る。こんな風に必死に願っても、何か返って来た事はなかった。何も変わらないまま、何年経つだろう……

誰もが望みを叶えられる程、現実の世界は甘くも優しくも無い事は、もう、十分に知っている。

『何やってんやろ……』

自分のこんな習慣を滑稽に感じ、虚しくならない訳ではない。自己満足に過ぎないこともわかっていた。それでも、何かにすがり付きたくて仕方なかった。いつからか身に染み付いた、気持ちの悪いものを取り祓いたい……

「帰ろ、かな」

自嘲気味に呟き、踵を返そうとした、その時、だった。

――いい加減にしろ。毎日、毎日…… そんなにねだられても、私にはどうにもできない

「…………!?」

見知らぬ青年らしき声と、ざわり、とした気配に、反射的に首を回し、ぐるり、と背方に向ける。誰かが来たのか、もしくは気づかないでいただけで、既に先客がいたのかと、慌てた。

――こっちだ。祠の側にいる。姿は見えてないだろうが

全身を前方に戻し、声のする方を見やる。やはり、誰もいない。激しく動揺する心を落ち着かせようと、楓は少し息を吐いた。軽く深呼吸し、小声で問う。

「……貴方は、誰?」

――逃げ出さないのだな。恐ろしくないのか

傘を少しずらし、少し警戒しながらも声のする方を探るように、楓は耳を傾けた。パタパタ、と草木の葉に雨水が打つ音色に混じり、ぴん、と背筋が伸びるような、凛とした厳かな気配があるのが分かる。

「……いつも、他の声が聞こえてるんで」

――そうらしいな。ずっと祈りを聞いていた

聞いていた、とはいつからなのだろう。気づかないうちに見られていた事へのきまり悪さや恥ずかしさがわき上がり、顔が熱くなった。苛立ちや羞恥を誤魔化したく、少し荒げて問いかける。

「なら、何? あの桜や……花やないですよね?」

軽く首を回し、ビニール傘越しに辺りを見渡す。いつも見ているソメイヨシノの大木、祠……あとは鬱蒼とした茂みに咲いている、白爪草や蒲公英ぐらいしか見当たらない。

――その祠を守る龍神、お前達が『水神様』と呼ぶ者だ

「そんな偉い神様が、なんで……?」

思わず、素朴な疑問を投げていた。願い事を聞かれていた、人間に珍しい力があるとはいえ、神に値する存在が自分に話しかけている。

無邪気に何の躊躇いもなく受け入れる程、もう幼くなかった。事の重大性を感じ、何か事情があるのだろうと察するのは自然だ。

――分かりやすく言うと、願っても無駄だと伝えに来た。もう、来るな

落ち着きはあるが、ぶっきらぼうに突っぱねる口調。しかし、どこか哀しみを帯びているように、楓は感じた。

その水神――龍神の一族だという声だけの男に対し、名前は何かと、その後楓は聞いた。『名などない。自分の事は好きに呼べ』と、戸惑いを交えながら彼は答える。

なので、『サクヤ(咲夜)』と楓は呼ぶことにした。桜の咲く夜に現れたから、という安直な理由だったが、何となくイメージに合っている気がしたのだ。

彼の声は抑揚が無く、無機質とまではいかないが重く、情が感じられない。静寂に包まれた、しん、とした深夜の印象だった。

――毎日、毎日、出来もしない事をこんなに願われては……面倒だ

そんな声で、そんな神様らしかぬ発言を言う彼に、楓はとても驚いた。しかも、よく巷で言われている、雅や柔和という印象とは程遠い、飾り気の無いストレートな物言いに、唖然とする。

だが、次第に何だか可笑しくなり、心の奥が温まるのを感じた。周りの顔色や空気を伺い、言葉の裏読みばかりに神経を使う日々に疲れていたのかもしれない。

神様からしたら、一人の人間のちっぽけな願いなど、放っておいても良いものだろうに……とも思った楓は、茶化すように詫びを返す。

「……それは、悪かったですね」

――わかったら、もう来るな。叶わない願いはするな

「願わへんかったら……来ても、ええですか?」

自然に口にしていた。どうしても、ここに惹かれて仕方ない。来ない日なんて、急に受け入れられなかった。

――何故だ

「叶えられへん理由くらい、聞いてもええやろ?」

――……とりあえず帰れ。次に来た時、話す

心なしか、その新しい声には戸惑いと、微かな許容が入り混じっている気がした。暫くして彼は何も言わなくなり、いつもの空間に戻った。だが、楓の動揺と興奮はなかなか消えない。

今まで知らなかった非日常的な『何か』が、自分に訪れた事に少し怖さを感じる。だが、一瞬だけでも特別な夢を与えられたような、不思議な充足感が満ちていた。

狐にでも化かされ、そのまま雨にまかれたような気分で、楓は自宅のマンションに帰る。鍵を開け、電灯の灯りを点ける。

「ただいま……」

ぽそり、といつもと同じ言葉を惰性的に発するが、見慣れた仕様の空間には誰もいない。返事が無いのは知っていた。それでも、長年ずっと繰り返し、親しんできた習慣というのは簡単には変えられない……変えたくないものだ。

洗面所で手を洗い、キッチンに直行する。カウンターに飾ったフォトフレームの写真には、今よりも幼い顔立ちの楓が年配の女性と映っている。晴れた青空を背景に、桜の木と映る二人は笑っていた。

ちらり、とそれに目をやり、椅子に置いていたバッグから、帰りにコンビニで買って来た物を取り出し、ダイニングテーブルに並べる。牛乳、オレンジジュース、納豆に食パン……そして、レトルトの筑前煮パック。

「今夜は卵使って……これ、とじよか。おばあちゃん、こういうの好きやったよね」

誰もいない家に、自分の空虚な声だけがぼんやりと響く。返事は無い。それでも、こうして毎日同じ行為を繰り返す。そんな日々じゃないと……彼女はダメなのだ。

こんな事でしか、心のバランスを保てない。今の日常を送れない。虚しく滑稽な行動だとわかっていても、こうしてすがるように生きるしかなかった。

花曇る夜

翌日。雨は降らなかったが晴れ間は無い、花曇りの湿度を帯びた夜。改めて、祠を訪れた楓は、早速、彼を呼んだ。

「水……サクヤさん、いますか? 楓です」

――本当に、来たのか

「理由、知りたいし……教えてくれます?」

以前と同じ、ぴっ、とした空気の中、静かに、淡々と放たれる声に、楓はなるべく丁寧に、毅然とした口調で問う。

――お前は、桜が好きなのか

「……なんで?」

質問したのに、逆に問われた事が、はぐらかされたようで不満に思ったが、とりあえず返す。

――好きだから、ずっと私に願っていたのだろう?

「サクヤさんは、好きやないんですか?」

わかってるなら、何でそんなことをわざわざ聞くのだろう…… この水神の考えている事が、まだよくわからない。人間では無い、神様の思考だから当然と言えばそうだが。

――好きも嫌いも無い。桜に限らず、花……地上の生物自体に、関心は無い

予想外の真実に、楓は少しショックを受けた。少なくとも、地上の生物には慈愛があるのだろうと思っていた。天上の神々は、皆そういうものだろうか。それとも、このサクヤという水神が、そんなポリシーなだけなのか……

――雲の声を聞いて、その要求に合った雨を降らす。それが私の役目だ。それ以上でも以下でもない

「……花とか、人間の為……やないんですね。」

――お前達人間がどうしようと、基本的に神々や天上の者は知った事ではない。……失望したか?

少し間をおき、考えた後、楓は静かに首を振る。

「……仕方あらへんかな、と思う」

意外な答えに絶句し、サクヤは沈黙した。地上の者は神に守られて当然、というのが人間の思考と見ていたのだ。

「勝手、やからね。うちら」

春や秋の観光シーズンは特に活気づく名所の神社、社の光景を思い出す。誰がいつ祀ったのか地元住民も知らないという、雨水と苔にまみれた、目の前の小さな祠を見やり、シニカルな口調で呟く。

「普段は無関心やったり、神様自体信じてないのに…… イベントや何かあった時だけ、神頼み」

突然、さあっ、と霧雨が降って来た。たちまち、ひやり、とした湿気が辺りを包む。厚い雨雲に覆われた宵闇の空には、星どころか、月も見えない。

「そんなやから、空……神様も怒ったんやと思とったよ。親や先生らが言う、昔の『ぽかぽかした麗らかな春』とかも、うちは知らんし……」

淡々とした口調で、ぼんやりと語る。が、そこまで言って言葉を止め、喉に詰まった息を呑んだ。

「ただ……桜……花が痛々しいゆうか、聞いてて……辛い。うちが保育園行ってた頃は、こんな聞こえへんかった。もっと明るくて……可愛い笑い声やったんよ。いつからやったかな……」

無理矢理押さえつけ、閉まっていた扉が、少し開いた。長い間こもっていた、どう扱って良いかわからない熱気が、次々に漏れ出していく。

「そもそも、うちかてこうゆう蒸す日とか、雨続き、寒暖差激しいんも体調崩すから苦手やし、色々……正直、息苦しい……」

独り言を吐き出すように呟き続け、客観的に回想する彼女を、サクヤは凝視していた。年の割に幼い顔立ちだと思っていたが、口にするのは年頃の少女らしい感受性に、相応以上に達観した考えが交えている。

百年以上存在している彼が、見棄てられたように在る、この祠を司る担当になってから幾十年だったろうか。初めの頃は、まめに掃除に来たり、供え物をしに来る人間が割と多くいた。次第にそれも乏しくなり、この数十年は、ここまで気にする人間すら少なかった。

「まぁ…… うちも、この能力なかったら、こんなに来てへんかったやろし……偉そうに言えんよな」

――いや。少なからず、お前は来ていただろう

自嘲気味に苦笑する彼女に、当然とばかりにサクヤは言い切る。楓は茫然とした。

「……なんで?」

――お前には、他の人間とは少し違う念が纏っているように見える

「ああ…… よく言われる。マイペースやとか、古臭いなぁ、とか」

なるほど。やっぱり神様からでもそう見えるのか……と、改めて自虐的になった。

――いや…… 大人でも、こんなに参拝に来る人間は少ない。それも大抵、老人だ。お前みたいな若い女が頻繁に来るなど、何か事情があるのだろうと見ていた

「――おばあちゃん」

――え?

「うち、小さい時からお母さんいなくて、ずっとおばあちゃんに預けられて、育ててもらったんよ」

彼の言葉に掻き出されたように、いつの間にか口に出していた。誰にも言えなかった、胸の内。無意識に大切に守っていた、楓の聖域の一部。

「水神様の話も、おばあちゃんが教えてくれた。寝る前の話は、そんなんばかり。この土地の昔話、伝承とか。中学ん時に病気で死んでしもたけど…… おばあちゃんだけは、花の声の話、ずっと信じてくれてた……」

そして褒めてくれたのだ。『楓はお花と仲良う出来るんやな。すごいな。おばあちゃんも聞いてみたいわ』と……

「当たり前みたいに聞いてくれたんよ。大きなってからは不思議やったけど…… おばあちゃんも、見えない神様を大事にしてたからやったんやなって、今は思う」

目頭が熱くなり、喉が詰まった。祖母の穏やかな笑顔が、脳裏に浮かぶ。もう一度だけでいいから、会いたい。

『声だけやけど、水神様に会えたよ』って……言いたかった。喜んで欲しかった。

「ごめん…… こんな話されても困るわな」

――別に構わない。聞いてるだけだ

「ひっど……」

軽く膨れながらも、楓は少しだけ微笑む。偉大だと崇めていた水神様が、実はこんなに素っ気ない気性だと祖母が知ったら、どんな顔をするだろう、と可笑しくなった。

――……だから、お前はここに通っていたのだな

「え?」

――祖母の習慣、信条を守ろうとしていたのではないのか?

心臓が大きく波打った。ざわめいた後、鈍い痛みが走る。――図星だった。

↓話一覧

#恋愛小説部門 #創作大賞2023 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?