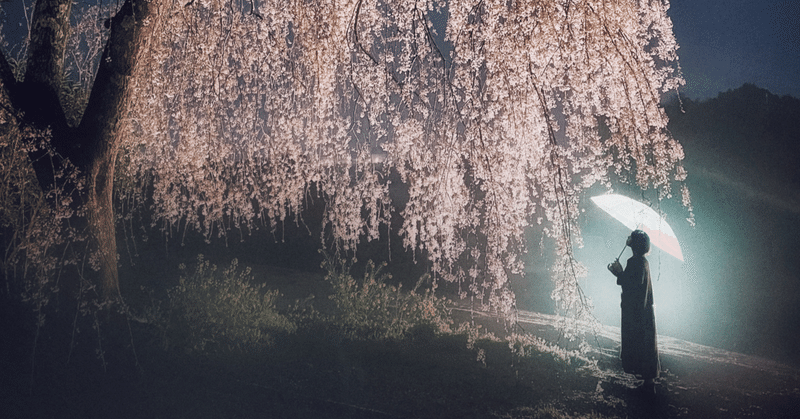

花散る雨、里で生る(2) 【短編】

創作短編『花散る雨、里に生る』の続き。

フィクションです。実在する人物、土地、出来事とは関係ありません。

弐.あめあられ

桜雨

忘れたくなくて、少しでも思い出に関わっていたかったのだ。唯一の理解者がいなくなった現実の受け入れ方、どんな風に心を落ち着かせたらいいのか、今でもわからない……

「おばあちゃん……ほんま急やったんよ。元気そうやったのに…… 病気が見つかった時は、もう手遅れやった……」

自分自身でもずっと操り切れなかった何かが、口にしていく度に暴れ出す。小さな心の中に収まり切らないモノが、言葉になって少しずつ吹き出していく。

「……もしかしたら、うちがずっと迷惑かけたから、しんどくて負担やったんやないかて……」

息が詰まり、喉奥がググッ、と痛くなった。自身でも目を反らしてきた思いだった事に、今頃気づく。自分が祖母の寿命を縮めてしまったのではないか、と…… そんな恐ろしい罪悪感、後悔が蝕んでいた。

「……お母さんやないのに……あんな優しくしてもろたのに…… 何もしたげれへんまま……なんて……」

二度と会えない。話すらできない。祖母の気持ちは永久にわからない。何故、自分にだけこんな力があるのかと、ずっと神様に問いかけたかったけれど、どうせなら死者……祖母の声が聞ける能力が欲しかったと、今は心底恨めしく思う。

「……おばあちゃん……幸せやったんかな」

――お前はどうだったんだ

「え?」

――共に過ごしている間、お前は、幸せだったか?

ずっと黙って聞いていたサクヤの唐突な問いに、楓は戸惑い、唖然とした。が、真剣な雰囲気を感じ取り、頭を転らせる。

周りも大人も、世間でもよく『なりたい』と言っている、言われている『幸せ』というもの。自分にとっては、どうだったのだろう……と、聞かれて改めて考えた。

……少なくとも、今はそうじゃない事だけは判る。一人でする事になった食事の支度は大変だが、飢えてはいない。父と分担している家事も、億劫に感じる時はあるが住む場所に困っている訳ではない。経済的にも父が必死に働いてくれるおかげで、どうにか『生かされて』いる。

だが、こんなに苦しくて、空っぽな心を抱えて、一人過ごしてばかりいる自分が、手放しに『幸福』だとは思えなかった。じゃあ、以前は……? あの頃は……

「……幸せ……しあわせ、やったよ…… そりゃ、ケンカした事もあったけど……楽しかった……」

――なら間違いなく、祖母も幸せだったろう

「何で、分かるん……?」

会って聞いて来たように、はっきり言い切るサクヤに、楓は少し訝しげに問い返す。

――これでも長い年月の間、様々な人間や様子、生きざまを見てきた。共にいる片側が、真に満ち足りた表情をしている時は、大抵もう片方も同じような表情をしている

「……!?」

――家族、恋人、親友同士……人間というのは、そういう生き物だ

不器用に綴じていた綻びがほどけ、痛みを伴う安らぎが、じわり、じわり、と破けた心から胸いっぱいに沁みていった。しこりがゆるゆる溶け……両の眼から溢れた。

「……ほんま?」

――ああ。間違いない

「……そ、か」

鵜呑みにした訳ではなかった。だが、沢山の人間を見てきた『神様』が言うのなら、信憑性がある気がした。――何より、このサクヤという水神が言う言葉だから、尚更信じられる。いや、信じたいと、何故か無条件に思った。

一方、この少女が抱えている孤独な心情を覚り、サクヤは少し助言してみたくなっていた。話を聞く限り、他に気を許せる者はいないのだろう……

――友人にも話してみたらどうだ。能力は無理でも、その事情だけでも……

「……どうやろ。それはそれで、めんどくさがられそうな気、する……」

他人から自ら距離をとり、心を閉ざしてしまっているのは自覚していた。だけど、自分の気持ちや考えを話して、引かれるのが怖い。そんな顔を、反応を、今までに何度も見てきた。

そもそも、自身が見聞きするもの全てに、楓は慣れない。十年以上生きていても馴染めない。彼女にとって、この世界は何かと煩くて、騒がし過ぎるのだ。

『地元を出たら変わるのだろうか』とも考えたが、この町自体は嫌いでない……好きだからこそ、辛かった。この世全てにフラれたような……疎外されたようで、悲しかった。

少し複雑な思考が過ったが、神らしく先達者として説き、慰めるようにサクヤは語る。

――世界は、お前が思っている以上に、ずっと広い。良くも悪くも、様々な人間がいる。なるべく居心地良くいられる場所を探せばいい。今は、そのために知識と力をつけろ

「……なん、よ。急に……」

予想外のサクヤの激励の言葉。揺さぶられた心に連動し、楓の眼から、また熱い滴が零れた。そんな様子を見守るように、サクヤは静かに黙っている。

端から見たら、女子高生がぶつぶつ呟きながら、一人泣いている怪しい光景に見えるだろう。ここに人が来ない事を、今はありがたく思った。

暫く経ち、ずっと辛かった傷の痛みが治まったように、少し落ち着きを取り戻した楓は、零れた涙の勢いで、今の素直な思いを口にしていた。

「見たいな……」

――え?

「サクヤさんが、どんな顔して、どんな姿でここで生きてるのか……見て、話したい。……あかん?」

真剣な眼差しで姿の見えない自分に願う楓に、サクヤは言葉を失った。一瞬の間が空き、生ぬるい夜風が辺りを吹いた。

――悪いが、無理だ。本来なら声をかけるのも禁忌だ。お前みたいな人間だから、お上も大目に見てくれてる

彼女の予想外の願いに、内心驚いたが、覚られないよう、サクヤは動揺を努め抑え、断った。

「……そっか」

返ってくる答えを、楓は予想していた。が、はっきり聞いてしまうと、やはり悲しくなる。人間でなくてもいいから、友達…… せめて、相談できる先輩と後輩みたいな感じになれたら……と思っていた。

多忙な父はあまり家に居なく一人っ子で、気を置けずに話せる存在が、彼女にはもう誰もいないのだ。

――……期待しているような容姿じゃないかもしれないぞ。止めておけ

明らかに残念そうな楓をからかいながらもハッパかけるように、サクヤは少し距離を作った。

夢現

彼のそんな思惑には気づかず、ぷはっ、と楓は思わず吹き出す。巷で見るアニメやゲームに登場する、竜や狐の耳や尾が付いた、いかにもな和装のあやかしキャラの風貌をイメージしていたのだ。

「……案外、普通なん?」

――普通?

口元を抑え、軽く笑いをこらえながら問いかける。こんな仕草をするのも久しぶりだった。

「水神様なら、まんま龍、とか……」

――実体というものは、基本的に無い。力を使う時にも必要ないから、欲しいとも思わない。昔、龍に見えたと言った人間がいたのだろうが…… ずっと夢を壊していて、悪いな

急にしおらしく詫びる彼が可笑しくなり、はは、と力無げにまた笑う。こんな風に心から楽しく笑えたのは、いつぶりだろう……

「ええよ。うちが勝手に妄想してただけやし……」

そんな彼女が視界に映った瞬間、実体の無いサクヤの身体の奥が、妙にざわつき出した。今夜、話しているうち、何か得体の知れないものが、自意識の中で蠢き始めているという異常事態に、彼はずっと気づいていた。

「桜は、ほんま哀しいけど…… もう少ししたら、ツツジとか菖蒲が咲くし、紫陽花に向日葵……夏の花も、綺麗なの沢山ある。しとしと降る雨は、結構好きやしね。草や土の匂いも強なる。蒸すんは嫌やけど」

そんな彼の状態に気づいていない楓は、突然、水を得た魚のように生き生きと語り始める。サクヤはまた少し驚いたが、彼女の話の魅力が理解できない。人間と同じ感覚が、彼ら天上の者には無いのだ。

「あ、そうや。水の匂いもすごい好きなんよ」

無言のままの彼に、楓は我に返り、心配になった。調子に乗って喋り過ぎた、と自省する。

「ゴメン……気に触った? うるさかったね」

――いや、水を好いてくれるのは有難い。だが、その『匂い』というものが、私にはわからない

「そう、なん……?」

水を司る神様なのに、水の良さがわからないなんて信じられなかった。

――天上の者と人間は、基本的に感じ方が違う。視界に姿形が映ったり、音が聞こえたりはするが、匂いや温度、触感までは得られない

「そっか…… 水って触るとすごく気持ちいいし、みずみずしい匂いがちゃんとするんよ? 犬並みの鼻やなって、子供ん時いじられたけど」

――自分の事、ちゃんと話せるじゃないか

「……サクヤさんやから、よ」

そう。彼だから何でも話せるのだ。聞いてほしい事も、好きな事も……祖母のことも。

さあっ、とゆるやかな夜風が吹いた。初めて感じる、切なくも高揚した想いが自分の心に芽生えた事に、楓も気づいた。

急に気まずくなる。隠れたいような、逃げ出したいような、永遠にこの場に居たいような、矛盾した様々な感情がミックスしている。どうしたら良いかわからない。

この微妙な空気を感じ取ったのか、サクヤが改めるように問いかけた。

――……恋する者は、いないのか。年頃だろう?

「なんよ、また急に……」

相変わらず唐突過ぎるサクヤの言葉に、楓は思わず少し顔を赤らめ、俯く。

「……おらへん、けど」

――そうか

「……初恋みたいなのはあったかもしれんけど……あんまり覚えてへんし、そもそも恋とか愛とか……ようわからん」

――そうか

同じ返答しかしない彼の意図が判らず、楓は戸惑い、錯乱してきた。何だかとてもカッコ悪い事を言っているようで恥ずかしい。

確かに気になる人すらいなかった。それは、本当だった。――そう、今までは……

「――せやけど、サクヤさんみたいな……人、ええな、と思う」

話の流れと勢いで白状してしまった。すごく変な表情をしている気がする。暮明だが、彼になら見えてしまうかもしれないと思うと、顔が熱くなった。心の中では省かれていた『みたいな』が、妙にざわついて、ふわふわ浮いている。

一方、予想外の楓の言葉に、サクヤは驚いていた。何となく気になり、聞いてみた答えの威力が、予定外に自身を圧倒させている。自然に生まれた素朴な疑問を、どうにか返した。

――姿形もわからないのに、か?

「声はわかるし……話し方、雰囲気も何となくやけど。……性別?は、男ってことも……年はさすがに判らんけど」

――私の事など、何も知らないだろう

「話してて、ええな思て好きんなったって、よう言うやん。……依存してるだけ、かもしれへんけど…… 文字だけのSNSで知り合って、付き合う子かていはるんよ。そりゃ、ちょっと危ないと思うけど……」

話の流れに呑まれ、とんでもない事を口走ってしまった気がする。急に怖くなり、必死にまくし立てたが、自分でも何を言っているのか分からなくなってきた。

だけど、これだけは、はっきりとわかる。

「――サクヤさんともっと話したい。もっと色々知りたいし、一緒にいたい思てる。そういうんは……あかんの……?」

切実に伝えているうちに、いつの間にか告白しているような状況になってしまった。自覚したのと同時に……とか、あり得ない…… 何でこんな事に……と、楓は自分を呪った。穴があれば地の底まで掘って、許されるならそのまま埋まりたい。

――……だが『人間』ではない。別の種族だ。お前と同じ感覚は持っていない。共感もできない

今更な事実を突き付けられ、ひっぱたかれたようなショックを受ける。そうだった。わかっていたはずだったのに…… いや、だけど……

「人間同士でも解り合えない事……あるよ。自分と違うからって理由で、傷つけ合う事も……酷い虐めかてある……」

少し我に返り、暗いトーンに落ちた。今までの日常で見聞きしている事、現実を思い出す。ネットやテレビから、毎日毎日、当たり前のように流れてくるニュースには、悲しく残酷な情報があふれ返っている。

何でこんなひどい事が起きてしまうかと落ち込み、怒り、憤り、次第にそんな日々に疲れ、周りは麻痺してしまったように見える。友人ともその類いの話題は避けるのが暗黙の了解で、深くは話さない。

辛い気持ちを聞いて欲しくても、面倒がられて引かれてしまう…… 世相の空気に対しても人一倍敏感な楓は、そんなリアルな毎日が、本当に嫌だった。

――私には、心が無い

「心……?」

――そうだな……人間が作った人工知能とやらみたいなものだ。お前の話す事、状況を聞いて『最善』と判断した事を言う。そこに個の思いはない

「……サクヤさん、優しいやん」

――『問題あり』『不利益』と判断し、対策として話した事を、お前がそう捉えただけだ。醜さ、狡さ、愚かさ、欲望…… そんなものが無いのに、心があるとは言わないだろう?

では、今、自分と話している彼は何なのか。かつてない位に、心を揺さぶられているのは何故なのか。楓は混乱した。

恋々

「無くて、いいよ。無い方がいい。傷つくだけや……」

混乱した頭から、普段、見聞きしている嫌な事を思い出しながら、楓は切に訴えた。

――だが、同時に所謂、労り、慈しみ、いとおしむ、という気持ちも無い。人間が求める『愛』とやらも持ち合わせていない。それでも、いいのか?

「……こうして、忠告してくれるんも、最善と判断した、から?」

――そうだ。本来なら人間との接触は禁忌だ

「うちの事考えて、とかじゃなく?」

――ああ

容赦なく返ってくる、無情な言葉。これが水神……神という種族の本質なのだろうか。思わぬ彼の無機質なつめたさを感じ、めげそうになる。だが、何か違うと、心の中に抱いていた違和感があった。彼との会話の中で感じていた、温かなそれを、恐る恐る掬い上げる。

「……ほんなら、何で声かけたん? ずっとほっといても良かったやん……」

――…………!!

「うち一人の願い無視したって、サクヤさんは何も損せぇへんのと、違うん……?」

傍で感じていた凛とした気配が、微かに震えた気がした。返答に詰まる彼の姿が、目に見えるようだ。

「そりゃ……よっぽどうざかったんかもしれんけど…… 心が無いなら、そんな気持ちもないやろ?」

自分の言葉の矛盾、本質を突かれた気がしたサクヤは、完全に言葉を失った。理屈の通らない主張に気づかないまま、彼女に語っていた事に戸惑う。それ以前に、そんな自身が信じられないでいる。

――…………

「サクヤさん……?」

困らせ、傷つけたかもしれないと焦り、罪悪感が楓を襲った。そんなつもりはなかった。ただ、想いが溢れて止まらなくて、自分でもどう扱って良いかわからないまま、ぶつけてしまった。

長い沈黙が続く。ふたりとも、今の状態に耐えられなくなってきていたが、下手に何か言って、壊すのも怖かった。

――……すまないが、応えられない。お前と私は違う種族で、相容れない世界に生きている

わかっていた。そんな言葉を聞きたいんじゃない。違っていても良かった。雰囲気に流されて口にしてしまった気持ち、恋と呼べるのかもわからない、生まれたばかりの拙い想いだけど、精一杯の特別な好意。それをただ伝えたかっただけだった。

が、その事で初めて拒絶されてしまった事がショックだった。頭が真っ白に弾けた後、言わなければ良かったという、激しい後悔が襲う。恥ずかしくてたまらない。このまま消えてしまいたい……

「……わかり、ました。変な事言って、ごめんなさい……」

これ以上何か言ったら、もっと深く傷ついてしまいそうに感じ、俯いたまま頭を軽く下げ、ゆっくりと踵を返し、背を向けて足早に駆け出した。

何より大切にしたかった存在だったのに、どうしてこうなってしまったんだろう…… 訳が解らず、涙がまた溢れ出す。今日は泣いてばかりだ、と慣れた帰り道を走りながら、壊れそうな意識の中、思った。

帰宅した楓は、夕食をとる気にもなれず、ぼんやりとベッドに横になっていた。涙だけは、自然に流れてくる。

彼は人間ではない。別世界に生きている神様だ。だけど、話していたかった。一緒にいたかった。それ以上を望んでいた訳ではなかったが、困らせてしまったのだとは思う。

何故、大切なもの、尊いもの程、長く手に取れなくて、届かない場所に行ってしまうのだろう。少なくとも、楓にとって大切だと思うものは、いつも瞬く間に離れて、消えてしまう。子供の頃に聞いた、桜の愛らしい笑い声も、祖母も、サクヤも……

正直、もう嫌になっていた。自分も消えてしまいたい。全て棄ててしまえたら、どんなに楽だろう……と思う時もあった。生きる意味さえわからない時だって、数え切れない程、何度も、何度も……

暫く泣いた後、さすがに喉の渇きを感じ、とりあえず何か飲もうと、キッチンに向かった。冷蔵庫からミネラルウォーターのボトルを取り出し、カウンターでグラスに注ぐ。水がガラスにコポコポ、と打ち鳴る、涼しげな音がする。

水――彼が司って、携わっているもの。普段、自分は当たり前のように口にして、飲んでいる物……

人間の世界にルールがあるように、神様の世界には神様の生き方やルールがあるのだろう。そんな事にすら気づかず、甘えてしまった……

ふと、視界にフォトフレームが映る。あの、祖母とのツーショットの写真だ。満面の笑顔の二人。この頃の自分は『しあわせ』だったのだと思う。だったら、祖母もしあわせだっただろうと、彼は言ってくれた。

嬉しかった。ずっと苦しかったものを軽くしてくれた。沢山、励ましてくれた――頭の中で何かが弾け、瞬く。

祖母が、たとえ『しあわせ』だと思ってくれてたとしても、それでももっと返したかった。病気が見つかって、すぐに入院してしまった時、幼い自分はショックで一人泣いてばかりだった。今までのお礼すらまともに言えないまま、永遠の別れを迎えたのだ。

また、あの時みたいな事を繰り返して、同じ思いをしたくない。後悔で苦しみたくない。彼はもう口を利いてくれないかもしれないけど、せめて謝って、きちんとお礼を伝えたい――

くじけそうな心に喝を入れるように、楓はグラスの水を、一気に飲み干した。

翌日は土曜日だった。晴れてはいたが、寒暖差の激しかった日暮れ。決戦にでも挑むような思いで、楓は祠に向かった。いつもと違った場所のように見える中、恐る恐る、口を開く。

「……サクヤさん、すみません。私です……」

少し後、辺りが引き締まる気配に包まれ、あの声が響いてきた。

――……もう、来ないかとみていた

話しかけてくれた事に楓は安堵し、同時にきまり悪そうに俯く。

「ぎょうさん励ましてもろたのに…… あんな終わり方はないかな、思て」

――私もきつく言い過ぎた。悪かった

「お礼だけでも、ちゃんと言いたかったんよ」

――以前と……何も、変わらないぞ

「何も得せんでも、動きたくなる時があるんが人間、なんやろ?」

以前、彼女に言った言葉に圧された。なら、自分がした事は何だったのか。あれから、彼も自問自答し続けていたのだ。

「ほんまに……色々、ありがとうございました。おかげで、また頑張ってみようって、思えた」

そんなサクヤの動揺と葛藤には気づかず、改めるように、なるべく毅然とした面持ちで、楓は告げた。そして、伺いを立てる。

――…………

「だから……辛なった時、また来ても……ええかな……? それ以上、はいらんから……」

――花の声は、もう大丈夫なのか

「サクヤさんがおるなら……大丈夫。雨の日は、なるべく避けるし」

不安そうな表情だが、初めて声をかけた時よりも、どこか力強い口調に変わった彼女を、サクヤは感慨深く、そしてどこか切ない想いで見ていた。

――……わかった。構わない

許しを得た事で、楓はようやく安堵し、微笑みを見せた。

↓次話

#創作大賞2023 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?