「アンリ・マティス展:美と色彩の饗宴に浸る旅」Part2

4.周囲の装飾模様が目立つヌード作品

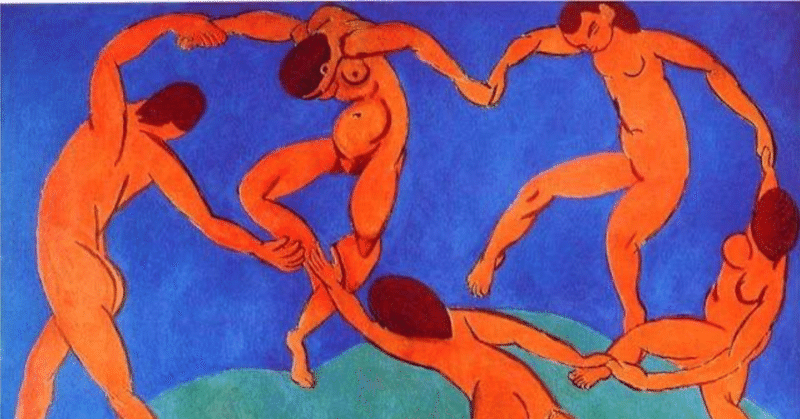

1918(大正7)年に第一次世界大戦が終結すると、戦争に疲れた人々の秩序や安定を求めるようになりました。 美術界でも過激な前衛芸術は、古典絵画を求める「秩序への回帰」と呼ばれる時代を迎えます。 マティスは50代となり、芸術家として円熟期を迎えたマティスもまた、穏やかな風に変化していきました。

そこでマティス が選んだ新たな画題が、アングルやドラクロワといった先達が繰り返し描いてきた「オダリスク」でした。 オダリスクとは、オスマン帝国の王宮で王に仕えた女奴隷のこと。マティスは、かつてルーヴルで模写したり、モロッコ旅行で直接見て回ったオリエント世界 から着想を得て、ニースの穏やかな銀色の光の下でオダリスクに扮する女性のヌードを描こうとしたのです。

マティスは、絵画のための舞台装置 すべて自分自身で作り上げました。 東洋風のモデル用衣装や宝飾品、小物などをパリの馴染みの店やニースの デパートで買い付け、絵の背景の布は 自分で染色して縫い付ける念の入れ方でした。モデルはアトリエ近くにあっ 映画撮影所に出入りしてスカウトし、お気に入りの女性を繰り返し起用して 描きました。

しかし、ヌードを描くためにこれだけこだわって準備しているのに、彼の描いたオダリスクの作品からは、どれもあまりエロティックな雰囲気が感じられません。なぜなら、マティスは裸の女性の官能性を第一に描こうとしていたわけではないからです。それよりも、布地や衝立などを強調して描き反復する模様が生み出す奥行きのない絵画空間をいかに表現するかということに心血を注いでいたのです。

5.線と色の調和

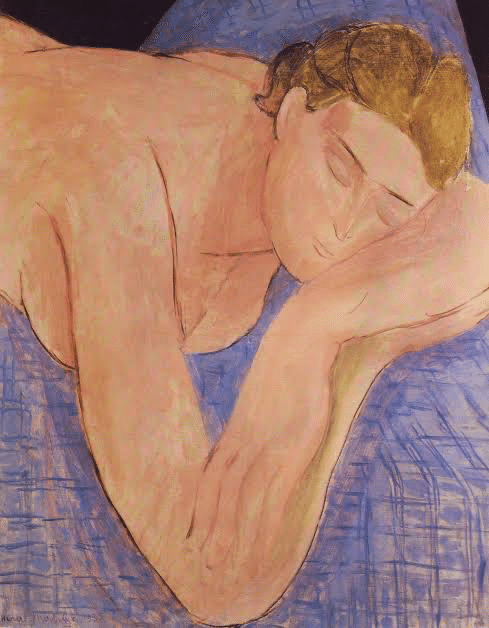

マティスの油彩画は一見すると簡単に描けるようにも見えますが、実は長い時間をかけて仕上げられました。 その傾向は1930年代になると顕著になります。 マティスは、一度作品の構 図を決めると、絵の出来映えに満足す るまで何度も試行錯誤を繰り返しました。

完成した絵が、当初の構想と全く違うものになっていることも珍しくありませんでした。こうした制作過程の 詳細は、住み込みでモデル兼助手としてマティスの片腕となっていたリディ ア・デレクトルスカヤによって、白黒 写真で残されています。《夢》は、写真記録から、少なくとも完成まで半年 以上かけていることが判明しています。

マティスが何度も描き直すようになった背景には、画家が「線と色彩の永遠の葛藤」と語る問題がありました。

晩年のマティスは、熱したデッサンによって、心に浮かぶイメージを自 に表現できるようになっていました。 いったん線が決まっても、色彩を加えていく段階で、さらに良い線を思いついてしまうので、そのやり直しが必要になります。 こうして、絵はなかなか完成に至らなくなるのです。

このジレンマを解決したのが、大病を乗り越えた後に本格的に始めた切り絵でした。鉛筆が紙の上で辿る道は、全く先が見えない" 切り紙絵では、あらかじめ色を塗った紙を切り抜いて形を作っていくので、色彩と線を同時に決めることができたのです。

情熱的な愛や勇気を象徴的に描いた《イカロス》は、切り紙絵の傑作としてよく知られています。 の」と語る問題がありました。

6.エピローグ: アンリ・マティスの芸術への讃歌

マティスの作品は、美と色彩の力強さが心を揺さぶり、内なる感情を呼び起こしてくれました。彼の早期の作品から晩年の躍動的な作品は、マティス芸術の進化と成熟、そして未来への強い希望を表しています。

展覧会を通じて、自由な表現の力と、芸術が私たちにもたらす感情的な共鳴の重要性を再認識しました。マティスの作品は、私たちの内なる世界を揺さぶり、新たな感性を目覚めさせる力を持っているのです。

それはまさに、アンリ・マティスの芸術への讃歌であり、魂の旅でした。

Part1>>>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?