「アンリ・マティス展:美と色彩の饗宴に浸る旅」Part1

皆さんこんにちは!

上野の東京都美術館で2023/4/27〜2023/8/20まで開催されているアンリ・マティス展に行って参りました。

この展覧私の芸術への興味を刺激し、美と色彩の饗宴に浸る旅へと誘ってくれました。

今回は、野獣派と言われる言葉を生み出した、西洋美術のディスラプター、アンリ・マティスの生涯と作品の数々について解説して参ります。

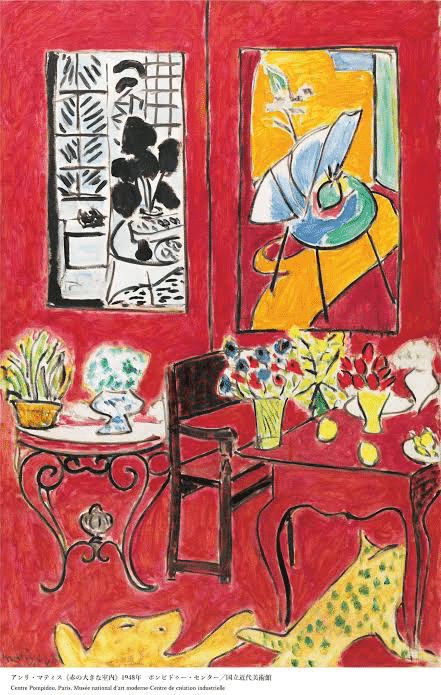

1. 生涯を通して愛したマティスの赤

「色彩の魔術師」と呼ばれたマティスの数多くの作品で印象的に用いられた色が「赤」でした。 初期の室内画で画面全体を鮮やかな「赤」で覆う表現に取り組んで以来、「赤」は様々な作品で決定的な存在感を発揮してきました。

本展でも、燃えるような「赤」で画面 が統一された、晩年の代表作2点が来日しました。油彩画としては画家の集大成的な最終作品となった《赤の大きな室内》、色彩と構図が絶妙なバランスで響き合うシンプルな静物画《マグノリアのある静物》の二つです。

2点とも、花瓶や鉢植え、陶磁器、 絵画など様々なものが太い輪郭線で単純化されて表現されていますが、 主役はカンヴァス全体を覆い尽くす「赤」です。ともに画家のアトリエ内で描か れていますが、現実にはもちろん赤一色で覆われていたわけではありません。

マティスは、見えたものをただ写実的に写しとるのではなく、自身の感覚や感情を頼りに、心で捉えた主題の本質的な特徴をつかむことを重要視していました。 カンヴァスを前に葛藤するうち、どこからともなくマティスの意識に浮かび上がってきたのが、画面全体に広がる「赤」だったというわけです。

一見すると非常に奇抜な絵に感じるかもしれません。ですが、じっと見ていると、花瓶や鉢植えなど画面内に描かれた他の色彩と背景の「赤」が絶妙なバランスで調和していることに気づくでしょう。これこそがマティスのかけた「魔術」なのです。実際、マティスの生涯のライバルだったピカソは、〈マグノリアのある静物〉を見て「マティスは魔術師だ。この色彩はまさし超自然ではないか。」と最大級の賛辞を贈っています。

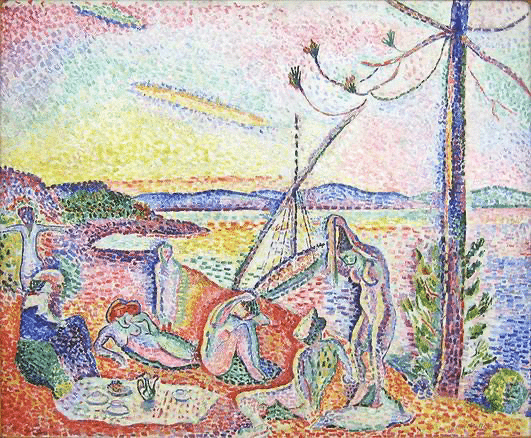

2. 色彩の爆発前夜のマティスの「点描」

「野獣派」と呼ばれ、画壇の風雲児と なったマティスがブレイク前夜に描い た作品が初来日します。それが、楽園 で遊ぶ人々のイメージを強烈な色彩で 描いた《豪奢、静寂、逸楽》です。

マティスの好きなボードレールの詩「旅への誘い」の一節から題名がつけられこの大作は、1904年に、新印象派のリーダーだったポール・シニャッ クとの交流の中で生まれました。 シニャックは、明るい色彩を無数の 「点」で描く新印象派の理論をマティスに情熱的に伝授します。それに応えようと、マティスも果敢に新画法に取り組みました。

南仏サン=トロペの強い光が赤、オレンジ、黄色など暖色の点描でまとめられ、マティスの絵は飛 躍的に明るさを増したのです。 しかし、厳格すぎる点描は肌に合わ なかったのか、画面をよく見ると点の 大きさが不揃いで、雲や人間の輪郭な ど、一部に線描も残っています。

結局、 マティスは、サン=トロペで得た強烈 な色彩をもっと自由な筆触で描いてい くことになります。 「野獣」が檻から放たれるのはもうすぐでした。

3. 幾何学と抽象に接近したマティス

マティスはたびたび大きく画風を変更しています。とりわけ大きな変化と なったのが、 キュビスムに急接近した 第一次世界大戦開始後の数年間でした。 キュビスムとは、描く対象を様々な角度から捉えて幾何学形で描くものの 「形」をめぐる新たな美術表現のことです。

1910年代に入ると、ピカソ を筆頭とするキュビスムの画家たちが 美術界を席巻していきます。 ブラック やドランなど、かつての仲間たちもキ ユビスムへと傾倒する中で、キュビス ムから距離を置くマティスは画壇の中で孤立を深めていきます。

しかし、1914(大正3)年夏に第 一次世界大戦が勃発すると、状況は一変します。 老若男女問わず戦時体制に置かれた力下で、マティスの二人 の息子や友人の画家たちも次々と戦場に送られました。 パリ近郊も戦場となり、もはやキュビスムか、そうでないか、という美術論争は些末な問題となります。

持病のため予備役となったマティ スは、銃後の家族を守り、前線の友人を見舞う以外には何もできず、己の無力さや戦争への不安をカンヴァスにぶつけるしかありませんでした。こうした戦時中の心理状態が、マティスの画風を大きく変えました。 色彩は抑制され、形は幾何学形に単純化されていきました。

マティスの娘マルグリットをモデルに描いた肖像画《白とバラ色の頭部》を観てみましょう。 本作は、マティスの感性と キュビスムが融合した記念碑的な肖像画として知られています。

最初は写実的に描き始めたものの、マティスは「この絵は、違うところに連れて行ってくれと私に言っている。 我慢できるかな?」と娘の同意を得ると、三角定規物差しを使って大胆に描き直していきました。 すると、まるでロボットのような幾何学形の顔をした肖像画と劇的に変貌を遂げたのです。中央の黒い縦縞のスリットも謎めいています。こうした着想は、いつも突然のひらめきとしてやってきたのです。

Part2に続く>>>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?