「デザインで問題解決をする」とはどういう意味ですか?

という質問をquoraでもらいましたので再編集して掲載します。

(DXDキャンプ運営のなかもりです。)

「デザインで問題解決をする」というとき、「問題自体を再定義する」というプロセスが含まれています。

例をあげると、

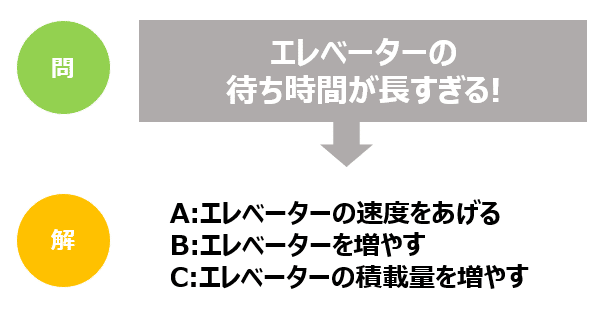

問題として、「エレベーターの待ち時間が長すぎる」という問題があるとき、普通に考えると、

「A:エレベーターの速度をあげる」あるいは、「B:エレベーターを増やす」「C:エレベーターの積載量を増やす」という解決方法が出てきます。

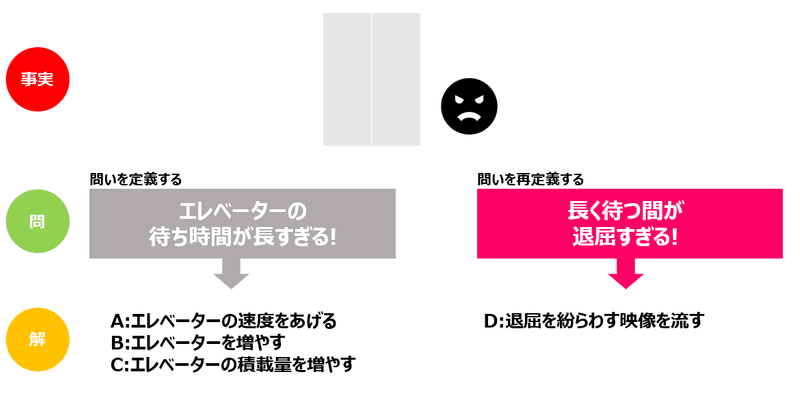

ここに「デザインで問題解決をする」場合には、そもそもいまある問題を「長く待つ間が退屈すぎる」などのように、捉え直します。

もう少し分解すると、「待ち時間が長い」という問いの前に、エレベーターの前でイライラしているという事実があることが考えられます。この”イライラ”を解消することに焦点をあてると、「退屈すぎる」からということも解くべき問いのひとつだと認識できます。

このように、「問い」自体を定義しなおすと、自然とそれに対する解決方法も変わってきます。

たとえば「D:退屈を紛らわす映像を流す」などのアイデアがでてくるのです。

解決方法としては、A~Dのどれでも正解になりうるのですが、もっと問題を俯瞰してみると、エネルギー消費量や運営コスト、さらには、使っている人たちの気分など、総合的な指標で検討した際に、Dの方がより素敵な解決方法になっている場合があります。

つまり、課題を捉え直し、新しいアイデアを出し、かたちを設計し、複雑に絡み合ったさまざまな問題をよりよいやりかたで解決する方法を作り出すこと。

これが「デザインで問題解決をする」ということの意味です。

デザインというと、インターフェースの配置や見た目と知った、スタイリングの部分に注目がいきがちですが、このように「何のために何をするのか」を考えることはデザインのとても重要なポイントになっています。

さらに私見として追記すると、この問いの作り方には、デザインのマインドが隠されています。

それは「人間中心」であるということです。エレベーターでの待ち時間をなくしたいというのは、ある意味、効率主義で機械的な考え方だといえます。しかし、「退屈すぎる」というのは、人間の自然な(?)感じ取り方にまで戻ってこのときの「イヤなこと(ペインポイント)」を捉えなおしています。

デザインは、人間を失敗しない(あるいは失敗してはいけない)機械のようにはとらえません。人間のダメさ加減やいい加減さに愛情をもって目を向けることが、デザイン的な態度なんじゃないかと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?