クリエイターとして一皮剥けるなら、「創造」よりも大切にしたい「想像」力

日々の仕事を進めるなかで多くのファイルをやりとりしますが、受け取った側は次のように不便を感じているかもしれません。

PDFのテキストがアウトライン化されていてテキストをコピーできない。

そのため、チェックバック作業がやりにくいZIPされたPDFが届くけれど、パスワードを入れたり、解凍作業が面倒。さほどファイル容量が変わらないのに…

大量の「logo.ai」「請求書.pdf」というファイルであふれ、ファイル名の変更が面倒。開かないと内容を確認できない

「デザインもすごいけど、細やかな配慮もさすが!」と思ってもらえることは“選ばれる理由”のひとつになるでしょう。

この記事は、PDFの扱いやファイル名の付け方にフォーカスして、気を留めておくとよさそうなポイントを紹介します。

この記事は、アドビのPR企画「僕と私の確定申告」の参加記事です。

この記事には確定申告の話題はありませんが、Acrobatの使いこなしのヒントになれば幸いです。

なお、「僕と私の確定申告」企画では、ほかのライター・クリエイターさんが役立つ記事を書かれていますので、ぜひご一読ください!

PDFのやりとりで覚えておくべき4つのポイント

1. 配布用のPDFはテキストをアウトライン化しない

印刷入稿を前提とした場合、テキストをアウトライン化することをルールにしている現場が多いでしょう。

しかし、次の場合にはテキストをアウトライン化するのは御法度です。

ウェブサイトで配布する

チェックバックのために送付する

テキストをアウトライン化してしまうと、以下のような現象が起き、PDFを受け取った側の利便性が著しく下がります。

検索できない

目次や索引、相互参照などのリンクができない

コメント(校正指示)を設定しにくい

PDF入稿を行うならアウトライン化する必要はありません。

2. PDFはZIP圧縮しない

PDFはそれ自体が圧縮された形式です。そのため、ZIP圧縮してもファイルサイズは大差なく、受け手側で解凍する手間が増えるだけです。

もしPDFのファイルサイズを圧縮したいのであれば、Acrobatの機能を使ってPDFを軽くしましょう。アドビ公式のオンラインサービスもオススメです!

ちなみに、容量と画質とは「トレードオフ」の関係。ファイル容量の軽量化を優先しすぎると、ビットマップ画像がガビガビの荒い見た目になります。

3.全ページ数やファイル容量の情報を相手に伝える

複数ページにわたるPDFを送っても1ページ⽬しか⾒てもらえないことがあり

ます。「全部で何ページありますよ!」と補足しておけば見落とされることが減ります。

また、重いPDFの場合には「50MBある」のように先回りして伝えると、低速のネット回線を使っている相手などには喜ばれます。

ファイル転送サービスの是非

「メール添付は相手の負担につながるので、クラウドサービスでURLだけ送る」のもよいのですが、ダウンロードそのものが⼿間ですし、別送のパスワードを入力するのも⾯倒です。

さらに、「ダウンロードしようと思ったら期限切れ」という事態も⽣じますので、これについては⼀⻑⼀短ですね…

4.公開用のPDFは「見開き」にしない

InDesignから校正用のPDFを書き出すとき、「見開き」にすることが多いのですが、公開用のPDFでは「見開き」は避けるのがよいでしょう。

ページ番号とPDFのページ番号が合わない

iPad/iPhoneなどで見ると、とても小さくなってしまう

「見開き」で書き出すと、2ページ分が、PDFでは1ページの扱いになってしまいます。

5.【レビュー⽤に共有機能】を使い、プレビュー用のURLだけを伝える

IllustratorやPhotoshopの最新版には[レビュー用に共有]機能という機能が追加されています。

発行したURLをクライアントに伝えれば、ブラウザー上で内容の確認や校正指示の記入が可能。つまり、「そもそもファイルを使わずにレビューを受ける」ことが可能です。

Illustratorデータでなく、PDFやJPEGなどに変換してから送る手間が生じます。

[レビュー用に共有]を使うと、ひと手間省けます。

ここまで、PDFのやりとりで覚えておくべき4つのポイントを取り上げました。

PDFはどんな職種の方も扱うファイル形式。

PDFファイルの扱いの巧さで、クリエイターとしてのセンスが問われます。

ぜひ、ホスピタリティにあふれた扱いを心がけましょう!

ここからは、PDFを含めたあらゆるファイルを、誰かと共有する際に注意したいポイントを紹介します。

ファイル名を付けるときに配慮したい4つのポイント

1. OSで禁止されている記号があることを意識する

MacとWindows間でファイルをやりとりする際、ファイル名に相手のOSで禁⽌されている⽂字列を使うことはトラブルの元。特に避けたいのは次の記号です。

「 : 」コロン

「 / 」スラッシュ

「 ¥ 」円記号

トラブルを未然に防ぐため、記号はハイフンとアンダースコアだけにしておくのが無難です。

2. ひらがなやカタカナの濁点は避ける

MacとWindows間でファイルをやりとりする際、「バ」のように濁点のある文字が「ハ」と「゙」に分かれてしまうことがあります。これによってInDesignのリンクファイルでリンク切れが生じます。

そのような意味でも、ファイル名には英数字のみを使うのが望ましいです。

3. スペルミスに注意する

ロゴやブランディングに関してのデザインを依頼すると、デザイナーから次のようなスペルでファイルが送られてくることがあります。

それぞれ次のスペルが正しいです。

「中⾝(=デザイン)がすべて」ともいえますが、人によっては「このデザイナー、デザインは大丈夫かしら?」と信頼性に疑問を持つでしょう。

面と向かって指摘されることが少なく気づきにくいので、注意したいものです。

4. 受け取った相手が【開かなくてもわかる】ファイル名にする

今回ご紹介するノウハウの中で、最も多くのクリエイターに伝えたいノウハウ。それこそが、受け取った相⼿が【開かなくてもわかる】ファイル名にすることです。

たとえば制作したロゴのデザインを送る場合、ファイル名を「logo.ai」にして送ってしまいがちです。

「正しさ」という意味では何も間違っていません。

しかし、「logo.ai」では、会社のロゴなのか、製品のロゴなのかわかりませんし、また、完成版なのか、ドラフトなのか修正版なのかもわかりません。

一方、請求書をPDFで送る場合、「請求書.pdf」や「クライアント名.pdf」で送ってしまっていませんか?

請求書を受け取った人の元には、多くの「請求書.pdf」、「(自分の社名).pdf」が集まってしまいます。

「誰からの請求か、どの案件か」など、ファイル名の変更の手間が発生します。

開かないと中身がわかりません。

次のようなファイル名にすれば、開くまでもなく中身がわかりますし、また、受け取った側もリネーム処理が不要です。

請求書-案件名-送信者-日付.pdf

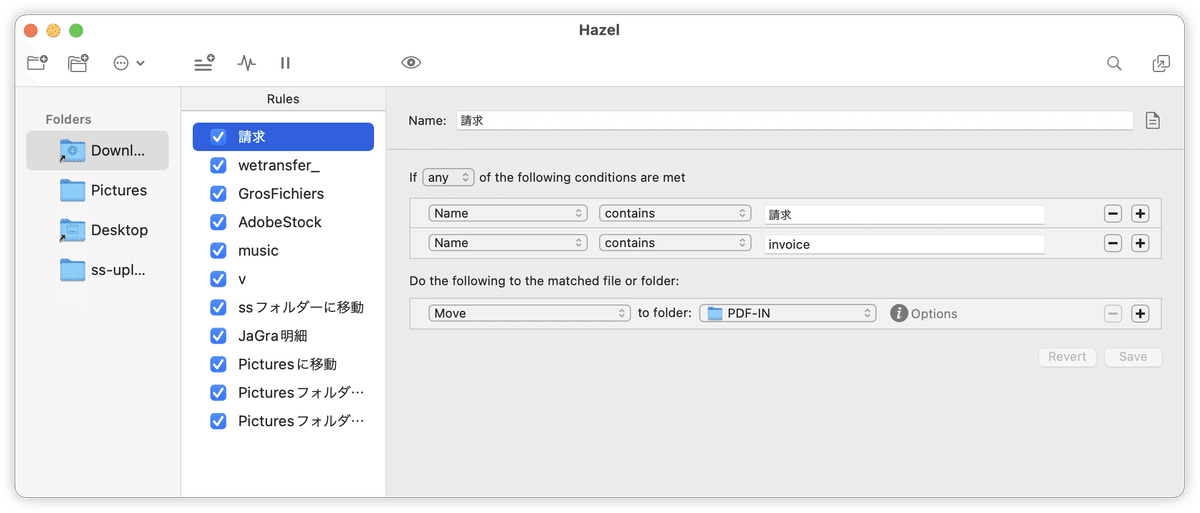

また、一定の規則に沿ってファイル名を設定すると「フォルダアクション」を使ってファイル管理を半自動化することにつながります。

※「フォルダアクション」とは、フォルダの中にファイルが追加されると、そのファイルに対して何らかのアクションを実⾏するスクリプトを設定できる機能です。

ファイル名は、ドライブ内で一意にする

少し極論ですが「パソコン内で同じファイル名のファイルが存在しないようにする」という考え方があります。これを「一意」(いちい、英語ではunique)といいます。

リンクファイルとして参照する場合、同じファイル名で別のファイルにすり替わってしまうリスクを避けることができる

案件名や日付、バージョンなどをファイル名に付加しておくことで、所定の保存場所から意図せず移動してしまった場合でも、ファイルを開かずに内容の想像がつく

「Client's customer」が喜ぶデザインを

本コラムで取り上げたことは「こういうときは、こうした方が助かるな〜」と実体験から出てきたものばかりです。

実際に困った…

逆の立場に立ったら 途方に暮れた…

クリエイティブ(=デザイン制作物)とは、色や形・レイアウトだけの問題ではなく、届けたい相手に刺さるように考え抜いた結果であり、伝えたいメッセージの転送装置です。

言い換えれば、発注者であるお客様はもちろん、その先に存在する人々(英語では「Client's customer」)が喜んでくれてこそ、デザインという行為が価値あるものになります。

しかし、仕事を進める上では「Client's customer」と直接関わらないため、価値観や生活スタイルなどを想像して、“憑依”する能力が重要になってきます。

何かを生み出すことで「クリエイター」と呼ぶわけですが、そのコアなスキルは制作物を“創造”することより、「Client's customer」の気持ちを動かし、行動を変えるための“想像”にあると自分は考えています。

言い換えれば、「究極のクリエイティブとは、Client's customerに憑依するスキル」でしょう。

まとめ(チェックリスト)

「このデザイナー、いいもの作るのに、こういうところ気が利かないんだよね〜…」から「このデザイナー、できるな!!」になるためのヒントをお伝えしました。「なるほど!!」と思うポイントがあれば、今日から取り入れて習慣化しましょう!

PDFのやりとりで覚えておくべきポイント

配布用のPDFはテキストをアウトライン化しない、“見開き”にしない

PDFはZIP圧縮しない

全ページ数やファイル容量の情報を相手に伝える

そもそもファイルを送らずにURLを送ってチェックバックできる仕組み(レビュー用に共有)も検討したい

ファイル名を付けるときに配慮したい4つのポイント

OSで禁止されている記号があることを意識する

ひらがなやカタカナの濁点は避ける

スペルミスに注意する

受け取った相手が【開かなくてもわかる】ファイル名にする

「Adobe Acrobat オンラインツール」をさっと使う

記事内では、PDFを圧縮できるオンラインツールを取り上げました。

正式なアドレスは「https://www.adobe.com/acrobat/online/compress-pdf.html」なのですが、ブラウザーのアドレスバーに「compresspdf.new」と入れれば自動転送されます。

同様に、次のように入力することで、それぞれの「Adobe Acrobat オンラインツール」にアクセスできます。

http://PDF.new → PDF変換

http://Sign.new → フォームの入力と署名

http://JPGtoPDF.new → JPGをPDFに変換

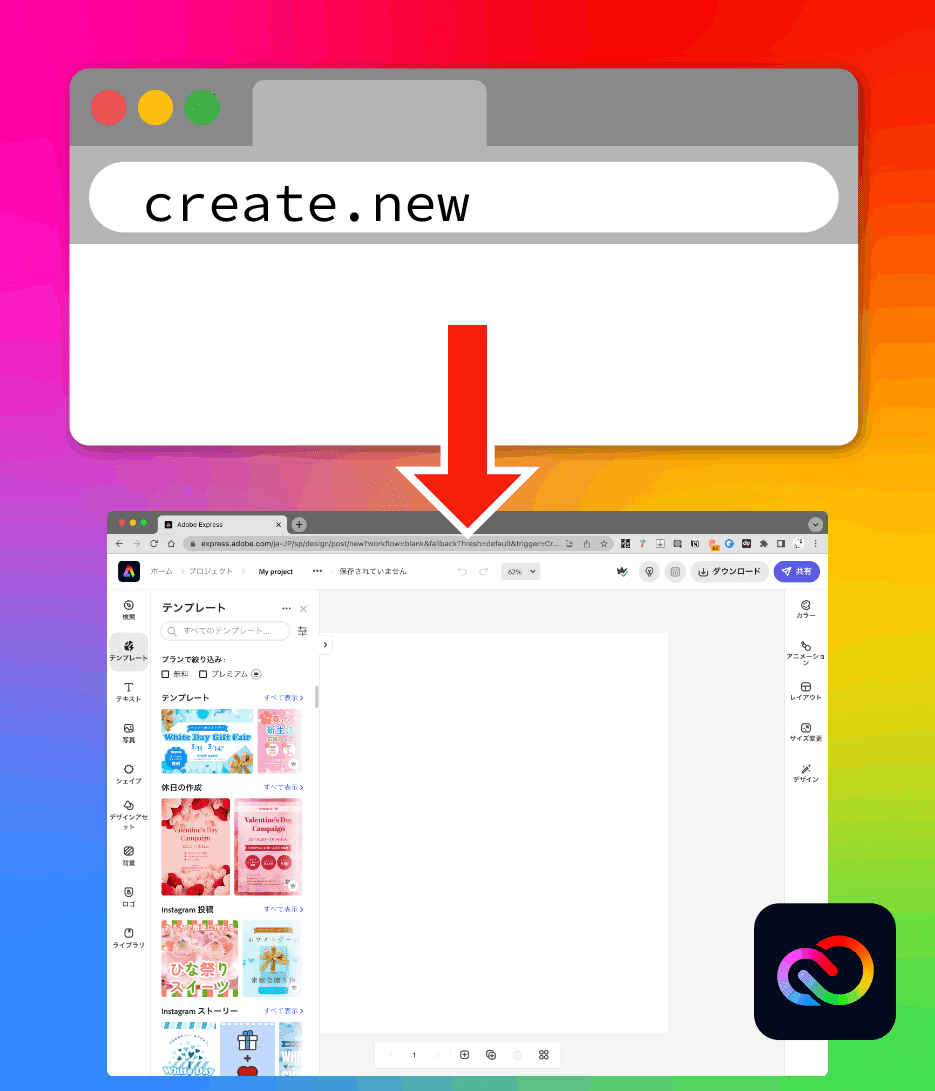

Adobe Expressの編集画面を開くには

一方、「create.new」と入れるとAdobe Expressの編集画面が開きます。

このように「.new」ドメインは、アドビ以外にもオンラインツールを開くショートカットになっていますので、おもしろそう!と思われた方は調べてみてください! 意外なツールが「.new」に対応しています。

「Adobe Acrobat オンラインツール」ってこんなにあるの?

「僕と私の確定申告」のページ下部を見て気づいたのですが、「Adobe Acrobat オンラインツール」むちゃくちゃ増えています。

「acrobat.new」でアクセスすると、Acrobat関連のポータルに誘導されます。

追記(PDFやファイル名関連)

記事公開後にTwitterでいただいたコメントなどから追記します。

ファイルの「最終版」問題

「最終版」と付けてから旅がはじまるんですよね…

何の文書か、その資料のバージョンがわかるようなファイル名はめちゃ嬉しい🥳ちなみに最終版って書くのは絶対やめてほしい… https://t.co/ysZ6Mlr2WW

— Y (@Y27128578Y) March 2, 2023

「NAMING MUG PSD」で検索すると、このようなマグカップが出てきます。

ファイル名の最終問題は世界共有みたいですね…

リンクファイルのファイル名にも配慮したい

前日の「濁点」問題は、Mac/WindowsでInDesignを使う場合に起きる問題。コメントいただいたように「1.jpg」のようなファイル名も事故の元ですね…

表に見えるファイル名だけじゃなくて、リンク画像なんかもちゃんとしたファイル名つけて欲しい。単に「1.jpg」とかなってるとパッケージしたとき同じファイル名があったらバッティングする可能性があるので。 https://t.co/vIr32q6fTc

— masas circle (京都在住DTPデザイナー) (@masas_circle) March 2, 2023

自分の場合、主に書籍制作時に大量のスクリーンショットを撮りますが、2015年にファイル名を自分で付けることをやめました。

フォルダー監視のユーティリティ(Hazel)とリネームのユーティリティ(ABFR)でファイル名に「-YYYYMMDD_HHMMSS」を付けることで、一意になるように設定しています。

タイムスタンプは8桁?6桁?

ファイル名にタイムスタンプを付ける場合、8桁/6桁の流儀があります。

8桁派「-20230303」

6桁派:「-230303」

私は断然8桁派。

今のところ「令和5年」ですので問題ないといえばないですが、あと20年後、「-250303」だと、「2025年なのか、令和25年なのか」紛らわしいです。

2023年を「'23年」とするならまだしも、「23年」と書くのは乱暴過ぎます。2文字略しても意味がないので「2023年」がよいでしょう。

同様に、時刻も24時間表記が望ましいと考えています。

“負の遺産”

自分の観測範囲ではベテランの方ほど、ファイル名に無頓着な方が多い様子…

「絶対、ドライブのどこかにあるハズ…」なのに探せず、また作り直して夜なべしたり… 何を隠そう、自分にも思い当たる節があり、あるときから悔い改めたんです。

送る用のファイル名をつけて送ったあとに自分用にファイル名を書き換えるくらいには気を遣ってるしよく悩むけど、命名ルールは色んな人の付け方見ながらずっと悩み続けてる気がする…。統一ルール全く持ってない人もいるからびっくりする。先輩のカオスな引継ぎデータを負の遺産フォルダって呼んでた。 https://t.co/gvRJhtwLjP

— ふーみんふみふみ@YAYL (@CustardPrince) March 2, 2023

命名ルールは色んな人の付け方見ながらずっと悩み続けてる気がする…

そうなんですよね…

ハイフンかアンダースコアでも論争になりますし。

ダブルクリックした時に「ひとかたまり」として認識されるのはキャメルケースかスネークケースなので、個人的にハイフン繋ぎはあまり使いません。特にコーディング時はclassやidを高速でコピペしたいので(最近やらないけど)。

— 女屋貴幸 Digital Marketing Strategist / Designer (@TakayukiOnaya) May 28, 2021

ただ、日付はGoogle日本語入力を使っている関係上YYYY-MM-DDになります。 https://t.co/Lj9kxdttAO

フォルダアクションってどうやるの?

自分の場合、Hazelというユーティリティを使っています。

フォルダアクションはmacOSの標準機能として用意されていますが、設定が面倒なんです(慣れの問題かもしれません)。

「ぼくの考えた理想のファイル名」と、送り先が求めるファイル名の命名ルールが異なる場合、どうすればいいか?

送信直前に、そのファイルを複製し、送り先が求めるファイル名の命名ルールでリネームするのがよいと思います。自分ならそうします。

「言っていることはわかるけど、急いでいるとき、ファイル名に気を配るのは面倒…」

確かに!

自分の場合(Mac)、⌘+Dでバージョン番号がインクリメント(=増える)されるようにKeyboard Maestroでマクロを組んでいます。

macOSユーザー+Keyboard Maestro使いの方は検討してみてください!

「v.5.1」のようにサブのバージョンを付けたり、「-20220520」のように8桁の数字を付けることにも対応しています。

追記(ファイル名以外)

本題からはずれますが、“心配り”という点で検討したいことを挙げておきます。紙・ウェブにかかわらず、コンテンツ制作にも不可欠な考え方です。

メールのタイトル、送信者名にも配慮したい

「請求書」のファイル名と同様ですね!

メールのタイトルも然り。わたしのメールボックスに日々大量に届く「ホームページ更新のお願い」というメール……どの案件なのか書いてくれ! https://t.co/Z75eMYNXuc

— はな! (@maki87) March 2, 2023

私のところには、とある大学の「教務課」からメールが届きます。

送信側にとって「どこの大学か」は自明の理ですが、受け取る方は「教務課」ではわかりません…

複数の学校でお仕事されている方は、さぞかしお困りのことでしょう。

メールといえば「署名」。

自動で差し込みされるわけですので、郵便番号を含めて必要な情報を書いておくとよいと考えます。

受け取った相手がすぐに確認できるようにURLを添える

Google スプレッドシートやウェブサイトを「更新しましたよ!」と知らせるとき、URLを添えておけば受け取った相手はすぐに確認できます。

URLが付いていないと、やりとりの履歴を遡らなければなりません。

【Google Chromeなら】

右クリックして「選択箇所へのリンクをコピー」を選択すると、その箇所へのリンクを生成できます。

【Google スプレッドシートなら】

Google スプレッドシートなら「このセルへのリンクを取得」から拾ったURLを送れば、複数シートあっても、広大なシートでも、見て欲しいところにすぐにたどり着けます。

そもそも共有設定がオンになっているかの確認も必要ですね…

《Google スプレッドシートのリンク比較》

— 鷹野 雅弘 Masahiro Takano (@swwwitch) March 7, 2023

① 共有ダイアログボックスで[リンクをコピー]

→ ドキュメントへのリンク(シートの指定なし)

② アドレスバーからURLをコピー

→ 開いているシートへのリンク

③ 右クリックメニューの[このセルへのリンクを取得]

→ 指定したセルへのリンク pic.twitter.com/XvzjALmEoJ

相対日付には絶対日付を添える

「今日」や「今年」という書き方は(ブログ記事など)後から見返すとき、いつのことかわからなくて困ることがあります。

今日(1月5日)

今年(2023年)

と書いておけばいいですし、さらにいうと曜日を入れておくと親切です。

今日(1月5日[木])

読みがなを付けましょう!

名刺を渡したとき、1人でも読み方を間違える人がいるなら、極力、読みがなをつけましょう。変則的な読みであれば常に。

振込先の「支店名」も同様。馴染みのない土地の名前は読めないことが多いです。

「ぜひ、●●町にいらしてください!」という観光サイトで、“そもそも何県かわからない”という図式と似ています。

Google マップだけで安心しないで!

多くのウェブサイトは「テキストの住所とGoogle マップ」だけで完結しています。

Google マップは、ざっくりと周辺にたどり着くには便利だけど、近くに行ったらわからない。たまに間違っている。

地図を読めない人がいる

「送り先」には郵便番号、名前、電話番号をセットで

次のような場面に立つと、すべての情報が必要であることに気づきます。

送る立場

「送っておいて」と依頼される立場

配送の方

いろいろな場面でまとまっているとトラブルフリーです。

「送り先を教えて」とお願いすると、住所だけ教えてくれる方がいるのですが、次のセットで伝ると何かとスムーズです〜

— 鷹野 雅弘 Masahiro Takano (@swwwitch) February 10, 2023

・郵便番号:仕分けや登録時に助かる

・住所:(都道府県から書く)

・お名前:まとめてコピペできる

(※法人か個人か明確に)

・電話番号:トラブル時に配送の人が助かる

「やりとりしているから名前はわかるじゃん」と思うけど、

— 鷹野 雅弘 Masahiro Takano (@swwwitch) February 10, 2023

・実はフルネールを知らない

・コピー&ペーストが面倒い

また「この人に、あれをお送りしておいて」って伝えるとき、セットになっていると、むっちゃラクなんです。

余談ですが…

タクシーの空車の表示板のカラーも利用者目線に立っていないと思います。

ここから先は

DTP Transit 定期購読マガジン

マガジン限定記事やサンプルファイルをダウンロードできます。

定期マガジンを購読されるとサンプルファイルをダウンロードいただけます。 https://note.com/dtp_tranist/m/mebd7eab21ea5