加害の歴史に接続する物語ーミニ読書感想「地図と拳」(小川哲さん)

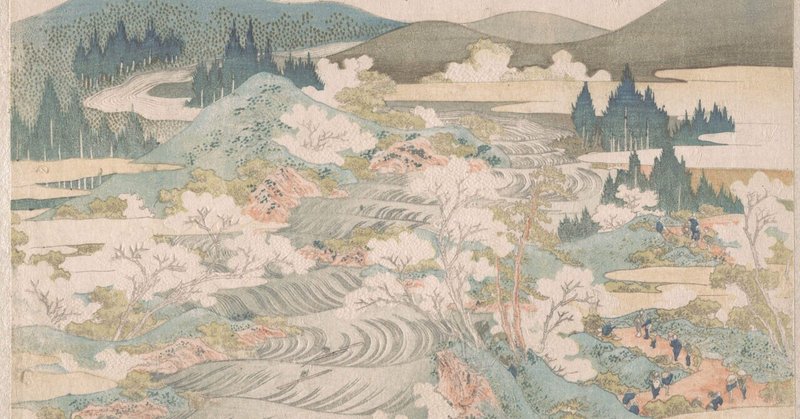

小川哲さんの最新小説「地図と拳」(集英社)を読み終えた。傑作だった。いや、大傑作だった。2022年は「地図と拳」が出版された年として記憶されるのではないか。満州を舞台に、日露戦争前夜の1899年から第二次対戦後の1955年までの半世紀を描く長編。「次の大戦」の不穏な足音が聞こえる2022年に、本書は生まれるべくして生まれた。

本書は小説を超えて、叙事詩だ。数々の登場人物が現れるが、その誰もがはっきりと輪郭を持つ強力なキャラクター。600ページ超の「鈍器本」なのに、冗長にならない。吟遊詩人が紡ぐ歌のように、時にリリカルに、時にビビッドに言葉が編まれる。「読ませる」とはこのことだ。

小川さんは「ゲームの王国」でカンボジア内戦にフィクションを織り交ぜた「歴史改変SF」を既に成功させている。本書もまた、満州という実在の土地の歴史を取り上げ、同じ手法で挑んでいる。しかしその練度は、圧倒的に高められている。

根幹となる「加害の歴史」は全く歪められていない。名もない中国の人々が辿り着いた土地に、最初はソ連が、そして日露戦争に勝利した日本軍が押し寄せる。満洲の本質を「奪われた場所」と捉え、その加害性を直視している。

そこに小川流のフィクションが散りばめられ、物語が躍動する。

たとえば、孫悟空という男が出てくる。西遊記を彷彿とさせる、超人的な能力に開眼した男だ。生々しい歴史物語に、規格外の「嘘」が加わる。それは歴史を歪めるのではなく、際立たせる方向に作用する。

叙事詩と書いた通り、本書は群像劇の形をとる。通読すれば、主人公は誰であったか(この人を主人公だと考えれば良いんだなというのが)見えてくるが、半世紀の時間の中である登場人物は戦死し、ある者は病に倒れ、ある者は説明もなく消えていく。満州という土地が命を飲み込む。実はこの満州という土地こそが主人公にも思えてくる。

考察するべき点も多い。たとえば、本書では「土」が重要なモチーフになっている。これは「ゲームの王国」で、土を食べる男が出てきたのと重なる。あるいは「ゲームの王国」では「光があれば影がある」というイメージが冒頭で描かれるが、本書では「闇に対して光とは何か」が問われる。

物語に呑まれ、一喜一憂し、だけど私たちは、紛れもない歴史事実に向き合うことになる。日露戦争の戦果を手放したくないがために、満州にこだわった日本。孤立化の道を選び、満洲国として独立させた経緯。その後、無謀な戦線拡大の中で放棄され、最終的に荒廃した都市の姿。

この物語はあくまで物語だが、接続する先は歴史なのだ。それも悲惨で、血塗られ、今なおわたしたちが、顧みなくてはならない歴史だ。

万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。