わたしは本はよいものであると信じるー読書感想「子どもと本」(松岡享子さん)

「わたしたちは、本はよいものであると信じる人々の集団に属しています。わたしたちの任務は、できるだけ多くの人をこの集団に招き入れることです」(p40)。「東京子ども図書館」の創設に尽力した筆者・松岡享子さんが、米国で働いた公共図書館の館長から授けられた言葉だそうです。本書「子どもと本」を読んだ後、何度も何度もこの言葉を噛みしめている。わたしもまた、本はよいものであると信じる一人。そしてできるだけ多くの人を、子どもを、同じく本はよいものと信じるところへ招きたい。本書は多くの本読みが持つであろう本への「愛」を、これでもかと代弁してくれている。勇気づけられ、もっともっと、本を好きになれる本です。(岩波新書、2015年2月20日初版。21年「生きのびるための岩波新書」収録)

広大な内面世界へ

松岡享子さんについて、本書を読むまで存じ上げなかった。1935年生まれで、創設まもない慶應大図書館学科を卒業後、米国ウエスタン・ミシガン大学大学院で児童図書館学を専攻。米国内の公立図書館で実際に働き、そこでの学びを日本に持ち込んでくれた、いわば児童図書館の草分けだ。

松岡さんの語り口は優しい。そして何より、本への愛情、子どもへの慈しみがあふれている。

本書はその松岡さんが「図書館の意味」や「子どもに本の魅力を伝えるには」を余すことなく語ってくれているわけだけれど、それは結局は「本」というものが持つ本質的な魅力につながっていく。わたしたち本読みがなんとなく感じていて、だけど明確には言葉にしていなかった何かに、形を与えてくれる。

中でも印象深く、閉塞的な「今」にこそ響いたのが、本による「内なる世界の創造」だ。松岡さんは、子どもが昔話に接する意味として、内なる世界の重要性についてはっきりと指摘している。

くりかえしお話を聞いて、空想することに”習熟”した子どもは、自分でも空想の糸をつかむようになり、自分の中に空想の世界をつくりあげることができるようになります。現実とは別に、自分だけの内なる世界をもつことが、今を生きる上でどんなに大切か。昨今の子どもたちのいじめによる自殺のニュースなどに接すると、もしかすると、今の子どもたちには、あまりにも限られ、閉じられた空間しか見えていないのではないかと心配になります。空想の世界は、そこに逃げ込み、休息し、新しい戦い方に備えて力を蓄える場であり、現実にない、もっと広い世界への窓を開いて見せてくれる場なのですから。(p147-148)

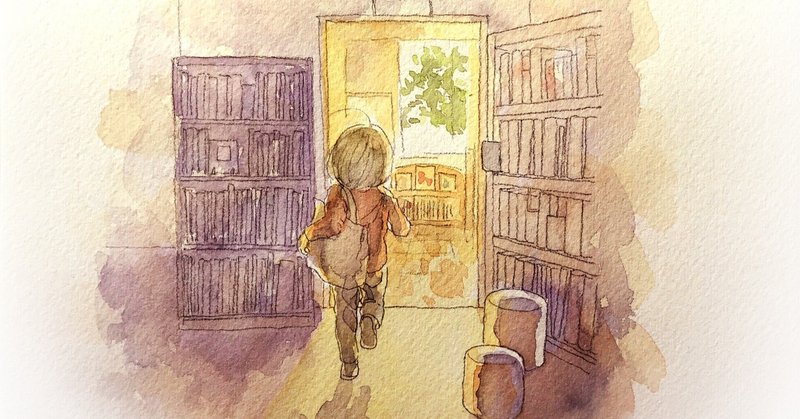

そうだ、そうだったと頷いた。わたしたちはなぜ本を読むのか?それは、本という扉を通ってたどり着く世界がとにかく広大だからじゃないか。

内なる世界というと、閉じられたイメージにもつながる。だけど実際は、内面世界は現実世界よりも広い。特に本の世界とリンクした空想世界は、松岡さんの言うようにいくらでも逃げ回れ、深く深く呼吸をできる場所だ。

子どもたちは昔よりも自由で、さまざまな情報にアクセスできるようでいて、実は現実に「閉じ込められているのではないか」という指摘は核心をついている。そして、閉じ込められているのは子どもたちだけだろうかという疑問にも、わたしたちは直面せざるを得ない。だからこそ、子どもにも大人にも本は必要なんだ。

広大な内面世界は、図書館の似姿でもある。図書館にある本はとても読みきれない。その「読みきれなさ」がある種の希望になっている。この世界には、まだ知らない本がある。まだ知らない世界が、生き方がある。もしも身近に図書館がないとしても、わたしたちは心の中に図書館を持つことができるということだ。

アウトプットより大切な熟成

ではどうやって内面世界を作り上げるのか?と問うときにも、松岡さんの言葉は補助線になる。キーワードとして挙がるのが「熟成」だ。

松岡さんは、子どもが本を読んだ後に「読みっぱなし」にしてほしいとアドバイスする。本の中に出てくる言葉を家族の合言葉にして遊んだり、主人公になりきって「まねっこ」するのはOK。でも、感想文を書かせるようなことは、家庭では無理にしないでくださいねと釘を刺す。その代わりに熟成を待つのだ、と。

(中略)あとは、子どものこころのなかで、そのときどきに子どもが必要としていることにしたがって、読んだものが発酵し、熟成するのを待つのみです。(中略)

行動する遊びでなくても、本のなかの出来事や、主人公の身の上に思いをはせて、いろんな空想をしてすごすことも大切です。わたしが主人公ならこうする、ぼくならこうすると、さまざまに想像するのも読後のたのしみです。本を読んだあとの、こうした遊びと空想は、読んだ本が子どもの血肉になっていくためには欠かせない、とわたしは考えています。(p94-95)

SNS上を中心に「アウトプットが大事」という訴えに出くわす。インプットよりアウトプットが大切だ、と。でも、アウトプットを急ぐことで熟成の機会は失われてしまうのではないだろうか。

新芽で摘んだものが美味しいこともあるだろう。でも果実というものはどうしても、ある程度の時間が必要だ。そしてわたしたち人間が植物だとすれば、生きることは果実をつけることに限らず、根を張り、幹を太くし、広く高く葉を伸ばすことが含まれている。熟成を大事にしないことは、自らを軽んじることにつながりうる。

本というのは、わたしたちの内面を包んでくれる土とも言えるのかもしれない。土がやわらかく、温かいからこそ、種はゆっくりと成長できる。一冊の本が豊穣な土になるかもしれないし、逆に多読することでようやく落ち着く土壌もあるかもしれない。積読というものが存在するのも、本は読むだけでなく「ある」ことが意味を持つことを示唆しているような気がする。

松岡さんの言葉に触れると、こうして本を巡る思索がどんどん広がっていく。ああ、やっぱり自分は本が好きなんだな、と思う。その気持ちを再確認できることは本書を読む素晴らしさの筆頭だ。松岡さんの限りない愛情が、読み手の心にも伝染する。帯の惹句にもある通り、それは「心のワクチン」になっていく。

次におすすめする本は

ピエール・バイヤールさん「読んでいない本について堂々と語る方法」(ちくま学芸文庫)です。タイトル通り、本を読むとはどういうことなのかを見直せる本です。実はこちらでも、図書館という言葉が重要なメタファー。そして本を通じて広い世界につながる方法が語られています。

詳しい感想はこちらに書きました。

万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。