本当に多様であるためにー読書感想「正欲」(朝井リョウさん)

恐ろしい小説だった。

朝井リョウさんの作品を読み終えると、必ず心がチクッとしてきた。それが今回は、ナイフを何本も突き立てられるように、痛む。

何回も突き立てるように、でもいい。本書「正欲」は、読者の価値観を斬りつけることをやめてはくれない。「その辺で勘弁してくれよ」と思っても、何度も何度も、自分がぬくぬくとしている安全圏が揺さぶられる。

だから本当に、恐ろしい小説だ。

内容について紹介できる部分はほとんどない。帯の惹句に、あらすじに該当する部分がほとんどないからだ。近著では「死にがいを求めて生きているの」もそうだったと記憶している。

それでもこれだけは言えるとすれば、本書「正欲」は「多様性」を巡る物語だ。

もう一歩突っ込めば「本当に多様であるために」読むべき物語だ。

揺さぶる人・朝井リョウ

朝井作品の魅力は「揺さぶり」だと思う。

「何者」は就職活動に切り込んで、その根底にある自己アピールや自己分析に潜む「欺瞞」を掘り出した。いや、就活生の間では周知の事実だった欺瞞を「それっておかしいでしょ」と掘り起こしたとも言える。

「死にがいを求めて生きているの」は「承認欲求」をえぐった。「自己実現」でもいい。自分で自分を確立する「絶対評価」を社会は推進したはずなのに、いつの間にか他人の承認なしには自己を存続できなくなっていることを、白日の元にさらした。さらしてしまった。

そんな朝井さんが多様性を捉えた「正欲」。面白くないはずがない。

だけれど、多様性はこれまで以上に難しい。

まずマジョリティの受け止めが違う。「自己分析」も「承認欲求」も、マジョリティの内面にある歪みに目を向けさせるものだ。しかし多様性は、マジョリティにおさまらないマイノリティに目を向けさせる。究極的には、他人事になりかねないテーマなのに、ともすると「あなたたちマジョリティはマイノリティのことを考えていますか」という批判的なトーンに傾く。無関心か反発か、両極を招きやすい。

一方でマイノリティからしたら、「この程度で多様性ですか」という疑問は常に起こりうる。いったいどこまで多様性を尊重すればその社会は多様なのか。その小説のマイノリティの扱いが「マジョリティ目線」になるリスクは消えないし、「扱われなかったマイノリティ」の問題も残る。多様性には無限のグラデーションがある以上、こちらにも常に反発が起こることは考えられる。

こうして多様性というテーマは、揺さぶろうとすると無限に火を噴く。マジョリティとマイノリティ、マイノリティとマイノリティ、さまざまなポイントで亀裂が生じうる。それが現代で「分断」と呼ばれるものではないか。

それでも朝井さんは「正欲」で多様性とがっぷりよっつに組んだ。それが読み終えての紛れもない感想。頭の中には、多様性って何なのかという疑問が、今もぐるぐると回っている。

飛び込むのか、吊るされているのか

最後のページを閉じて、もう一度本書に目を凝らす。高橋源一郎さんの「みんなのヒミツ、暴かれた」という推薦文。「生き延びるために、手を組みませんか」というキャッチコピー。「読む前の自分には戻れない」という添え書き。

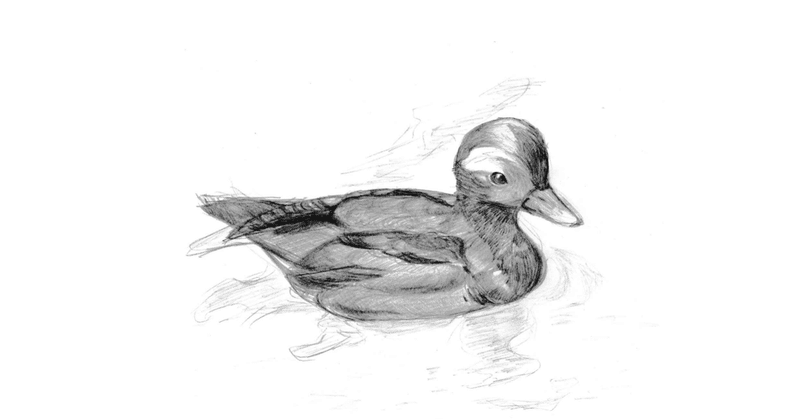

そこではっとしたのが、表紙の写真だった。

最初は、水面に飛び込むカモだと思っていた。

しかしよく見ると、カモの足には銀色のリングがつけられ、うっすらと、上方に向けてワイヤが伸びているように見えてくる。

つまりカモは飛び込んでいるのではなく、吊るされているのではないか。

このことは本書を読み終えてみると、何らかのヒントのように思えてくる。

私たちが自然だと思っているものは、実は作為的に演出されているのではないか。あるいは反対に、社会が作為的に線引きしているものを、主にマジョリティは「自然」だと標榜しているのではないか。

もう少し踏み込んでみると、この世には、カモを飛び込んだような姿で吊るす「人」がいるのではないか。そんなことに意味があるかは私にはまったく分からない。分からないけど「する」ということが、想像の埒外の行為が、現実にあるのではないか。だとすれば、その現実に私はどう相対できるだろう。

本書を読んでも多様性のある人間になれるわけではない。むしろ、自分がどれくらい呑気に多様性を思っていたか知る物語だった。だから本書は恐ろしい。(新潮社、2021年3月25日初版)

万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。