分からないまま共に生きるー読書感想#24「未来をつくる言葉」

ドミニク・チェンさん「未来をつくる言葉」は、「分からなさ」を祝福してくれる本でした。ダイバーシティにようやく目が向けられるようになったものの、一方での分断化と先鋭化が激しさを増す今の社会。そんな中でも、人間と人間が接続する可能性を諦めない本でした。私たちは互いに分かり合えなくてもよい。分かり合えないからこそ、言葉を用いてコミュニケーションしていけばいい。その先に、勝ち負けに押し込めない「ウェルビーイング」や「開かれた進化」がきっとある。そう思える本でした。

「脱領土化/再領土化」と円環

本書は、ドミニクさんが娘さんに当てた手紙のような本となっている。その根幹には明快だけれど不思議な宣誓がある。

親子になるという経験、そして生死という、誰にでも訪れる「はじまり」と「おわり」を見つめながら、自分が言葉を探り出す過程をいつか娘に読んでもらうことで、自分自身の過去を切り開き、わたしの見た未来を想い出してもらえたら、と思う。(p4)

娘さんの誕生に目を開かれた思い、成長を見守る慈しみに満ちた気持ち。それを伝える明快な意思がある。一方で「過去を切り開く」と「未来を想い出す」は不思議な響きだ。普通、想い出すものは過去であり、切り開くものは未来ではないか?

この不思議を謎解きしていく旅が、「未来をつくる言葉」の読書体験になる。と同時に、切り開かれた過去と想い出される未来が円環をなすことそのものが、「未来をつくる言葉」という本の構造を暗示している。

円環をなす構造。というのも、本書は読み進めていくと妙な感覚に捉われる。この話はどこに向かっていくのだろう。それが分かるようで、分からない。様々な哲学思想が登場する。それは脱線のようで、気付いたらちょっと前のページに出てきた話とリンクする。霧深い森をぐるぐる回るような。

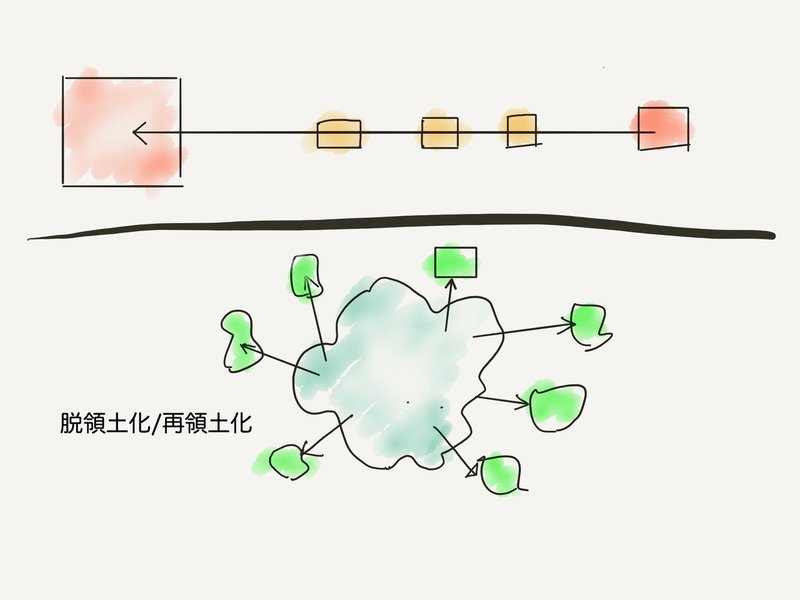

そんな本書をどう楽しめばいいのか、というヒントは、実は第1章「混じり合う言葉」に示されていた。ドミニクさんが10代で出会った、ドゥルーズ氏の「脱領土化」という概念。文章を書くということは、自らの知識の先端、既知と無知の境界の極限点において行う行為だ、というセンテンスをドミニクさんはこう解釈した。

未知の領域へ向けて足を踏み出す以外に、新しい知識は獲得できないし、自らの立つ領土の輪郭を認識することもできない、ということだ。そして、わたしたちは領土を脱した後に、別の場所を再・領土化する。この運動を繰り返すうちに、無数の世界のあいだを行き来する。(p16)

本書も「脱領土化/再領土化」を意識したつくりになっているように感じる。つまり、読者がそれぞれの領土から、本書の好きなエッセンスへ脱領土化し、再領土化できるようになっている。もちろん通読しても楽しいけれど、好きな時に好きな言葉へアクセスすることが許容されている。図にするとこうなる。

エッセンスを線でつなぐと、そこには円環が浮かび上がる。まっすぐ結論に向かうのではなく、いまここからどこへも踏み出していけるのが、本書の特徴だと思う。

分裂と祝祭

自分が惹かれた「島」は、人類学者ベイトソン氏の「分裂生成(スキズモジェネシス)」という概念と、それを活用したドミニクさんの「祝祭」でした。

分裂生成とは、「人間関係において一方の行為が他方の行為を増幅するきっかけになると、両者のあいだの分裂が肥大化し、最終的に集団が成立しなくなる」(p96)という現象。たとえば夫婦間の意地の張り合いが当てはまります。一方がきつい態度を取ると、相手の悪感情を誘発し、そのスパイラルが決定的な亀裂を招くことになる。

この分裂をリセットするイベントが「祝祭」です。ベイトソン氏が研究した社会では、ナヴェンという儀式が行われていました。ナヴェンでは、デフォルメした男性のキャラクターが女性を馬鹿にしたような滑稽な行動を取り、反対に女性のキャラクターがいばり散らす男性を象徴するパフォーマンスを行う。

祝祭には、分裂した関係が再び寄り添うあうための「余白」を作り出す作用があるとドミニクさんは語る。

第三者の視点の挿入によって対立関係が浮揚され、ふと当事者同士のあいだに互いの気持ちに寄り添う余白が生じる。このとき対立の当事者たちは、両者をつなぐ関係性そのものがまるでひとつの生き物のように軟化と硬化を繰り返したり、伸び縮みしたりしていると気づく。(p98)

かなり後半、まったく別の章で、この祝祭を感じた。それは、ドミニクさんの娘さんが、フランス語の学校に通いつつ、なかなか日常ではフランス語を話さないという状況に直面したシーン(ドミニクさんは多様なバックグラウンドを持ち、自身もフランス語の教育を受けた)。

ある日、娘さんの前でドミニクさんは頭をぶつけたふりをして「日本語が喋れなくなった」と「失語症」を演じた。娘さんが日本語で話しかけても、フランス語で話す。すると娘さんもそれを信じ、どんどんフランス語を喋れるようになる。しばらく時間が経ち、無事「離陸」したなと感じたドミニクさんは再び頭をぶつけ、日本語を「復活」させた。

このイベントは「わたしの弱さは他人をエンパワーする」という文脈で語られている。しかし、「フランス語を話してほしい父親」と「フランス語を話すのが気恥ずかしい娘」という分裂生成した関係を、「頭をぶつけて失語症になった父」という第3のキャラクターを差し挟むことで、軟化させた「祝祭」とも捉えられる。

祝祭とはなにも大それたものじゃなくていい。硬直した関係をほぐす、ちょっとしたおかしみ。これは自分の日常でも応用できそうだなと思う。逆に、祝祭のない関係は親子のような身近な関係性であっても、分裂する恐れがあることも肝に銘じたい。親しき仲にも礼儀ありと言うが、どんな関係も「余白」が必要かもしれない。

ウェルビーイングとは開かれた進化

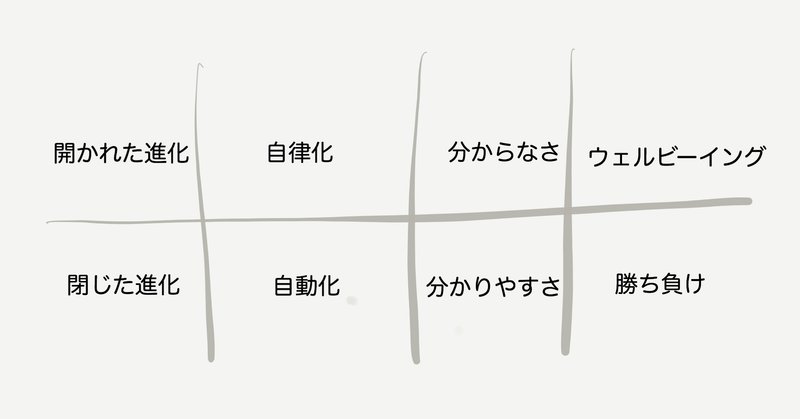

ドミニクさんが監修した本に「わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために」というのがある。「未来をつくる言葉」には、ウェルビーイングを考えるためのヒントもちりばめられていた。先にまとめるとこんな感じ。

「わたしたちの〜」では、ウェルビーイングには「自律性」が重要だということが語られていた。テクノロジー全盛の時代にあって、苦労も喜びもひっくるめて自らが主体的に経験できること。

「未来をつくる言葉」では、自律性の対極に「自動性」が挙げられていた。たとえば自動運転の車は自分で動くから自律性があるように見えるけれど、あれは人間によってコントロールされているので「自動化」された車だ。自律化された車があるとすれば、それは馬のように人間にはアンコントローラブルになる。

コントロールをめぐっては「開かれた進化」という言葉も「未来をつくる言葉」に登場する。開かれた進化は不確実で不安定な面もある。一方で、人間によるテクノロジーの発展はこの不確実性を「制御した進化(閉じた進化)」だ。

テクノロジー分野の「閉じた進化」がそれ以外にも侵食しているのが現代かもしれない。日本ではある政治家が「性的マイノリティは子どもを産まないから生産性がない」と発言した。ドミニクさんはこの言葉を丁寧な言葉で批判する。

そしてなによりも一人の親として、自分とは異質な他者を排除しようとする、恥ずかしい大人の声はこどもたちに聞かせたくない。娘が将来、こどもを産まないことを自律的に選択するなら、もしくは、彼女が社会的にマイノリティとされるセクシュアリティを顕現化させたとしても、その「開かれた未来」を十全に生きられるように肯定し、助力すること以外に親としての選択肢はない。(p136)

開かれた進化の視点に立てば、娘さんが子どもを産まない選択を「自律的」に選ぶことが肯定される。さらに、そもそも女性というセクシュアリティ以外を選択することも肯定される。どれだけ「異質」になっても排除されない。

つまり開かれた進化とは、自分としては「分からない」存在をも肯定する。閉じた進化が「生産性」や「効率」といった「分かりやすい」尺度で画一的な「勝ち負け」を決めるのと対照的に。

ウェルビーイングとは何か。それは、開かれた進化である。不確実で不安定であっても、自律的でいる人すべてを肯定する。ウェルビーイングでは「分からなさ」がそのままでいられる。人それぞれが、勝ち負けによらない、それぞれにとっての「ウェル」を追求できる社会だ。

それぞれのウェルビーイングを共生するために。ここでお互いの「分からなさ」を接続する道具が必要になる。それがきっと、言葉だ。

結局のところ、世界を「わかりえあえるもの」と「わかりあえないもの」で分けようとするところに無理が生じるのだ。そもそも、コミュニケーションとは、わかりあうためのものではなく、わかりあえなさを互いに受け止め、それでもなお共に在ることを受け容れるための技法である。「完全な翻訳」などというものが不可能であるのと同じように、わたしたちは互いを完全にわかりあうことなどできない。それでも、わかりあえなさをつなぐことによって、その結び目から新たな意味と価値が湧き出てくる。(p197-198)

ドミニクさんが本書で伝えたかった「未来のための言葉」は、「わかりあえなさ」をつなぐ言葉だった。それはウェルビーイングのための言葉、開かれた進化のための言葉、自律性のための言葉ともいえるはずだ。

私たちは分かり合えない。でも「それでもなお」と言うことができる。言い続けることができる。それでもなお、接続していけると。(新潮社、2020年1月20日初版)

次におすすめする本は

テッド・チャンさん「息吹」(早川書房)です。「未来のための言葉」では、「あなたの人生の物語」というテッド・チャンさんの別の小説がモチーフに使われていました。「息吹」もまた、どこから読んでも、どう読んでも新しい感覚に出会える作品です。遠い未来、遥かな過去がリンクするような、不思議な読後感も似てる。

「わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために」の読書感想はこちらです。弱いロボットや、忘れることを肯定する認知症患者さんなど、こちらもたくさんの出会いがあります。

万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。