【新連載予告】 土居豊のエッセイ 「コロナ以後の読書〜村上春樹読書会と聖地巡礼」

【連載予告】

土居豊のエッセイ「コロナ以後の読書〜村上春樹読書会と聖地巡礼」

まもなく今年もノーベル文学賞の発表がある。

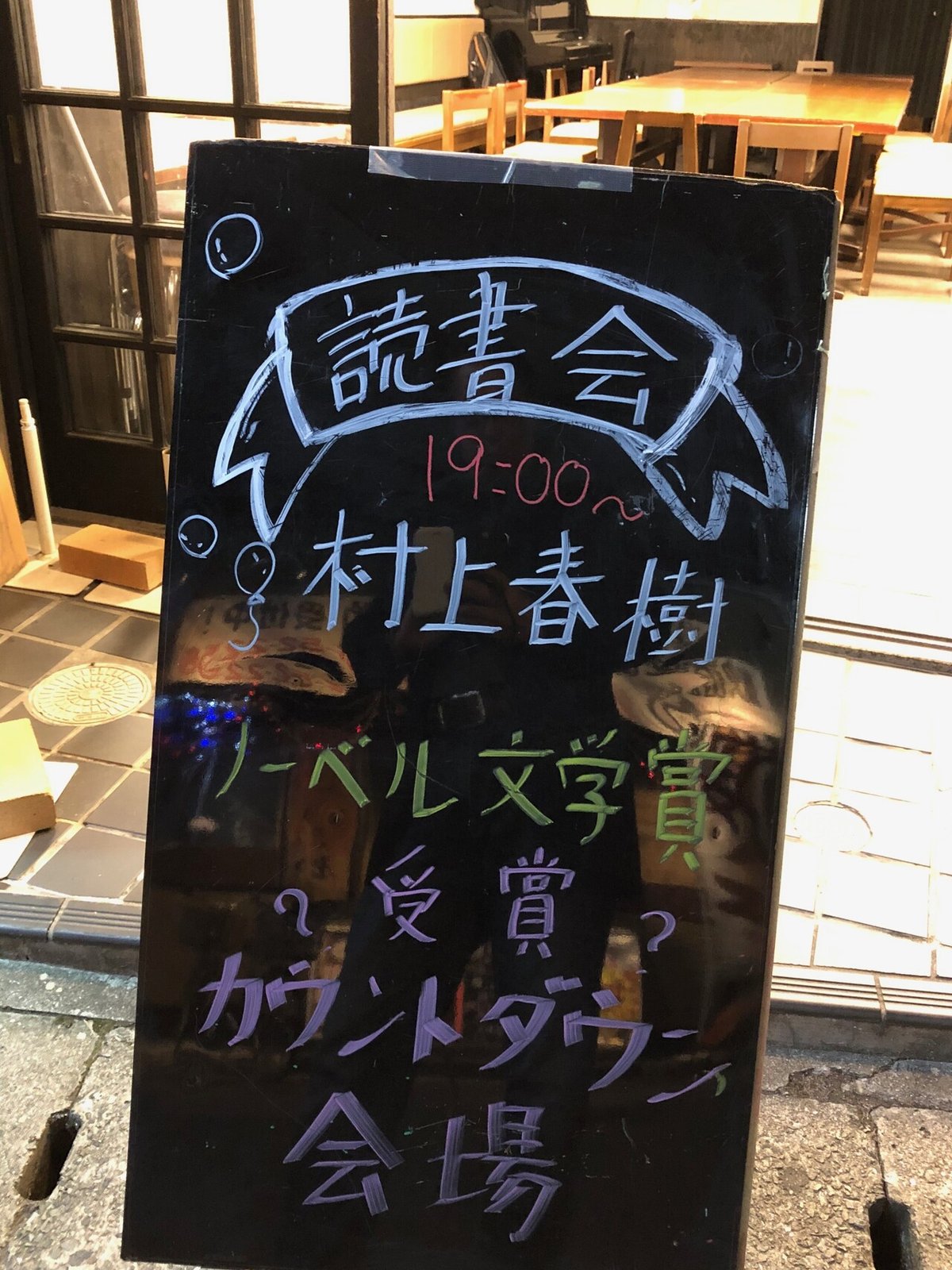

筆者はこの数年来、村上春樹読書会を西宮を中心に主催してきた。その関係で、毎年、村上春樹の故郷・西宮で「ノーベル文学賞カウントダウン」を開催してきた。

昨年はコロナ感染対応のため、少人数で実施したが、今回も、人数上限12名までの小規模開催を予定している。

イベント告知:門戸寄席🔸J:SPACE「ノーベル文学賞カウントダウン〜村上春樹の受賞はある?」

イベントの詳細は、以下

↓

門戸寄席🔸J:SPACE「ノーベル文学賞カウントダウン〜村上春樹の受賞はある?」

日時

2021年10月7日(木)

午後7時開始〜9時ごろ終了予定

(午後8時ごろ、ノーベル文学賞の発表中継のはずなのでみなさんで視聴しましょう)

参加費無料

1)コロナ感染予防のため、参加上限12名、お申し込み先着順と致します。

ご参加予約はこのイベントページのコメント欄に書き込むか、下記の電話にお申し込みをお願いします。

2)参加上限に達した場合は、このイベントページでお知らせしますので、以降のお申し込みはご遠慮ください。

【会場】

門戸寄席🔸J:SPACE

兵庫県西宮市下大市東町13−1

(阪急・門戸厄神駅下車すぐ)

【お問い合わせ】

門戸寄席事務局 070-3603-3192

※三密を避けて実施できるよう席を離して換気もします。あくまでも、ご参加はご自身の判断でお願いいたします。

直前に、再び感染拡大で自粛となる可能性もありますが、ご了承ください。

以上

さて、このコロナ禍の中、読書会という活動も、文学散歩活動も、文学の聖地巡礼も、コロナ前と様相が一変した。

それでも、コロナ危機がおさまったら、以前のように大らかな読書活動をまたやりたいという希望を、筆者も持っている。

この機会に、筆者がここ数年来継続してきた読書活動を、コロナ前とコロナ危機の最中、コロナ以後の展望も含めて、一冊の書籍にまとめたい。

まず、ネット連載で第1部を順次掲載し、その後、第2、3部とまとめて、電子書籍版で刊行予定だ。

本書を読んで、ぜひコロナ後に新たに、読書活動を始める人が増えることを願っている。もちろん、筆者の読書会や文学散歩も活動再開した際には、参加してくれることを願う。

【連載予告】コロナ以後の読書〜村上春樹読書会と聖地巡礼

土居豊 著

序

(1)

近年ラジオ出演などメディア露出も増えてきた村上春樹、最近のエッセイ『猫を棄てる 父親について語るとき』には生い立ちを赤裸々に語った文章があり、最新の短編集『一人称単数』にも自身の過去を赤裸々に書いたらしき描写がある。春樹氏の出身大学・早稲田大学に記念ライブラリーができるなど、老年を迎えた世界的作家がようやく故国に帰還してきた、という印象だ。

思いがけないコロナ危機をはさんで、本稿は大きく2つに分かれている。コロナ前の、読書体験とはいかなるものだったか? コロナ危機の最中、そしてコロナ後の読書体験はどうなっていくのか?

村上春樹の故郷・西宮市を中心に「村上春樹読書会」を長年主催している筆者が、定点観測のようにコロナ前後の読書体験についてまとめる試みだ。世界的に読者の多い村上春樹という、一人の作家作品の読書に焦点を絞りこみ、コロナ前後で読書体験はどう変化したか、その未来はどうなるのか、考察したい。

前半は、「村上春樹読書会」参加者たちの春樹愛やアンチ春樹の意見など、読者の生の声を紹介した筆者による新聞連載を中心にまとまる。

後半、同じく読書会のメンバーを引率した文学散歩報告や、筆者が足を運んだ春樹ワールド聖地巡礼による作品考察を通じて、本を読んだ後からさらに深められる読書体験を掘り下げる。

そうして、村上春樹文学を読みながら、21世紀の世界を左右しかねない歴史的なパンデミックの中で、読書体験がいかに大切か、読書を通じて生き抜く力を得ることを広く薦めたい。

※コロナ・パンデミック以前の読書会(西宮市・門戸厄神)

※同じく、コロナ以前に読書会を開催していた生駒ビルヂング(大阪市)

(予告編)自分の読みを見直す機会としての村上春樹の読書会

その1

《村上春樹を読書会で読むということ》

読書会と聞くと敬遠する人が多い。「きちんと意見を発表しなければ恥ずかしい」という印象があるようだ。けれど筆者が主宰する読書会はハードルが低い。何しろ「読んでなくても参加OK」なのだ。

未読では参加しても面白くないのでは、と思うかもしれないが、意外とそうでもない。例えば、村上春樹の何を読んだらいいか?と迷っている人が参加する。愛読者たちの丁々発止の議論を聞くと、読もうという気になるそうだ。

もちろん、しっかり読み込んでくる人も多い。春樹作品に強い思い入れのある場合が多いが、中にはアンチ春樹なのに参加する人もいる。アンチの人の意見は愛読者にとって耳の痛いことが多く、逆に自分の読みを客観的に検証する良い機会だ。アンチ春樹参加者のすごい点は、嫌いだと言いつつ作品を深く読み込んでくることだ。嫌いな作品を読み込むのは、なかなかできることではない。

筆者主宰の読書会は各地で開催しているが、2010年6月に大阪で開催したトークライブ「村上春樹『1Q84』をめぐって」 が最初だった。その後2014年秋に『女のいない男たち』を課題本として、北浜の生駒ビルヂングで村上春樹読書会を実施したところ、他の場所でも開催希望があった。共通するのは、愛読者とこれから読みたい人が半々ぐらいの割合で、ファンの集いではない点だ。

読書会では、それぞれが小説の読みを見直すことになる。自分とは全く違う読みを聞くと、当然のように思っていた作品の意味合いが180度変わってみえる。ハッピーエンドだと信じていたのが実は悲劇だった、という例もある。『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』でも、

「最後までもやもやが残った。ラストはハッピーエンドなのか?」

「おそらくバッドエンドだろう」

「いや、自分は読後感が爽やかなのでハッピーエンドだと思う」

など、極端な解釈の違いがあった。思わず「本当はどうだったのだろう?」とみんなして考え込んでしまう。こういう機会は、普段の生活ではなかなかに得難い体験だ。大抵、2時間程度では結論は出ない。名残惜しく帰っていく人を見送り、希望者で二次会に突入、議論の続きで盛り上がるのがまた楽しいのだ。

(この稿、次回に続く)

※生駒ビルヂングでの読書会風景(コロナ以前)

※西宮での読書会風景(コロナ以前)

※村上春樹文学散歩の例(コロナ以前)

※筆者の著作『村上春樹を歩く』(浦澄彬 名義)は、数十年前、春樹聖地巡礼の先駆的紀行エッセイだ

【お知らせ】

連載開始!

↓

次回、第1回掲載!

↓

土居豊のエッセイ「コロナ以後の読書〜村上春樹読書会と聖地巡礼」

第1部【コロナ前、村上春樹読書会で口角唾を飛ばしで議論し、大笑いしながら打ち上げの飲み会を楽しんだ】

⒈ 村上春樹の原点『風の歌を聴け』『1973年のピンボール』は、震災前を捉えた貴重な記録だ

⒉ 『羊をめぐる冒険』『ダンス・ダンス・ダンス』と羊男ファンたち

https://note.com/doiyutaka/n/necee647e25c0

⒊ 『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』と東京五輪、そしてノルウェイ

https://note.com/doiyutaka/n/n1996d54d242c

乞うご期待!

※村上春樹の初期作品に登場する芦屋市の風景

土居豊の村上春樹講座配信紹介!

↓

新連載の土居豊エッセイ「コロナ以後の読書〜村上春樹読書会と聖地巡礼」

ここから先は

このコロナ禍の中、読書会という活動も、文学散歩活動も、文学の聖地巡礼も、コロナ前と様相が一変した。 それでも、コロナ危機がおさまったら、以…

土居豊:作家・文芸ソムリエ。近刊 『司馬遼太郎『翔ぶが如く』読解 西郷隆盛という虚像』(関西学院大学出版会) https://www.amazon.co.jp/dp/4862832679/