ここまでわかった犬たちの内なる世界 S2 #02補足〜都市伝説 “犬は3秒で忘れる“の終焉

「 見るだけ」で学ぶって、結局まねをすることですよね。単純な反復活動じゃないですか?

前回から読んでくださっている皆さんの中には、こんなツッコミを入れたくなっている人もいるかもしれません。

しかし模倣というのは高度な脳機能のひとつなのです。なぜなら、他者のしぐさから得た視覚情報を素早く処理し、自分の運動として再現するというプロセスを必要とするからです。

先輩たちを見習う

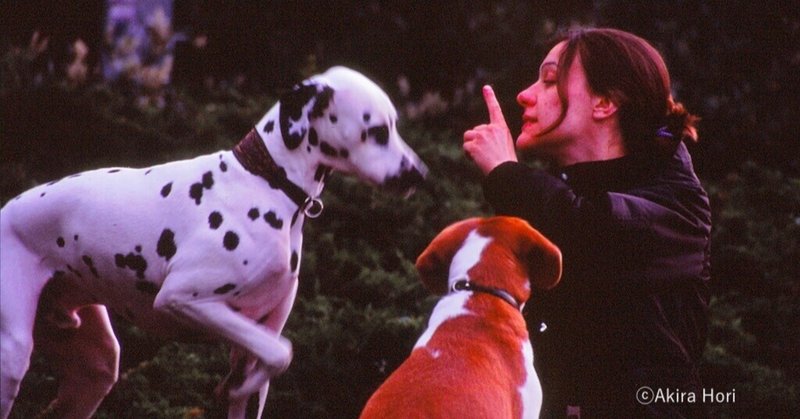

前回の記事で、ドイツで行われたダックスフントの狩猟能力テストの取材時に聞いた話として、狩猟能力のスキルを身に付けるには、先輩犬の追跡の様子を見学させるのが最も効果的だというエピソードを紹介しました。

実際、そり犬や牧羊犬、麻薬探知犬など様々な分野で働くイヌたちの現場では、作業を学ばせるために、先輩のようすを見学させることは、ふつうに行なわれています。

他のイヌを手本にすることで、仕事を覚える時間を大幅に短縮できることは実験によっても検証されています。

一例を挙げましょう。

7週齢の子イヌのグループに、ほかの子イヌたちが食べ物の入ったカートに付いているロープを引っぱる作業を試行錯誤しながら学ぶところを見せました。

試行錯誤による学習をした子イヌたちは、力ートを運んでくるのに、平均で11分以上かかりました。

ところが、この実験を5回見ていた7週齢の子イヌのグループに、同じ実験を試みたところ、9秒で問題を解決したということです。

この実験は、観察によって自分のすべきことを学ぶというイヌの能力を浮き彫りにした実験といえます。

はじまりはクリスマスツリーのデコ

特筆すべきは、イヌは、種を超えて模倣する稀有な生き物であるということです。

前回、八ヶ岳の ドアノブをめぐるエピソード を一例として挙げましたが、イヌたちは人間のしぐさ観察し、 文字通り 「自分の運動として」再現することがあるのです。

近年、このイヌの能力に着目して、イヌに人間のしぐさをそっくりそのまま模倣させることで効果的にトレーニングを行なおうという動きが展開されてきました。

このやり方は ハンガリーで始まり、一般に「 Do it!」と 呼ばれているようですが、ミラー・メソッドと名付けられています。「あらゆるイヌは飼い主の個性を映し出す鏡である」という考え方からこの名前がついたようです。

ミラー・メソッドが注目され始めたのは、クリスマス・ツリーを飾るイヌたちのようすがYouTubeにアップされてからだと言われています。

再生回数は1500万回を超えています。

Source:A doggy Christmas surprise-Karácsonyi kutyás meglepetés

ビデオ撮影の練習は一切しておらず、6時間で撮影を終えたというから驚きです。

「わたしと同じことをして!」メソッド

基本的に、あなたの体の動きをあなたが教えようとしていることに一致させると、学習プロセスを助けることができます。

「 Do it!」は 今や世界的に有名になっているので、このコラムを読む読者の皆さんなら、おそらくご存知かと思いますが、念のためざっくりと紹介しておきます。

たとえば次のような塩梅です。

✅まず、いくつかのしぐさをイヌに教えます。たとえば、「伏せ」。

✅伏せができるようになったら、「Do it!」(やって)というコマンドと組み合わせながら、トレーニングを続けます。

✅次の段階では、「Do it!」と言いながら、人が自ら「伏せ」のしぐさをします。これを見たイヌは「まねをしたらいいんだ」と学習するというもの。

日本語的にわかりやすく言えば、「 わたしと同じことをして!」メソッド です。

「まねをしたらいいんだ」がイヌの頭に定着していけば、様々なことを習得する可能性が広がっていくことになります。

ちなみに、創設メンバーのトレーナーは、クリッカーを使用することを奨励しています。(クリッカーとは、ボタンを押すと「カチッ」と音を発する用具のこと)

【動画】ウルフドッグがトレーニングをしている場面を収録したデモビデオ。

失敗しているところも収録しているのがチャーミングです。

Source:Do as I Do training with Velvet

🤷🏼♂️筆者は2011年に上梓した『犬は「しつけ」でバカになる』(光文社新書) という本の中でイヌの模倣能力についてやや詳しく考察しました。模倣学習に強い関心を持っていたからです。とはいえ、本を出した後になって、このミラーメソッドの存在を知り、クリスマスの動画を見て、正直な話、衝撃を受けました。 あまりにも見事にイヌが人のしぐさを再現しつつツリーの飾り付けに精を出しているからです。 一瞬自分の目を疑ったくらいでした。

それぞれのアプローチで

▼海外からミラーメソッドの創設者を日本に招致してセミナーを企画するなど、意欲的に取り組んでいるドッグトレーナーさんのツイートです。

Do it❗

— へちまこ7 (@Chicoli07) May 1, 2020

最初はエラーでオモチャナイナイcueだと行動していますが、

模倣するのは持って(咥えて)、置くです。

Do as i doの基礎行動を真面目に取り組むとDo itの意味、今見た行動を模倣するということを学習します。

シェイピングよりも学ぶものによっては学習速度はDo itが早いです。 pic.twitter.com/ovoq6zFK3E

クリッカーなくてもできることはいっぱいあるよ~

ということのようです。

【用語説明】シェイピング

してもらいた行動に近い行動をイヌが行なったときに報酬を与えることで、少しずつ「してもらいたい行動」に近づけていくトレーニング方法。 一般的には、クリッカーを鳴らして報酬を与える。

💁🏼ヘチマこ7さんに、SNSを介してコメントをお願いしたところ、 以下のような アドバイスをいただきました。

最初はごく短い時間での遅延模倣のトレーニングをするのですが、これのできの良し悪しが連鎖模倣に影響するようです。

「 わたしと同じことをして!」メソッドを実行に移す際は、 それぞれの飼い主さんのそれぞれのアプローチの仕方があると思います。

いずれにせよ、この「Do it!」は飼い主もイヌも「楽しんでやれる」というのが 最大のメリットのひとつのようです。

「 わたしと同じことをして!」メソッド は、実生活の中でイヌに恩恵にあずかる

場面を演出するかもしれませんね。

あなたがイヌにお願いすれば(お願いしなくても) 、冷蔵庫からミルクの紙パックを運んでもらえるかもしれません。

「動物の自己意識」という壁

犬は3秒で忘れる

— 柴犬くるみ🌻 (@niziironosaki) April 15, 2022

あれ、嘘ですよね?

ホットケーキの粉見ただけで、この喜び😏😏 pic.twitter.com/Ob0tGz3H1q

従来、イヌの記憶力については、「 犬はなかなか記憶力がいい」という声がある一方で 、「犬は3秒で忘れる」といったネガティブな声が都市伝説のように洩れ聞こえてくることがありました。

上掲のように、今もTwitterでも話題になっています。

ハンガリーのエトヴェシュローランド大学のアダム・ミクロシらの研究チームは、2016年に、イヌのエピソード記憶についての検証を試みました。

検証のために用いられた、その手法は画期的とも言えるものでした。

エピソード記憶が備わっていれば、過去に行なったことや目撃したことを意識的に思い出すことができるはずです。 仮に動物がエピソード記憶を持っていれば、その動物が自己認識をしていないと不可能ではないかと考えられています。

🔽自己認識(自己意識)については、シーズン1の#03のテーマとして取り上げています。

シーズン1の#03では、イヌが自己意識を持っているいる可能性について考察しましたが、文中でも示した通り動物の自己意識を科学的に証明するのは極めて難しい問題です。

言ってみれば、動物の記憶力を検証するにも、この< 動物の自己意識 >が研究の進捗を阻む壁を作っていたのです。

検証された犬の「エピソード記憶」

その壁を破るために、エトヴェシュローランド大学の研究グループが用いた手法が、前項で説明した「Do it!」です。

実験内容を紹介しましょう。

1️⃣まず、科学者たちは、17人の飼い主に「Do it!」をイヌたちにレッスンするように依頼しました。対象になったのは、様々な犬種のイヌたちです。

例えば、 飼い主が空中に飛び跳ねるのを見た後で「Do it!」と言われたイヌは、同じことをするように学びました。

(この段階ではまだ、イヌのエピソード記憶は証明されていない)

2️⃣次の段階では、飼い主が開いた傘に触れたり、椅子に足を乗せたりするのを見た後、横たわる(lying down)ようにイヌに教えました。(イヌたちは模倣する必要はありません)

3️⃣再び飼い主がアクションを起こしました。今回はイヌが横たわった後、飼い主が「Do it!」と言いました。

✅ここがポイント

イヌは、 飼い主のしぐさを覚える必要があるとは思っていなかったにもかかわらず、飼い主がしたことを思い出さなければなりません。

つまり、イヌが過去に見た行動を不意に思い出せるかどうかを調べる実験になっているということです。

【実験結果】

イヌは飼い主のしぐさを見た1分後と24時間後の両方でテストされました。

イヌは35回のテストのうち33回合格しました。

💁🏼この実験結果からは次のことがいえます。

イヌがエピソード記憶(あるいはエピソード記憶に似たもの)を持っていることを示唆している。

論文を発表した研究者によれば、 試験の結果は、他者の行動についてのエピソード記憶に似たものが、ヒト以外の動物種に存在することの初の証拠だということです。

ちなみに、 この論文には、ミラーメソッドはイヌ以外の動物にも試されていて、今のところイルカ 、オウム 、シャチで成功していると報告されています。

社会化に近道するこんな方法

「 見ているだけ」で学ぶイヌの能力に着目すると、いろいろな可能性が開けてきます。下記は、ほんの一例です。 ご参考までに。

✅子イヌの社会化を促す方法として、マナーのいいイヌ同士が挨拶しているところを、少し距離を置いて観察してもらう。(他犬に対して興奮気味に吠える傾向のある成犬にも、この方法は効果が期待できる)

✅他犬とその飼い主さんと一緒に散歩する▶️イヌと飼い主の関係性や落ち着いたイヌの態度を真近で見て学ぶことになる。

まとめ

今回の補足のコラムでは、「模倣」の奥深さやイヌの模倣能力を活かしたドッグトレーニング、 さらにエピソード記憶の検証実験について紹介しました。 実験の結果、イヌはエピソード記憶を備えていることが示唆されました。

「Do it!」を実践している人たちの声を聞くと、犬と人の絆の深さが深いほどうまくいくようです。 大切なのは、犬をリスペクトする気持ちではないでしょうか。リスペクトする気持ちは必ず犬にも伝わるはずです。

🙆🏼猫も!

ネコのDo as I doがでました。物体に対してヒトが行動Aを見せたあとに"Do it"というコマンドを出し、ネコが同じ行動をするのかを調べた研究。

— Saho Takagi (@matamatamatatab) September 24, 2020

なんとN=1で日本のエビスというネコちゃんらしい・・・!https://t.co/lUrzxSguy1

🟡併せて一読を

直近の研究で、犬は「抽象的な概念を形成できる」ことも明らかになったようです。 この科学的検証は、大きな意味があると思いますよ。

The Mirror Method One of the trainers behind Hungary’s viral dog videos, explains how they did it

Recall of Others' Actions after Incidental Encoding Reveals Episodic-like Memory in Dogs | Claudia Fugazza

Your dog remembers more than you think Dogs—like great apes and humans—may possess "episodic memory"

ℹ️投稿後に、twitterでコメントをいただきました。ありがとうございます。

三秒で忘れるなら五キロ先のケバブ屋まで連れていかれることもなかったわけでそれも何十回と

— 列風 (@reppuu_happy) July 30, 2022

引用していただいた私のdoitはなんちゃってdoitで申し訳ないのですが😅

— へちまこ7 (@Chicoli07) July 30, 2022

基礎行動をしっかり習得することが大事です。

ま、何事も基礎ですね。

言い忘れました。

— へちまこ7 (@Chicoli07) July 30, 2022

Do as I Doは介助犬育成トレーニングに最適な方法とも言われてますが日本では取り入れているところはないのでしょうかね?

🙋🏼謝辞

へちまこ7さん、ご協力ありがとうございました☺️

— 堀 明 Akira Hori 🐾 (@akirahori26) July 31, 2022

犬の模倣能力すごいぞ!

と、かねてから 注目し 「ツケ」「オイデ」のレッスンに応用できるよ〜と(本の中で)言ってたんですが、 「Do As I do!」はマジ衝撃でした。 しかもそれを科学の検証に使うとは😜#犬との暮らしhttps://t.co/OlOe63McN2 pic.twitter.com/tpcTNRwlsW

「❤️マークのスキ」は、noteにアカウントを作っていない方でも押すことができます。この記事を「いいね」と思った方は、気軽に押してみてください。執筆の励みになります。

🧑🏼💻noteの更新情報等はツイッターで随時配信していきます。

フォローしていただけると嬉しいです。

■ twitter @akirahori26

ここから先は

ここまでわかった犬たちの内なる世界 シーズン2

連作コラムの続編です。 筆者の観察体験をお話しするとともに、 HOTな新情報やデータも逐一紹介しています。 “できるだけわかりやすく面白く…

最後まで読んでくださりありがとうございます。 皆様からのサポートは、より良い作品をつくるためのインプットやイラストレーターさんへのちょっとした心づくしに使わせていただきます。