高学歴なメンバーが作り出したバンド、QUEEN【5】

パンクから攻撃されたQUEEN

1960年代における高等教育という背景を持った若者文化を象徴するQUEENは、1970年代半ばから登場するパンクという若者集団から「ポップミュージックの諸悪の根元」であると攻撃された。パンクの若者たちにとっては、自分たち以前に存在したQUEENなどのグラム・ロック、モッズ、テディ・ボーイなどは否定すべき存在だったのである。彼らにとっては 「60年代のバンドはみんなくそったれ」であったし、THE CLASHというパンク・バンドは「1977年にはエルヴィスも、ビートルズも、ストーンズも要らない」と歌った。自分たちパンクはやつらとは違うんだ、というのがパンクの持った大きな主張の一つであり、自己表現であった。とはいっても、このような自己表現はパンクだけのものではない。それぞれの若者集団は別々に発生したのではなく1つの集団ができると、それに影響され、対抗する形で別の集団が次々と生まれていた様子が明らかである。モッズ対ロッカー、スキンヘッド対ヒッピー、テディ・ボーイ対モッズといったように、若者集団は互いとの差異化をはかることによって、相手には無い特徴を身に付け、自分は何かということを確認したのである。

パンクの代表といわれるSEX PISTOLSとそのパンク仲間(Wikipediaより)

若者集団がまず特徴として持ったのが服装、ファッションである。第一章でみてきたように、60年代以降は高等教育の拡大によって多くの若者が奨学金などによる経済的、時間的な余裕を得ることができた。学生以外の若者も、失業手当によって動かなくても何とか食べていけるぐらいの余裕を手に入れた。この失業手当は若者の勤労意欲を低下させ、イギリス病の原因の一つであるといわれている。ジョニー・ロットンの口を借りれば

「俺は失業手当で生きていくのが厳しいのを知ってるけど、そんなに悪いもんじゃない。 俺が手当をもらっていたころは、何もしないのに金をくれた。すげえことだと思ったぜ。体制をぶっとばすのがサイコー」

その一方で、若者たちはこれらの手に入れた余暇から自分たち独自の文化を作り出したのだ。

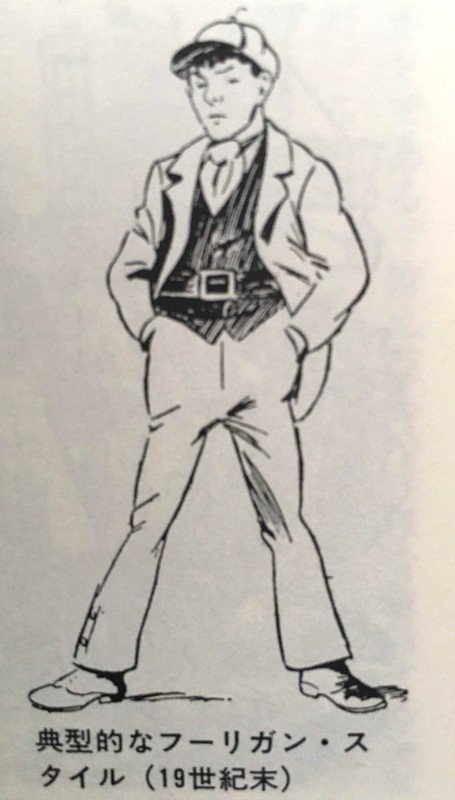

19世紀末に登場した不良少年グループ「フーリガン」

序論でも述べたが、 1960年代の若者文化の現れ方は、19世紀末のフーリガン出現と似ている。フーリガンはマフラーを首の周りにねじって巻き、つばなし帽をまぶかにかぶり、 ファスティアン織りのベルボトムのズボンをはいていた。更に重そうな金属製のバックルのついたベルト(武器としても兼用できる)とがっちりしたブーツで身を固めていた。このスタイルをしていれば“フーリガンである”と人々に認識され、彼らの服装は記号として機能していた。

井野瀬久美恵著『子どもたちの大英帝国』(1992年、中央公論社)より

19世紀末に、このフーリガンが新しい記号を身に付けて出現した背景には、社会が農村型から都市型に移りゆく中で、若者たちが今までとは違う、新しいアイデンティティを身に付ければならないという状況があった。親たちが経験したものとは違う新しい社会で生きていくために、彼らは服装というものを自己表現の手段としたのである。服装による表現は見た目で判断されるためにわかりやすく、人にも訴えやすいからだ。この時代、大量都市型消費社会の中で子どもでも簡単に現金を手に入れることのできる仕事が大量に登場した。それによって、彼らは経済的余裕を手に入れ、服装を訴えることができたのである。

1950年代以降の若者たちもフーリガンと同じように、新しく移り変わろうとしている社会にいた。階級意識の変化によって、イギリス社会が変わり始めたのである。

イギリスは階級社会である。大きく分けて、労働者階級とそれ以上の人たち――上流階級と中流階級――で構成されており、19世紀以降、その2つはそれぞれ全く通う文化を発達 させてきた。リチャード・ホガートは著書『読み書き能力の効用』の中で、1910年代から50年代にかけての労働者階級文化からみて、イギリス社会を「やつらとおれたち」という言葉で表している。労働者番級の人々は自分たちを「おれたち‐Us」 、それ以外の人々を 「やつら‐Them」と呼ぶ。ホガートは前著書の中で彼らにとって「やつら」とは何かにつ いて、次のように述べている。

「『頭にいる連中』、『ずっと上のほうにいるやつら』、つまり失業救済金をくれ、 呼びつけ、戦争にいけといい、罰金を取り、30年代には失業手当をもらえる家計調査基準に合格するために家族を分裂させた連中、『ともかくそこから逃げられない奴』『本気で信用できねえやつら』…『隙さえありゃあ、いつでも人をやっつける』『みんなグルになってやがる』連中なのだ。」(64頁)

また、おそらくほとんどの集団がその力の何ほどかを排他性から、集団の外には「おれたち」と違う人間がいるという感覚から引き出しているに違いない、という前提から、「やつら」とは自分たちとは違うもの、「おれたち」という共同体に対するよそ者、行動や見た目の違う、共同体の秩序を乱すものとしてとらえている。イギリスの社会は、階級という差によってそれぞれの共同体の存在を認識し、自分たちがどこに属しているかということによって自分は何であるかというアイデンティティを確認する社会、差異の社会であるといえる。

しかし、1950年代以降、この差異がくずれ始めた。ボガートは大量生産による消費会に突入したこの時代では、簡単に労動者階級の人を見分けることはできなくなり、労働者階級の人々自身も自分たちが下層階級だとはもはや考えていない、ある感じのものは残っているが、目に見えて減少していると述べている。この「階級の壁の崩壊」は、若者たちに特に大きく現れた。その代表的なものがBEATLESである。労働者階級出身の彼らの音楽は、最初は同じ階層の若者たちを中心に人気があったが、やがて階層を超えた広いファンたち――「若者」いう年齢で区切られる集団の人気を掴んでいく。若者たちは共通の話題を持つことによって、階級の壁を越えはじめたのである。また、年齢集団の中でそのような共通の話題を持つ場というものが整備される。それが初等、中等教育の充実である。

階級ではなく実力で進学校に行け! 中等教育の充実へ

1918年に義務教育の修了年限が14歳に引き上げられた際、初等教育の中に進学校である グラマー・スクールが組み込まれた。中等教育についての詳細は補論で説明するが、階級に関係なく進学校に進学する機会が与えられたのである。つまり、イレブン・プラス試験の結果によって労働者階級の子弟がグラマー・スクールに進むことも、中産階級の子弟が進学には結びつかないモダン・スクールに振り分けられる可能性も出てきたのである。この段階で子どもたちの社会が階級によって分けられるという状況はある程度消滅したといえよう(それを目指した)。さらに、第一章でみたように高等教育機関の拡大、奨学金の充実によって、あらゆる階級の子弟に高等教育進学の機会が与えられた。貧困のために高等教育を受けられないということはなくなり、もはや教育によって階級が分けられるということもなくなったのである。このことは1955年の段階でロンドン大学の5分の1、オックスブリッジ以外の大学の30%を労働者階級出身者が占めるようになったというデータからも明らかである 。1950年代以降のイギリスの子どもたちは、すでに親の時代とは違う社会を学校によって体験するのである。

My Generationを表したい! 1930年代育ちの親世代とのギャップ

その親たちの世代とは、おそらくほとんどが1930年代に子ども時代を過ごした人々である と思われる。ホガートは、やつら/おれたちの態度が一番強いのは(1950年代の)35歳以上の人たち、30年代の失業とすべてのやつらどもの記憶を持っている人たちであると述べている。30年代の人々は、世界恐慌による経済、社会の混乱を経験した。50万人を超える失業者を出す一方、職に就いていた人々の実質賃金は上昇し、住宅建設ブームが起こった。この時期のイギリス社会は「2つの国民」の相を極めて明瞭に示していたのである。

つまり、親の世代はとりわけ貧富の差、階段の差というものを痛感した世代なのだ。その中で「おれたち」という共同体意識を強く持ち、「やつら」に対しては恐れよりも不信感を持っていたのである。そして、その親たちに育てられた子どもたちが生きる社会は「もはや階級の壁はなくなった」といわれる社会である、彼らはルーツを失った状態になった。この親世代とのジェネレーションギャップが新しい、“階級差が無くなってきた”といわれる社会に生きる若者たちに新しいアイデンティティを抱かせる必要性を生み出したのではないか。

そうして50年代に出てきたのがテディ・ボーイである。彼らはエドワード朝スタイルともアメリカの西部劇風とも見える新しい服装に身を包み、攻撃的で排外的な新しい感覚を持っていた。彼らは黒人狩りを行うなど、人種的な排他性によって自分たちのアイデンティティの確立を試みるが、やがてこの「不良少年」という集団の中での集団を見つけようとする動きが生まれてくるようになる。これは、同じテディ・ボーイから生まれたにもかかわらず、全く違う性格を持つようになったBEATLESとTHE ROLLING STONESのファンに例をみることができよう。いずれのバンドも最初はテディ・ボーイたちのアイドルであったが、特にBEATLESが広く受け入れられ、「いい子」になってゆくにしたがって、THE ROLLING STONESはその不良性を強く打ち出し、BEATLESとは違うファンを獲得するようになる。そのファンたちはモッズと名乗るようになり、ここに「俺はBEATLESなんかのファンじゃない」「テディとは違うんだ」という集団が誕生したのである。こうして次々に新しい若者グループが生まれることになる。ちょうどこの時期に手に入れることのできた余暇で、新しいファッションを身に付け、アイドルのバンドをもって彼らのコンサート会場でたむろすることに自分たちのアイデンティティを見いだしたのだ。そして無くしたルーツを新しく持つために、彼らの新しいアイデンティティは互いに激しくぶつかりあい、抗争になることもしばしばであった。QUEENのメンバーも 1984年にリヴァプールを訪れたときや、 ロンドンのケンジントンで、ちょうどその頃現れはじめていたスキンヘッズに襲われた。そのとき、攻撃の対象になったのは「毛皮やサテンで着飾った」「レザーやベルベット、 アクセサリーまでつけてギンギラギンのファッションをした」グラム・ロックな彼らのスタイルであった。

イギリスは差異の文化

このように、「他とは違うこと」という差異性を持ったアイデンティティの表し方は、 明らかにイギリス社会が持ち続けた階級社会の特質である。その階級が崩壊したといわれる時代の若者たちは、新しい自分たちのジェネレーションを表す方法にイギリス人に100年 あまり影響を与え続けてきた伝統の手法を取り入れていたのである。サイモン・フリスによれば、イギリスとアメリカの若者文化の一番目立ったは、アメリカは共同体の神話によってヒッピーを発明し、イギリスは差異の神話によってテディ・ボーイの後にモッズ、ロッカー、スキンヘッズ、…ソウル・ボーイ、ファンカー、パンクを次々に生み出したということである。伝統的なイギリス社会への反技から生まれたといわれる若者文化は、実はイギリスの伝統的な「差異の文化」を継承していたのである。

失業手当がいくらぐらいだったのか? 1977年では、親の家に同居している場合は週に9.8ポンド、家から独立している場合は18ポンド(6カ月を過ぎると12.9ポンド)。家から独立している少年が1年間で得る失業手当は、同時期のロンドンにおける大学生の奨学金の約2分の1ほどになる。

1977年は1ポンド480円くらいなので、家から独立していると月に3万4千円ほどもらえたことになります。1977年の日本では、大企業の高卒者初任給が8.5万でした。

※ちなみに、ブライアン・メイが大学院生の時に下級生へのチュートリアル指導のバイトをして週に5、6ポンドだったそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?