仮面貴族ミル・マスカラス「スカイ・ハイ」♫ ファンク兄弟「スピニング・トーホールド」♫ アブドーラ・ザ・ブッチャー「吹けよ風、呼べよ嵐」♫ ロード・ウォリアーズ「アイアン・マン」♫ 〜 プロレスで使われた名曲の数々

「夢のマルディ・グラ」や「マスカレード」が切っ掛け

投稿直前の一文加筆「書いてみたらプロレスの思い出が主テーマに」(笑)。.. さて、「切っ掛け」というのはプロレスラーの入場曲が生まれた切っ掛けという意味ではなくて(これは筆者、調べないと分からない)、今日の note 投稿タイトルにあるようなことを note に投稿しようと思った切っ掛け。それに、「夢のマルディ・グラ」や「マスカレード」がプロレスラーの入場曲として使われたというような事実はない。それはない。ああいう曲調じゃそれは無理だなぁ(笑)。「マスカレード」の方はもしかしたら妖しげな容姿の女子プロレスラーの入場曲とかになら使えるかもだけど .. 例えば Stanley Kubrick (July 26, 1928 – March 7, 1999) の遺作 "Eyes Wide Shut" に出ていた Leelee Sobieski みたいな女性がプロレスラーになって、Tom Cruise みたいな風貌の男のプロレスラーとリング上で対決する時の Leelee Sobieski 似の女子プロレスラーの入場テーマ。試合の方はもちろん、Tom Cruise 似の負け。完敗。試合開始を告げるゴングが鳴った直後から既にたじたじ(笑)。

入場曲の「マスカレード」、筆者はやはりレオン・ラッセルのオリジナルが一番好きではあるけれど、このケースではカーペンターズのカヴァーがいいかと。

試合の結果は上に書いたように、このミュージック・ヴィデオの冒頭イメージとは逆で、試合の冒頭から Leelee Sobieski 似の幻惑攻撃に遭った Tom Cruise 似が眩惑されて完敗。

話を戻しまして ♫

前々回、ポール・サイモンの "Take Me to the Mardi Gras" をその歌詞を訳しながら取り上げて(*1)、その後、昨日は「夢のマルディ・グラ」に加えてレオン・ラッセル、カーペンターズ、ジョージ・ベンソンの「マスカレード」など取り上げながら「仮面 〜 マルディグラ(ニューオーリンズ), カーニヴァル(ヴェネツィア), Eyes Wide Shut 〜 2001年宇宙の旅/エコーズ」という盛り込み過ぎのタイトルで(内容は更にてんこ盛りだけど *2)投稿した際、その冒頭に書いた通りで(*3)、そこに往年の人気プロレスラー「仮面貴族」(他には「千の顔を持つ男」といったニック・ネームもあった)ミル・マスカラスに関しても載せようと思ったんだけど、結局山盛りでどんぶりから溢れそうになったのでやめた。それが切っ掛け。

*1

*2

*3

ミル・マスカラスも取り上げようと思ったんだけど、「ほぼ」いつもながらのてんこ盛りになるのでまたの機会にした。なぜミル・マスカラス? .. 今日の note 投稿テキストの核にあるのはマスク、つまり仮面。知っている人は知っている(笑)、彼の別名は「仮面貴族」。何を隠そう(隠すこともないか)筆者、小学校4年か5年の頃、ミル・マスカラスに会ってあの肉体美にタッチしたことがあるのだ。大ファンだったし、試合観て試合後にリング下に降りてきたマスカラスに迫り(サインももらったはず、あの時のTシャツは今何処?)タッチ、その日は家に帰ってから手を洗わなかったかも。新型コロナなどない、それはそれはジュラ紀、いや違った白亜紀、いや違った、古き良き時代であった。

子どもの頃、プロレスが大好きだった

note のプロフィールに「音楽をこよなく愛する1960年生まれ」と書いてるけど、子どもの頃は音楽と同じくらいに(時にはそれ以上に、笑)、プロレスが大好きだった。テレビでも観たが、親族で連れて行ってくれる人がいて、小学生の頃に何回か実際に会場に行ってプロレスを観たことがある。最初に観た時期は、まだジャイアント馬場とアントニオ猪木が力道山の流れを汲む同じプロレス団体に所属してタッグを組んでた時(の末期だと思う)だから、かなりの昔。小学生の頃は当時月刊誌だった「プロレス」「ゴング」といった雑誌を買ったり、上述の親族からもらったりもしていた。小遣いは当然のように少額だったから、何とか貯めたお金で買うものと言えば、レコードかプロレス雑誌、その他にはご多分にもれず漫画だったかなぁ。

何故プロレスが好きになったのか、その切っ掛けは分からない。ニー・ドロップの膝は実は相手の胸に強く当たっていないとか(たとえば左足がマットに先に着くようにコーナー・ポストから飛び降りてその直後に右足の膝をぶつける、もしくは当てる、にもかかわらずプロレスにおける「必殺技」だった時期がある、笑)(もひとつ括弧、そもそもコーナー・ポスト最上段から本当に膝を相手の胸に「直撃」させたら流石の鍛え抜かれたプロレスラーの身体でもかなりヤバい危なさだと思う)、ボディ・スラムで仰向けに倒されたプロレスラーが相手がコーナー・ポストに駆け上がってニー・ドロップやダイビング・ボディ・プレスをしようとする時にポストから遠過ぎるのに気付くと技を受けられるようにすりすりとポストの方に寄っていくとか(笑)、ロープに飛ばされたプロレスラーがジャイアント馬場の16文キックを受ける際あれって避(よ)けられそうでも馬場さんが上げた足のところに自らすすんで向かってるよなぁとか(笑)、例を挙げればキリがないけれども、その種のことに気づいた小学校高学年以降も、そんな時期からずっと後年の大学生の頃も、プロレスを観るのはけっこう好きだった。

自分も空手を習ったり、プロレスほどではなかったにしろボクシング観戦も好きだったり、自分が中学生の頃から流行り出したプロレスラーと他の格闘技の「猛者」が対戦する所謂「異種格闘技戦」を観るのも好きだったり、あるいは新日本プロレス出身の前田日明による1991年5月11日の横浜アリーナでのリングス旗揚げ戦を妻と一緒に観に行ったりもしている。若い頃は柔道の試合なども大きな国際大会がテレビで放映されたりするとそれを観たりもしたし、自身はストリート・ファイト要するに喧嘩の立ち回りをするようなタイプではなかったものの、上に書いた通りのそんなこんなで、そもそも格闘技の類が好きだというそんな性分が、もともと備わっていたのかもしれない。

古代ローマのコロッセオで格闘技を観ていたら..

前章の終わりで書いたように筆者は生来「格闘技好き」だったようで、となるともしも古代ローマの時代に生まれていたなら、コロッセオとかで格闘技とか観ていたんだろうか ... 野蛮だなぁ(笑)。

いま章見出しに「パンクラチオン」と書くところだったんだけれど、パンクラチオンというのは古代ギリシャで行なわれていた格闘競技、古代ローマでもその呼び名は通じたのかもしれないけど(筆者その辺ぜんぜん詳しくない)、パンクラチオンは確かに古代ローマにも伝わって普及し、ラテン語では(「パンクラチオン」同様、現代日本語のカタカナ書きで表記するなら)「パンクラティウム」と呼ばれていたらしい。

パンクラティウムは西暦393年になってキリスト教徒の皇帝に禁止されるようになったということだけど、あの古代ローマの都市ポンペイが火山の噴火の火砕流によって地中に埋まったのは西暦79年なので、当時のポンペイではまだやってたんだと思う。

現代イタリアのポンペイ、コロッセオの遺跡でのピンク・フロイド「エコーズ」ライヴ、あれ良いね〜 ♫ 話が「飛びます、飛びます」(R.I.P. 坂上二郎)。

上のリンク先 note 投稿のタイトル上の写真は、1983年7月8日に筆者がポンペイのコロッセオ跡で撮ったもの。以下の 2枚はその 2日前、同年7月6日にポンペイじゃなくて同じくイタリアのローマで撮った古代ローマ帝国のコロッセオ跡。

古代ローマの時代のコロッセオでの闘技(人間同士だったり猛獣相手だったり)は格闘技としてどのくらい「真剣勝負」で、どのくらいエンタテインメントだったんだろうか。前者に関しては 100% もしくはそれに近い「真剣勝負」だったものと想像するけれど、後者に関して言うと、観客を入れて行なっていた以上、やはりそれはそれでエンタテインメントには違いなかったんだろうなと。ただ、その前者の真剣さと後者の享楽ぶりを踏まえると、当時のそれは相当に残酷な見せ物だったことになる。

話を現代のプロレスの話に戻して..

現代のプロレスは格闘技というよりはショーとしてのエンタテインメント性が強いわけで、筆者は先に書いたようにその「仕掛け」のような類に子どもの頃に気づいて以降もずっと好きだったわけだから、プロレスは格闘技というよりエンタテインメントとして楽しんだ面が強かったのかもしれない。実際、プロレスから派生した「異種格闘技戦」とかリングスなどもその種のことを孕んでいたことはあるにしてもあちらは「真剣勝負」が売り、プロレスの方はある時代から観る側もエンタテインメントだと理解して、あるいは割り切って観るというふうになっていったと思う。自分が子ども心にプロレスのエンタテインメントの「仕掛け」に気づいた時はまだそういう時代ではなかったけれど、兎に角、それ以降も、長い間プロレスを観るのはけっこう好きだった。というか、面白がって観ていた。

流石に歳とったからかな、(今となっては)かなりの昔から観なくなっているけれど、観ていた時代の終盤は、全面的にエンタテインメントを売りにするアメリカの WWE (なんたって World Wrestling Entertainment) などもテレビで観ていたくらいで。

とにかく、子どもの頃、プロレスが大好きだった。やや余談めくけれど、1968年から1971年にかけて「ぼくら」「週刊ぼくらマガジン」「週刊少年マガジン」などに連載された漫画「タイガーマスク」(原作 梶原一騎, 作画 辻なおき)や、ほぼ同時期に「週刊少年キング」に連載されていた「ジャイアント台風」(ジャイアントタイフーンと読む, ジャイアント馬場の半生記的なストーリーだが創作部分がかなり多い漫画、原作の高森朝雄は梶原一騎と同一人物、作画も前述の「タイガーマスク」と同じく辻なおき)を読んではいたが、自分がプロレスを好きになったのはそうした漫画作品を観るようになる以前からのこと。世間並みにテレビが我が家の小さな居間兼台所に鎮座するようになった頃には既に力道山は他界していたものの、それでも当時のプロレスはゴールデンタイムにテレビ中継されるほどに人気の(当時はエンタテインメントというより)「スポーツ」(と見做されていた)だった。

あ、一つ面白いことを思い出した。当時やはり子どもながら不思議に感じたのは、最初にプロレスをテレビで観るようになった頃は確か金曜の夜8時あたりからだったと思うけれど今では想像しがたいことだがテレビの全国放送で試合が生中継されていて、番組が終了後のテレビ・コマーシャルの時間を残して夜8時50何分かで終わろうとするギリギリのところで、ほとんどの場合(全ての場合だった「かも」しれない)その日のメイン・イヴェントの試合が決着して、大抵は日本人プロレスラー(たち)がシングル戦であるいはタッグマッチ戦で外国人プロレスラー(組)に勝利することになる。わるくても試合の制限時間切れとか両者リングアウト(レフェリーが 20秒カウントを続ける間リング外に居続けるとアウト)による引き分けだったと思う。兎にも角にも、生中継にもかかわらず、番組終了時間のギリギリ直前で決着がつく(笑)。

プロレスが好きになったのは、ミル・マスカラス「スカイ・ハイ」よりもずっと前のこと

イギリスのジグソーが 1975年にリリースして英米で大ヒットした「スカイ・ハイ」が、日本でメキシコ出身のプロレスラー「仮面貴族」「千の顔を持つ男」ことミル・マスカラスの試合会場入場、リングへの登場の際のテーマ曲として使われて大ヒットしたのは 1977年、筆者が高校2年の時なので、筆者がプロレスを好きになったのはそれよりも 10年近く前のことになる(筆者が観出した当時はおそらくプロレスラー入場のテーマ曲みたいなものはなかったんじゃないかと思う)。

そんな筆者が子どもの頃、実際に試合会場で観たり、テレビで観たり(小学校低学年あるいは中・高学年から中学にかけて)、あるいはプロレス雑誌や前章の最後の方で触れた漫画作品などで知ったプロレスラーの名を、大雑把に「ほぼ」アイウエオ順で並べて懐かしんでみると..

「超人」おお違った、「超人」はフリードリヒ・ニーチェの「ツァラトゥストラ」にて! .. 話、戻します(笑)プロレスラー列伝じゃなかったプロレスラー・アイウエオ名鑑、「鳥人」アントニオ・ロッカ、アントニオ猪木、大木金太郎(金一, キム・イル, 김일)、アブドーラ・ザ・ブッチャー(「ブッチャー」ですよ、「ブッチャー」, Butcher 「虐殺者」!)、「無冠の帝王」カール・ゴッチ、キラー・コワルスキー(「キラー」ですよ、「キラー」!)、クラッシャー・リソワスキー(「クラッシャー」ですよ、「クラッシャー」, Crusher 「粉砕機」!)、(足4の字固めで一世を風靡した)「魔王」ザ・デストロイヤー(は、は、はかいしゃ、「破壊者」!)、坂口征二、ジャイアント馬場、ストロング小林、タイガー・ジェット・シン、長州力(アイウエオ順で書いてると最後の方になりそうな力道山は現在のいわゆる「北朝鮮」統治範囲において日本統治・植民地下の朝鮮半島で朝鮮人の両親のもとに生まれた人だったが、歴史的背景を踏まえれば一定の説明はつくがとにかく戦後日本の芸能やスポーツもしくは格闘技などにおける人気者・ヒーローには朝鮮半島出身者や日本生まれの在日韓国人が多いので参考まで触れると山口県生まれの長州力の日本国籍取得前の名前は郭光雄, クァク・クァンウン, 곽광웅)、それからディック・ザ・ブルーザー、テリー・ファンク、その兄のドリー・ファンク・ジュニア、彼らの父親のドリー・ファンク・シニア、ドン・レオ・ジョナサン、バディ・ロジャース、(スープレックスが得意技だった)「人間風車」ビル・ロビンソン、(ベアハッグ=さば折り, 前者は熊だけど後者は鯖、笑=が得意技だった)「人間発電所」ブルーノ・サンマルチノ、(アイアン・クローが得意技だった)「鉄の爪」フリッツ・フォン・エリック、(反則技の噛みつきが得意技だった!)「吸血鬼」フレッド・ブラッシー、そして後に総合格闘家となった前田日明(長州力のところで書いた通りの事情により参考までに触れると大阪生まれの彼の日本国籍取得前の名前は高日明, コ・イルミョン, 고일명)、それから「仮面貴族」「千の顔を持つ男」ミル・マスカラス、そして筆者がプロレスを観るようになった頃は既に他界していた力道山(金信洛, キム・シンラク, 김신락, 百田光浩)、「鉄人」「936連勝」ルー・テーズ .. かなり後年だけど兎に角カッコよかったタッグチーム、二人揃っての認知なのでロード・ウォリアーズ(ホーク・ウォリアーとアニマル・ウォリアーのタッグチーム、本国アメリカ合州国ではロード・ウォリアー・ホークとロード・ウォリアー・アニマル、タッグチームとしては別名「リージョン・オブ・ドゥーム」)ジャージャージャララララ, ジャララララ〜ラララララララ ♫ おっとこれは彼らの入場テーマ曲、ブラック・サバスの「アイアン・マン」!それは後段の章にて ♫

もしかしたら「超人」ならぬ「鳥人」アントニオ・ロッカだけは映像さえ観てないかもしれないけれど、その他は全て実際に試合会場でこの眼で、あるいはテレビで生中継だったり録画だったり生前のだったりと兎にも角にも映像で、観たことがある人たち。なっつかしいねぇ。

気づいたらプロレスの思い出みたいになっていた今日の..

.. だなぁ。次章から一気にいきます。

というわけで今日のこの note 投稿、これじゃタイトル変えた方がいいかもだけど、まぁこのままにします ♫

「仮面貴族」ミル・マスカラス 〜 スカイ・ハイ ♫

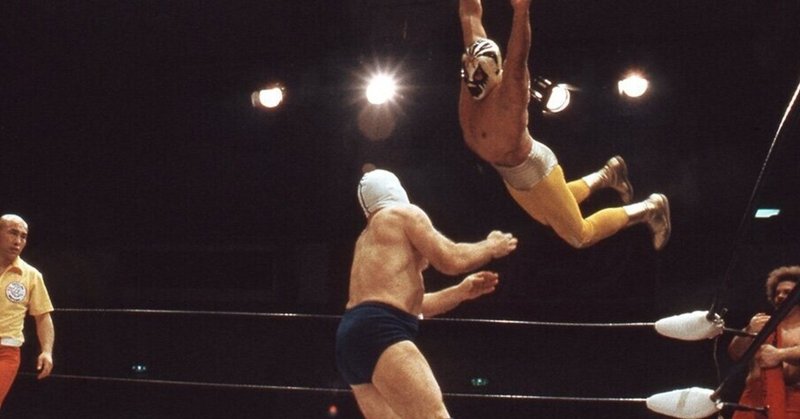

フライング・クロス・チョップ、ダイビング・ボディ・アタック、ドロップキック、ヘッドシザーズ・ホイップなどなど、華麗なる空中戦が得意だった「仮面貴族」「千の顔を持つ男」ミル・マスカラスに相応しい曲調とソング・タイトルの「スカイ・ハイ」、しかしその歌詞を見ると実は失恋ソングだったのだ(笑)。

イギリスのジグソーの 1975年のヒット曲「スカイ・ハイ」が日本で彼の入場テーマとして使われるようになったのは 1977年(1960年生まれの筆者、高校2年のとき)なので、実はこの頃は筆者はあんまりプロレスを観てない時期。でもこの歌がマスカラスのために使われていたのはよく憶えている。

マスカラスは子どもの頃の思い出があるので、本 note 投稿の冒頭で転載した昨日の note 投稿の冒頭のテキスト、しつこくまた以下に貼り付けます。

ミル・マスカラスも取り上げようと思ったんだけど、「ほぼ」いつもながらのてんこ盛りになるのでまたの機会にした。なぜミル・マスカラス? .. 今日の note 投稿テキストの核にあるのはマスク、つまり仮面。知っている人は知っている(笑)、彼の別名は「仮面貴族」。何を隠そう(隠すこともないか)筆者、小学校4年か5年の頃、ミル・マスカラスに会ってあの肉体美にタッチしたことがあるのだ。大ファンだったし、試合観て試合後にリング下に降りてきたマスカラスに迫り(サインももらったはず、あの時のTシャツは今何処?)タッチ、その日は家に帰ってから手を洗わなかったかも。新型コロナなどない、それはそれはジュラ紀、いや違った白亜紀、いや違った、古き良き時代であった。

*一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)より「著作権を有する音楽著作物の著作権を侵害している」旨, 指摘を受けた為, 当初 私の誤認識によりここに掲載していた英語歌詞を削除しました。歌詞に関心のある方は, 公式サイト等に掲載されているものを確認してください(2022.9.1 加筆/削除/編集)。

ファンク兄弟 〜 スピニング・トーホールド ♫

ドリー・ファンク・ジュニア、テリー・ファンクのファンク兄弟、その得意技の名が「スピニング・トーホールド」。1977年から入場テーマとして、ということなので、前章のミル・マスカラスの「スカイ・ハイ」同様、この頃はプロレスをあまり観てない時期なんだけど、でもまぁ流石にこの超有名曲は彼らのテーマ曲として当時から記憶している。

日本が誇るロックバンド、クリエイションがプロレスの技であるスピニング・トーホールドをイメージして作った曲。ギタリスト竹田和夫のこの見事なスピニング・ギターネックホールド(いま作った造語!)♫ .. 作曲も彼かな?

アブドーラ・ザ・ブッチャー 「吹けよ風、呼べよ嵐」♫

アブドーラ・ザ・ブッチャーのテーマの、という修飾をつけるとこの邦題で呼ぶしかなくなる(笑)、「吹けよ風、呼べよ嵐」♫ (下のリンク先はテーマ編集版)

これがテーマとして使われていたのも、前章、前々章の 2曲と同じ頃かな。

原題はもちろん "One of These Days", ピンク・フロイド 1971年リリースのアルバム "Meddle" の LP, A面1曲目。この曲、例えば後にイタリアのポンペイ遺跡、古代ローマ時代の闘技場コロッセオ跡で彼らが演奏したライヴ・ヴァージョンでは "One of These Days I'm Going to Cut You into Little Pieces" と名付けられている、アルバム収録のスタジオ・ヴァージョンの中でも実際このフレーズが呟かれるんだけど、訳せば要するに「いつの日か俺はあんたを粉々に切り刻んでやる」、なんと物騒な ♫

そうだ、ポンペイの古代ローマ時代の闘技場コロッセオ跡でのピンク・フロイドのライヴと言えば、同じ "Meddle" 収録(B面の全編)の "Echoes" もそのときに演奏しているフロイドであった ... とまたまたこれをリンク ♫

ロード・ウォリアーズ 「アイアン・マン」♫

IRON MAN 〜 from "Paranoid", the second studio album by Black Sabbath, released on September 18, 1970

*一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)より「著作権を有する音楽著作物の著作権を侵害している」旨, 指摘を受けた為, 当初 私の誤認識によりここに掲載していた英語歌詞を削除しました。歌詞に関心のある方は, 公式サイト等に掲載されているものを確認してください(2022.9.1 加筆/削除/編集)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?