消費者はいくらまでお金を出す?店舗側が知っておくべき予算の考え方

消費者はいくらまでお金を払うの?

価格をどうつけるのか?価格をどう変えるのか?というのは言わずもがなですが非常に重要です。

価格決めは、「モノを売って利益を出すこと」のモノを売るために考えるべきの重要項目の1つなのですが、

今回は、価格決め・価格変更の参考になる「消費者の予算心理=幾らくぐらいまでお金を出せるのか」という事をお話ししようと思います。

例えば、1,000円ぐらいでランチを食べよう!と考えている消費者はおおよそ幾らぐらいまでのお金を出すでしょうか?

私の中の答えは、最大でも1,800円(厳密には1,799円)です。

予算帯という考え方

上記は、予算帯と呼ばれる考え方に基づいての数字です。

予算帯とは、消費者が商品を購入する時に、心理的に事前にある程度の幅が決定しているという考え方を数値化したものです。

上記では、1,000円ぐらいランチ=1,200円まで、でしたが、

例えば2,000円ぐらいの手土産を買おうとしている消費者は2,700円(厳密には2,699円)までの商品を購入する可能性が高いです。

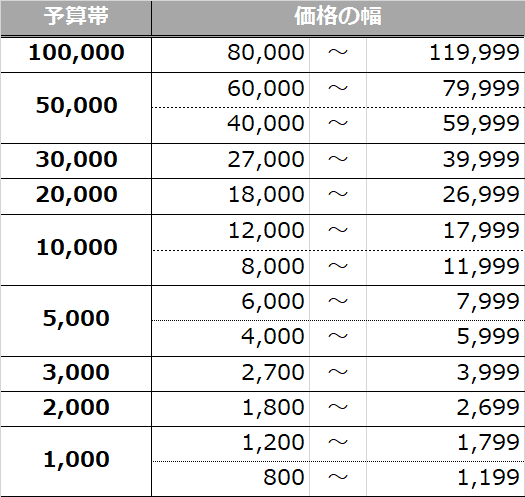

それではそれ以外の予算についてはどうでしょうか?

下記の表にまとめてみました。

この表を見ると、先ほどの1,000円ぐらいのランチを食べようと思っている消費者が当てはまっていたのは、1,000円の予算=800~1,799円になります。

この表にも記載をさせていただのですが、1,000円予算や5,000円予算などの予算に対して、価格の幅が広い場合は便宜上(より事実に伴ったものにするため)2段階に分かれています。

※そのため、1,000円ぐらいのランチをと考えている顧客は、最大で1,800円と先に書かせていただきましたが、より実践的に考えると1,200円までに収まる場合が多くなります。

この予算帯と価格幅というものを理解するのは、まずは数字を覚えて頂くのが早いです。

まず予算帯の覚え方は、頭にくる数字が「1、2、3、5、1、2、3、5・・・・・」という規則性があります。

また価格幅については頭にくる数字とお尻にくる数字が「8、18、27、40」の繰り返しになります。

800~1,800、1,800~2,700、2,700~4,000、4,000~8,000、8,000~

といった形です。厳密には、お尻の価格から1円引いたものが正しい数字になります。

表上では、便宜上1,000円以上から書いていますが、桁が多くなっても少なくなっても、法則・数字の並びは同様になります。

例えば100円予算であれば80~179円、200円予算であれば180~269円・・・

100万円予算であれば80万円~179.9万円、200万円予算であれば180万円~269.9万円・・・という事です。

予算帯の変化が及ぼす影響

ここまでは予算帯が何か、予算帯の価格を幅をお話ししてきましたが、予算帯はどんな影響を及ぼすのでしょうか?

端的に言うと、予算帯が変わる(上にいくと)と、消費者は心理的に「高いな」や「予算オーバーしているな」といった心理になり、消費者は一気に購買しづらくなります。

そのため、平均商品単価が1,000円ほどの店舗において、1,800円を超える商品は、予算帯の考え方で一気に購買がされづらくなります。(もちろん商品内容やグレードが変わるという面もありますが、一旦ておき。)

こういった状況であれば、商品の値付けは800円から1,799円以内に収めるのが買われやすくするという面では非常に適切です。

逆に、たった数円でも下げて、予算帯を1つでも下にする事ができれば消費者心理では、「安いな」「お得だな」という印象を抱かれ購買意欲が上がりやすくなります。

1,000円予算の800円に対して、798円という値付けは、500円予算になる。こういったイメージです。

よくスーパーマーケットなどの小売店で見かける、キュッパ(98円)、キュッキュッ(99円)のような売り方はこの予算帯を活用したものです。普段の生活でも活かされていることが多いので、是非見てみてください。

たったの数円、数百円の値付けでも心理的に売れやすくなる、売れにくくなるが決まってきますので、是非参考にしてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?