探究学習プログラム#11 -十文字高等学校 学校空間をより豊かにするモノデザインプロジェクト-

プロジェクトの概要

5-7月にかけて、十文字高等学校の2年生223名(7クラス)は、MONO-COTO PROGRAM 「学校空間をより豊かにするデザインプロジェクト」を実施しました。本探究活動の目的は、デザイン思考を活用しながら、生徒が自らの解答を提案することを通し、社会と接続した課題発見・課題解決の経験を得ることです。

今回は、オフィス・教育施設用等家具の製造・販売を手掛けるアイリスチトセ株式会社様からテーマ課題をいただきました。

生徒たちは、4人1組のチームで課題を発見し、解決するアイデアを考えました。最終プレゼンテーションとして、クラス内発表で選抜されたチームが、アイリスグループ東京本部で社員の方々アイデアを提案しました。

プロジェクトの流れ

⑴ 基礎編 授業1-4回目 デザイン思考の基礎を習得

プロジェクトに入る前に「学校における困りごとを解決するモノ・コト」をテーマに全4回の授業を行ました。「さぐる→きづく→ひらめく→つくる→ためす」のデザイン思考のプロセスに慣れることが目的です。

⑵ 実践編 授業1回目 オリエンテーション

アイリスチトセ社員の方々から、商品開発の流れや商品開発で採用されている考え方「ユーザーイン」について説明いただきました。また「学校空間をより豊かにするモノ」というプロジェクトテーマの発表があり、学校やオフィスの事例を提示しながらイメージを伝えていただきました。オリエンテーションの最後には「今魅力的であると感じる空間が、ちょっとした工夫でより魅力的に見えるアイデアを待っています!」というコメントをいただきました。

⑶ 実践編 授業2-3回目 インサイトを考え、解決するアイデアを出す

まず、生徒たちはチーム内で学校生活における課題や願望を出し合いました。どんな場面で、だれが、どんな困りごとを抱えているのか考え、着目する1人のユーザー、場面、インサイト(=ユーザーの本当の願望)をそれぞれ定義しました。インサイトを叶えるアイデアを考え、プロトタイプを制作しました。すぐにプロトタイプを作り、試行錯誤を行うチームもあれば、なかなか前に進めずに議論を続けるチームもありました。

⑷ 実践編 授業4-5回目 アイデアを形にしてテストする

プロトタイプテストをすることで、アイデアが困りごとを解決しているのか、検証をしました。テストを通じて分かったことを元に、アイデアに改良を重ねていきました。次第に、生徒たちもデザイン思考に慣れ、どのチームも「つくる→ためす」というデザイン思考のサイクルを回せるようになっていました。

⑸ 実践編 授業6-7回目 ショートピッチでアイデアを整理する

これまでのチーム活動をプロジェクトシートにまとめ、弊社ファシリテーターに共有するショートピッチを行いました。プロジェクトシートにチームの進捗状況を書き込むことで、現状を可視化、言語化し、自分たちチームの状況を客観的に判断することができます。プロジェクトシートとショートピッチにより、生徒たちは次にすることが明確になったようでした。

⑹ 実践編 8-9回目 アイデアをプレゼンテーションする

1チーム3分間でプロセスや最終アウトプットについてプレゼンテーションするクラス内発表を実施しました。プレゼンテーションの動画をアイリスチトセ社員の方々に以下3観点から、審査していただきました。

◼︎審査項目

デザイン思考プロセス(ユーザー/シーン/インサイト/プロトタイプ/テスト結果)が語られているか?

審査員的に、インサイトとアイデアの納得度は高いか?

テーマに対する整合性はあるか?

⑺実践編 授業第10回目「アイリスチトセ様にアイデアを提案する」

選抜10チームがアイリスグループ東京本部で、プレゼンテーションを行いました。アイリスチトセ株式会社からは、以下の方に審査員として参加いただきました。

教育事業部長 山﨑様

広報室室長 崔様

教育事業部支店長 薮口様

マーケティング部 今津様

教育事業部 石川様

生徒たちからは、「グループワークを活性化する机」や「スカートが汚れない猫の手型黒板消し」といったアイデアが提案され、審査員からは「普段どれくらい課題感を感じているのか」「特にあったら便利だと感じる場面はどこか」「既存の商品との大きな差はどこにあるのか」といった質問がされました。プレゼンテーション後には、社員の方々に各賞を選出いただきました。

▼アイリスチトセのみなさまと十文字高等学校黒田先生のインタビューはこちら

https://note.com/curio_/n/n9edee063f4b1

⑻番外編 大学での発表

プロジェクトの成果発表の機会として、デザイン思考のプロセスの観点で選抜された8チームが、十文字学園女子大学にてプレゼンテーションを行いました。

十文字学園女子大学にて、デザイン思考を活用したカリキュラムを導入している社会情報デザイン学部の見吉先生と鳥越先生、人間生活学部の梶野先生に出席いただきました。

生徒たちは、「スカートを巻き付けるハンガー」「チョークの不快音を軽減するカバー」「教科書をかさばらずに置けるブックカバー」等のアイデアを、デザイン思考のプロセスも踏まえながら説明しました。

先生方はデザイン思考のプロセスの観点から、フィードバックをいただきました。チョークの不快音を軽減するカバー提案したチームに対して「先生にチョークの使い方と好みをヒアリングし、チョークと不快音の関係について論文を参照したことが丁寧だと感じた」という評価をいただきました。

また、スカートが椅子に挟まることを防止する防災ずきんを提案したチームに対して「メガネの引っかかりに対して、緊急時にメガネをかけたままでも被りやすい構造を考えてみては」と改良提案のフィードバックがあり、生徒たちの自信と学びに繋がる機会になりました。

グランプリ受賞チームへインタビュー

グランプリを受賞されたチームの4名(Aさん、Bさん、Cさん、Dさん)に弊社の角田がインタビューを行いました。

プロジェクト概要

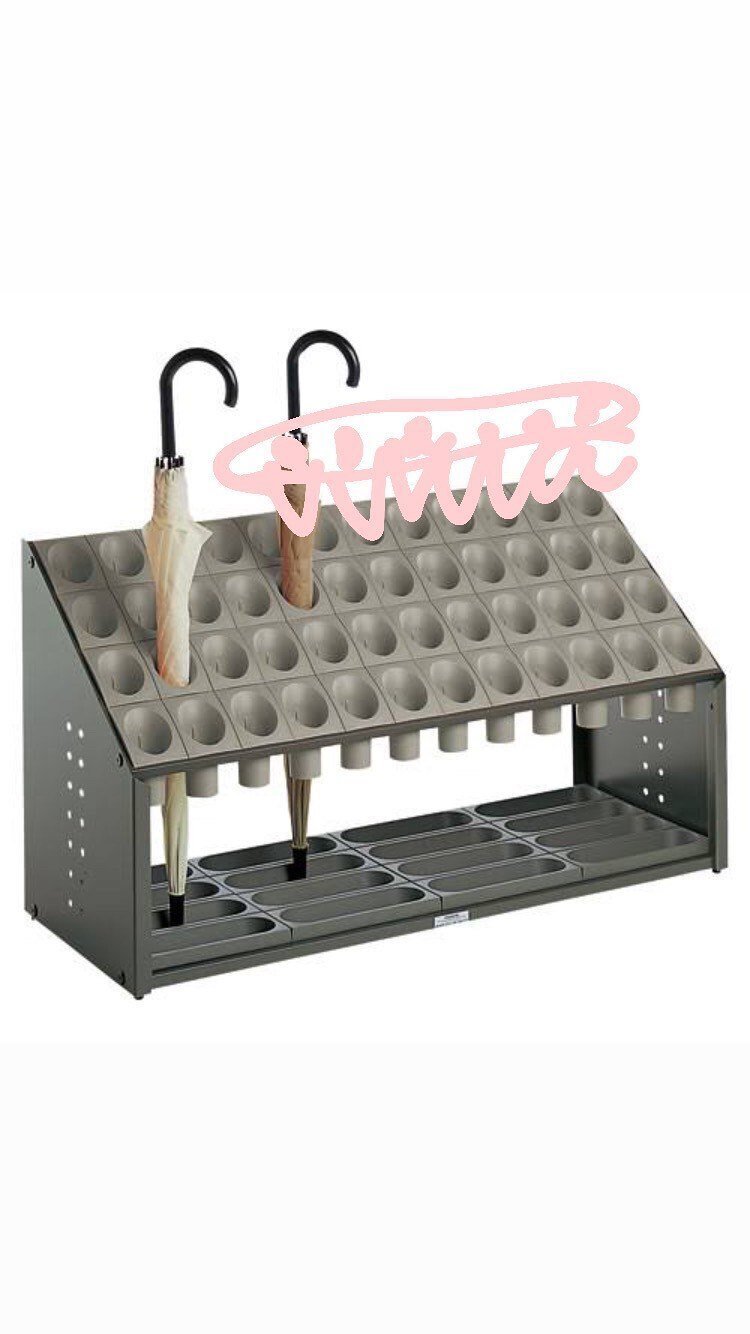

グループメンバーの「雨の日に濡れた折り畳み傘を置く場所が欲しい」というインサイトから、楽に汚さずに折り畳み傘を置くスペース付きの傘立て「らくらくカッサーくん」を考えました。

インタビュー

角田 グランプリの受賞、おめでとうございます。まずは、受賞した感想を教えてください。

Aさん 正直言って、グランプリになるとは思ってなくて。

Bさん 私たち、めっちゃギリギリでやっていたから(笑) 何日も残ってやってたよね。

角田 そうなんですね。優勝すると思ってなかったのに、頑張れたのはどうしてなんででしょうか。

Cさん 形にする過程で、いろいろとこだわりが出てきちゃって。

角田 こだわりが出てきたのは、具体的にどういうところだったんですか。

Aさん 私たちは、このアイデアになる前に結構いろいろやってきていて…。 1番最初は、机のアイデアだったんですよ。でも、うまくいかなくて。一旦、インサイトに立ち戻って考えました。次のアイデアは鍵のことで。部活動のときに毎回鍵を取りに行かなければいけなかったんですが「行くのがめんどくさいなら、取りに行く必要をなくせばいいんじゃないか」という話になりました。宅配ボックスのような鍵を入れるケースを考えました。でも、宅配ボックスだと既存のものと差別化できないし、アイデアではなくて制度の話になってしまっていることに気づいて、それもボツになって。その後に雑巾とかカーテンとかいろいろ出て、そうやっているうちに「傘はどうかな」って思って。チームメンバーの子にLINEで写真や描いた絵を送ってみて、形にしていきました。

Dさん 周りがもうプロトタイプ作り終わってるときに、インサイトに戻って最初からやったので、かなりドキドキしていました。

Cさん 放課後残ってやってたから、クラス内発表の前には、他のチームと同じくらいのタイミングになるまで巻き返したよね。

Aさん でも、原稿もかなり直したよね。発表直前まで考えてて「この文章おかしくない?」って。 アイリスで発表したときも、クラス内発表の内容から付け足した部分があったんです。クラス代表になってから「今のプロトタイプもまだ改善できるんじゃないか」って。せっかくアイリスに行けるなら、もっといいものを目指したくて。

角田 私だったら、一度考えたアイデアを捨てられないと思うんです。どうして、1から考え直すことができたんでしょうか。

Aさん 私たちは、結構意見が出る班だったんです。「メンバーがすごくいいのに、変なこだわりでいいものができるチャンスを逃しちゃうのはもったいない」って思って。だから「もう一度、最初に戻って考えよう」という話になりました。「1番最初の授業でみんなが学校内の不満や願望を書いたワークシートを見直してみよう」って。その中で「傘の問題いいな」ってなりました。最初はみんなが共感するテーマを選んじゃったから「もう解決策あるじゃん」ってなりがちだったので「敢えて共感値が少ないものを選ぼう」という話になりました。

Cさん 私は駅まで行くときに傘を使った後、濡れた傘を鞄の中にしまうのが1番嫌で。その時の「困ったな」っていう気持ちが強くて、それを思い出した感じです。

角田 確かに、共感値が高いものって企業はもう目をつけて商品化してる場合も多いですよね。結構ニッチな課題の方が今まで気づかれてなくて面白かったりするから「共感値が低いものに行きついた」っていうのはいい気づきだったんだね。

Aさん 机のアイデアを考えていたときも、みんな困っていることがあるからアイデアがどんどん追加されちゃって。結局、1番解決したいインサイトが隠れちゃってたんですよ。黒田先生(※授業を担当された十文字高等学校の先生)から「ユーザーにちゃんと質問して、どういう困り事なのかを深掘っていく必要があるんじゃない」という助言をもらって、 方向性が変わった感じです。

角田 みなさんにとって濃いプロジェクトの時間だったと思うんですが、特に楽しかったことは、何ですか。

Dさん ずっと楽しくやってました(笑)

Bさん 放課後残ってやったりしてると、どんどん気持ちが高まっていって。でも、そういうときに一旦制御する子が出てくるんですよ。「一旦落ち着こう」って。

Cさん プロジェクトを進めながらも「(プロトタイプの)ここが折れちゃった!」「この内容、スライドに入れてないよ!」って、みんなでわいわい言いながらやっていました。

Aさん グループLINEで「いつやる?」って予定立てたりするのも面白かったです。 グループ通話機能を使って相談とかもしてたんですけど、グループ通話って直接会って話すわけじゃないから大体効率悪くなりがちだと思うんですね。でも、このチームの通話は、すぐに意見が出てきて。私はグループ活動が苦手なタイプなんですけど、このチームでは積極的に意見が言えました。

角田 みなさんのお話を聞いて、すごくバランスがとれたチームだと感じました。今、楽しかったことを聞いたんですけど、逆に苦しかったことはありますか。

Bさん アイデアが何もない状況のときは、苦しかったです。

Aさん そんなときでも、みんなで頑張れたのは結構すごいことじゃない?どんなときも、みんなの気持ちがバラバラにならなかったと思います。

角田 このプロジェクトの経験から、今後に活かせそうなことはありますか。

さん 「人からもらったアドバイスは実行した方がいいんだな」って思いました。黒田先生のアドバイスを参考にして、やり方を変えられたから、ここまで来られたので。今日、アイリスさんにプレゼンさせてもらって、すごく嬉しかったです。みんなでここまで来たことが、めっちゃ嬉しいです!

Bさん 私、初めて知らない人の前で発表したんですよ。企業の人やたくさんの人の前で発表した経験が、次にそういう場面がきたときに力になっていくと思います。

Cさん 私、緊張しないと思ってて。だけど、終わった後、手がありえないぐらい震えてた(笑)

Dさん めっちゃ緊張してたみたい。グランプリになったときも、手が震えてたよね。

角田 プレゼンに実際の場面を再現した寸劇が入っていて、見てて引き込まれる構成になっていたと思うんですが、プレゼンは案を出し合ってつくっていった感じですか。

Dさん 寸劇は「やった方が伝わりやすいよね」という話になって、取り入れました。

Cさん 「どうやったら伝わるか」って考えて。「ここは補足が必要なんじゃない」ってみんなで意見を言い合いながら、構成を考えていきました。

Aさん 本番は、想像以上に劇と劇の間がなくて。焦ったけど、結果うまくいって良かったよね。

角田 私から聞きたかったことは一通り聞けたんですけど、もし言い残したことがもしあれば教えてください。

Cさん 傘立てなんですけど、フックの形の前にカップ式でそのままパコッてはめられるアイデアを考えたんですよ。でも「口が広くなると横に当たるじゃん」「物理的に無理だな」って。

Bさん じゃあ交互にすればいいってなったですけど、それもうまくいかなくて。

Aさん 私がこのすごい変な下手な絵を描いて送って(笑) でも、そこからアイデアをまとめてくれる人がいるから、うまくいきました。

Cさん 動かした時に柱の外側にフックが残っちゃって、その部分が邪魔なんですよ。もし、小さくできて、かける場所が磁石みたいになってて、フックを移動させたら、同じだけ傘をかけられるんじゃないかみたいな案も出ました。

角田 本当に改良のサイクルを何度も繰り返して、今のアイデアに行き着いたんですね。教えていただき、ありがとうございました。

(インタビュー・文章:角田)

本記事の詳細は、弊社担当までお問い合わせください。

・プログラム:https://mono-coto-program.com/

・イベント:https://mono-coto-innovation.com/

・Facebook:https://www.facebook.com/curioschool

・担当: s-daimon@curioschool.com(大門)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?