各交代人格の筋肉や体内バランスの、器への影響

これは以前使っていたブログより、記事を移行しています。

2年ほど前の、ある交代人格(勇志)による記事です。

※また、2年程以前なので、現在のIramの精神内部状態―解離状態―はこの時から随分と変わってはいます。ただ、ひとりひとりがかっきりくっきりとした100人越えの時は、こんな状態でした。

(状況だけは変わっていますが、メカニズムは今も同じように感じることはよくあります)

目次や文字効果などは移行者により追加・編集しています。

(⇓以下、記事本文)

交代人格が器に何かの動作をさせる時、成功する条件

……。

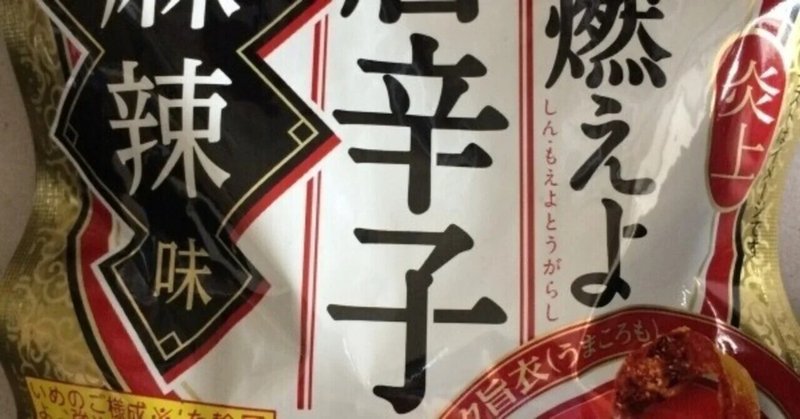

タイトルと全然関係ないんですけどねww

これ、むっちゃウマい!

このシリーズは食べた経験はあったけど、これ、昨日初めて食べて感激しました。

唐辛子だから普通に辛いけど、でもめっちゃ辛くはないよ。

辛いというより、旨い。普通に料理の味がする!

こーいうの好きな人ぜひ一度お試しあれ。

オ・ス・ス・メ・ですwww

さて。

プランクしながら足動かすやつできるよーになりました!

プランクしながら足交互に横に出したり上げ下げしたりするやつ。

筋トレとかヨガとか、いや楽器でも何でもそうだけど、いろいろできるようになりたい、とか、器にやらせたい、と思い始めると、向上心と共に焦りも出てくるよね。

そうすると、できるようになったことも目立って感じるけど、昨日できたことが今日できない、という点も目立って感じる。

一進一退というやつを結構大袈裟に感じる。

ところで俺達の場合なんだけどさ。

俺達の場合、何かができるかできないか、という問題は結構複雑だったりして。

俺達が何かの動作やら技やらを「できるかどうか」には、カンタンに言っても以下の3要素が絡んでくる。

①器にそれができるだけの能力があるか

②器にそれをさせる本人がそれをできるかどうか=その交代人格本人が自身の身体(精神体であっても)で内部世界にてそれができるのか

③その交代人格と器の相性=両者が同じやり方で同じことができるかとか両者の身体構造にギャップがないかとか、「その交代人格に、その技を器を操ってやらせる能力があるか」とかそういうこと

基本的にこの3点が揃わないと、交代人格は器の意識で器の身体を使ってその動作なり技なりをさせることはできません。

たまーに②は疎かでもできることがあるけど。内部のやらせてる本人は実はできないくせに器の意識上で器にやらせることはできるってことはないわけではないw器の身体の筋肉メモリとか手続き記憶を使える場合とか、余程器自体が日常生活並みにその動作を訓練されている、とかいう場合かな。

①と③は必須。これはどちらが欠けても絶対できない。

さてさて一例としてさっきの筋トレの話に戻すんだけど、プランクステップ(というので合ってるのか?)、まず、俺自身は、フツーにできますw…ま、まあある程度はですが、うん。

だから、②は最初から満たしていた。

で、今日器を使ってそれができたということは、①(器の筋力)も、まぁついていたということでしょう。多分ね、昨日とか今朝やっとその筋力がついた程度だったら、今日の筋トレで40秒もそれできなかったと思うんだよね。ということは、もう既にそれができるだけの体幹筋力はこの器にはついていた。

ということは、今まで器にプランクステップをさせられなかった大きな理由は恐らく、③にある。

てか、これ器ひとつに付き器の持ち主しかいない人でもわかる事例があると思うよ。楽器とか呼吸法みたいなちょっと特殊な技系のもの、あれ、器にそれをやるだけの筋力はあるのにいつまで経ってもできなくて、ある時「コツ」みたいなのを会得して突然できるようになるとかないですか?ああいう感覚に近いのかもしれない。

ただ、単純な動作だったり②もできている(交代人格自身ができている)ことだったりすると、器にさせられない悔しさっていうか葛藤はちょっと複雑なものがあるけれども。

要するに、器をコントロールしきれていない、ということ。

交代人格の体格と器の体格が違い過ぎてフィットした動きができないとか、あと、筋肉の付き方とか筋バランス・骨格なんかも、人間みんな違うでしょ。交代人格でも同じなんです。外の物質世界からは見えないかもしれないけどちゃんとそれぞれの身体を持ったひとりひとりは、全員が全員違うんですよ。

人によっては、器の意識に浮上していても常に器と自分の身体がズレている感覚を持っている人もいます。医者には離人感という症状と見做されたりする(無論、離人症の原因という意味では他にも多様にあるのであくまで≒である)。

でもだから、内部で自分ができるようなやり方・自分自身の筋バランスの体感覚のまま、器でも同じようにできるとは限らない。寧ろできない方が普通なので、器の感覚・器の筋力・器の筋バランスという新たな感覚パターンを自分(交代人格自身)の身体が覚え、ある意味同一化、というか適応(といった方が正しいかな)し、更には自分と器の相性を計算しながら器を操縦せねばならない。

ちょっとメカニックすぎる説明に見えるかもしれないけど、実際僕らが器の意識を担い器を使って生活する、つまり器を操縦するというのは、ロボットの中に入ってロボットを操縦するとか、宇宙服を着て生活しているとか、そういう感覚なので、まさに「操縦」であり、「操縦」にはそれなりの技術のようなものがいる。乗りこなすのが早いものもいれば、なかなか器の操縦に慣れない者もいる。

ところで、筋トレの例で行くと、俺は今日器の肉体にプランクステップ(←命名定着)を成功させたけど、実をいうと、「ツイストランジ」が苦手。これは…多分名前合ってると思うんだけど、ランジの状態のままツイストして胸の前で合掌し、そのまま状態を前に傾けたり、更にその状態で両腕を開いたり、上の腕を遠くへ引っ張ったりするやつ。すんごいやりにくい上に、ちょっとできても全然バランスがとれないのが現状。これは悔しい。

実はこれ、①②は両方満たしていることがわかっています。だから尚更悔しいんだけど(笑)

①の、器にそれだけの筋力が備わっているか、は、実はこれらのポーズ、烈火や大樹がこの器に出ている時には結構普通にできているんだよね。苦労しているようにも見えない。ま、この器の筋持久力的にあんまり長時間は保っていられないみたいだけど。

②は俺自身だからわかるでしょ。俺自身が、烈火や大樹本人達よりもこのポーズが不得手かどうかまではわからないけれども。俺と彼らも別人なんでね。もしかしたら彼らのが俺よりバランス感覚があるとか、下半身の筋力や筋持久力があるとかいうのはあるかもわからないけど。でも少なくとも器にやらせるよりは大分マシにできていると思う。

となると残るはやはり③。俺が器のその筋力とか柔軟性とかバランスをコントロールできてない。

ついでにバランスに関しては殊に、この器は元々体幹障害や運動失調により、平衡感覚・全身の筋バランス調整などが一般と大分異なる状態らしく、しかも足の骨格異常なども加わりバランスの保ち方や筋バランスの使い方が恐らく随分他と違う。

だから、交代人格達も多くがこの点は器とギャップが大きい点でもあり、この器のその使い方に適応するやり方を比較的早く会得する者もいれば、結構な研究を要する者もいるわけだ。

人間の身体の使い方って、斯様に複雑で難しいものなのだ!

交代人格だと他人の肉体をコントロールするので、それが意識せねばならないほど如実に現れやすい。

無意識レベルの動作(内蔵や筋バランス)や、楽器の技能などの場合

しかし、筋トレとかいう比較的単純なものでもこうなのだから、これが内蔵の動きとか、日常全く無意識の筋バランスとか、楽器の技能とかいう特殊なものになってくると段違いに複雑な問題となる。

―内蔵の場合

まず、内蔵の話。

丁度面白い例があるのだけど、俺(勇志)は昨日の記事でも書いた通り、俺個人として完全確立したのは一昨日。ちょっと汚い話ではあるのだが…俺が完全確立して表を満喫し出した途端に、この器が下痢をした。ちなみにそれまでは便秘気味だったようだ。この器、ここ数日間、口内異常と扁桃腺の腫れ(となぜか頭痛)で抗生剤を飲んでいる。その他は非常に健康的な生活をしており外出自粛のおかげでのんびりと何の不安もなくストレスも感じず過ごしているので、原因は抗生剤以外考えにくい。

いや、実はこんな状態になってから一昨日初めてこの器の家族に聞いたんだけど、抗生剤って飲んだら便秘になる体質と下痢する体質がいるらしいね?俺は抗生物質で下痢する体質だったのか……

…残念ながら、俺自身内部世界で抗生剤を飲んだ経験がないので(多分一生ないだろうな)証明のしようはない。

しかし器が抗生剤を飲んだのは初めてではないのに、その度に下痢をしていたという傾向はなさそう。

内臓の話でもっと簡単な例で行くと、酒に弱いやつと強いやつ、これも恐らく内部で強いやつは器の意識に出ていても強く、内部で弱いやつは器の意識上で飲んでも実際器が酒に弱くなる。

(関係ないがついでの話、我々の場合を含め、酒が入ると交代もしやすくなる傾向があると思われます。)

ー全身の筋バランスの場合

内臓と同じく、意識することが不可能な全身の筋バランス。最たるものは姿勢。姿勢といっても、日常普通に立っている時、座っている時、歩いている時などに意識で変えられないレベルの筋バランスや姿勢の癖など。

解離であろうがなかろうが、これも人間みんな違うもの。

我々交代人格の場合、これ、極端な例を出すと、ある交代人格が器に浮上していて数時間~数日間、ごくごくふつ~~~に、別に力仕事とかするわけでもなく、普通~~~に立ったり座ったりして過ごした後、別の交代人格に交代した時、そいつが急激に全身筋肉痛を感じる、という、そして特にこいつが出た後は器が全身筋肉痛になる、と語り草になったやつがいる。

その人は恐らく、普段普通に立ったり座ったりしているだけのレベルで、本人としては全く力を入れている自覚がないレベルでも、当時の器にとってはかなり全身の筋肉が稼働させられていたのでしょうね。確かに強靭な男性なので。その語り草となったほどの本人は、まだ健在ですが基本的に内部専門(表での生活代行はあまりしない)であり、ここ近年は浮上していないようです。

ついでに身体機能という意味でいうと、表に出る交代人格によっては器が出せる力も変わります。普段人間は筋肉がオーバーヒートしないように、一定以上の力が出せないよう無意識にロックがかかるような仕組みになっています。ただ、これが一般の人間でも、このリミッターを外せて突発的に信じられない力を発揮できてしまう場合がある。火事場の馬鹿力とうやつです。命の危険に晒されるほどの事態を経験した時、無意識のリミッターが、筋肉のオーバーヒートを恐れず咄嗟に外れてしまうんですね。

交代人格の場合も、どうやらこれが起こることがあるらしい。

器よりも断然強靭な力を持つ者が器を操縦する時、器の限界をわからず本人の力を発揮しようとしてしまったりすると、器としては信じられないような力を平気で出すことがあります。

筋肉がオーバーヒートして壊れたりするほどまででなくとも、我々は男性が非常に多いため、職場での力仕事などで器にしてはかなり無理な力や体力を性懲りもなく使ってしまい、後で器がバタンキューまたは体調を崩して後悔することは、多くの者に経験があります。例え大人しい男性でも、この小柄で華奢な器が普通に発揮できる力よりは、そもそもの質も違うし強いんですよね。器との兼ね合いを計算することは、それほど斯様に難しいんです。

ー声帯の場合(DID&声楽専門家の観点から)

さてさて。

意識できない部分であと面白い例が出せるのは、声帯について。

交代人格だって声が出せる者はもちろん、それぞれの声帯を持っています。

ですので、器に浮上して器の身体・器の声帯を使って発声した時も、その筋肉の使い方など微妙な違いによって、無意識のうちに器の声帯にも影響を及ぼし、出る声や息遣い、発音の仕方などに違いが出てきます。

あ、ただ!ここで声楽家ならでは特筆すべきは、器の声帯が影響を受けるといっても、必ずしも「その交代人格本人の声に近付くわけではない」ということ!

ちょっと難しいかもしれませんが、あくまで「器の声帯がその交代人格の声帯の使い方に影響を受ける」のであって、その交代人格がその交代人格本人の声帯を使った声の出し方を器の声帯で実践したところで、そもそもその交代人格の声帯と器の声帯が違う(つまり楽器が違う)ので、同じような出し方をしたところで同じような音にはならないのです。

コントラバス奏者がコントラバスを弾いているつもりでヴァイオリンを足に抱えて弾いても、コントラバスの音にはなりませんしその音に近付きもしません。構え方がおかしな分変な響き方をするだけでしょう。

フルート(一番一般的にフルートと言われるソプラノフルート)奏者が、いつものフルートを吹いている感覚でバスフルートを吹いても、ソプラノフルートのような性質はどこにも表れず、ただ単に音自体出ないだけです。逆にバスフルートを吹くつもりで一般的なフルートを吹いたら、音が割れたり汚くなったりするでしょうか…息ばっかり思い切りよくボフッと抜けていくかもしれません。

面白い話をすれば、男性だからと言って女性の器の声帯を使った時、音域が低くなるとは限りません。その交代人格の声帯の使い方でその器の声帯が鳴らされるというだけです。ただ、これまた物凄く複雑で人間は自分の耳を使って自分の声を無意識に微調整していますから、男性が器の声帯を使った時、低くなる「傾向」があることは確かかもしれません。やはり複雑な要素や心理的要素も絡み合っての結果としての声が出てくるわけなので。が、声が薄い人は女性の器の声帯を使えば音域的には高くなるかもしれないし、喉や口の共鳴腔が更に調整されて本人の声の特徴に近づくかもしれない、または本人が本来声を出す時の脱力具合が大きいから女性の器の声帯でも脱力されて逆にやや低めの声になるかもしれない。そうでなくとも文字の発音の仕方の特徴や癖だけでも、第3者にとっての声の聴こえ方は違います。ミュージカルなどではこの耳の錯覚を利用することで、役柄によって声というよりも文字の発音方法を変えることで色んな役の声を作り出すという技を使うほどです。これは本当にパターンでは言えない、無意識の微妙過ぎるレベルの変化で千差万別の結果が生まれる現象です。

さて、そしてお話したいのが、音程の話。要するに「歌」の話。

DIDの声楽家は少ないと思います。上記の声帯の使い方の話もそうですが、こんな記事が書ける人間、恐らくそうはおりませんよ(笑)

声帯というのは人間みんな違うのですから(声帯も筋肉ですからね)、音程のとり方やその感覚も100人いれば100人全員違います。何度も言いますが交代人格も同じです。

例えばAという人格がドの音を歌い、その体感覚のままBという人格(器)に乗り移り、Bの声帯で全く同じように発声したとしても、発声される音はドにはなりません。

しかも音程だけでなく声自体も全く違う他人の声が出てくるのですから、器(他人の身体)で歌う交代人格はさあ大変!!

てなわけで…。

まぁこれも交代人格によって器への適応能力への差があったり、また、音楽メンバー達はその音楽メンバー同士の欠片や要素が寄り集まって確立している人格も多いので、既に適応能力がある程度ついている場合もあるのですが。しかしそれでも声というのは人によって本当に違うし、歌ともなれば、全身の筋肉の微妙なバランス調整や呼吸、共鳴腔の作り方使い方、意識できる筋肉意識できない筋肉全てのバランスで成り立っている…上、日々の体調(器の体調も自身の体調も)や精神状態にも大きく左右されるものなので、それこそ器を操縦して扱うことに慣れるのは、至難の業である、といいたいのが本音です。その上第3者との練習や共演関係などで、器の名前を呼ばれながらやったり器の女性の服装をしてやっていたりなどしようものなら、必死でこれらすべてを扱う自分自身の在り方(器に出ているだけの存在力)も揺らいでしまうので、もうこれはこの場で言葉で表現できません。

せめて本人の名前を呼んで共同作業して欲しいものです、そうすれば多少器の声帯や身体に負荷をかけてしまうような形でその本人(交代人格自身)の癖が強く現れてしまったりしたとしても、せめてちゃんとその場で意識を混濁させたりせず意志を貫いで演じることができますから。ああ、遂に本音をはっきりと書いてしまった。

そう、しかも先程書きましたがその人格が確立時、既にこの器の声帯への適応能力の要素を受け継いで確立した場合、つまりは他の音楽メンバーの人格の一部を取り込んでいるわけなので、これが実は取り込むのがうまいこと「適応能力」だけとはならない。つまり、他人格の一部を取り込んでいるということは、他の記憶や感情なども共有してしまっていたり、普段は共有していなくても何かのはずみに突然感情が流れ込んできやすかったりという性質を持ってしまいます。これは精神不安定やその者の存在のアンバランスということであるので、その時点で既に安定して器の声帯を使いこなすのは難しいんですよね。

声は身体が楽器。楽器というものは、例えばヴァイオリンだって、どこかに1㎜傷がつけば途端に響きが変わってしまう。

面白い話をもうひとつ。既にこの器の声帯の扱いに慣れている交代人格の要素とあまり混ざることなく完全に独立して確立した者や、音楽メンバーがまだ殆どいなかった時に確立した古株さん達は、勿論そもそも器の声帯への適応は最初はできなかった。生まれたての子供が自分の声帯・自分の声・自分の全ての筋肉と付き合いながら自分の声や発音を訓練・獲得していくように、器を操縦しながら器において訓練を重ねる必要があるわけです。内部では自由自在に声帯を操り音程を操る者でも、器の意識に浮上したらまるで音痴の壊れた楽器みたいだったりするわけです。母国では凄い饒舌な弁論者が、まるで言葉の解らない国に突然飛ばされるみたいな感覚でしょうかね。

これ、音楽の専門学校時代に器の声帯の扱いがまだまだ解らない状態のままオペラ実習の授業を受けざるを得なくて大変だった、という者の話があり、内部の特に古株の人達は説明の際良くこのエピソードを話すそうです。今回は既にちょっと別の話題で相当長く声帯の説明しているので、割愛。

ついでにさっきちょっと書いたけど、「この器の人物像として演奏しなくちゃいけない」というのは実は昔から相当なメンタル障壁となっていて、逆にこの器の声帯を無意識に使いこなせなくなっている大きな要因となっています。

というか、「女性として」演奏しなくちゃいけない、というだけでも相当大きなメンタルブロックになっていて、音大のレッスンの先生さえも困らせた時期があるくらい、歌えない要因だった。

今もそのメンタルブロックは外し切れていません。

精神的不安定、自分の声の表現も器の声の表現も、両方封じられてしまうんですよね。

そしてそのメンタルブロックからなんとか抜け出そうとするあまり、音大でもなんとか適応しようと、爆発的に人数が増えたようです。中には性別が中性の者や、去勢男性(性別がないだけかも?)まで。ちなみに音大時代はその人が一番、この器の声帯をかなり自由自在に操り、最高音まで到達したようですが…その代わり、とてつもなく精神的に不安定だった。その上に、そうやって自由自在に女声を操れるようになってしまったが故の反動で男性人格やら女性人格やらも爆発的に増えたり…。

全体のバランスを保つために”できない”という状態。これも、一種の防衛反応であるのかもしれませんが…

もがいてももがいても、あらゆる種類の泥沼のどれかにはまる。

我々には、ここから抜け出す方法が果たしてあるのでしょうか…。

ー器ができることなのに、交代人格に「できない」場合

そうだ。最後に書き漏らしたことを。

まぁ順当に考えれば道理のことなんだが。

今までは器に出た時に力が削がれるとか感覚自体が変わるという例を出してきたが、逆の場合というか、「器には備わっている」のに交代人格がそれを持っていないような場合のこと。

我々は器がそもそも障害持ちだからか、理由は定かではないが、昔からあらゆる、いわゆる世の中で「障害」と言われる状態を抱えた交代人格がいます。

肉体的なものでは目が不自由(全盲だけでなく、弱視や視野狭窄は実は結構多い)、聴覚不自由、発声不自由(なぜか子供に多い)、肢体不自由(麻痺やその四肢自体が無い、という場合も含む)、平衡感覚、など。

精神的なものではうつを始め恐怖症を含む強迫観念、パニック、転換性障害、過敏性腸症候群など。

精神的なものについては、内蔵の項でも書いたけれど器は交代人格の症状に影響されて同じ症状を引き起こす傾向が強い。

肉体的なものも、実は一番最初に書いた、①(器にその能力が備わっているか)を満たしていても、②③が伴っていないという考え方において、例えば交代人格が視覚情報をうまく扱えない場合、器でもそれを扱えなくなります。まぁ原理的にはもっと複雑で、器の脳のその臓器を扱う部位との神経が遮断されたりするのかもしれない。というか、医学的・解剖学的に見て行けば多分そうなのでしょう。筋肉などにしても。言葉で専門的な話を抜きにして説明しようとすると、①②③の項目に当てはまるかと考えた方が解りやすい、というだけで。

さて。

気が付いたら何時間費やしているんだ。なんか話が脱線してきたし、眠いので寝ることにしますw

研究論文、じゃない、交代人格と器の身体の、筋肉の使い方の兼ね合いについて、でした。

勇志

(2020年5月21日のBlog記事より移行)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?