「感性」ボーダレス化時代の2Cプロダクトビジネス【第3話】

今回も前回に続き、感性訴求型ビジネスの成功例として、香港の新興コスメブランドであるKailijumeiをケーススタディとしてみていきたいと思います。前回にみたように、同社のマーケティングは秀逸ですが、事業戦略も同様に秀逸というか、緻密です。

ところで、事業戦略の策定では、S+O(強み+機会)がセオリーとされますが、わたしは真に競争力のあるビジネスモデルはW/T(弱み/脅威)の克服から生まれるものと考えています。Kailijumeiのビジネスの軌跡は、まさにそれを実証したともいえるものです。詳しく見ていきましょう。

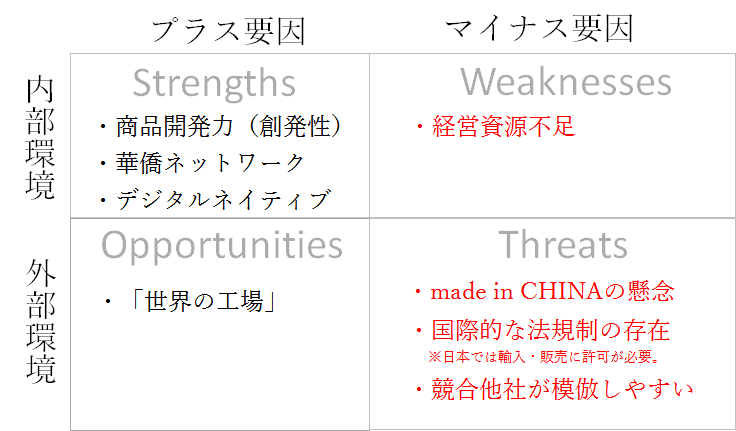

前回にご紹介したように、Kailijumeiはもともとは中国広東省在住の陳瑞麗さんが創業したブランドです。2014年の創業当初のKailijumeiについて(筆者の想像で)SWOT分析による整理をしてみました。次のマトリクス図です。

まず、内部環境です。プラス要因の強み(Strengths)は、もちろん商品開発力です。これまでマーケットに存在しなかった花を混ぜ込んだリップスティックがそれです。また、その後の同社の事業戦略を紐解いていくと、華僑ネットワークとデジタルネイティブも、おそらく創業当初からの強みとして存在したと考えられます。一方でマイナス要因の弱み(Weaknesses)は経営資源不足でしょう。スモールスタートを余儀なくされたわけですが、後に見ていくように、それさえも逆手にとったような巧みな事業展開です。

外部環境です。プラス要因の機会(Opportunities)は、急速に「世界の工場」として発展する中国産業構造です。同社は2017年に体温とPH(水素イオン濃度)で色が変化するリップスティックをキラープロダクト第二弾として市場投入しています。この商品は地場である広東省の化粧品製造企業が持つ特許を活用しています。この事実からも、中国の産業構造が同社のビジネスをバックアップしたことは間違いありません。一方でマイナス要因としての脅威(Threats)は山積していたといえます。

そもそもリップスティックという肌につかう、しかも口から養分が身体に入る商材として「made in CHINA」はブランドイメージに百害あって一利なしです。また、日本では化粧品の輸入・製造販売に許可が必要なように国際的な法規制が存在します。このような規制回避は、経営資源が乏しいスタートアップにはかなりの重荷だったはずです。そして、外部環境のプラス要因として指摘した中国産業構造は、同時に競合他社の模倣追従が激しいという点ではマイナス要因です。

このように、創業当初のKailijumeiにとっては、アイデア商品の開発に成功はしたものの、それをビジネスの軌道に乗せるには、なかなか厳しいビジネス環境だったことがわかります。同社は、それをどのように克服したのでしょうか?

それは、冒頭で指摘したように、W/T(弱み/脅威)の克服によって、S+O(強み+機会)に転嫁していくというものでした。次の図は、先ほどのSWOT分析に、同社がマイナス要因を克服してプラス要因に転じてビジネスを拡大していく軌跡を書き入れたものです。

弱みである経営資源不足は、華僑ネットワークとオンライン通販の活用によって克服します。このときに最も重要だったのは、リップスティックの販売を中国からではなく、東南アジアからスタートしたことです。自社のブランド確立に、“中国製”が決定的にマイナスに作用することをよく認識していたのでしょう。前回に指摘した通り、現在もインターネット上でKailijumeiが東南アジアのブランドとして誤認されているくらいに中国感を払拭することに成功したわけです(※1)。

(※1)わたし自身も2015年にリップスティックをサンプル輸入した当時はマレーシア製だと思っていました。Kailijumeiの分析をおこなって初めて中国発祥であるのを知って驚き、その事実を巧みに伏せて事業展開した手腕に感服しました。

販売チャネルはあえて販路は狭いが尖った商品が掲載されるソーシャルデザイナーズサイト(Tictail)からスタートし、マーケティングもマス広告に依存せず一貫してSNS主体です。これにより、“東南アジア発のオシャレなコスメ”というグローバルブランドの確立に成功しました。

おそらく、2015年に東南アジアで商品がヒットして得たキャッシュをもとに、翌年の2016年に香港で法人を設立したと思われます。本格的なグローバル展開への足がかりを得た同社は、生産を拡大するとともに、法人化によって可能となった代理店制度を導入します。代理店制度は規制対応コストを輸出国側に転嫁できるうえ、規制は逆に模倣追随者に対する参入障壁にもなります。そして、確立したブランド力で得たキャッシュで、知財戦略とキラープロダクトの連続投入をおこなうことにより、競合他社の模倣追随もかわしています。

このように、Kailijumeiは、アイデアをもとにしたスモールビジネスからスタートし、「感性」重視のコンセプトによる秀逸なマーケティングとビジネス戦略によって販路とブランドを確立しました。弱みと脅威を克服して、「ブランド力」と「模倣困難性」という強みに変えたのです。

ところで、香港といえば、昨年からの厳しい政治情勢によって、今後グローバルな輸出規制の対象になる可能性もあります。そのような世界情勢が同社にどのように影響するかは不透明ですが、仮に対中(香港)輸出規制等が実施された場合でも、おそらく同社は華僑ネットワークを活用して拠点を海外に移転するなどの対応が可能と思われます。なぜなら、代理店制度が導入されていない国においても、同社が現地でペーパーカンパニーを設立登記しているケースが複数確認できるからです。

最後に、このようなKailijumeiの秀逸なビジネスモデルをもとに、我が国のベンチャー企業や中小企業が学ぶべき点について述べて、本稿を締めくくりたいと思います。

オンラインのプラットフォームの存在によって、グローバルビジネスにおいても、いまや集客や決済のハードルは低くなっています。成功の鍵は、いかに「感性」重視のコンセプトでビジネスモデルを設計するかにあるといえます。Kailijumeiのように、初期のブランド確立におけるプラットフォームの選択は、単純に拡販性だけではなく、自社が目指すブランドイメージに基づいて決めるべきでしょう。

Kailijumeiにとっては「made in CHINA」が弱みでした。おそらく、リップスティックという肌に触れ、口にも含むものとして致命的な弱みだったと思われます。一方で我が国の「made in JAPAN」は(だいぶ翳りが見えてきたとはいえ)強みです。「感性」重視コンセプトでは、日本企業が得意とする品質(信頼性)は強みになります。逆に欲張りな機能性や潔癖なまでの完全性へのこだわりは、コンセプトを損なってしまうでしょう。プロダクトやビジネスモデルの設計段階において、いかに本質的価値とコストを絞り込みできるかが成功の鍵であると考えます。

初歩的なことになりますが、スタートアップがグローバル展開を目指す際の人材要件は、デジタルネイティブ世代で、かつ、グローバルに活躍できる人材が対象になるでしょう。日本に留学しているアジア・東南アジア出身の外国人留学生は、その要件を満たす存在といえます。

最後に、共通善志向はビジネスモデルの強化につながります。Kailijumeiも同社サイトにおいて、自社の製品開発に実験動物をつかっていない旨を宣言しています。同社の抜かりのないビジネス手腕を示すと同時に、共通善が「感性」重視コンセプトの一要素であることを示しています。

(おわり)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?