【報告】「聞こえない・聞こえる家族で防災について考えてみよう」対面イベント

2023年11月4日(土) 東京臨海広域防災公園・そなエリア東京 にて 「聞こえない・聞こえる家族で防災について考えてみよう」という対面イベントを開催した。対面でのイベントは、コロナ禍だったこともあり、数年ぶりの開催である。

本文に入る前に、SNSに流したイベント告知動画と活動報告を掲載。

▼ツイッター☆(終了)イベント告知動画▼

★字幕入り動画★

— WP コーダ子育て支援 株式会社OSBS (@wp1_sign) October 2, 2023

3.11東日本大震災では

ろう者・難聴者の多くが、残念ながら「情報格差」によって命を落としているのです。

聞こえない・聞こえるとの「情報格差」がなかなか埋まらない現実。

「情報格差」とは?

減災に向け、家族で学んでみませんか?

詳細はIGへ▶https://t.co/oQXhE6G0xX pic.twitter.com/3LyUOPYQEG

▼ツイッター☆イベント報告動画▼

【イベント報告】

— WP コーダ子育て支援 株式会社OSBS (@wp1_sign) November 13, 2023

2023年11月4日、「聞こえない・聞こえる家族で防災について考えてみよう」の対面イベントを行いました。

聞こえない親の「情報格差」が起きる問題、コーダや家族をどう守れるかを消防士、防災関係者、参加者のみなさんと意見交換することができました。

ぜひ動画を見てくださいね★ pic.twitter.com/lvcAmr0IM2

【このイベントに至るまでのお話】

8月の頭にふと思ったこと。 そういえば、2023年9月1日で関東大震災から100年の節目を迎える…。 そして、東日本大震災は13年目。

災害はいつ来てもおかしくない。 災害発生時、だれもが自身や家族の身の安全を第一に考えるが、聞こえない人(ろう者)にとっては「情報格差」も深刻な課題である。 情報格差が原因で、ろう者の死亡率は『2倍』になっていると言われている。 つまり、マイノリティであるろう者からすると自身が命を落とす可能性や、また知り合いや友人のろう者を失う可能性がより高くなるということ。

ショッキングな内容が続きますが、聞こえる子ども(コーダ)は、聞こえない親が「情報格差」によって、逃げ遅れて命を落とすのではないかと心配し、災害が起きたときに、自身やその家族よりも聞こえない親のところへ駆けつけて守ろうとしてしまう( 詳細記事はこちらへ )というような切ない実態もあったのだ。

これらの情報を知った時、災害発生時にコーダが自分や家族を最優先にできるよう、聞こえない私たちはどういう備えができるのかを、考える必要があると思った。

ICT時代の今、便利な世の中である一方、災害が起きたら、情報通信技術(スマホやインターネットなど)が使えなくなる場合もあり、防災無線放送や人の呼びかけがあっても、聞こえない親はその情報が耳に入ってこない。 つまり、どこで火災が起きているのか?がけ崩れなど何かが起きているのか?の必要な情報が入ってこないということ。 これらのことを解消しない限り、コーダは聞こえない親のことを心配してしまう。 コーダが心配しなくて済むよう、聞こえない親はこのような「情報格差」の問題を事前に少しずつ解消していく必要がある。 では、その対処方法とは?

家庭内で防災意識を高めること?

近隣に協力、理解をしてもらうこと?

ろう協との関わりをもつこと?

聴社会で管理・運営している防災体制があるが、聞こえない人たちも安心して使えるシステムになっているのか?

先に書いた内容を「常に意識しながら」行動することが重要であるということを、私たちだけでなく、他のコーダ子育て中の親御さんたちや関わる人たちに知ってもらいたく、手掛かりを求めてパソコンを開きいろいろと調べていく過程で、この企画を思いついたのである。

いよいよ当日! イベントは、日本手話で進行。防災広報の大道芸人によるパフォーマンス披露や、防災体験ツアー、パパママ東京ぼうさい出前教室、意見交流会すべてに手話通訳をつけ、情報保障したうえで進めた。

【午前の部】

・ しょうぼうずのパフォーマンス披露

・「情報格差とは?」のミニ講座、配布資料

・ 首都直下地震72h 防災体験ツアー

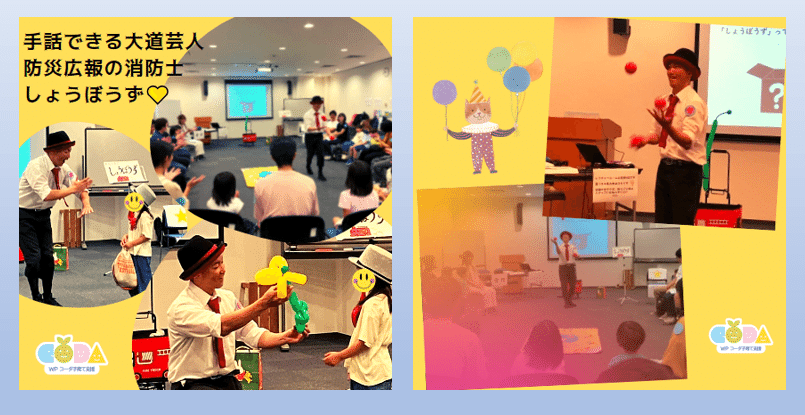

▶ しょうぼうずのパフォーマンス披露

「しょうぼうずってだあれ?」の呼びかけで、参加者の後ろに防災大道芸人しょうぼうずが登場! 前へテクテクとやってきては、3個のジャグリング(お手玉)を披露、そのお手玉はやがて5個へ! しょうぼうずならではの秘技で参加者たちもつられて共演、また、しょうぼうずと一緒に演技をしたいお子さんを呼んで、楽しそうに共演! イベントの開始を盛り上げてくれたことで、参加者はすっかり緊張がほぐれたのか、会場は笑いが絶えず一体感も生まれ、いいウォーミングアップになった。

しょうぼうずのパフォーマンスは子どもから大人まで誰が見てもわかる非言語コミュニケーションを駆使、ユーモアたっぷりで楽しめる。 しょうぼうずは、手話のできる本物の消防士である。

👉手話できる大道芸人 しょうぼうず 瀬戸勇氏についてもっと知りたい!

▶「情報格差とは?」のミニ講座 (配布資料あり)

どんなに減災対策をしても、防げない問題は「情報格差」だ。

「情報格差」という言葉を取り上げることで、皆さんが問題意識を持つように働きかけた。 以下図とおり、どちらの場合も「情報格差」に当てはまる。

特に、後者の「情報通信技術が使えない場合」の場合を想定してもらうよう強調した。

もしも大震災が起きたら、「自分はどう行動するか?」「職場や学校、保育園などにいて離ればなれの家族に連絡を取りたいけれど、回線障害でつながらない!どうしたらいい?」などを念頭に置いて、同施設の1階の防災体験ツアーへ移動。

▶ 首都直下地震72h 防災体験ツアー

1家族ずつ配布されたタブレットを持って、ツアー開始。 あるコーダ児と親は災害関連のクイズを解きながら、前進。

がれきコースでは暗闇の中、親子は会話が見えるようにするために少し明るいところに移動して、身振りを大きくしたり、手話で会話したり、口を大きく開けてゆっくりお話している様子が見て取れた。

普段は、そんなに意識をしなくても会話ができるけれど、暗闇では、コーダ児と親はお互いに伝わるように向き合っているのが一目瞭然だった。

がれきコースの最後のところに損壊した家の展示があるが、この家に関して、驚いたことが一つあった。 それは、損壊した家から「助けて~助けて~」と下敷きになっている女性が叫んでいる声が聞こえるという。 そのことを手話通訳者から知ったろう者スタッフは驚愕!

実はろう者スタッフはイベント開催前まで、下見などで何回かそなエリアへ足を運んでいるのだが、そういった場面であることは知らなかったのである。 やはり、手話通訳をつけるという情報保障の大切さを改めて感じ、イベント参加の聞こえない親御さんには上記のことをしっかり伝えることができた。

ろう者スタッフが驚いた時と同じように、聞こえない親御さんたちも「えっ!」と驚いている様子が見られた。 親にしがみついていたコーダは「うん、聞こえるよ。怖い!」と。

ろう者スタッフは内心思ったことがある。 『実際に震災が起き、損壊した家から叫び声が上がっていてもそれに気づけず、そこで立ち尽くしていたら、周りの人たちは “なんで助けないんだろう?” と異様な目で見るに違いない』と。 そう思うと、何ともいえない無力感に襲われた。

聞こえない以外はなんでも行動できるけれど、知らない、気づけない情報をどう埋めればいいのか? そんな思いが頭の中でぐるぐる回った。

がれきコースの次は、「阪神大震災」「東京に大きな地震が来たらどうなるか」という二つのシミュレーション映像を視聴、この後、模擬の避難所を見て回った後、東京湾を一望できる屋上庭園にて全員でランチ休憩。

潮の香りが漂ってくるなか、優しい陽光に包まれて気持ちがよかった。

コーダ児たちは遠足感覚でワイワイとにぎわい、大学生コーダに声をかけては楽しそうにしている様子が見られた。 その光景がとても微笑ましかった。

【午後の部】

・パパママ東京ぼうさい出前教室

・参加者たちとの意見交流会

・しょうぼうずによるNet119の説明・しょうぼうずからのサプライズ

▶ パパママ東京ぼうさい出前教室

コーダ児を受講する部屋の隣の託児保育コーナーへ預け、聞こえる聞こえない親たちだけで防災講座を受講した。 講師は、NPO法人ママプラグ 理事の冨川万美さんという方で3・11の被災経験から自分や家族を守るために何をしたらよいか?ライフラインが復活するまでの食料、簡易トイレの確保、避難所などについての情報や知識をお話いただいた。

年中、頭の中で “保存食はあるかな? そういえば、賞味期限はどうだったかな? 防災用品は足りてるかな?" と一人ひとりが意識するということはなかなか難しい・・というのが正直な感想である。

※午前に配布した「情報格差とは?」の資料の中に、聞こえない方の準備するもの(補聴器の電池など)の情報が載っているので、ぜひ見てくださいね。 ⇒ 配布した参考資料へ!5ページ目、災害時 障害者のためのサイト(NHK)

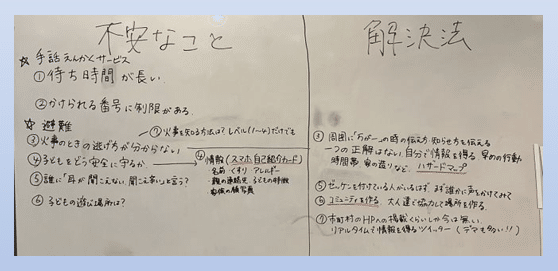

▶ 参加者たちとの意見交流会

本業が消防士であるしょうぼうずさんと見学者2名も、聞こえないパパママとの議論に参加していただいた。 聞こえない親の目線で困ることや不安なことは何か? 火事の場合、危険が迫ってきていることに気づく方法がいかに難しいかなど、出された課題のいくつかを消防局に持ち帰って、改めて考えたいという心強いお言葉をいただけた!

聞こえないパパママからもこの講座で再認識させられたことも多いというお声をいただき、今回の企画にパパママ東京ぼうさい出前教室を取り入れてよかったと改めて感じた。 ちなみに、パパママ東京ぼうさい出前教室は、聞こえないパパママへの講座は初めてということだったので、事前に「聞こえる人を対象とした資料」を「聞こえない人を対象とした資料」にアレンジしてもらえるよう、事務局にお願いし、講師と共に調整していただいた。

▶ しょうぼうずによるNet119の説明・サプライズ

横浜市消防局司令課(119番センター)勤務 のしょうぼうずこと瀬戸勇さんからNet119についてお話していただいた。

参加者たちの中には、電話リレーサービスにも緊急ボタンがあることや、待ち時間なしですぐ繋がるようになっていることを知らなかった参加者もいた。 緊急通報はすぐ繋がる設定になってはいるが、電話リレーサービスは全国対応のため、管轄の消防署に繋がるまでの待ち時間がある。 その点に関してはご理解いただきたいという話もあった。 参加者のみなさんは、頷いたり、時にえっ・・と戸惑ったりもしていた。

そこで、午前の部のテーマにもあった災害時に情報通信技術が使えなくなり「情報格差」が起きた場合はどうやって緊急通報するのか? 昔のろう者・難聴者はどのような方法で通報したのか?などの課題を話し合った。

やはり、近所の方々の助けを借りることが重要で、日頃からの付き合いが大事だということが分かった。 意見交流会でも、今と昔の違いを理解した上で、今でも通用する方法をみんなでシェアすることができた。

最後にサプライズ!

しょうぼうずの掛け声でコーダ児は嬉しそうに整列! 犬のバルーンアートをプレゼントしてもらい、「聞こえない・聞こえる家族で防災について考えてみよう」の対面イベントは無事終了!😂

イベントでは【午前の部】と【午後の部】があり、内容がてんこ盛りではあったが、あらゆる方々を交えながら見聞きしたり、積極的に発言したりと内容が濃く、あっという間の一日だった。

今回の企画は、防災・減災に関する情報提供・情報交換の場であり、参加者のみなさんは丸一日の参加となるため、途中で疲れが出るだろうと思い、ところどころに、手話のできる防災大道芸人しょうぼうずのパフォーマンスを取り入れてみた。 おかげで、コーダ児にも喜ばれ、パパママの笑顔もたくさん見ることができ、参加者全員に一体感が生まれた。

このようなホッとできる空間を、避難所でも作ることができたらよいと思った。 どんな場面においても、人と人とのコミュニケーションや笑いは必要、その助けとなる娯楽(カード遊びなど)があるのはそういうことだよなと頷けた。

【スタッフからのお礼】

ご参加いただいたみなさま、そして、イベントにご協力・ご関心をいただいた関係者のみなさま、このたびは本当にありがとうございました。 改めてお礼申し上げます。

私たち、運営側としてイベントの準備は大変ではありましたが、聞こえない親御さんや防災関係者に、ろう者・難聴者にとって困ることや不安とは何か?を伝えたいという思いから、手話のできる防災大道芸人&消防士のしょうぼうずさん、パパママぼうさい出前教室の講師や事務局、そなエリア東京の関係者とあらゆる方面に打診の上、このイベントを開催しました。

3・11東日本大震災、当時の成人コーダはなぜか自分の家族より聞こえない親のことが頭に思い浮かび、体が勝手に親の家に向かったという事実がありました。 二度とコーダに同じ思いをさせないようにしたく、今回のイベントでは「情報格差とは?」のミニ講座、防災体験ツアー、防災講座などを取り入れ、コーダや大切な家族をどう守るかという意識改革ができるよう心掛けました。

今回のイベントで終わりとならないよう、ご縁をいただいた方々とのつながりを大切にし、引き続き減災活動をしながら、より安心安全な暮らしづくりができればと思います。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

▶ 参照リスト