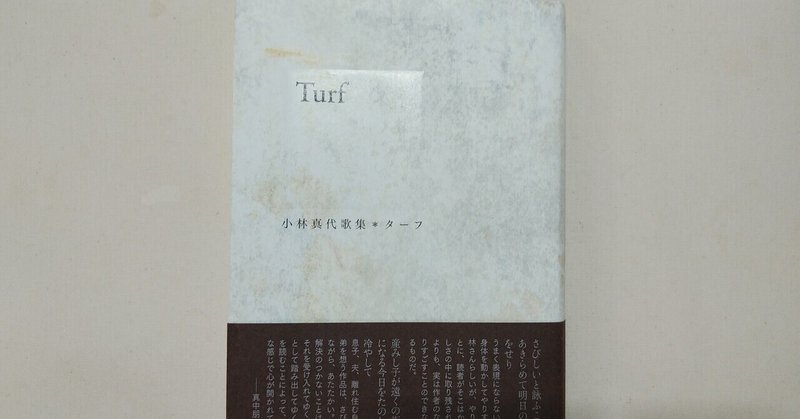

小林真代歌集『ターフ』

第一歌集 福島県在住の作者。2009年から2019年1月までの作品を収める。2011年、東日本大震災と原発事故が起こった。作者は建物の内装工事や修理に携わっている。震災後の復旧作業、息子との関わりに印象的な歌が多い。丁寧な描写を通して、震災後を生きる人間の心情が浮かび上がる。震災以前はジャズスポット「ターフ」で歌っていたという作者。歌集タイトルはそのライブハウスの名前から取られている。

今回改めて読んで、作者の力量の高さを再認識した。写実を尽くして人生の真実に触れている。多くの人に読んで欲しい歌集だ。

「解体をお願いします」硝子戸に走り書きあるを見るのみに過ぐ

震災後、壊れた家の解体をたくさん請け負ったであろう、作中主体の働く店。これはおそらく、その日の仕事現場に向かう車の中から見た光景だろう。もう住めなくなった家の硝子戸に、前住人が「解体をお願いします」と走り書きしている。誰に向けて書いたとも知れぬメッセージ。行政かそれに関わる誰かに何とかしてほしいとの思いを持って書かれたのかも知れない。契約が無い以上、それを見るのみに通り過ぎるしかない作中主体たち。できれば助け合いたいと思いながら、誰もがその日の自分の仕事をこなすことで精一杯なのだ。

どんな検査だつたか問へば舌打ちしフツー。フツーの内部被ばく測定

震災後、対象区域に住む子供や若者たちは内部被ばく検査を受けることになった。作中主体の息子にセシウムは検出されなかったが、どんな検査だったかと問われた息子は舌打ちして答える。「フツー」。別に特別じゃない、みんなと同じ、普通。しかし、内部被ばくは異常事態で、そもそも「普通」ではないのだ。そんな大人たちの心配を、若者はうとましく思う。被ばくしたことの不安を、この先一生背負わなければならないのは自分たちなのだから。

もう骨になりたるあなたの享年を問はれて答ふ ふたつ年上

作中主体と「あなた」の関係性は分からないのだが、連作中から親戚、多分、従姉ではないかと推測する。疲れて死んでしまった「あなた」。「あなた」の娘の友人たちが制服のまま葬儀にやって来る。参列している誰かに「あなた」の享年を聞かれた主体は、年齢ではなく「ふたつ年上」と答える。二年はあっという間に経ち、主体は「あなた」の享年を追い抜くだろう。それは知っていても、「あなた」は永遠に「ふたつ年上」なのだ。きっと幼い頃から姉のような人だったのだ。

神棚のある部屋のみが部屋として機能してゐて辛うじて家か

2013年「塔新人賞」受賞作「雨降り松」の一連から。やはりというか、とても力強い一連だ。震災で廃墟のようになってしまった村に作業に訪れた、作中主体の一行。辛うじて人が住んでいて、機能している部屋に神棚がある。神棚があるから部屋として、そこだけが使われているのか。たとえ残りの部屋が全て壊れてしまっているとしても、住んでいる人には家なのだ。神棚を大切に思う心が、暮らしを支えている。淡々とした描写に酷い現実が浮かび上がる。

天災とはかういふことだと言ふやうに二階の窓から廃材を投ぐ

同じく「雨降り松」から。もう人の住まなくなった家。住んでいた人は必要な物を持ってどこかへ避難したまま戻らない。一連の中には、残された手編みのセーターや年賀状が描写される。普通の人の平凡な暮らしの尊さと、解体作業の残酷さが対比される。上句は台詞を喩のように使っているが、実は喩ではなく現実そのものなのだ。大切な生活の場であった家を、モノに、それも廃材に変えること、そしてそれを他人である作中主体たちが窓から投げること。それが天災ということなのだ。

食べる口が物言ふ口であることのかなしみ物を食ひつつ泣けば

食べることは生きること。生きるためには食べなければならない。また人と繋がらずに人は生きていけないが、繋がるためには物を言わなければならない。時には自分の言いたいことが上手く言えずに、あるいは相手に伝わらずに泣いてしまうこともあるだろう。食べる、泣く、二つの大切な動作を同時にしながら、作中主体は生きていることのかなしみを感じているのだ。

境目は常に震へてゐるのだと抗ふことなく川は流るも

何と何の境目だろう。水と空気との境目、川と岸の境目、異常事態と平時の境目、現在と過去の境目、生と死の境目…。境目は常に震えているとは、境目は常に定まっていないということだろう。境目とは常に不確定なのだ、と川は流れて行く。流れる水の持つ、境目と震えを、作中主体は感じ取っているのだ。

鳥たちは森に勝手に死ぬだらう人ならば心探らるる死を

鳥を主語にしているが、言いたいのは人のことだ。人が死ねば、死んだ人の心は、生き残った者に探られる。一人で死んでいき寂しかったろう、云々。鳥や獣なら森で勝手に死に、その死は自然に還っていく。人はなぜそのように簡潔に死ねないのか。人であることの苦しみ、人として死んでいくことの難しさ。

どこへでもゆけるおまへをどこまでも追ひゆかむ甲状腺検査は

担任と子と親の三者面談。受験生の息子の進路選択が議題だ。担任はどこへでもゆける、と息子の進路選択を幅広く捉えて励ましてくれる。進学先としてはどこへでも行けるだろう。しかしどこへ行っても甲状腺検査が息子を追って来る。住所を変えても甲状腺検査は受けなければならない。受験先、進学先とは違う未来を、作中主体は息子の身の上に実感し、暗澹とするのだ。

あかるい家にせむと選びし大き窓 雪が白くて何も見えない

センター試験を受けに行った息子の帰宅を家で待つ作中主体。間もなく進学し、家を離れるであろう息子だが、今はまだ受験の真っ最中だ。センター試験の後は二次試験、と息子を待つ時間が作中主体には残されている。今、息子を待っている家を建てた時は、明るい家にしようと大きな窓を選んだ。今日その窓は雪に閉ざされ、何も見えない。家を建てた時には予想もしなった震災とその後の日々。白い雪の向こうの未来は大きな空白のままなのだ。

青磁社 2020年9月 2500円+税