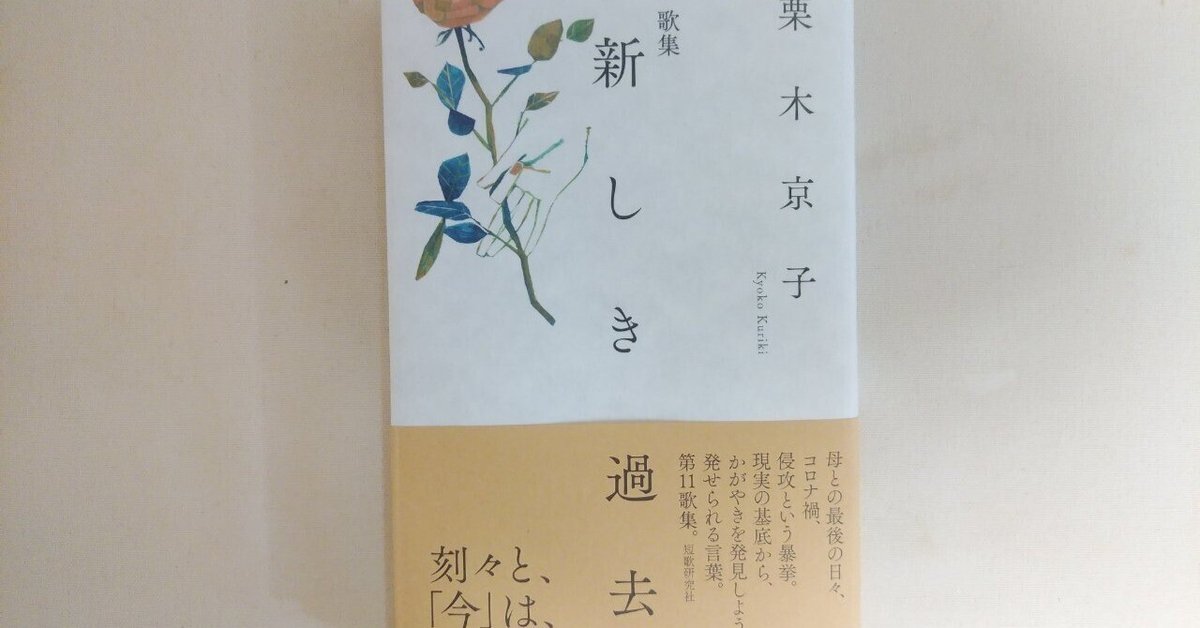

『新しき過去』栗木京子(短歌研究社)

第十一歌集

2017年から2022年の446首を収める。

栗木の歌はシャープな視点と鮮やかな比喩に定評があるが、この歌集ではあまりにも鋭い歌は減り、真っ直ぐに心情を詠った歌が多い。特に母の老いと死を見つめる歌、ウクライナ紛争を詠う歌にそれを強く感じた。かつてアメリカ同時多発テロやイラク、コソボ等を詠った時の知の勝った歌よりも、紛争地の人々に温かい共感を寄せる歌が目立つ。多くの戦争詠、社会詠を詠ってきた栗木の到達した一つの心境かも知れない。特に歌集最後の一首「散る前に芯赤くなるさくらばな言葉を発してゆかむ私は」に栗木の歌人としての言挙げを見た思いがする。「わたし」という語をはっきり出して意志を語った歌に強い決意がうかがえる。

棒立ちのわれは見てをり頭(づ)を下ぐる役者の妻のその誇らしさ

歌舞伎観劇の後、役者の妻の挨拶を見ている場面。男性のみで演じられる歌舞伎。役者の妻は常に部外者だ。しかし、この妻は、夫が素晴らしい演技が出来るのも自分あってこそとの自負に満ち満ちている。頭を下げながらもその誇りが全身から発されている。頭を下げれば下げるほど益々自分の価値の高さを実感し、また周囲にそれを感じさせる。ある意味強く男性社会に適応した姿だと言える。「棒立ち」はそれと逆の立場の象徴だろう。逆とは言え反感ではなく、あきれながらも感心しているのだ。

母親似の若き役者よ男から男に継がるる歌舞伎なれども

歌舞伎を演じるのは全て男性。男性のみの世界だ。しかしその世襲の世界は女の存在無しには存続し得ない。男から男へと芸を伝えているのだけれど、遺伝として伝わる血の半分は女のものなのだ。その若き役者は母親似。男性だけの世界、は女性無しでは成り立たない。当たり前のことなのだが、それが逆説めいて見えてくる。

目を覚ませば良きことあると言ひたりし母は眠りも楽しとねむる

母は老いてしまい、おそらく施設にいるのだろう。主体は時々訪ねて行く。何か辛いこと悲しいことがあっても、ぐっすり眠って目を覚ませばいいことがあるよと母は以前は言っていたのだろう。主体自身もそれに励まされたことがあるのだ。それは目を覚ますこと、つまり生きることに焦点を当てた考え方だ。今は母は眠ることは楽しいこと、眠ることそのものを目的のように眠る。目覚めより眠りに焦点が移っている。主体は母の老いを実感し、寂しさを感じている。

笹の葉に短冊軽し片思ひなれば終はりは自分で決める

初々しい歌。笹に短冊がかかっている。その短冊を見ると、書いた人が片思いしていることが分かる。「~さんと両想いになれますように」といったことが書かれているのだろう。主体はそれを見ていて、自分の片思いの記憶を思い出したのではないか。片思いであれば、その終わりは自分次第だ。告白して断られてしまうこともあるだろうし、何も言わずにその気持ちを思い出にすることもできる。「自分で決める」の言い切りが、記憶ではなく、今現在の決意のようで強い。対照的に、「短冊軽し」が男女のどろどろを纏わない、片思いの涼しさを伝えてくれる。

庭に咲く薔薇をもらひて実家より帰るといふこともうわれになし

以前は庭で家族が薔薇を育てていたのだろう。主体が実家を訪ねた時に、庭に咲く薔薇をお土産にもらって帰ったことが何度もあったのだろう。店で売っているような立派な薔薇ではなく、素人が庭で育てた愛らしい薔薇。当たり前のようにそれをもらっていた日々。「庭に咲く」の現在形が、いつものことなのを示唆している。しかしその日々はもう過去のものだ。ささやかな幸せであったことが、過ぎてからしみじみと感じられるのだ。

広口の瓶に活ければ傾きて突慳貪(つつけんどん)が似合ふチューリップ

そう言えば、土に生えているチューリップは直立しているが、活けれられた時は、茎に沿うような細身の瓶で無い限り、傾いてしまう。真っ直ぐ立てようとしても、つん、と横を向いてしまうのだ。それがチューリップらしい。媚びたりせずにあちらを向いてしまう。口を尖らせた蕾ならなおさらだ。人の思うままにならない花に共感してしまう主体。その共感が読者にも伝わってくる。

みづからが安堵したくて子育てにのめり込みし日われにもありき

母の死の後に、母との関係性を回想する主体。一首前の歌から、母が自分を必死に育てたことを思い出し、そしてその必死さを恨んでいたと詠う。さらに恨んでいたけれど、自分ものめり込むようにして子育てをした日々があったのだと気付く。母も自分自身が安心したくて子育てにのめり込んでいたのかもしれない。母親の心理のとても痛いところを突いてくる歌。おそらく多くの母親がこれは自分のことだと思うだろう。

からーんとした真昼の部屋に寝ころびぬ会はねど足るる関はりばかり

この下句のように詠われてしまっては身も蓋も無い。コロナ禍の初期に今まで必要と思って人と会っていたことが全て禁じられ、電話になったりメールになったりZoomになったり・・・、要するに何らかの方法で連絡を取ればいいということになり、会わなくても別に良かったんだと気付いた。人と会うために割いていた時間が浮き、大きく空いた時間は、大きく空いた部屋に象徴される。もちろん、相手側も自分とのことを会わなくても足りる関係と感じている。その程度の関係だったのだ。しかしその程度の関係であっても、会って生身の人間の気配に触れるのがいいと人々が思い始めるのは、コロナ禍ももう少し時間が経ってからのことになる。

わが裡の火はこれほどに赤くなし紅葉を見て逢はずに帰る

ドラマを感じる一首。紅葉を見て、その赤さと自分の裡なる火の赤さを比べている。裡に火を燃やすような気持があったのだろう。しかしそれは紅葉には及ばない。紅葉を見た後、逢うはずだった人に逢わずに帰った。自分の裡にある火程度の赤さではこの逢いには足らない。そう思ったのだろう。赤い紅葉とそれを見つめる主体が目に浮かんでくるような歌だ。

花を売る店を過ぐれば闇深し心で心を見ることできず

花を売る店はぱっと明るく輝いて見える。その店を過ぎれば反動のように夜の闇が深く感じられる。なぜ闇は深いのか。自分の心の闇が反映しているからだろう。相手の心を自分の心で見ることはできない。自分の心も自分の心で見ることはできない。元々、心とは、相手のものであっても自分のものであっても、見ることができない、理解することができないものなのだ。心の闇のように深い闇の中を、花屋を通り過ぎた主体は歩いていく。

短歌研究社 2022.9. 本体2000円+税