「ALL ABOUT マイコンBASICマガジンIII」それは私たちの先導者であった大橋編集長にありがとうを言う日でした

2024年5月18日(土)東京の大田区民ホール・アプリコにて行なわれた「ALL ABOUT マイコンBASICマガジンIII」~大橋編集長 電波新聞社勇退記念SPについてお話しします。

本記事は「マイコンBASICマガジン」や「大橋編集長」が何のことか分からない方のために、イベントの前提となる基礎的な話から語っています。そのあたりは理解していて、とにかくイベントのレポートが早く見たい方は、目次より「ALL ABOUT マイコンBASICマガジンIII」会場へご案内!の項目に飛んでください。

「マイコンBASICマガジン」(ベーマガ)ってどんな雑誌?

「マイコンBASICマガジン」(通称「ベーマガ」)とは1982年から2003年まで電波新聞社より刊行されていたパソコン雑誌の名称です。

時は1980年代前半。いまで言うところのパソコンが「マイコン」という名で呼ばれ、家庭やオフィスに入り始めた頃の黎明期、プログラミングの楽しさを特に小・中学生~くらいの世代に知らしめるべく「ラジオの製作」の別冊として1981年4月に発刊されたのがことの始まりでした。

ベーマガは「ラジオの製作」の別冊として始まりました。

読者投稿プログラムやプログラミングテクニックなどを満載したこの雑誌は瞬く間に市場を席巻し、1982年6月に雑誌として独立。特にゲームの投稿プログラムが多く載る傾向にあったこの雑誌は、やがてパソコンゲームやアーケードゲーム、家庭用ゲーム機などの記事も扱うようになり、エンタメ系の情報誌としての存在感をも確立していきました。

当時はパソコンゲームを中心に謎解きの要素が多く、

これに応えるべくレスキューページが設けられました。

こうしてベーマガは、1980年代以降のパソコン少年やゲーム少年のバイブルとして、その地位を不動とするに至ったのでした。最盛期には28万部の発行部数を誇ったというから、その勢いが伺い知れましょう。現在でもプログラマーやエンジニアとして活躍している方々の中にはベーマガの読者だったという方が珍しくありません(note株式会社の加藤社長もそうです)。我々のような中堅IT世代にとっての青春。それがベーマガという存在なのです。

ところでベーマガはマイコン雑誌として発刊したのに、何故そこまでエンタメ系に舵を切ったのでしょうか。そこには本誌の編集長であった大橋太郎氏ならびに当時の電波新聞社の打ち出した方針が強く影響を及ぼしています。そこでここからは、今回のイベントの主役である大橋編集長について語っていきます。前置きが長くて恐縮ですが、どうかお付き合いくださいませ。

大橋編集長とベーマガ、ゲームの関係

前述のようにベーマガは「ラジオの製作」の別冊としてスタートしました。編集長は「ラジオの製作」の流れで大橋太郎氏が着任することに。新しい雑誌に何を載せたらいいかと悩む大橋氏に、当時ゲームプログラムを販売していたハドソンの工藤裕司氏がこうアドバイスしたそうです。

ハドソン工藤:「そりゃ太郎ちゃん、ゲームだよ。読者からゲームプログラムの投稿を集めたらどうだ」

それを実行した結果、バンバン読者からプログラム投稿が来るようになったとのこと。当時ハドソンと電波新聞社はゲームカセットの流通を通じて持ちつ持たれつの関係にあったそうなので、このアドバイスは的を得たものとなり得たのでしょう。

当時このようなプログラムリストを掲載する雑誌は

いくつかありましたが、ベーマガはユーザーに

優しい姿勢において群を抜いていました。

このあと電波新聞社は「これからの時代はゲームだ!」という時流への判断から、自社内でゲームを作る部署を立ち上げることになります(これが後にアーケードゲームのPC移植で名を馳せる「マイコンソフト」ブランドの始まりです)。とはいえ必ずしもゲームに前向きではなかった大橋氏に対し、当時の平山副社長が机に100円玉を積み上げ「これでゲームをして来い、これは業務命令!」とばかりにプレッシャーをかけたというちょっとオモシロなエピソードもあったりします。

ゲームの数々(筆者の自宅にて撮影)

ともあれ、こうした流れがきっかけとなって電波新聞社はゲームの方向へと大きく舵を切ることとなりました。以降の同社はベーマガでも自社開発のソフトでもゲームの存在感が増していくことになるのですが、それは大橋編集長の若い力(当時の中・高校生くらい)をどんどん取り込み、自らも学んでいく姿勢が強く働いた結果であることは言うまでもありません。

こうして大橋氏は日本を席巻したパソコン・ゲーム雑誌の名物編集長として、またコンピュータによるエンタメを先駆けた立役者として、その名声を世に知らしめることとなったのです。

大橋編集長、勇退に向けて

そんな大橋編集長も今年で75歳です。還暦をとうに過ぎても電波新聞社発のエンタメを導き、「ラジオの製作」ならびにベーマガのテイストを引き継ぐ雑誌「電子工作マガジン」の編集長を務めたりもしましたが、2022年4月30日をもって電波新聞社を卒業されました(ご本人様のfacebookより)。

ベーマガと共に生きてきた世代としては、ひとつの時代が終わってしまったような、そんな喪失感すら感じています。

時代は廻り、かつて学生たちの憧れだったマイコン(パソコン)は、小・中学校の必須教材となりました。かつてあれだけ大人たちから白い目で見られていたコンピュータゲームは、我が国における一大産業となりました。

大橋編集長はこのような時代の一大転換期にあって先頭を切り開き、私たちを導いてくださったオピニオンリーダーと呼べる存在だったのです。

そんな大橋編集長に感謝の気持ちを込め、お世話になった我々世代みんなで「お疲れ様でした」「ありがとうございました」と言おう。

「ALL ABOUT マイコンBASICマガジンIII」~大橋編集長 電波新聞社勇退記念SPとはそんな主旨のもと、かつてのベーマガ読者に向けて、そして勇退された大橋編集長に向けて開催されたイベントなのです。

「ALL ABOUT マイコンBASICマガジンIII」会場へご案内!

ということで、今回の会場である大田区民ホール・アプリコにやってまいりました!!

大田区民ホール・アプリコ、快晴なり。

(朝早い時間に撮影しています)

受付時間の少し前(11時頃)の様子。

既に多くの同志たちが並んでおります。

お祝いのフラワースタンドをご紹介

階段を上ったところ、受付手前にたくさんのお花が届いております。

これもベーマガならびに大橋編集長の人徳の賜物ですね!

株式会社ハル研究所より。世間的には「星のカービィ」などで有名な会社ですね。実はイベント本編で、このハル研究所さん絡みのとあるサプライズが発表されるのですが…(この後をお楽しみに!)。

株式会社イオシスより。秋葉原などを歩いているとしばしば遭遇する「けっこう安い」のキャッチコピーでおなじみの、モバイル機器のリセールなどを行なっている会社ですね。「御勇退記念 大橋太郎 様」と記されているのが私的に胸アツでした。

株式会社マトリックス。本イベントに登壇し、「ゼビウス」全16面クリアを披露する大堀康祐(うる星あんず)氏が代表取締役社長を務める会社です。

株式会社バンダイナムコエンターテインメント。電波新聞社とはアーケードゲーム移植や「ALL ABOUT namco」を通じて何かと関わりが深い会社です。このお花、よく見るとパックマンになっています。芸コマっ!!

株式会社ゲーム文化保存研究所(IGCC)。前述の株式会社マトリックス社長である大堀康祐(うる星あんず)氏が所長を務めています。「黎明期のゲーム文化を保存・研究し、新しいゲーム文化を創出する」ことをミッションに掲げている団体です。

吉村ことりさんと山口茉莉さんの連名によるお花。吉村ことりさんはかつてパソコンゲーム黎明期に「プラズマライン」など3D表現を駆使したソフトを世に送り出したことなどでその名を知られています。山口茉莉さんは吉村ことりさんのパートナー。

CQ出版社「トランジスタ技術」より。本イベントに登壇する及川健さん(通称:編さん)が現在務めている編集部です。

さて、お次はイベントのお楽しみ、物販行ってみましょうか。

物販コーナー

新聞~新聞いらんかねー。

電波新聞、いまなら特別に無料配布中だよ~!!

ちなみに以前ベーマガのOFコーナーに「電波新聞社は新聞を出さないんですか?」などという質問が寄せられたことがありました。電波新聞社は良くも悪くも新聞以外の活動が派手なので、知らない人から見ると「新聞どこ行ったの?」っていう風に見えるのかもですね。

左から「ベーマガオリジナルTシャツ」「dpキャップ」「ベーマガつぐ美ちゃんTシャツ」「ベーマガ坊やTシャツ」「ベーマガ坊やマフラータオル」の順で並んでいます。このあたり身に付けて街を歩いている方がいたら、まず間違いなくベーマガ同志です!!

な、なんじゃこりゃ~!!まさかグッズのためにこれ作ったとか?それともガチで電波新聞社で使用されてるやつ?編集部のゴミ箱ってこんなんだったかなぁ?うーむ気になる…。

お、ベーマガ売ってるのか?それにしちゃサイズ小さいな…。復刻版だからサイズも改めたのかな?と思ってよく見たら…。

ぎゃふん!!ベーマガを模したカレーじゃん!!

「カレー専門メーカー・キャニオンスパイス社と電波新聞社の共同開発!」と書かれているから、かなりガチ目なカレーだよこれ。値段も500円なので買っちゃいました!

食べました(後日談)。感想は「甘くて辛い!おいしい!」の売り文句に偽り無しの味と感じました。さすがクオリティーにこだわるなにわさん。買えなかった方もいると聞いているし、これはもう再販希望ですねっ!!

電波新聞社から発行されている書籍の数々。「電子工作マガジン」にはいまなお「マイコンBASICマガジン」の名を冠する読者投稿プログラムコーナーがあるので、あの頃の感覚を蘇らせたい方はぜひ読みましょう!!私のnoteで紹介記事書いてます。

何で少年少女向けの雑誌ベーマガのイベントにお酒が?みんなもういい年になったからってことなのかな?そうなのかな?「XE-1 SK」って型番めっちゃウケるんだけど(笑)。「つぐ美」ってお酒も気になるぞ…。

お酒のラインナップ。なおこれらのお酒はこちらで作られるそうです。

書籍は続くよどこまでも。こちらは「ゲーム文化の系譜」(ゲーム文化保存研究所発行)、そして「ALL ABOUT DATA EAST」(電波新聞社刊)。左端にゲーム文化保存研究所の文化猫シールも売ってます。

さらに「バトル・オブ・ベーマガライターズ」。白と黒の両バージョンありますが中身は同じ(はず)。なお当日はこれを購入してイベント終了後にステージの山下章氏のところに持っていくとサインをしてもらえるという会場限定の特典がありました。

隣にあるのはオニオン製作所による「100円ディスクヒストリーブック」。PC88同人ソフト「100円ディスク」の解説書とのことです。

CDの数々。中にはここでないと入手困難なタイトルもあるかも?

「古代祭り」の古代祐三氏は本イベントで登壇しています。

こちらは細江ドット缶バッジ。

そして源平討魔伝Tシャツ。

こちらは「テクザー」1/48スケールのカラーレジンキット。変形こそしないものの、飛行形態も付属しているとのこと。

古代祐三「Early Collection BOX」。1980~90年代の古代祐三氏による未音源化楽曲を何と300曲収録した贅沢パッケージです。

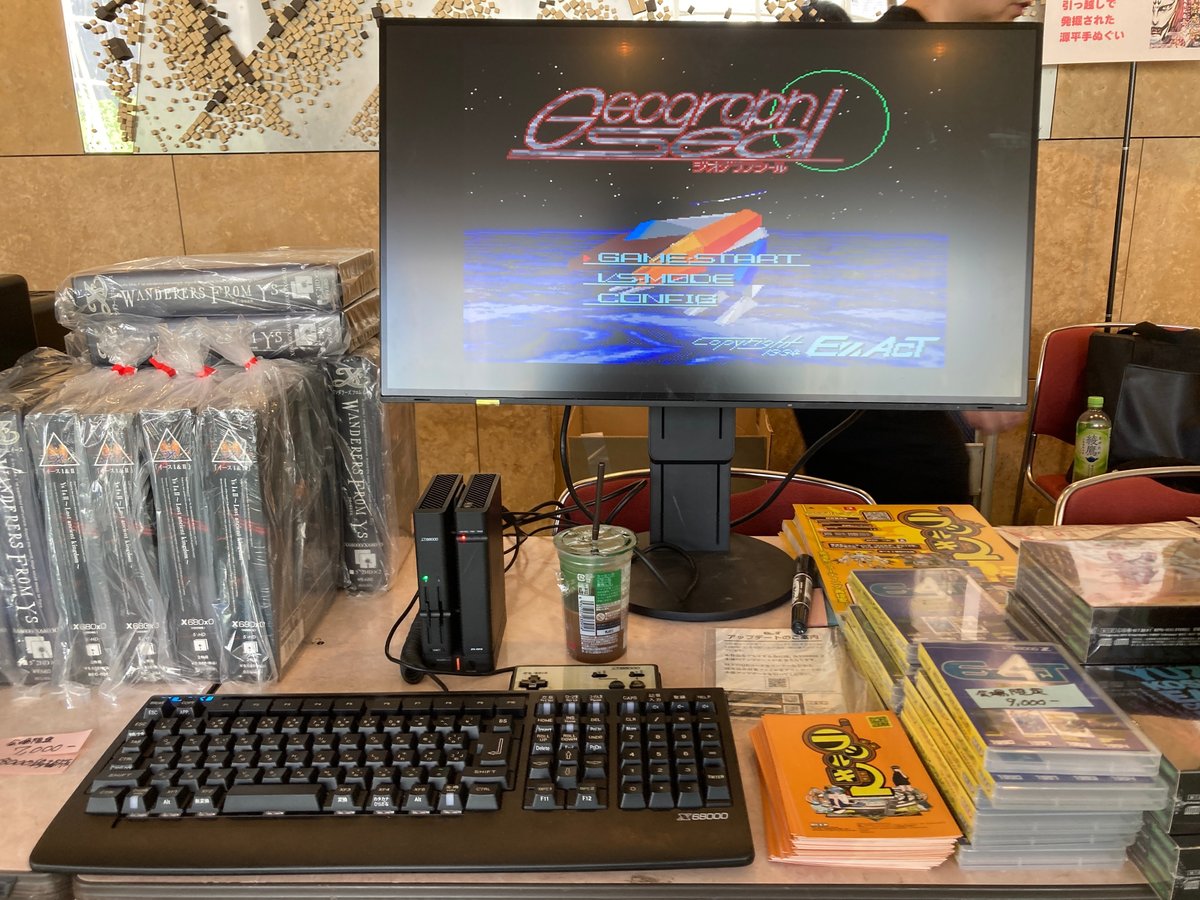

こちらでデモ及び販売をしているのは、何とX68000用のソフトとのこと。現在に至るまで新作が発売され続けているとは、何と息の長いハードかよ。

フロッピーディスクが!!

フロッピーディスクがいまなお売られているよ!!

物販コーナーの端には、このように昔のPCゲームをデモしてました。ここにいると時間が30年くらい前で止まっているように感じます。

そしてベーマガガチャ。1回500円でベーマガオリジナルのキーホルダーがもらえるのですって。

開場後の物販の様子。この大盛況ぶりが伝わるでしょうか。一時は待機列がかなり遠くまで伸び、さながらアーティストのライブ会場で行なわれている物販のようでした。来てくださった皆様が、お望みのものを無事ゲットして帰れていたら良いのですが…

メモリアルギャラリー

お次にご紹介するのは「ALL ABOUT マイコンBASICマガジンIII」の目玉企画と言えるメモリアルギャラリーです。

これはベーマガ製作の裏に隠れた編集部の様子や仕事の内容、ライター陣の苦労の結晶、執筆されたものの世に出なかった原稿etc…といった秘蔵の資料を徹底的にかき集め、来場者にお見せするという驚きの企画です。これを見れば貴方も1980~90年代のベーマガ編集部にタイムスリップできること間違いなし!どんなアイテムが飛び出すか、早速見てまいりましょう。

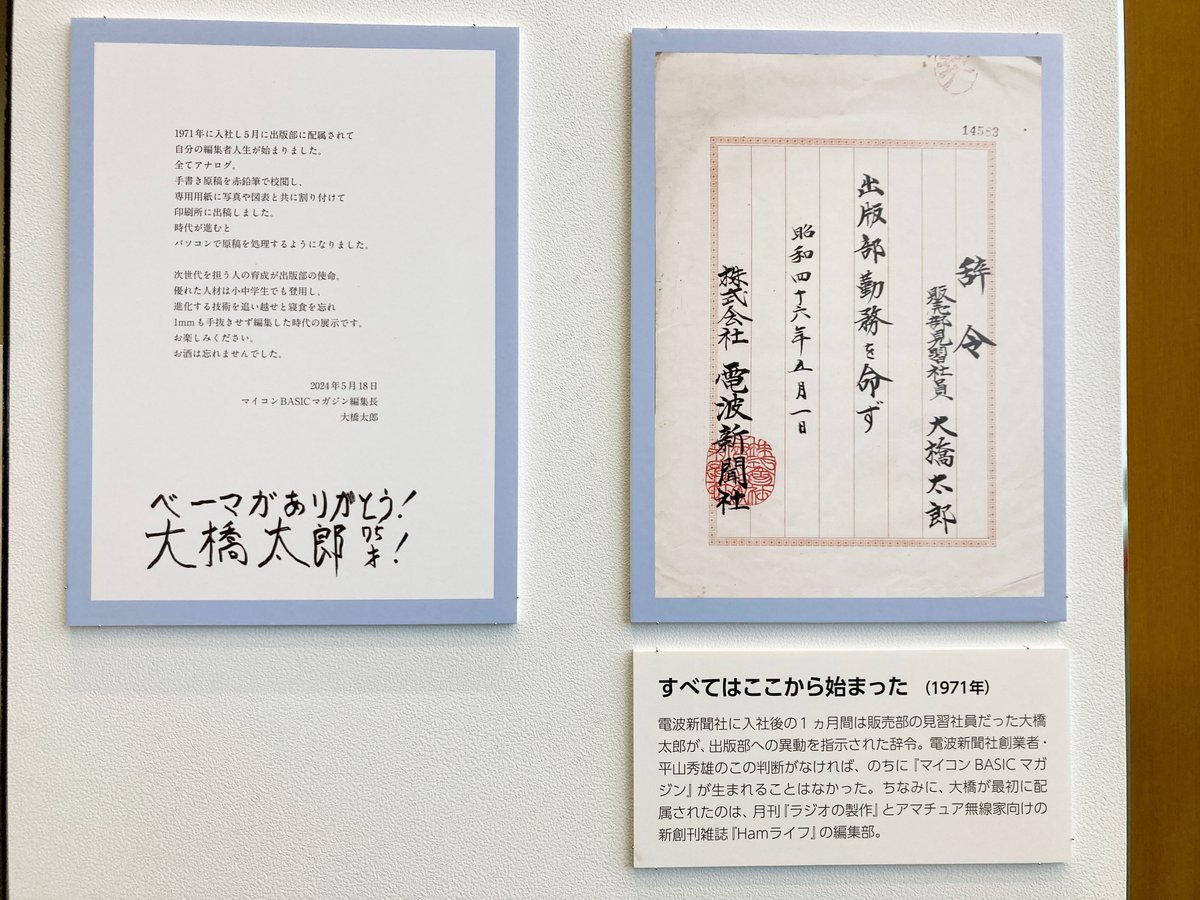

すべてはここから始まった(1971年)

いきなりものすごいのが来ました。電波新聞社に入社後1ヶ月間は販売部の見習い社員だった大橋氏に下った「出版部勤務を命ず」の辞令。これが無ければベーマガも生まれていなかったかも知れません。大橋編集長ご自身の、そして我が国におけるエレクトロニクス・ホビーメディア業界の運命を決めた瞬間です。

左側には大橋氏の決意表明めいた文面が綴られています。「次世代を担う人の育成が出版部の使命」という言葉通り、まさに当時の大橋編集長は「この人が必要だ」と思ったら中学生でも巻き込み、教えを請い、雑誌や開発に参加させていきました。

末尾の「お酒は忘れませんでした」が、あぁ何か大橋さんらしいなって感じがします(ご本人を知っているだけに…)。

『マイコンBASICマガジン』の誕生

最初は「ラジオの製作」という雑誌の別冊として始まったベーマガ。「七つの言葉でマイコンは動かせる」というこの思い切りが良かったと思います。実際に投稿されたプログラムはもっと高度な命令を駆使して作られていたはずですが、それでもリストにして1~2ページに納まるくらい簡易な内容の投稿を載せるという方針は初学者にとって有り難かったです。

こうしておよそ1年後にベーマガは「ラジオの製作」から独立し、ひとつの雑誌として栄光への道を歩み始めることとなるのでした。

編集部の風景(1991年)/マイコンルーム

編集部の風景。懐かしいなぁ。私はかつてベーマガで記事を書かせていただいていたことがあり、それもちょうど1991年からだったのですよ。まさにその当時の編集部ですこれ。あぁ皆様が若い、若過ぎるッ…!!あれから30年以上経ってるんだもの、にんげんだもの。そりゃお互い年も取るってもんですよねぇ。

マイコンルームは写真がなかったためかイラストで再現。くりひろし先生超お疲れ様でした。でもあそこ、こんな窓ありましたっけか?(画面写真を撮る部屋なので、基本いつも真っ暗だった気がしています)

『マイコンBASICマガジン』媒体資料(1984年)/プログラムリスト

媒体資料なんて普段読者が目にすることはほとんどないはずなので、これは貴重なドキュメントですよ。この発行部数の上がり方は凄過ぎ!うなぎ登りとはまさにこのことです。

そして読者投稿のプログラムリスト。昔はね、こういうのを自分で打ち込みながらプログラミングを少しずつ覚え、ゲームを遊んでいたのですよ。お、ベーシックマスターなんでLET文もしっかり印刷されてますね?(イベントに参加した方には分かるネタw)

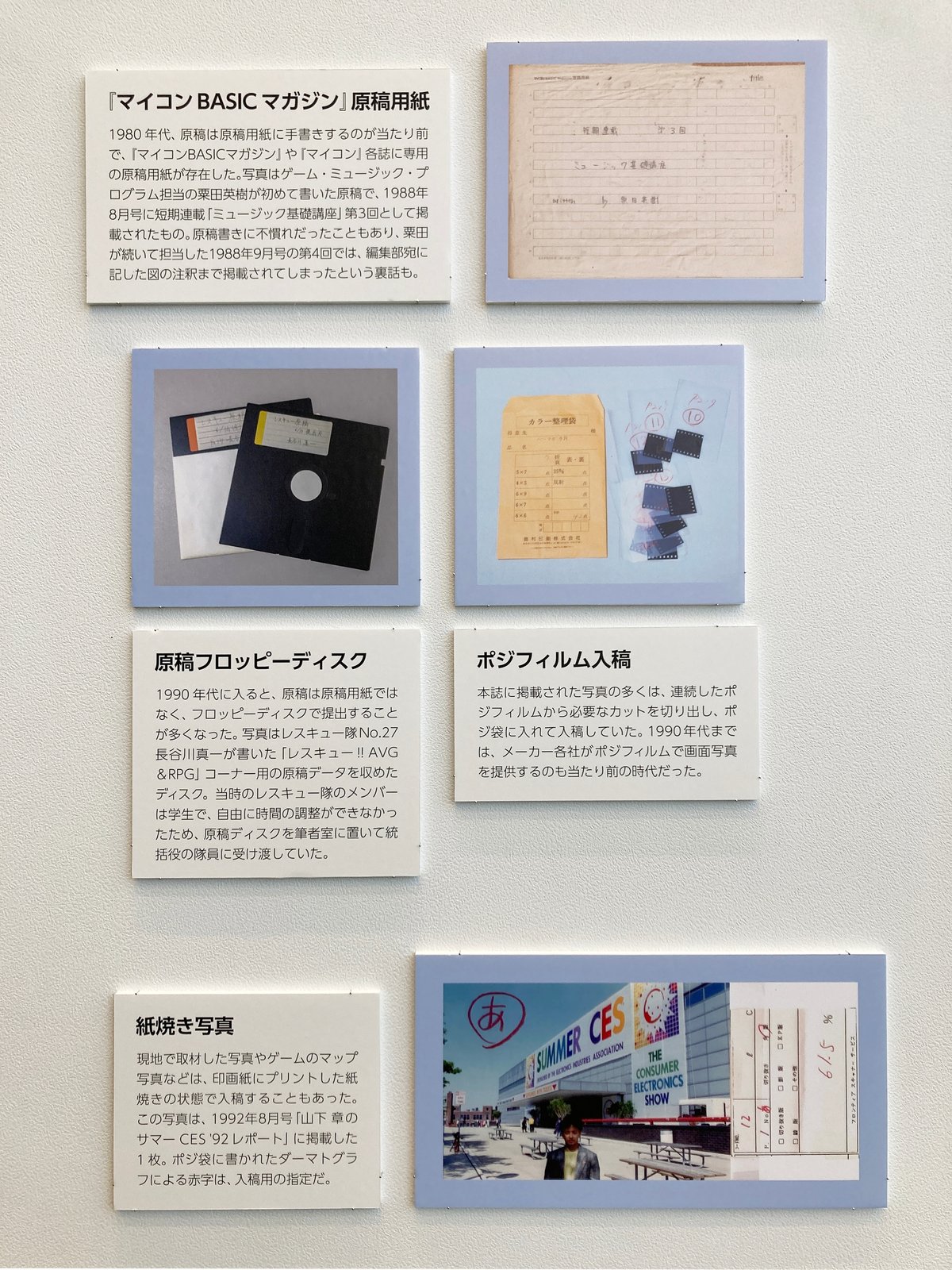

『マイコンBASICマガジン』原稿用紙/原稿フロッピーディスク/ポジフィルム入稿/紙焼き写真

何もかもが懐かしい(私はいま時空の狭間)。そう、いまみたく何でもデジタルじゃないんですよ。原稿は手書き。写真は一眼レフのフイルムカメラで撮影し、ポジフィルムにして提出。もしくは現像して紙焼き。PCで原稿書くようになってからは、フロッピーディスクで入稿するようになりましたね。

ちなみに、写真を入れるポジ袋に番号や指示を書き込む赤鉛筆のことをダーマトグラフっていうんですよ(通常は「ダーマト」と呼ぶことが多い)。フイルムの上からでも描けるので、どこの雑誌でもこれ使ってたと思います。以上、編集部あるある豆知識でした。

山下 章の持ち込みノート(1983年)/『チャレンジ!!パソコン・アドベンチャーゲーム』入稿チェック表(1985年)/『チャレンジ!!AVG&RPGⅡ』表紙色校正紙(1986年)

山下先生(私にとっては先生です)の功績を現在に伝える資料の数々。1980年代にパソコンゲームをやっていた方なら、当時のアドベンチャーゲームやRPGがどれほど難解な謎に満ちあふれていたかは言うまでもないでしょう。そんな時代において、山下先生の執筆された記事や別冊本に私たちがどんだけ助けていただいたことか。先生の決め台詞であった「私に解けないアドベンチャー・ゲームはない!!」という言葉は、いまなお我が脳裏に、そして魂に刻み込まれています。

『ベーマガ』誌上最長連載「Dr.Dと影のパソコン・レクチャー」(1985~2003年)

ベーマガにはプログラムコーナーなどに登場するお決まりのキャラクターがいます。くりひろし先生が描くこの漫画では、主にDr.Dが講師役を、つぐ美ちゃんが生徒役を務め、場を賑やかす影さんをつぐ美ちゃんが突っ込んだりどついたりぶっ飛ばしたりしながら、パソコンに関する講座を進めていく…という感じの連載です。

ちなみにこの連載、何と現在も「電子工作マガジン」にて「時空を超えて!帰ってきたパソコン・レクチャー」と改題し、ほぼ同じようなノリで続いています。まさに誌上最長。くりひろし先生いつまでもお元気で。

『山下章のレスキューAVG&RPG』ボツ表紙(1987年)/助けを求めるハガキたち(1985年)/『レスキュー!!アドベンチャーゲーム』確認表(1985~86年)

ここまでにも述べたように、1980年代当時はゲーム製作者側があまりにも難解な謎解きを課すことが多かったため、志半ばで解けなくなるプレイヤーが全国的に大量発生していました。これに対する救済企画として、山下先生がベーマガ誌上にて「レスキュー!!アドベンチャーゲーム」というコーナーを開設。たちまちのうちに毎月段ボール単位くらいハガキの山が殺到するほどの人気コーナーになったそうです。

ところで、この資料にある「山下章のレスキューAVG&RPG」にボツ表紙があったなんて初耳いや初目です。私これ持ってるので見比べてみると…た、確かにっ!!

AVG&RPGカレンダー(1987年)/手書きマップ(1986年)/連載を支えた地道な作業

AVG&RPGカレンダーには当時の作品がズラリ。通販のみとのことでこれは私も手を出さなかったと思いますが…懐かしいですね。

真ん中の手書きマップとか見てみてください。昔はこんな風に手描きでゲームのマップを書いていたんです。しかもこの「ザナドゥ・シナリオⅡ」というゲームは、迷宮のそこかしこに別の場所に飛ばされるワープが仕組まれていたりしましたからね(しかもタチが悪いことに、自分がワープさせられたことがよく見ないと分からなかったりします)。私もこのゲームをプレイしたときは、山下先生のマップに助けられました。

写真下のノートは手前味噌ながら私が書いたものです。「レスキュー隊」としてベーマガに従事することになったので、読者の皆様からの質問に答えられるよう意識し、なるべく仔細に至るまでゲーム内容を書き留めました。

別冊『ファンタジー通信』校正紙(1989年)

「100ページ超の校正紙が完成していた」にも関わらず世に出ることが叶わなかった幻の原稿。「ファン通本」という企画が存在していたことは当時のベーマガ読者ならご存知だとは思いますが、まさか「T&T」(トンネルズ&トロールズ)のシステムを用いたリプレイがベーマガ関係で企画されていたなんて…!!

ちなみに当時のベーマガでは「ワープスファンタジー」を用いた誌上リプレイがファン通とは別に掲載されていました。私的には「ワープス」を一般的なTRPGと呼ぶのは無理があり過ぎると思っているので、「T&T」のこれが幻となったのは無念に感じます。

「チャレンジ・ハイスコア」申請用紙/別冊『アーケードゲームグラフィティ』台割案(1989年)

イベント本編でも言われてましたが「チャレンジ・ハイスコア」はまさに今でいうところのeスポーツに通じるものだったと思います。全国のゲームセンターから各ゲームのハイスコアを申請してもらい、そのランキングを誌面に掲載するというこの企画。当時郵送でこれらのやりとりを行なっていた関係者の皆様には本当に頭が下がる思いです。

右側の『アーケードゲームグラフィティ』も幻となった別冊ですね。まぁ、でも見城さんのベーマガでの功績が(おそらく)認められてゲーム業界への就職が叶ったわけですから、それが何よりだと思いますよ、本当に。

『XE-1 ST2』承認図

電波新聞社はゲーム用のジョイスティックも作っておりました。これはその図面ですね。身内だからほめるわけではありませんが、電波新聞社製のジョイスティックはかなり造りが頑丈で、ちょっとやそっとの荒っぽい操作では壊れませんでした。なのでいまなお我が家では現役で使用しています。

大橋編集長による『2003 CECA ゲーム白書』用原稿(2003年)

「CESAゲーム白書」は、コンピュータエンターテインメント産業に関するさまざまなデータを調査および集計したもの(「GAME WATCH」説明より)とのこと。その2003年版に寄稿した原稿のようですね。この記事では大橋編集長の視点からベーマガの成り立ちと歴史、そしてゲーム業界の流れについて語られております。

以上…思いもがけず長文となってしまっています。ここまでで9,000文字とかですよ!まだステージのこととか1文字も書いてないのに。うぅこのままではこのnote記事が『ALL ABOUT 「ALL ABOUT マイコンBASICマガジンIII」』になってしまう…。

(そうやって余計なこと書いてるから文字量が増えるんだよっ!!)

まぁね、私にとっては古巣のことだから。書いているうちにいくらでも思い出が蘇ってきてしまうのですよ。

でも!ここからがイベント本番。それではいよいよ、これをお読みの皆様を大ホール客席にお迎えしてまいります。

「ALL ABOUT マイコンBASICマガジンIII」本編

ここから先は時空を超える扉。心の準備は良いですか?

よろしい、では受付をくぐるといたしましょう!!

受付ではこのような冊子を配布。何とこれ、ここまで紹介してきた「メモリアル・ギャラリー」の内容をすべて収録した1冊となっております。そして今回の「Ⅲ」を冠した缶バッジをプレゼント。

それでは、これよりイベント本編の始まりです。司会・進行を担当するのは山下章氏。ベーマガにおいて長年にわたりエンタメサイドを支えてきた本誌の立役者でございます!!

<ここからの記載について>

①ステージイベント中は原則として撮影、録音、録画禁止が定められておりましたので、私もその規定に基づき、それらの行為は行なわず一般顧客と同条件にて視聴したことを明記しております。

②ただし、イベント中にいくつかサプライズタイムがあり、このときは撮影が認められておりました。そのため、本記事に掲載されているステージ写真はすべてこのサプライズタイムまたは撮影許可が出ている際に撮ったものとなっております。

③本編記載はすべて当日に筆者が手書きで書いたメモをもとに執筆しております。なるべく間違いがないよう細心の注意を払っておりますが、会話内容を必ずしも忠実に再現しているものではありませんで、あらかじめご承知おきください。もし事実と異なる記載内容を見つけられましたら、ご指摘いただければ対応させていただきます。

--------

連絡先:CQF01770@nifty.ne.jp 久保田裕之まで

何せ濃くて濃くて濃すぎるエピソードの連続でしてね。もう出来ればこれ、全部紹介したい!全部文字起こししたい!というくらい内容濃いイベント、今回は私が独断で厳選したエピソードを紹介させていただきます。手帳で24ページ分もあるので、どこまで載せられるか悩みどころですが、とにかく当たって砕けるつもりで書いていきます。やってやるぜ!!(断空我先生すみません)

紹介エピソード① オープニング動画に刮目せよ!!

毎回凄いんですよ。ベーマガイベントのオープニング動画は!!最新CG技術の粋を尽くしてレトロっぽさや往年のベーマガネタを披露する、その尋常ならざる斜め上方向への凝り方は必見です!!

▼ここに紹介するのは2015年と2018年のときの映像ね。

今回のやつ、YouTubeとかにあがってればご紹介できたんですけどねー。

内容をざっとかいつまんで説明すると、6001、7、X1、8801の名を冠した車が砂漠を疾走していく中、「68000」というラベルの付いた車が猛スピードで8ビット車を追い抜いていくというもの。やがてス○ハリみたいな中を駆け抜け、最後は遺跡(ピラミッド?太陽の神殿?)のような場所に到達する…というもの。当時のPC事情を知っている方なら、いろいろと思い起こすところがあるでしょう。本ムービーの製作スタッフはCG制作・青山敏之、音楽・古代祐三、制作進行・土田康司(敬称略)。

紹介エピソード② 「ゼビウス」の移植について

ゲームソフトの開発、販売を会社として行なうと決めた電波新聞社。正式にナムコからライセンスも取得したものの、当時「ゼビウス」の移植は至難を極めたと大橋編集長は語ります。

というのも、社内に「ゼビウス」を全面クリアできる人がいない(爆)。

困った大橋氏は「ゼビウス」生みの親である遠藤雅伸氏のところに何度も足を運び、ついに「全面クリアできる」という方を2人紹介していただくことに成功。そのひとりこそが「ゼビウス 1000万点への解法」という伝説の同人誌でその名を知られる、うる星あんずこと大堀康祐氏でした。

当時の大堀氏は高校生。しかもかなり厳しい学校だったそうで。そんな大堀氏を捕まえるべく新大久保駅で張り込む大橋編集長(刑事みたい)。そんな苦労の甲斐あって、「ゼビウス」のプレイングについては何とかなったものの、ここからが挫折の始まりだったと藤岡忠氏(通称なにわさん。マイコンソフト責任者)は当時を述懐します。

当時PCへの移植は不可能と言われた「ゼビウス」。そのX1版をかなり頑張って作っていったものの「こんなの○○」(!)と一蹴されたり。「1ヶ月待って」と作り直したものでようやく満足してもらえるものができたとのこと。なおX1版は当時カセットテープ版で発売されたのですが、A面とB面にデータが納められている関係上、テープの劣化による不具合が発生しにくいよう、データ収録に工夫されたとのエピソードも語られました。

開発の方が苦労された甲斐あって

本当これ「ゼビウス」です!!

一方、PC-6001には「タイニーゼビウス」(ならびに同タイトルのmkⅡ)が電波新聞社よりリリースされましたが、これを作ったプログラマーの松島徹氏は何と当時中学生でした。もともとはベーマガの投稿プログラムとして電波新聞社に届けられたものだそうで、これを見た大橋編集長は松島氏の自宅がある姫路へ飛び、お父さんお母さんに息子さんの作ったこのゲームソフトを電波新聞社で商品化させてくれと交渉したというのだから、ご両親もさぞかしビックリされたことでしょう。

ならびに「タイニーゼビウスmkⅡ」

私はこれで「ゼビウス」世界に入門しました。

ナムコとの交渉とさらなるブラッシュアップの結果リリースされた「タイニーゼビウス」は、大橋氏いわく「当時のPC-6001の販売台数くらい売れたんじゃないか」と当時の盛況ぶりを振り返ります。当時はレコード会社でカセットテープの量産をしていたのですが、「石原裕次郎でも美空ひばりでも、こんな本数のカセットは作らない」とレコード会社に言われたそうです。

紹介エピソード③ X68000の時代

1987年にシャープよりリリースされたX68000は、それまでのPCと比べ表現性能において群を抜いておりました。

特に注目されたのは、極めて高い精度でアーケードゲームの移植が可能になるということ。かくしてマイコンソフトより、いくつかの作品のX68000版がリリースされていくのでした。

以下、ステージで語られたエピソードを作品ごとに紹介していきます。

「スペースハリアー」。当時セガが進めていた「体感ゲーム」というシリーズの代表的なタイトルですね。これのX68000版は電波新聞社よりリリースされました。藤岡氏いわく「ライセンス交渉に行く前に作っていた」とのことです。この勢いが凄いですよ本当に。

「源平討魔伝」。ここは土田康司氏が語ります。これについてはマスターテープ(オープンリール)を借りることが出来たそうで、このため各キャラがアーケード版よりキレイにしゃべってくれるとのことでした。ただしあまりにもキレイ過ぎて、義経の「殺してしんぜよう」という台詞だけがあまりにも原作とかけ離れ過ぎているとの判断から、これだけアーケード版からの音を採用したそうです。どこまでも忠実な移植にこだわるマイコンソフトらしいエピソードですね。

「ドラゴンスピリット」。ゲーム移植に関してはX68000のスプライトを駆使して苦労して作ったが、アーケード版が縦型画面なのに対し、X68000版は横型画面という問題があったとのこと。これについては「基本はゲーム性を再現」する方向性で仕上げたそうです。

なおこの縦横問題を解消すべく、X68000版ドラスピはモニタを縦にしてプレイ可能な縦型モードなる機能を搭載したのですが、「モニタを縦にするゲームなんて出したらモニタが壊れるやろ!」とシャープの方に怒られたという逸話が残っているとか。

音楽について。本作で音楽を担当した川野俊充(はちみつ川野)氏は「基板から取り出したデータを使って原曲の雰囲気を残したまま豪華にできることはないか」と思慮した結果、ドラムを左右に振り分けバスドラを中央にしてステレオ化したそうです(ヘッドホンで聴くと両方から聴こえるらしい)。

「ボスコニアン」。これはどこまで書いていいんだろう…?何でも松島徹さん(さっきの「タイニーゼビウス」の方ね)が「アフターバーナーⅡ」の製作中にとある事情から生み出してしまったタイトルらしいのですが…。

まぁそりゃあね、社内お披露目で「アフターバーナーⅡ」が見られると思ってたのに、出てきたのがまさかの「ボスコニアン」だったというのは当時の関係者からしてみたら衝撃を通り越して何が起きたのか分からないくらいの出来事だったことでしょう。

でもこれ、私もプレイしたことあるのですが普通に出来良かったですし、特に音楽めっちゃ良かったです。永田氏と古代氏の両名が音楽を担当したのですが、永田氏はオーケストラヒットを多用し、古代氏は「古代節」とも言えるあの独特のテイストで「FLASH FLASH FLASH」という名曲をここにブッ込んだ結果、「これ本当にボスコニアン?」というクオリティの作品が爆誕したのだと私的には思います。

「アフターバーナーⅡ」は、先に述べた「ボスコニアン事件」の後、松島氏がきっちり仕上げて持ってきたそうです。なおこれを遊ばせるために「サイバースティック」なる操縦桿のようなコントローラがリリースされました。これには大橋氏も関わったとのこと。

「ファンタジーゾーン」。次は何作る?を検討してたとき、藤岡氏は「妖怪道中記」を、土田康司氏は「ファンタジーゾーン」を考えていたとのこと。しかしながら「妖怪道中記」は3重スクロールということがネックとなり、これでは完全移植は難しいとの判断から「ファンタジーゾーン」でいくことに決まったとか。完全再現にこだわるゆえの決断ですね!

これらひとつひとつの作品を振り返って大橋氏は語ります。私は最初、ゲームを下に見てたと。何で私がゲームを担当しなきゃならないのかと思っていたと。でも実際にゲーム少年と関わって、「ゲームは映画などを超える文化だと気付いたんだ」と。

藤岡氏も語ります。「当時は夢がいっぱいで、これに人生かけてもいいという勢いだった」と。

お二方とも実直に語るところが尊くて素晴らしい。

お話し伺って、ちょっと目頭が熱くなりかけた…ところで。

サプライズタイム①

何とここで第1回目の「サプライズタイ~ムっ!!」

登場したのは電波新聞社の大上友也さん!!

え、突然現れたんだけど、この方何しゃべるの?何しゃべるの?

続いて現れたのは、元ハル研究所の三津原敏氏(ハル研さんお花ありがとうございました)。

重そうに抱えてるその箱、NECのパソコンじゃないの?

思いっきし「PC-8801mkⅡSR」って書いてあるんだけど…。

そ、その手に納まっているそれはっ!!

じゃじゃーん!!

発売決定ですって!!

「PasocomMini PC-8801 mkII SR」

何でもこのパッケージ、ハル研が開発していたものの、頓挫しかけていたところをマイコンソフトが継承したのだとか。

この日のお披露目にあたり、実に2日前まで調整していたそうです!

詳細発表は8月8日(ハチハチの日ですな)。

いやーこれはサプライズだわ。何が同梱されるのかとか楽しみ過ぎです。

紹介エピソード④ しゃべり、挨拶し、歌うPC-6601

ちょっとコーヒーブレイク的なネタをひとつ。ベーマガイベントではもはやお約束になっているのですが、1983年にNECより発売されたPC-6601という古のパソコンが、当時搭載された自慢の「しゃべる」機能を使って会場の皆様にご挨拶するのですよ。

これがしゃべるのです。恰好良いでしょう?

さらに今回のイベントでは、何と「歌う」機能を披露。「ゼビウス」のテーマや「仰げば尊し」を持ち前のTALK機能で熱唱?したのでした。

まだまだAIには負けないそうなので、これからも応援していきましょう!

私もユーザーとして末永く大事にしていきます!!

紹介エピソード⑤ 移植テクニックマスター大作戦

先ほどまでのアーケードゲームめいた雰囲気から一転。ここからはベーマガのもうひとつの華、プログラミング関連のコーナー。ということで、当時のスタープログラマー、森巧尚氏、谷裕紀彦(Bug太郎)氏、断空我氏の登壇です!!

そしてまたまたサプライズが。山下先生いわく「僕にとってベーマガイベントは、断空我にチャレンジを与えるイベント」(笑)とのことで、何とこのコーナーは断空我先生がMCを務めることに。「聞いてないよ!」と最初は渋った断空我氏ですが、気を取り直し「やってやるぜ!」と快諾。ひゅう~断先生カッコ良い~✨✨

まずは断空我氏より基本的な説明が。「当時のPCは同じBASICとは言えメーカーが違うと動かなかった。そこで元のプログラムを改造し、例えば(NECの)PC-88から(富士通の)FM-7で動くようにするのが移植」と。さすがDr.Dの中の人の説明は分かりやすいっすね!!

最初に森巧尚氏、ご自身の投稿作品である「BREAKFAST」を披露。これは「PC-8001で大きなキャラを動かしたい」という意図で作られたプログラムらしく、「4つの文字列でひとつのキャラを表示させる」という手法で作っておられます。テクニックとしては「複数行を1つの文字列にまとめると短くできて早くなる!」とのこと。

これをMSXに移植するにあたり、森氏は「PCの文字列キャラをスプライトで使う」という手法で行なったのだとか。氏の言葉をそのまま書くと、

①8×8で大きく表示するモード

②DATAからスプライトを作る

③スプライトなので消さなくても移動

なおこの他にも「2進数で作ったドット絵を10進数にしてプログラムを短くする」という手法が紹介されました。

なるほど私には半分くらいしか(いや半分も)分かりませんでしたが、でも仰っていることは確かな技術力に裏打ちされているなって感じました。

お次は谷裕紀彦氏。この方は「Bug太郎」のペンネームで一時期のベーマガ誌面にアーケードゲームのBASIC版かよって思わせるタイトルを続々投稿した名物プログラマーでした。

そんな谷氏が持ってきた作品は「GIVERS」。ちょっと画面見せられないので雰囲気伝わらないですが、要は「PC-8801のBASICでゲーセンじみたシューティングゲームを作った」的な作品です。敵キャラの動きとかがもうほぼアーケードゲームなんですよ。天才ですよ。マイコンBASICマガジンなのに、ほぼほぼマシン語だそうですけれども(笑)。

さらにこの方、「GIVERS」を進化させた「GIVERⅡ」を作って持ってきました。めちゃくちゃ進化したグラフィック、そして背景。BGMもあるし、レーザーも自機に追従する。ボスの触手の動きがヤバい。凄い。凄いんだけど、いやでもこれのリストってベーマガに載る長さじゃないですよね?(リスト見てないから何とも言えませんが…)

断空我氏はお二方の事例を紹介した後「データの持たせ方どうやってる?」と質問(こういう問いかけ出来るところが玄人なんだよなこの方)。これに対してお二方は次のようにコメント。

森氏「文字をパズルみたいにあてはめて形を作る。先入観を取ることが最初にやること」

谷氏「敵の移動を方向で指示している」

うぅ私これちゃんと意図通りに拾えてるのかな…。

さらに谷氏は「ベーマガのいいところはいろんな機種が載っていて、他機種も参考にできること」と、森氏は「移植ってめんどくさいけど、やってみたいという好奇心を後押ししてくれる雰囲気があった」と、それぞれコメントされました。

今回臨時MCを担当された断空我氏は「ベーマガ出た頃はナイコンで、ショップでプログラムを打ち込んでた」とご自身の過去を語られたうえで、「そのおかげでいろんな機種いじれた。探求心をもってあたることが大事。還暦を過ぎてもチャレンジすることが大事だと山下さんに教えられた!」と、山下先生に向けたコメントをされました。断先生お疲れ様でした!!

紹介エピソード⑥ うる星あんずが全16エリアを実演!

やってきました、この日の見せ場。

うる星あんずこと大堀康祐さんが、会場内に置かれた筐体アストロシティで「ゼビウス」をプレイし、全16面を突破するチャレンジです。当時の憧れであった「ゼビウス」1千万点プレイヤーの先駆けであるうる星あんずさんの生プレイが、この会場で披露されるのです。

登壇者はここでまたも代わり、プレイヤーである大堀康祐氏に加え、ゲームライター第一世代である見城こうじ氏、響あきら氏、手塚一郎氏がそのプレイを解説します。ここからのMCは響あきら氏。「なんだってー!!」

それではクレジット投入!

ちゃーちゃちゃらららっちゃちゃっちゃちゃっちゃーちゃららちゃーちゃちゃらららっちゃちゃっらららー♪

(ゼビウスのオープニング…のつもり)

大堀氏の「ゼビウス」プレイを見た感想は、率直に言って

「うわぁ…慣れてるなこの方」

ってものでした(当たり前でしょうが「1千万点への解法」の方ですよ!)

動きに無駄がないんです。それでいてソルは的確に出し、スペシャルフラッグも回収していく。あと、なるほどなぁって思ったのが、必ずしも地上物を全滅することにこだわってないのね。むしろ意図的に敵が弾を撃ってこないタイミングを利用して避けているという。いやぁ、これ見てると避け方とか勉強になりますわ。いいもの見せてもらいました。

結果的に大堀氏は見事16面突破を果たし、場内には割れんばかりの拍手が。

手塚「ゼビウスはやっぱりいいなって思いましたね」

響 「ゼビウス人のプレイ見るの面白い、MC無視して見入ってしまった」

見城「ゼビウスって当たり判定が大きい。かなり見ていて緊張感がある」

大堀「もうちょっとカッコ良いとこ見せたかったな」

ということで大堀さん、大勢が見守る中の「ゼビウス」お疲れ様でした!!

私もあのプレイを見て、また自分なりに挑戦してみたくなりました。

ここで第2回目の「サプライズタイ~ムっ!!」

サプライズタイム②

さぁ、今度は何かな?何かな?

おおおおお!!!!!

かつて1980年~90年代くらいの我々の青春が、現代に蘇るってよ!?

先生の著作が勢揃いしてます!

しかもこれに、電波新聞社の平山社長から衝撃のコメントが。

#ベーマガイベント

— 平山勉|電波新聞社|JL1AAX (@hirayamadempa) May 18, 2024

この場で初めて知りましたw

サプライズ!😆

楽しみ🤣 pic.twitter.com/KVUBbOr2Cl

マ!!!!?

むしろ私、平山社長がそれ知らなかったことがサプライズなんですけど。

ということで、「チャレンジ!AVG&RPGシリーズ」復刻決定とのこと。何らかの再編集はするとのことですが、ともあれこれについては電波新聞社からの発表マテ!!ということで。

そしていよいよ第3部。ここからは編集部とライターのメモリアルトークに耳を傾け、大橋さんへの感謝を捧げるフェーズとなってまいります。ここからまだまだ濃いトークが満載。全部語りたいのはやまやまだけど、そこは厳選してお届けします!

紹介エピソード⑦ 投稿プログラム

ベーマガと言えば投稿プログラム。当時は大橋編集長以下、編さん(及川健氏)、影さん(増田克喜氏)、つぐ美ちゃん(南雲津久美氏)、そしてDr.Dといったおなじみの編集部メンバーが読者から送られてきたカセットを日々チェックしていたのでした。

当時のベーマガ(別冊時代)。

会場内にいた読者の方の持ち物です。

ここで及川氏(編さん)からの面白エピソードをひとつ。読者からの投稿の中で、たまにお父さん(?)の演歌のカセットにデータを入れて送ってくる方がいたそうです。データレコーダーで再生すると、最初に演歌が再生されてから「ピーーーガーーー」って鳴り始めるという、何とシュールな世界。その後投稿者のご家庭で「おい俺のサブちゃんのカセットどこ行った」ってなってないか気になり過ぎます(笑)。

あと大変だなぁと思うのが増田氏(影さん)からの振り返り。当時は「打ち込んだプログラムが動かない!」という問い合わせがとても多かったらしいのですね。それも電話してくるのはだいたい学生なので、お昼どきに休み時間を利用してかけてくるという…。なので編集部では電話が鳴ると「誰が出るの?ねぇねぇ誰が出るの?」って感じで目配せし合ってたそうな。

いやでもこれさぁ、確かに編集部のミスで間違ったリストが載る可能性はゼロじゃないよ?でも、電話かける前にもう少し見直すとか、やることがあるんじゃないの?これで間違いの内容が「1」と「l」とかだったらどうすんのって私なんかは思っちゃいます。

つぐ美さん(この方だけは本名もつぐみさん)もこのことについては当時を述懐してしみじみと語っておられました。届くカセットは1日およそ段ボール1箱分(!)。1日サボると段ボール2箱。やがておじゃまぷよくらい山と積まれる段ボール。以上ちょっと私の想像込みで書きましたが、1日段ボール1箱は確かに大変ですよね。でも慣れてくると表書きで「あ、○○くんだ」って分かるようになるのだそうです。

紹介エピソード⑧ チェッカーフラグ

投稿プログラム採用の基準は人それぞれのようで、例えば断空我氏は「走らせてみて面白いか」「アイデア重視」「バグがあっても読者の皆様直してねの気持ち」(笑)という感じで見ていた模様です。でも最後のやつはちょっと共感。自分でプログラミングしてみたら分かるけど、バグのないプログラムって規模がデカくなればなるほど本っ当に有り得ないからね!!

中村伸彦(PANDA)氏はポケコンなど多く担当していたとのこと。ポケコンの投稿は少な目だったので、イマイチと思っても取っといて後で採用ということもあったそうです。そういう意味では狙い目でしたねポケコン。

その投稿プログラムのページには「チェッカーフラグ」と言ってDr.Dや編さんや影さんがワイワイ言いながら読者のプログラムを評価するコラムがあるのですが、特にDr.D氏は辛口の傾向があるようです。確かに私も当時読んでいてそう感じたような。そんなDr.Dも実はちょっとチョンボしちゃったエピソードが語られましたが、もう遠い過去のお話し。そのあたりは時効ってことで、あえて本文では触れないでおきましょう(私に直接問い合わせしてくれたらお教えします。実はこの記事中にちょっとヒントが…)。

紹介エピソード⑨ イラスト

ベーマガでイラストと言えば、真っ先に思い浮かぶのが漫画家のくりひろし先生。大橋編集長が「くりひろし先生は理系の頭がありながら、あぁいう漫画がかける」と仰るように、プログラミング解説の漫画を優しく面白く描くところに定評があります。人気コーナー「パソコンレクチャー」はベーマガ最長連載となり、いまなお「電子工作マガジン」で継続中です。ところで私「All About IchigoJam」(仮題)をいつまでも待っているのですが、まさか誰かの別冊本みたく…いえいえ信じてますからっ。

コホン…話を戻しますと、ともあれくりひろし先生の漫画は定評があるのですよ。つぐ美さんも、くりひろし先生がたまに描いてくれる制服姿はカッコ良いって仰ってましたし。

あと今回登壇されたイラストレーターの方の中に斎藤久典氏という方がいるのですが、この方は当時はFM77AVで絵を描いていたとか。確かにあれ、当時としては最先端だった4,096色の発色が出来るPCでした。あの発色を活かしたゲームってなかなか無いなって当時思ってましたが、まさか電波新聞社の仕事に活きていたとは。なおこの方は原稿を落としそうになったとき、大橋編集長の指示でマイコンショップの機材を借りて描いたという壮絶なエピソードをお持ちです。やむを得ないとは言え大橋さん無茶振り…。

なお他にベーマガでイラストを描いていた方としては、投稿プログラムページの挿絵を描かれていた上野曙美さん(2014年9月20日永眠。お悔み申し上げます…)、そしてベーマガ坊やを描いた方(トキワ荘の出身とのこと)がおられるようです。

紹介エピソード⑩ スーパーソフトマガジン

ここからベーマガのゲーム記事が本格的に動き出しました。周りにゲームの専門誌というものがなかった当時、「スーパーソフトマガジン」はベーマガの付録という扱いでテスト的に始まったそうです。

このとき大橋編集長と二人三脚でゲーム記事の始まりを支えたのは、当時高校生だった大堀康祐氏。当時高校2年生だったという大堀氏は学校帰りに五反田の編集部まで行って書いていたとのこと。いやむしろ最初の頃は「口述筆記」だったと壇上で語られました。つぐ美さんが大堀さんの通う高校の前まで行って原稿の受け取りをしたこともあるそうです。

「私に解けないアドベンチャー・ゲームはない!!」の決め台詞と共にベーマガに降り立った山下章氏は、最初にアドベンチャーゲームの原稿を持って電波新聞社に行ったとのこと。ページのコンセプトは「とにかくたくさん画面を並べよう」という、当時のチャレ・アベの構想そのものだったと思われます。ただ懸念されたのが「謎の答え書くと(ゲームの)商品寿命が終わっちゃう」ということ。このため、自身がその場面で考えたことを記載するなど、工夫を凝らしていたそうです。それでもハドソンにはタケベエ・シールと称した目隠しを誌面の画面いくつかにペタンコされてしまいました。

ハドソンのプログラマーである竹部隆司氏の

顔を模したシールのようです。

山下氏のベーマガ降臨によって多くの(アドベンチャーゲームに)悩める子羊が救済されたのですが、「解き方が分からない方がそんなにいるのなら」という話の流れが出来、これが後に隊員の増員まで行なうこととなった超人気コーナー「レスキュー」ページの誕生へとつながったのです。

紹介エピソード⑪ チャレンジ・ハイスコア

大堀氏が当時のことを語って言いました。「当時、ゲーム=不良のイメージが凄かった」と(これはあの当時を生きていた者であれば、ゲームに興味がある無いにかかわらず、誰しも実感として持っていたことでしょう)。

そんなイメージを払拭したい。その思いは「47の都道府県のゲームセンターに渡るコミュニティーを作りたい」という具体的な構想に行き着きました。

こうして生まれたのが「チャレンジ・ハイスコア」(通称「チャレハイ」)という企画です。大堀氏の頼みにより、ゲームセンターに置くためのボードが作られました。大橋さんいわく「突拍子もない話だと思ったが、公私ともにお世話になっている大堀さんの頼みだから」とこれを承諾したそうです。

こうして全国各地のゲームセンターでハイスコア争いをするという文化が生まれました。いまでも全国対戦カラオケとかありますが、こういう文化の祖を築いたのがベーマガだということはもっと知られて良いと思っています。見城氏も言っていましたが、今でいうところの「eスポーツ」的なものにつながる一歩。それが「チャレンジ・ハイスコア」だったのです。

なお余談ながら、大橋編集長がお酒の席か何かで「チャレンジ・ハイスコア」の後に「ゲートボールマガジン」なるものを作り、「全国のゲートボールのスコアを写真付きで集め掲載したらどうか」と話したという、ちょっとした逸話もあるようでした。実現したらゲーマガですな。

紹介エピソード⑫ ALL ABOUT namco

ゲームへの勢いが止まらないベーマガ。ならばナムコの本を作っちゃおう!そうしよう!後は割り振りどうすんの?そこは早い者勝ちで。

ということで各ライターが自分のやりたいゲームを順繰りにぶん取っていくのでした。このような中、見城氏は「トイポップ」というゲームの紹介に60ページほしいと主張したが、さすがにそれはちょっと…ということで(本人いわく)泣く泣く36ページにしたとのこと。これを書いてる私も何を隠そう「トイポップ」大好きでして、見城先生のページはずっと眺め、参考にしていたものです。見城氏いわく「自分は攻略系ライターではなかったが、トイポップに関しては書きたいものが書けた」と自己満足気なご様子だったのが何よりでした。皆さん今からでもやりましょうよ「トイポップ」。

私も結構「トイポップ」やりました。

写真は電波新聞社より発売のX1版。

ファンタジー通信でおなじみの手塚一郎氏が選んだタイトルは、ナムコの作品の中でもファンタジックな色合いが強い作品「ドラゴンバスター」。これの攻略もまた良く出来ていて、いろんなところで公式の資料のように使ってもらえたとのことです。

響あきら氏は取り合いに参加しなかったためなのか、回って来たタイトルが「ボムビー」などだったそうで(あとで確認したところ「キューティーQ」も響さん書かれてましたね)。攻略とかできなかったと当時を思い起こし、ちょっと嘆いておられた様子でした。

なおナムコつながりで「エメラルディア」(見城氏が開発に関わる)というゲームについてのネームエントリーの秘密というネタが暴露されましたが、これについてはこちらで検証のしようがないため、本稿では取り扱いません。

紹介エピソード⑬ ゲームミュージックプログラム

まず司会の山下氏が問われた「ゲームミュージックのプログラムを何故ベーマガに乗せようと考えたのか」についての大橋編集長の答えがびっくりするほど的確で良い回答だと思いました。いわく、

これなら演奏技術のない人でも自分の好きな音楽を鳴らすことが出来る

という「正に然り」というお言葉。素晴らしいです。

実際私も演奏技術無かったので、ベーマガに掲載されてるゲームミュージックプログラムを入力したり聴いたりしておりました(音楽データは入力するのとても大変でしたが…)。

で、我々の世代でゲーム好きならみんなやったと思うんですが、ゲームの音楽、ゲーセンに録音しに行ったりしましたよね?しませんでした?この会話で登壇されていた古代祐三氏もそうだったみたいで、彼は最初、「スペースハリアー」の音楽を自分のPCで再現するとき、最初は耳コピで頑張ったんですって。ゲームサウンドって耳コピするのすごく大変で、ゲーセン行って曲を覚えてPC-8801に向かって打ち込んだわけですよ。で、それを「スペースハリアー」の作曲者であるセガのHiro師匠こと川口博史さんに聴いてもらったところ「全然違うよね」ってリアクションが返ってきたのだとか。そりゃあ悔しいですよね。で、ご本人はその後ちゃんとゲーセンにて録音してリベンジしたそうです。古代さんの音楽再現に対するストイックな姿勢はこのあたりにそのルーツがあるのかもと思わせるエピソードでした。

あと古代氏でもうひとつ凄いエピソードがありまして。それは「沙羅曼蛇」のPC-8801mkⅡSR×2台演奏!そう、同じPCを2台並べることで足りない音源数をカバーし、「沙羅曼蛇」の音楽をステレオサウンドで完全再現するという狙いです。ということで、今回この会場でやってみました(なるほど、だからPC-8801mkⅡSRが2台並べて置いてあったのか!)。

両者を並べて同時にRUNを押すも、どうやってもズレてしまう。何故?ロットによる違いなのか?それともやはり発売後40年と言う歳月が2台のマシンに微妙な差異をもたらしているのか?微調整を繰り返し、何度もタイミングをズラしてRUNを押してはSTOPを繰り返す古代氏。辛抱強く待つ観客。そしてついに、パーフェクトなタイミングで「沙羅曼蛇」を鳴らすことに成功!このときは先の大堀氏の「ゼビウス」と同じくらい割れんばかりの拍手が場内から沸き上がりました。古代さん素晴らしィィィ!!

紹介エピソード⑭ OFコーナー

影さん(増田氏)いわく「ベーマガ編集の中で一番苦労した」と仰っているのが、紙面下のワイワイガヤガヤおしゃべりスペース、OFコーナー。えっ?そこなの一番の苦労?って聞いてて思いましたが、影さんいわく「オチを付けるのにすごく苦労した」とのこと。なるほど、あのコーナーでは影さんが一番活躍していたように思えるけど、そこはやはり芸人みたく、ステージで見えないところの苦労があるものなのですね。OFコーナーにて萩の月をおねだりしたら、本当に送られてきたことがあったというエピソードが面白かったです(萩の月というとどうしても魔中年某氏のイメージが…)。

紹介エピソード⑮ 読者の闘技場

読者のハガキによるネタ投稿コーナー「読者の闘技場」。このスペースもまた当時のベーマガを語るに欠かせない部分だと思うのですが、いったいどのようにして企画されたのか気になるところ。司会の山下氏いわく「もともと読者の意見 ホンキでPlayホンネでReview!!(通称ホンキホンネ)のイラスト付きハガキのコーナーを独立させようとしたのがきっかけ」だったとのことです。ベニー松山氏いわく「普通はクオリティ高めるために仕込みを入れるものだけど、あれは読者を信じてそのままやってた」そうで、あそこに掲載されたネタの数々は、今だったらコンプラ的にダウトなやつ多かったと推測されます。懐かしきかなユルき昭和時代。

大橋編集長は「読者の闘技場」のあのノリについてどう思っていたのか。大橋氏いわく「本音を言うと好きじゃなかった。でも世代が違うから、こういう楽しみ方もあるだろうと応援していた」とのこと。こういう懐の広さが当時のベーマガの自由闊達さにつながっていたのでしょうね。

紹介エピソード⑯ ベーマガ学校に訪問する

まかべひろし氏登壇。このお方は後期ベーマガでプログラムコーナーを担当されていたとのことで、編さん(及川氏)とともに学校を訪問し、記事にするなどされていたとのこと。及川氏はこのことについて「ベーマガが教育の方向に変わるかも知れないとの見込みを感じていた」とのことです。まかべ氏にとっても、この経験が後の専門学校でプログラミングの講師の仕事に活きた、と語っておられました。

紹介エピソード⑰ レスキュー隊のよもやま話

いやもう、これはちょっとどこまで話してよいのか分からなすぎるので断片的に言うに留めますけれども…。私たちのレスキュー隊先輩である倉元一浩氏が声優との仕事の際、そこのスタジオの機材を使ってカラオケしてたらいきなりCDの声の出演に抜擢されたこととか。同じく先輩である南泰人さんが電場新聞社内で○○○ーに乗り、○○○○○を振り回したりしたとか…いやもうそれ、昭和の時代だって普通にヤバ過ぎますから!!そのおかげで一時期マイコンルームが地下に移されたというエピソードも飛び出したり…。後輩としてはドキドキ過ぎるお話しです(私が電波に入った時にはマイコンルーム7階にあったはずですが、いつ戻ってきたのだろう?)。ということで、長き時を隔てて南さん、大橋編集長にゴメンナサイしたのでした。

紹介エピソード⑱ スベシャルゲスト

ここでスペシャルゲスト登場。突然客席から1人の方(※)がステージに登壇されたのでした。その方はかつてベーマガの編集部に投稿プログラムを直すための相談に行ったら大橋編集長に突然呼ばれ、ドルアーガの塔のトレーナーをその場で着せられてモデルにされた方なのだとか(つくづく何でもありだなこの編集部…)。

本来ならこれの件のモデルいたはずですが、その方がドタキャンでこれなくなり、それでたまたまそこにいた少年に白羽の矢が立つことになったとのこと。なお持って行ったプログラムはまったく治らなかったというオチ付きです。数十年の時を隔てた再会に、大橋氏も驚いておられました!!

(※ 一般の方なのでお名前伏せておきます)

紹介エピソード⑲ 大橋さんにお礼の言葉

いよいよエンディングが近付いてまいりました。ベーマガ時代長きに渡って仕事を共にしてきたメンバーからの大橋さんに贈る言葉。筆者のメモなので言葉に忠実ではないかもしれませんが、おおむねこのようなことを仰っていたということで、お伝えします。

及川氏:家族同様、一緒にいる時間長かった。お世話になりました。大橋さんの教えの通りやってます。

増田氏:ナムコのライセンス契約にも一緒に行った。ベーマガって大橋さんの傘の下、自由にできていました。

つぐ美さん:困ったとき、大橋さんならどうするかなというのがクセになってきた。基礎になっています。

藤岡氏:マイコンソフトとして大橋さんのやり方を勉強させていただきました。

断空我氏:海千山千のメンバーをまとめあげてきました。素晴らしい。一旦ひと区切り、お疲れ様です。

大堀氏:ゲームを遊んでいる人たちにフォーカスを当ててくれたこと本当に感謝しています。

全員:ありがとうこございました!!

そして最後は客席一同で!!

「大橋編集長ありがとうございました!!」

大橋編集長からの送る言葉

これを受け、電波新聞社を勇退された大橋編集長が我々に贈る言葉。

私が書き留められた部分だけなので、すべてを伝えきれているわけではありませんが、せめて何かが伝わればと。

魂の言葉の断片を受け取ってください。

日本の電子産業を世界一にする。

次の世代の人を育てる。

後期高齢者の後期は好奇心の好奇、高齢は高励、がんばるぞ。

次の世代に伝えてください。

日本の科学電子立国復活が目標です!!

大橋さんいつも言ってましたよね、「電子立国日本の復活」って。

そして「好奇高励」(笑)。何だか大橋さんらしいなぁ。

これまでの登壇者の皆様が語ってくれたように。

誰よりも、次の世代の人を育てたお方だと思っています。

ちょっと泣きそうになりかけたところで…。

サプライズタイム③

いつも涙があふれそうなタイミングでサプライズ入れてくるんですよ、このお方は!!

大橋編集長のご勇退に涙は似合わないってことでしょうか。

さて、最後のサプライズ、心して受け止めましょうか。

山下先生が最後の最後まで温めていた秘中の秘。それは…。

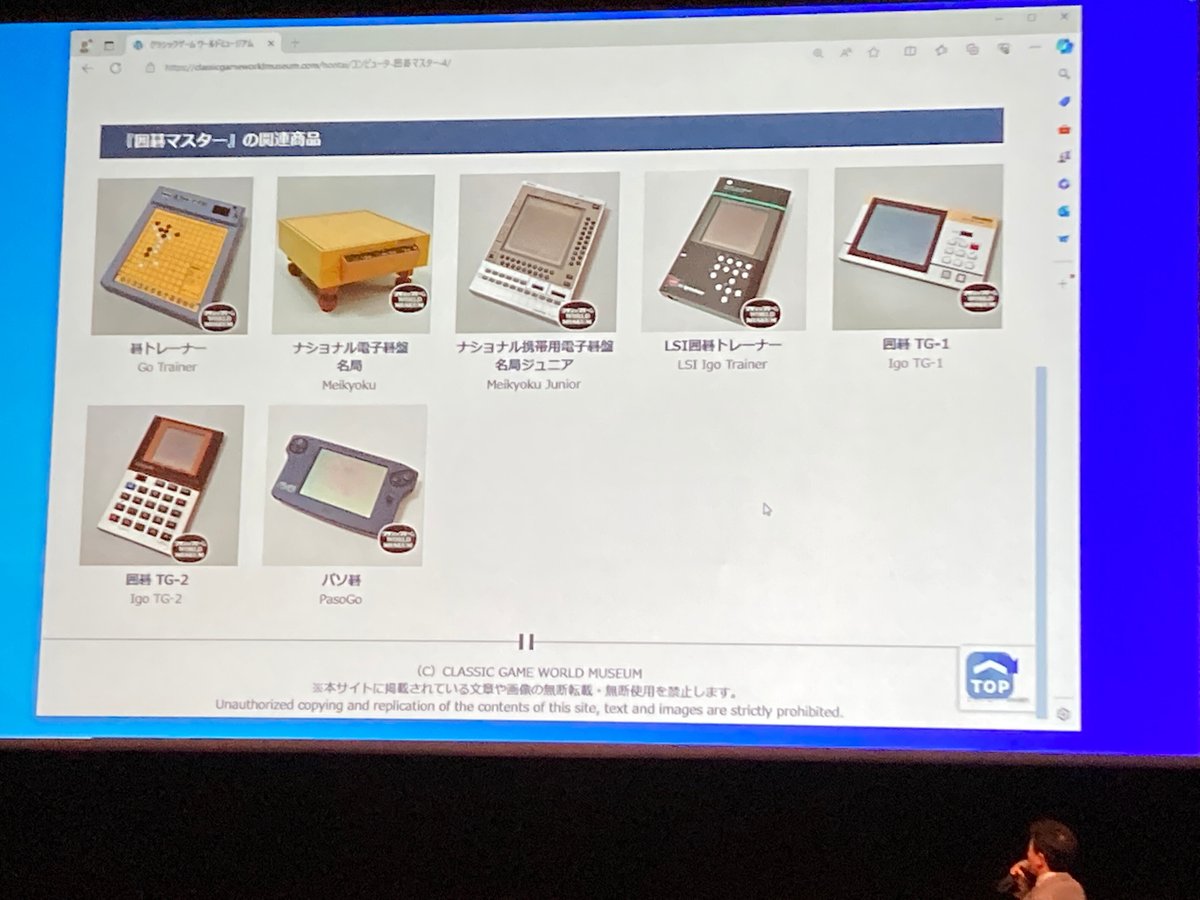

何と驚くことに、山下章プロデュースのサイトが爆誕しておりました。

タイトルは、

クラシックゲーム ワールドミュージアム

山下先生いわく、ゲーム機の歴史を振り返る博物館を作りたいのですって。

国内海外を含め、あまり世に知られていない製品を集めたWeb上の博物館。それがこの「クラシックゲーム ワールドミュージアム」。

もうかなり完成しているかのように見えますが、ご本人いわく「まだ自分の完成イメージと程遠い」のですって。

「収益化はしなくていい」

「ゲーム業界に対する恩返し」

「皆様が応援してくれたら続けていける」

そんな言葉が、山下先生の口から語られました。

ということで、「クラシックゲーム ワールドミュージアム」はこちらでございます。ここまで本文を読まれたそこの貴方は既にコンピュータやゲームの深淵に両脚を突っ込んでおられることでしょうから、ぜひ一度こちらを訪問してみてください。電子遊戯の知の集積が、貴方をお待ちしています。

ということで、ボリュームたっぷりの「ALL ABOUT マイコンBASICマガジンIII」いよいよ終了です!!

さらに裏話が聞きたい方はこちら「16SHOTS」

おっと最後に…本イベントの運営全般を担ったスプロケの安部氏、この度は本当にお疲れ様でした!!「機材がどれも40年前、なかなか言うこときいてくれなかった」とのコメントを残しておられました。このnoteでも物足りなければ、ぜひ安部氏が新宿で経営しているビデオゲーム・バー「16SHOTS」に行ってみてくださいませ。「ベーマガイベント準備の裏話とかいくらでもします!!」とのことです(本人談)。

イベント終了後、こんな方がいたよ報告

ベーマガイベントはスタッフのファンサが凄いのよ。とは言え私も長いこと見てきましたが、ここまでのは初めて見ました。何とこの方、自身が持ってきた「X68000 Compact」につぐ美さん(南雲津久美さん)にサインを書いていただいてました(いいなぁ私もほしいよ)。

それだけではなく、我々側のスタッフ(サウンドチームの荒木氏)がたまたま近くにいたくりひろし先生を呼び止めて、そこにつぐ美さんのイラストを追加してもらうという衝撃の事態に!!このサプライズにはX68000持ってきた方もビックリ!!

出来上がり~!!これもう家宝…いや国宝だよ!!

さらにこの方、このX68000に山下章氏と大橋編集長のサインまで描き込んでもらったそうで。良い思い出と世界にひとつのPCが出来て良かったですね!子々孫々の代まで大切になさってください~!!

最後に、私(久保田)から大橋さんへ

大橋さん、この日は本当に長い間お疲れ様でした。当日私はスタッフとして動いていたため、ほとんどご挨拶できませんでした。なのでこの場を借りてご挨拶させてください。

このスタッフジャンパーは私の勲章です。

(なお普段着にする勇気はない模様)

大橋さん、まだ私たちがベーマガに入って間もないころ、このような教えを授けてくださったことを覚えていますか。

掲載許可はもらっていませんが、さすがに

もう時効かと…(勝手掲載スミマセン)

大勢の応募者の中から選ばれたレスキュー隊のひとりとは言え、とても皆様のような文才など持っていなかった私。そんな私にとって、大橋編集長より賜ったこれらの言葉こそが、自身の拠り所でありみちしるべでした。

「人並みの文章力もない私だけれど、せめて読者に分かる言葉で書こう」

大橋さん、貴方はいつもことある毎に言っておられましたね。

「小学生高学年くらいにも分かる文章を書け」

「その文章、パソコン分からない読者にも伝わるか」

時には反発したこともありました。「文章って、いい文章ってのはそれだけじゃないだろう」と。

でも、大橋さんの元を卒業し、電子機器メーカーの社員になってからも、大橋さんの言葉がことあるごとに脳裏をよぎるのです。

客先に書くメールひとつ。

製品の販社向け案内文ひとつ。

「本当にこの表現でクライアントに伝わるか?」

「ちょっと業界用語で言い過ぎてやしないか?」

もうそれは、魂に刻みこまれているんでしょうね。

死ぬまで消えることのない、私の生き様。

例えばこのnoteにしてもそうです。この記事の最初の大見出しは「『マイコンBASICマガジン』(ベーマガ)ってどんな雑誌?」ですが、ベーマガ読者にだけ分かればいいと思っていたら、こんな書き出しで始めませんよ。たとえいまからでも、私の記事を読んだ方には、ベーマガという私たちの生きた証に興味を持ってほしいんです。

いつもそうです。

「これ、読んだ方に伝わるかな?」

「どんな人が読むのかな?」

結局あれから数十年。未だに文章はへたくそですが、大橋さんが私に与えてくれたこの教えのおかげで、たまにですが私の書いたものを褒めてくださる方がいます。本当にありがとうございます。大橋さんのおかげです。

冗長になり過ぎました。これだけが未だに治らない私の欠点です。

大橋さん、これからもどうか元気に生きて、暴れて、ご指導ください。

いつかまたお酒などご一緒できる日を、楽しみにしています。

5月18日開催の「ALL ABOUT マイコンBASICマガジンⅢ」にご来場くださった皆様、ありがとうございました! 6時間半にも及ぶ長時間のイベントに最後まで付き合ってくださった方々と記念撮影。みなさん、ベーマガスピリッツを胸に刻み、未来への種を蒔いていきましょう! #ベーマガイベント pic.twitter.com/CAO2QTwb5k

— ALL ABOUT ベーマガ (@a_a_bm) May 19, 2024

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?