【史上最強の柔道家】 木村政彦の生涯

みなさんは木村政彦という人物をご存知でしょうか?

木村は昭和の初期に活躍した柔道家で、15年間無敗という驚異的な戦績を残し、「木村の前に木村なく、木村の後に木村なし」と謳われた史上最強の柔道家です。

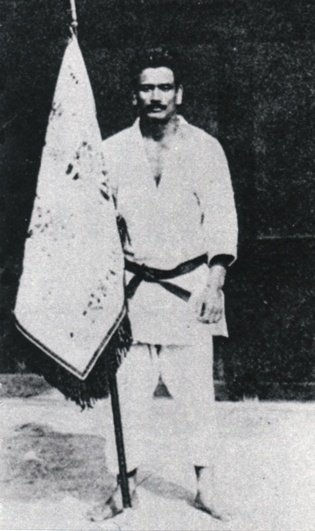

ちなみにこちらの写真は木村が18歳のときに撮影されたものです。

この筋骨隆々とした身体と威厳はとても18歳とは思えませんよね。

総合格闘技などで使われる「腕がらみ」のことをキムラロック(通称:キムラ)と言いますが、このキムラという名称は木村政彦という日本人からきています。

そんな偉大な柔道家だった木村ですが、その存在はある期間ほぼ忘れさられていました。

今回は、その木村政彦の生涯を解説します。

【伝説の柔道家の幼少期】

木村は1917年(大正6年)に熊本県で生まれました。

幼少のころから父親の仕事場である加勢川で砂利取りの仕事を手伝っており、そこで強靭な足腰が鍛えられました。

10歳のときに古流柔術のひとつである竹内三統流の道場へ通います。

当時の熊本では、扱心流の江口道場、竹内三統流の矢野道場、四天流の星野道場が肥後柔術三道場として隆盛を極めていました。

ちなみに、そもそもは柔術と柔道に大きな違いはなく、嘉納治五郎が創設した柔道の講道館も当初は嘉納流柔術と名乗っていました。

道場でメキメキと力をつけていった木村は、名門である(旧制)鎮西中学校から誘いを受けます。

しかし、当時の(旧制尋常)小学校から(旧制)中学校へ進学する生徒は100人に5人程度で、極貧の木村家から中学に進学するのは夢のまた夢でした。

戦前の学校制度は現在とは大きく異なっており、主な過程は小学校6年、中学校5年、高等学校3年、大学3年となっていました。

家が貧しいため、小学校卒業後は家業を継ぐことになっていた木村ですが、家族の後押しもあり鎮西中学へ入学することができました。

九州トップレベルの鎮西中学柔道部で本格的に柔道を習い始めた木村は、ここでもメキメキと力をつけ、中学2年で初段、中学3年で三段を取得しました。

中学4年時には大将として鎮西中学を初めて全国優勝に導き、段位も当時最年少である16歳で四段を取得しました。

ちなみに、当時は西洋のスポーツが日本で本格的に普及する前であり、柔道と剣道の競技人口は今とは比べられないほど多かったと言われています。

そのなかで木村はトップの実力を誇っていたのです。

【「鬼の牛島」との出会い】

中学卒業後にいよいよ家業を継ぐこととなっていた木村ですが、ここで転機が訪れます。

木村の才能に惚れた柔道家・牛島辰熊が木村の家族を説得し、自身の「牛島塾」に引き取ることとなったのです。

ここで牛島辰熊という人物について紹介します。

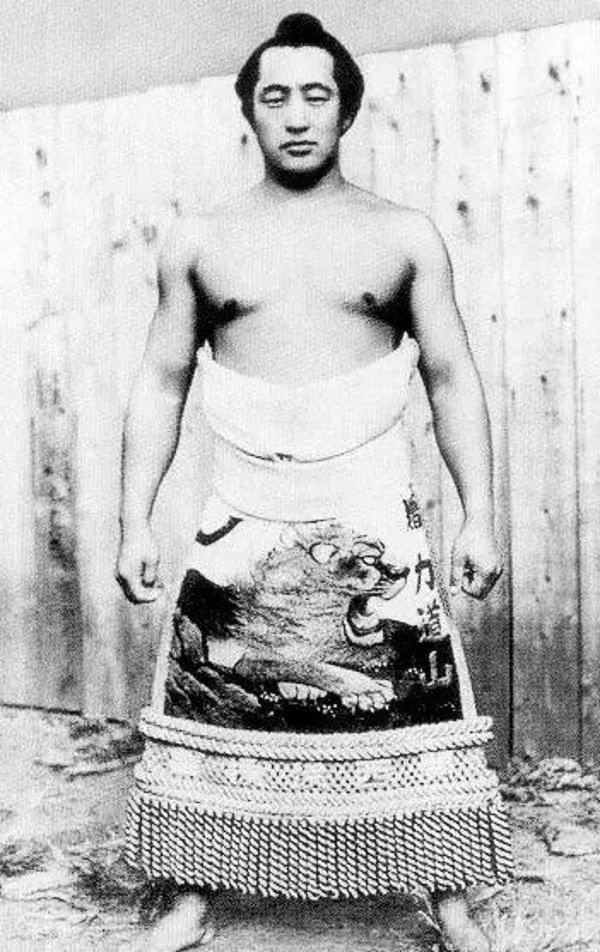

牛島は木村と同じ鎮西中学の出身で、当時実質的な日本一決定戦であった明治神宮大会を1925年から27年まで3連覇し、1930年と31年には全日本選士権大会を連覇したこの時代を代表する最強の柔道家です。

明治神宮大会は現在の国民体育大会、全日本選士権大会は現在の全日本選手権大会に繋がる大会です。

木村と同じ熊本出身の牛島は、木村の才能に惚れ、東京の「牛島塾」に木村を引き取ったのでした。

上京後、木村は拓殖大学予科(現在の附属高校にあたる3年制の学校)に入学しました。

木村に対しては、早稲田、慶應、明治など多くの大学が学費免除でスカウトに動いたと言われています。

拓大予科では、高専柔道大会に2年生でありながら大将として出場します。

ちなみに、高専柔道とは、旧制高校・大学予科・旧制専門学校でかつて行なわれていた寝技中心の柔道のことです。

木村率いる拓大予科は順調に勝ち進み、高専柔道東部予選大会の決勝に進みました。

決勝では、前年優勝校の北海道帝国大学予科を破って見事優勝し、全国大会進出を決めました。

全国大会でも快進撃を続けて優勝し、拓大予科は初出場・初優勝という偉業を成し遂げました。

関東勢が全国高専柔道大会で優勝したのは後にも先にもこの時の拓大予科だけであり、木村政彦の名は全国に轟くこととなりました。

【日本一の柔道家へ】

その後、師匠の牛島は木村に対し、かつて自らも出場した全日本選士権大会への出場を勧めます。

これにより、木村は1937年(昭和12年)の第7回全日本柔道選士権大会に出場することとなりました。

木村は難なく決勝まで上がり、決勝では五段の段位を持つ中島正行と対戦します。

中島は、天覧試合五段の部優勝、全日本柔道選士権大会一般の部優勝、など華々しい実績を持つ講道館柔道屈指の実力者でした。

その中島を木村は「抑え込み」で制し、20歳1カ月という史上最年少記録で優勝、名実ともに日本一の男となりました。

祝勝会の席で木村は、師匠の牛島から「全日本柔道選士権大会を10連覇してから喜べ」と言われ、「20連覇します」と返答したと言われています。

こうして1938年に、木村は拓大予科から拓大本科に進みました。

ここで、この時の木村の一日を紹介します。

朝早く起きて家や庭の掃除を行い、ランニングして滝に打たれてから朝食を取ります。

その後警視庁に出稽古に行き、昼前に大学に行って授業を受け、昼食後に大学で練習し、夕方から講道館で練習、その後義勇軍道場で練習して夜に牛島塾に戻ります。

その後食事を取り、うさぎ跳び、腕立て伏せ1000回、バーベルを使ったウェイトトレーニングを行い、深夜にようやく就寝します。

就寝といっても、木村は布団の中でも柔道のイメージトレーニングをしていたようです。

もはや人間離れしていますね。

木村があまりに強すぎるため、出稽古先である警視庁と講道館では、木村の得意技である腕がらみと大外刈りが禁止されたという逸話も残っています。

【「鬼の牛島」を超える」

異次元の強さを誇る木村は1938年と39年の全日本選士権でも優勝し、史上初の全日本3連覇を達成しました。

1940年に行われた紀元二千六百年奉祝天覧武道大会(通称:第3回天覧試合)に出場します。

この大会は、初代の神武天皇即位2600年を祝い、皇居内の道場「済寧館」で開催された国を挙げての祝賀行事です。

「天覧試合」とは天皇陛下が観戦される試合のことで、「御前試合」とも言われ、当時の武道家にとって陛下に試合をご覧いただけることは最高の栄誉でした。

木村の師匠である牛島は、1929年に行われた第1回天覧試合に出場しましたが、決勝で栗原民雄に惜敗して準優勝でした。

ちなみに、このとき牛島に勝って天覧試合を制した栗原は、のちに講道館の柔道殿堂に選ばれている達人です。

牛島は1934年の第2回天覧試合にも出場しましたが、当時は病によって衰弱しており、リーグで敗退していました。

「天覧試合覇者」の称号が喉から手が出るほど欲しかった牛島は、その夢を弟子の木村に託しました。

天覧試合に出場した木村は「鬼の木村」の異名に違わぬ強さを見せつけました。強豪中の強豪が出場する天覧試合で一本勝ちの山を築き、難なく決勝に進出しました。

決勝の相手は国士舘専門学校柔道部で主将を務め、五段の段位を持つ石川隆彦でした。

その石川を木村は一本勝ちで仕留めました。

こうして木村は、師匠の牛島も成し遂げられなかった「天覧試合覇者」となりました。

1941年(昭和16年)に拓大本科を卒業した木村は、武道家養成のために新設された拓大武徳科の助手となりました。

そして同年秋に開かれた明治神宮大会に出場し、圧倒的な強さで優勝しましたが、戦争の激化により、これが木村にとって戦前最後の公式戦となりました。

1942年に木村は二等兵として入隊がきまり、柔道を離れることとなりました。この時の木村は24歳であり、柔道家として脂がのった大事な時期を戦争によって奪われてしまいます。

【日本の敗戦と木村】

1945年の終戦間際に退役して熊本に帰っていた木村は、29歳で結婚しました。

戦争に負けた日本は、連合国軍に占領されました。

敗戦により日本国民が極貧に喘いでいるなか、木村は用心棒をしたり、連合国軍の憲兵に柔道を教えるなどして糊口を凌いでいました。

1947(昭和22年)、福岡県柔道協会が結成され、西日本柔道選手権大会が開催されることとなりました。

木村は5年以上のブランクがあるにも関わらずこの大会で優勝し、「鬼の木村」の強さを見せつけました。

敗戦後に木村の父は老衰で亡くなり、木村は一家の大黒柱となっていました。

木村は、1949年の全日本選手権に練習不足の状態で出場するも、決勝まで進出します。

決勝の相手は、1940年の天覧試合決勝で対戦した石川隆彦です。

この試合は延長二回まで続くも決着がつかず、主審の判断で異例の両者優勝として幕を閉じました。

優勝旗は木村の計らいにより石川が持ち帰りました。

木村はこの試合を最後に15年間無敗という記録を残したまま現役を引退しました。そして柔道の歴史からも消えていくこととなります。

一方の石川は翌1950年の全日本選手権にも出場して大会を連覇し、51年には3位、52年には準優勝と好成績を残して柔道界に確固たる地位を築いていきました。

【プロ柔道とプロレスへの挑戦】

現役を引退した木村には警視庁柔道部師範の話が来ていました。

子どもも生まれ、一家の大黒柱となっていた木村は安定した収入が見込める警視庁の師範になる予定でした。

しかし、師匠の牛島は木村を柔道家として復活させたいという思いと敗戦後に路頭に迷っていた柔道家たちを何とかしたいという思いで「国際プロ柔道協会」を設立しました。

敗戦後、柔道はGHQによって禁止となり、学校教育からも排除されていました。

講道館はそうした状況に対し、1949年に全日本柔道連盟を設立し、「プロとアマの区別を明確に規定する」など柔道の体育化、スポーツ化を志向して学校教育復帰の道をめざしていました。

それにより、1950年(昭和25年)に新制中学校の選択科目に柔道が採用されるようになりました。

牛島の設立したプロ柔道はこうした動きとは逆であり、武道としての柔道の復興や生活に困窮していた柔道家の生活基盤を構築することを目的とし、柔道を興行化するものでした。

木村は最終的に警視庁師範の話を断り、牛島とともにプロ柔道の道に進むことを決めました。

記念すべきプロ柔道の第1回大会において木村は圧倒的な強さで優勝し、さっそくプロ柔道のエースとなりました。

観客動員もよく、旗揚げ興行は無事成功しました。

しかし、興行専門家が一人もいない状態で杜撰な運営をしていたプロ柔道は徐々に資金難に陥り、給料の未払いも発生していきました。

この時、木村の妻・斗美は肺を患っており、木村にはお金が必要でした。

木村は、牛島に背くことを覚悟で国際プロ柔道協会を脱退し、高額報酬を目的にハワイで巡業を行いました。木村が初めて師匠に背を向けた瞬間でした。

主力の木村の脱退や折からの資金難も重なり、国際プロ柔道協会は発足から1年も持たずに消滅することとなりました。

圧倒的な強さを持つ木村はハワイでも人気選手となり、これに目を付けたプロレスのプロモーターによって木村はプロレスラーへ転身しました。

プロレスは木村の肌に合っていたとは言えませんでしたが、高額なファイトマネーのために木村はプロレスを続けました。

そしてファイトマネーを日本に送り、肺を患っていた妻・斗美に高額だった結核の特効薬を買うことができました。

斗美は晩年、テレビのドキュメンタリー番組の取材で木村に対して、「ずっと感謝です。こんなに長生きすると思わなかった」と述べています。

【エリオ・グレイシー登場】

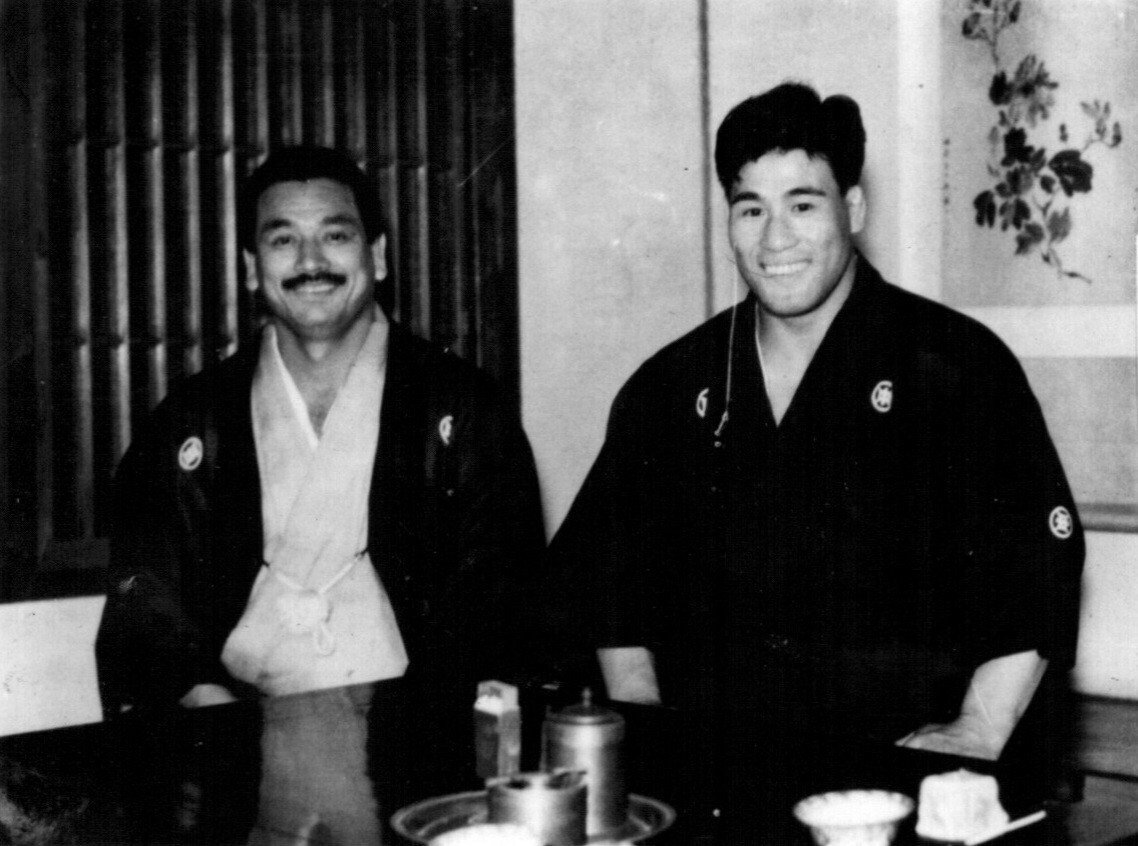

1951年、サンパウロの新聞社の招待により木村は山口利夫、加藤幸夫とともにブラジルへ渡りました。

山口は木村とともに国際プロ柔道協会を脱退した実力者で、加藤は五段の段位を持つ柔道家です。

この時、ブラジル格闘技界の頂点に君臨していたのはエリオ・グレイシーという男でした。

エリオは、兄のカーロス・グレイシーとともにグレイシー柔術の技術体系を確立し、バーリトゥード(何でもありの試合/現在の総合格闘技の原型)で20年間無敗を誇るブラジル最強の男です。

エリオはグレイシー柔術の強さを証明するため、プロレス興行でブラジルに来ていた柔道王・木村政彦に試合を要求しました。

エリオは木村との対戦を求めましたが、加藤がその前に立ちはだかり、1951年9月6日、ブラジルにて加藤幸夫 vs エリオ・グレイシーが実現しました。

会場には1万人以上が集まったとも言われ、試合は10分3R、勝敗は締め落とすかタップアウトのみという柔術マッチで行われました。

両者の意地と意地がぶつかり合った試合は3Rで決着がつかず引き分けとなり、木村側とグレイシー側の話し合いにより、3週間後に再戦することとなりました。

このリマッチではエリオが加藤対策を綿密に立てており、1Rでエリオが十字締めで加藤を締め落とし、勝利しました。

加藤を倒したエリオは改めて木村に対戦を要求しました。

木村はこれを受諾し、10月23日、リオデジャネイロのマラカナン・スタジアムで木村政彦 vs エリオ・グレイシーが実現しました。

この闘いは日本の柔道王対ブラジルの柔術王、15年無敗の男対20年無敗の男による空前の激突です。

会場となったマラカナン・スタジアムは、サッカー競技場として作られた当時世界最大規模のスタジアムです。

当日は木村 vs エリオを観るためにおよそ3万人の観衆が駆け付け、ブラジル大統領も観戦に訪れたと言われています。

この試合がいかにブラジル国内で注目された一戦であったかがわかります。

無敗同士の対決でしたが、力の差は歴然でした。試合は終始木村が圧倒して1Rが終わります。

迎えた2R、木村が得意の腕がらみでエリオをとらえました。

腕がらみを極められてもエリオは強靭な精神力でギブアップせず、木村はそのまま技を極め続けてエリオの腕を折りました。

腕が折れてもエリオはタップしなかったため、兄のカーロスが代理でギブアップをし、木村の勝利が決まりました。

木村の強さが海を越えた瞬間でした。

不敗神話を破られたグレイシー一族は、この日の敗戦を「マラカナンの屈辱」と呼ぶようになりました。

そして、木村がエリオの腕を破壊した腕がらみという技は、グレイシー柔術や総合格闘技では「キムラロック」と呼ばれるようになりました。

【力道山の出現】

木村がブラジル遠征していたころ、力道山という男がハワイのプロレス界で活躍していました。

力道山は力士として関脇まで昇進した後、突如廃業し、プロレスラーに転向した人物です。

力道山が力士を廃業した理由は、「肺病を患ったから」「大関に昇進できなかったから」「素行が悪くトラブルを抱えていたから」など諸説あります。

ブラジル遠征を終えて日本に帰国した木村は、山口とともに本場アメリカに渡り、本格的にプロレス活動を行っていました。

柔道王の木村はアメリカでも人気を博し、プロレスラーとして多くの試合をこなしていきました。

一方の力道山もハワイからアメリカ本土に渡って数多くの試合をこなし、必殺技の「空手チョップ」を武器に強豪レスラーを次々倒していきました。

日本に帰国した力道山は、国内初の本格的なプロレス興行を目指し、1953年に日本プロレスを立ち上げます。

日本プロレスは、世界タッグチャンピオンとして絶大な人気を誇っていたシャープ兄弟を日本に呼び寄せました。

力道山はシャープ兄弟と闘うため、木村政彦と組んでタッグマッチを行うことを決めました。

こうして1954年(昭和29年)、戦後初の国際試合となるシャープ兄弟 vs 力道山 木村政彦のタッグマッチが実現しました。

前年の1953年には日本でテレビ放送が始まっており、このタッグマッチがテレビ中継されることで日本ではまたたく間にプロレスブームが起きました。

当時のテレビは非常に高価で、庶民には手が届きませんでした。大卒の初任給が約1万円とされたこの時代にテレビの価格は約24万円だったとされています。初任給の24倍の値段ですから、さすがに手が出ませんよね。

そこで新橋、新宿、上野など首都圏の55か所に街頭テレビが設置されました。

特に人気だったのがプロレス中継、ボクシング中継、大相撲中継、プロ野球中継で、放送時には観衆が殺到しました。

シャープ兄弟と全国を連戦して回っていた力道山と木村ですが、シャープ兄弟との戦いで木村はいつも負け役を担わされていました。

窮地に陥った木村を力道山が空手チョップで救いだし、最終的に力道山が相手を倒すという一連の展開に木村は嫌気がさし、力道山との間に亀裂が生じていきました。

2人の14連戦において、木村の成績は4勝8敗2分、一方の力道山は12勝1敗で、圧倒的に木村が負け役を担わされていました。

当時はまだ日本が焼け野原となった1945年の敗戦から10年も経っていません。

戦後復興中であった日本国民にとって、外国人レスラーを豪快に倒す力道山の姿はヒーローそのものでした。

ショー要素の強いプロレスの試合にはいわゆる「演出」がありますが、この頃は日本のプロレス黎明期であり、人々はプロレスを真剣勝負のスポーツとして捉えていました。

朝日新聞や毎日新聞などの一般の新聞でもスポーツとして試合結果を報じていました。

そのため人々は、木村はいつも負けているが、力道山はいつも強いという目で見るようになりました。

【木村政彦 vs 力道山】

力道山と袂を分かった木村は自身が立ち上げた団体「国際プロレス団」で興行を打ちますが、観客動員が芳しくなく、金銭的に窮地に陥っていました。

そんななか、1954年11月1日の朝日新聞にある記事が載り、波紋を広げます。

木村がこう発言したのです。「力道山はジェスチャーの大きい選手で実力がない。真剣勝負なら私と問題にならない」

この発言で力道山も木村と闘う意向を示しました。

真剣勝負で闘うことにはなりましたが、木村はあくまでプロレスとして捉えていました。

試合を盛り上げるために相手を挑発することは、プロレスのアングルとしてよく使われます。

木村は試合の前日でも大酒を飲んでいました。一方の力道山は入念に練習を積み、試合の準備をしていました。

両者の試合は「日本一」を決める試合として「プロレス日本選手権」と銘打たれました。

試合のルールを決めるために、事前に両陣営で席を設けました。そこでは、木村の当身は禁止する一方で力道山の空手チョップは許されるなど、力道山側に有利なルールとなりました。

また、この試合は61分3本勝負で行い、1本目は木村、2本目は力道山、そして3本目は時間切れとして引き分けに持っていくいわゆるブック(台本)ありのプロレスの試合となりました。

こうして1954年12月22日、蔵前国技館にて「昭和の巌流島」と言われる一戦が実現しました。

「日本一」を決める闘いということで試合前から大いに盛り上がり、当日は大勢の警官が会場周辺を警備に当たっていました。

ついにゴングが鳴り、大歓声のなか試合が始まります。お互いに相手の技を受け、投げたり投げられたりするなど通常のプロレスの試合として進んでいきました。

試合開始から15分が経とうとしたころ、プロレス史に残る大事件が起こります。

木村が放った蹴りが力道山の下腹部付近に当たりました。すると力道山が血相を変え、反則技となる右ストレートをいきなり木村の顎に見舞いました。

突然の出来事にうろたえる木村に対し、力道山は構わず本気の空手チョップを顔面に連打します。

思わず崩れ落ちる木村に対し、力道山は容赦なく木村の顔面を蹴り上げ、踏みつけや頸動脈への平手打ちを行います。

朦朧とするなか何とか立ち上がり、レフェリーの様子をうかがう木村に対し、力道山はなおも躊躇なく顔面攻撃を行い、最後は左の張り手を顎に入れ、木村を失神させました。

15分49秒、ノックアウトにより試合は決着しました。

日本中が注目した巌流島決戦は、力道山が突然「セメント」を仕掛け、一方的に木村をノックアウトするという後味の悪い結末となりました。

「セメント」とはいわゆる真剣勝負のことで、「ガチンコ」や「シュート」などとも呼ばれます。

ショー要素の強い通常のプロレスの試合では、顎など相手の急所への本気の攻撃は行いませんし、反則とされています。

「演出」を無視して一方的に本気の攻撃を仕掛けることを、プロレスでは「セメント」「ガチンコ」「シュート」と呼びますが、ある種卑怯なやり方とされています。

日本中が注目した一戦が、セメントマッチとなってしまいました。

ちなみに、この試合の前座では、力道山の弟子にあたる元力士の芳の里(よしのさと)も試合をしています。

芳の里は力道山の命によって対戦相手にセメントを仕掛け、数十発の張り手を見舞い、相手をノックアウトしたとされています。

木村 vs 力道山の試合後、真っ先に木村に駆け寄ったのは師匠の牛島でした。

そして、この会場には木村の大学の後輩で、木村と親交の深かった空手家の大山倍達もいました。

大山はのちに極真空手を創設する武道の達人です。

力道山に激怒した大山は、その場で力道山に挑戦しようと怒号を飛ばしていたと言われています。

この試合の結末については、当然力道山を非難する声が多いですが、一方で「木村はプロレスを嘗めていた」といった意見もあります。

みなさんはどう思いますか?

ぜひコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。

木村を倒した力道山は「日本一」としてチャンピオンベルトを巻きました。

初代日本ヘビー級チャンピオンとなった力道山は東南アジアの怪物レスラー・キングコングを破り、初代アジアヘビー級チャンピオンにもなりました。

こうして力道山は、ほかに並ぶ者のいない国民的スターとなりました。

【勝者と敗者】

当時の日本には3つのプロレス団体がありました。

力道山の日本プロレス、木村政彦の国際プロレス団、山口利夫の全日本プロレス協会です。

しかし、力道山が「日本一」のプロレスラーとしてスター街道を走るとともに、競合団体は影響力を失っていき、最終的に力道山の日本プロレスがほぼ唯一のプロレス団体となりました。

日本最高峰の団体となった日本プロレスは、その後のプロレス界で双璧をなすジャイアント馬場(後に全日本プロレスを創立)やアントニオ猪木(後に新日本プロレスを創立)などのスターを輩出しました。

木村は力道山との再戦を望み続けましたが、結局叶うことはありませんでした。

「力道山に負けた男」という烙印を押された木村は、完全に表舞台から姿を消しました。

【力道山の死と「リベンジ」】

1961年(昭和36年)、木村は柔道の世界に戻り、母校である拓殖大学柔道部の監督となりました。

木村が再び柔道界へ足を踏み入れたあとの1963年、衝撃的なニュースが木村に届きました。

力道山の死亡です。

1963年12月8日、力道山がナイトクラブで暴力団組員とトラブルになりました。

力道山が組員に暴行したところ、逆にナイフで刺され、その傷がもとで1週間後の12月15日、力道山は帰らぬ人となりました。

木村は晩年、作家の猪瀬直樹の取材で力道山の死について聞かれた際、「力道山は俺が呪い殺した」という趣旨のコメントを残しています。

木村が拓大柔道部の監督に就任してから10年後の1971年(昭和46年)、拓大出身の岩釣兼生が全日本選手権で優勝しました。

岩釣は、拓大時代に木村が手塩にかけて育てた愛弟子です。拓大出身者が全日本王者となるのは木村以来史上2人目の快挙でした。

その後、岩釣は師匠の木村と同様、プロレスに挑戦しようとしていました。

岩釣は、1954年に行われた木村政彦 vs 力道山のリベンジを腹に決めていました。

そして、力道山の弟子だったジャイアント馬場が創設した全日本プロレスでのデビューが内定しました。

ところが、岩釣がデビュー戦で全日本プロレス社長のジャイアント馬場との対戦を要求します。

最終的に交渉がまとまらず、岩釣のプロレスデビューは白紙となってしまいました。

後に岩釣は、「命をかけて木村先生の敵討ちをするつもりでした」と語っており、もしプロレスデビューしていたらその後のプロレス界・格闘技界がどうなっていたのか、考えさせられますね。

【木村の死とUFC】

1983年(昭和58年)、木村は長年勤めた拓大柔道部監督を退きます。

10年後の1993年(平成5年)4月18日、木村はこの世を去りました。75歳でした。

木村が亡くなってから7カ月後の1993年11月12日、アメリカである大会が開催されます。

階級は無差別級のみ、1ラウンド5分の無制限ラウンド制で始まったその大会の名は「Ultimate Fighting Championship(アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ)」、略してUFCです。

「最強の格闘技は何か?」をコンセプトに、力士、空手家、ボクサー、キックボクサーなど8名の猛者を集め、トーナメント形式で行われました。

目つぶし、噛みつき、金的以外の攻撃は有効とされ、文字通り「何でもあり」の総合格闘技の大会です。

この大会では、ブラジリアン柔術家のホイス・グレイシーが自身より一回りも二回りも体格の大きい相手を次々倒していき、全試合一本勝ちで優勝しました。

これにより格闘技界に衝撃が走り、ブラジリアン柔術、そしてグレイシー一族の名が世に広まりました。

試合後に、グレイシー一族はマスコミの取材に対して、「マサヒコ・キムラは我々にとって特別な存在です」と語りました。

この大会で優勝したホイス・グレイシーは、かつて木村政彦と対戦したエリオ・グレイシーの息子(六男)だったのです。

木村政彦は、プロ柔道への参戦やプロレスラーへの転向、そして力道山との試合で敗北したことにより、講道館及び戦後の柔道史から消された存在となっていました。

しかし、木村が半世紀近く前に倒したグレイシー一族が世界最強になったことで、忘れ去られていた木村政彦の名が改めて脚光を浴びることとなりました。

UFC第一回大会で優勝したホイス・グレイシーは、第二回大会、第四回大会でも優勝します。

異次元の寝技を誇ったホイスは「兄ヒクソンは私の十倍強い」と発言しました。

UFC王者のホイスをしてそう言わしめた兄のヒクソン・グレイシーは日本で試合を行い、木村浩一郎、高田延彦、船木誠勝などのプロレスラーから次々一本勝ちを収め、ここでもグレイシー最強伝説を見せつけていきました。

【PRIDEの誕生と不死のキムラ】

1997年10月のヒクソン・グレイシー vs 高田延彦の試合は、後に世界最高峰の総合格闘技団体となる「PRIDE」の第一回大会で行われました。

PRIDEの舞台でヒクソンは2度に渡って高田を下しています。

グレイシー柔術が格闘技界で猛威を振るうなか、プロレスにルーツを持つ格闘家・桜庭和志が登場し、次々とグレイシー一族を撃破していきました。

桜庭は、PRIDEの試合でホイラー・グレイシー、ホイス・グレイシー、ヘンゾ・グレイシー、ハイアン・グレイシーを倒し、グレイシー相手に4連勝を収め、「グレイシーハンター」と呼ばれるようになりました。

桜庭はホイラーとヘンゾと闘った際には、木村の必殺技「腕がらみ」で相手を破っています。

のちに桜庭は、日本人で初めてUFC殿堂に選ばれています。

こうしてグレイシー旋風や桜庭の活躍もあり、日本の総合格闘技団体「PRIDE」は世界最高峰の団体へと飛躍していきました。

ちなみに、PRIDEの記者会見に出席するために息子ホイスとともに来日したエリオ・グレイシーは、講道館を訪問し、資料室で木村の写真を見て目に涙を浮かべたというエピソードが残っています。

僕は冒頭で、「偉大な柔道家だった木村政彦はある期間忘れ去られていた」とお伝えしました。

しかし、グレイシー柔術の躍進によって木村政彦の存在は復活し、今では「キムラロック」という技の名前で世界共通言語となっています。

格闘技がなくならない限り、木村政彦は永久に不滅です。

以上、木村政彦の生涯について解説しました。

木村政彦の生涯については、YouTube動画も作成しましたので、ぜひご覧ください。

=================

【参考文献】 『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』増田俊也,新潮社,2011年

よろしければサポートいただけますと幸いです🙇 いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!