初詣はGoogle・CMで話題の布忍神社

お正月はどうにもリズムが狂います。

年末はバタバタするのですが、元旦を迎えたとたん、嘘のようにまったりと時間が過ぎるのです。

お正月はどこへ出かけても混雑は避けられず、その人混みを考えただけでもウンザリし、寒いし、疲れるし、家で寝正月に徹していたからかも知れません。

それでもせめて、我が家に関連したところだけはお参りしました。

「一心寺」界隈は大混雑

まずはご先祖様にご挨拶にと「一心寺」へ向かったものの、周辺道路はものすごく渋滞し、各駐車場が満車状態なので、それに並ぶ車がさらに混雑に拍車をかけて、どうにもならならい状態です。

ひとまず駐車しないと入れないので、列にならんだものの、30分ほど待ってやっとあと二台だと思ったところ、車が駐車場入り口で立ち往生しているのです。

実は発券機が故障?それとも券切れ?

どちらかのトラブルらしく、しきりにどこかに電話しています。

その間も中の車はどんどん出庫して、どんどん空車にはなるのですが中には入れずで、列はさらに伸びるのです。

「これはいつになるかわからん。」と諦めた主人は、列から離れてどうにか路駐して、サッと寺内へはいったものの、そこもまた大行列なのです。

ろうそくもお線香も買わずに、そそくさとお参りして、裏口から出ました。

一心寺は近くていいけど、混雑には辟易します。

人出は年々増えているような気がして、お正月、お盆、お彼岸は無理だと、固く肝に銘じました。

地域の「布忍神社」も行列

「恋みくじ」で一躍有名になってしまった神社

我が家の氏神神社は「布忍神社」で、ここで息子2人のお宮参りと七五三も済ませました。

厳密に言うと、もっと近い神社は別にあるのですが、そこはすっかり寂れた様子なので、基本的にこの布忍神社をお参りしてきました。

予想通り大変な混雑で、お参りするための行列は、このもっと手前にある入り口の鳥居を超えて遥か遠くまで並んでいます。

この状態を見て一瞬でお参りを諦めて、横の方からひっそりを手を合わせるだけで済ませました。

以前は大晦日ら元旦にかけてのみ、すごい混雑でしたが、2日以降は全然マシだったのに、あるキッカケで話題となり混雑に拍車がかかる事になりました。

3年ほど前になるでしょうか?

実はGoogleのCMに登場した神社なのです。

イチハラヒロコとコラボの「恋みくじ」が有名で、大吉とか凶とかではなく、現代風な一言の教示が書いてあります。

それがまた、何とも歯切れよく言い切られたご宣託で、捉えようによっては的を得ているので、思わず笑ってしまいます。

正面からのお参りは叶いませんでしたが、おみくじだけは引きました。

今年、私たちが引いた文面はまあまあノーマルですが、思わず「え!」と怯み、ニタっと笑えるものが多いのです。

もしかしたら、noteや本のタイトルにも使えそうな、インパクトある文体です。

例:

・どたん場せとぎわ崖っぷち。

・その女と別れろ。

・その愛でいいのか。

・悪いけどこの恋はにがさん。

・撤収。

・この世につまらん仕事なし。

その由来は結構古い

主祭神は、

速須佐男之尊(スサノオ)ー海神、嵐神、農耕神

父・伊邪那岐

母・伊邪那美

姉・天照大御神

堂々たる血統の神様ですが、

行いが荒すぎて天上界から追放されたものの、ヤマタノオロチを退治するなどの実績もあり、手に負えない厄介者と正義感が強くて勇者との両面をもつ神でもあります。

開基は弘仁5年( 814)、弘法大師・空海が、これよりやや北西に位置する「布忍寺」に伽藍を再建した時に、布忍一帯の産土神(土地の守護神)の鎮守として牛頭天王を祀ったことに始まるそうなのです。(諸説あり)

牛頭天王といえば、郷土史を読んでいる中で見つけた記事に、京都の祇園にある八坂神社にも祀られた神で、この神様の正体はいったい何だ??

というものを見つけた事があります。

中国なのか?

朝鮮なのか?

インドなのか?

調べてもどこの国の神なのかわからないというのです。

そんな事があるのか?と、私はその記事に釘付けになったことがあります。

noteにも下書きしているのですが、私の中でまだしっくりまとまらず放置したままです。

牛頭天王は、秦氏と同じく、その正体を追いたいと思っているもので、今後、出会う本や、紀行先などで何か新しい情報を見つける事ができたらと密かに期待を寄せているもので、いつか私なりのパズルが繋がる事を心待ちにしているのです。

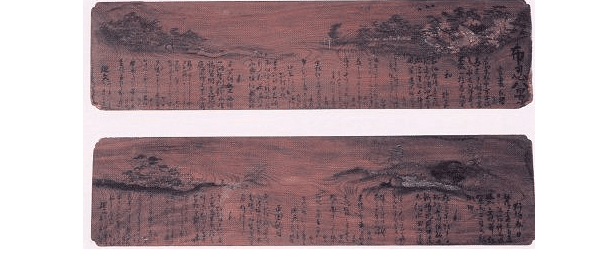

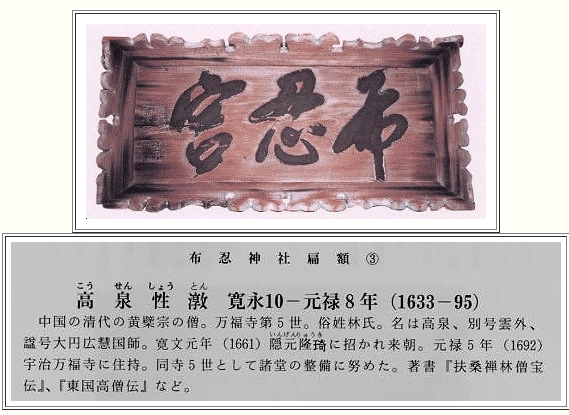

数々の神宝

現在の本殿は江戸時代の 寛文3年 (1663)建立のもので、脇には狩野派の作と思える唐獅子絵もあり、大阪府指定文化財となっています。

その他境内には、拝殿、末社、唐門、客殿などの建物が並び、

文芸レベルの高さを如実に現わす神宝の数々も存在しているのです。

その他、室町時代から江戸時代のものと思われる小絵馬など数多くの文化財・美術品が残されています。

地域の身近な神さん

夏祭りや秋祭りの時は、門前の西除川沿いに露店が並び、かなりの賑わいを見せました。

ご近所の人たちと、幼い子らを連れて、亀釣り、金魚すくい、あてもの、などなど、毎回汗だくになって遊ばせたのは、今となっては大切な思い出です。

ここ数年は訪れてないのでわかりませんが、コロナの影響下では寂れていたでしょうね。

やがて、息子たちが中学生ともなれば、我が子の付き添いはなくなりましたが、今度はPTA役員として、毎回パトロールで巡回したものです。

年2回の巡回で見た布忍神社の賑々しさは、いまでも忘れられない光景として記憶にあります。

お宮参りや七五三から始まり、毎年の季節行事にも利用し、息子たちの成長をいつも見守ってくれている大切な氏神様なのです。

出典:Wikipedia・じゃらん・DiscoverJapan

皆様のおかげで、先週もたくさんのお祝いをいただきました。

サポートいただけましたら、歴史探訪並びに本の執筆のための取材費に役立てたいと思います。 どうぞご協力よろしくお願いします。