縄文人はイボキサゴの身を捨てていたのか?食べていたのか?

イボキサゴと縄文人の3つの説

貝殻がおはじきの原型ともなった、イボキサゴ。

加曽利貝塚では、地層の80%を占めるほど最も厚く積もっていることから、縄文人が食材として活用していたことが知られているが、どのように活用されていたのか、いくつかの説があるのだという。

【①身を取り出して食べる】

焼いたり煮たりしたイボキサゴに、爪楊枝のようなものを刺して、くるっと回しながら身を引き出して食べていた、という最もシンプルな考え。

【②スープの出汁として使う】

他の大きなハマグリやアサリなどの貝もある中、小さくて食べるのに爪楊枝が必要で面倒くさいイボキサゴの身を、わざわざ食べる必要があったのか。大量に縄文土器にイノシシの肉などと一緒に入れて、スープの出汁として使っていたのではという説。

【③儀式に使う】

千葉市立加曽利貝塚博物館では「破砕イボキサゴ」が展示されている。わざわざ幼貝を選んで砕いて埋めている痕跡だ。貝殻は、多少乱雑に扱っても、はじっこが欠けることはあっても、粉々に砕けることはない硬さだから、何かしら理由があって砕いたとしか考えられない。儀式の中で、まじない的な用途で使ったのかもしれない。

この中のどれか1つが正解かもしれないし、全部かも知れない。まだ専門家の間でも意見が分かれているらしい。私は最初、②のスープの出汁に使っていたという説に妙に納得し、きっとそうだったのだ、と思っていた。

実際にイボキサゴを自分で食べて考えた

2023年7月、イボキサゴ採取会に参加する機会があり、潮干狩り場のずっと先にあるイボキサゴスポットで1.5kgのイボキサゴを採取した。縄文人の気持ちを想像しながら、身を食べていたのか、主に出汁として使っていたのか、自分で食べて考えてみることにした。

まずは、フライパンを火にかけ、イボキサゴを並べて焼くだけ。香ばしいにおいがしてきたら、爪楊枝を刺して、そのままいただく。小さいが、サザエのような味で、旨味が凝縮されている。そのままでも十分おいしいが、わさび醤油をつけるとさらにうまい。ただ、やはり面倒だし時間がかかる。

スープの出汁は、そのままだと少し磯臭さがあるが、味噌汁にすると絶品。イボキサゴにはコハク酸やグルタミン酸という旨味成分が豊富に含まれているらしい。縄文時代には味噌はまだなかったはずだから、イノシシ肉や木の実や山菜などと一緒に煮込んで食べたのだろうが、旨味の相乗効果が発揮されるに違いない。

食べるのが面倒で時間がかかるイボキサゴだけれど

ところで、出汁をとった後のイボキサゴを捨ててしまうのはもったいないので、焼きイボキサゴと同様に爪楊枝で身をとり出して全部食べることにした。テレビを見ながら1つ1つつまんでいると、1kgほどのイボキサゴを処理するのに30分、1時間があっという間にたってしまった。半分はそのまま直接口に運び、残りの約半分は集めておいて後で食べることにした。

とにかく時間がかかるから、少しずつつまんでいるうちに満腹中枢が刺激されて、少量でも意外とお腹が満たされていることに気が付いた。逆に、まとめておいたものをご飯と一緒に口の中にかきこんでしまうだけだと、あっけなく食べ切ってしまい、物足りなく感じた。

つまみを介して時と場を共有する

何人かで、たわいのない話をしながら時間をかけて食べると、楽しい。いや、無理して何かしゃべらずとも、食べ物を少しずつつまんでいるだけで、その場がもつ。中国でもマラウイでもそんな経験をした。日本のお茶請けのお菓子みたいなものだと思う。

中国で食べたひまわりの種

中国には、みんなでつまむ食べ物として、ひまわりの種があった。日本でも殻なしの種が売っていることがあるが、中国で一般的なのは殻付きの種だ。この種を食べるのには、少々コツがいる。上下の前歯で種の真ん中あたりを縦にはさみ、中の実までつぶさないかみ加減で殻を開くと、中の実が顔を出す。その実だけを舌先でちょんと触れて取り出して食べるのだ。慣れないうちは殻まで口の中に入ってしまい、食べるのに一苦労だが、慣れてしまえば、ポンポンリズムよく口に運んでいけるようになる。

レストランで料理を食べ終わった後、友人の家、地元の人との井戸端会議、長距離移動の列車の中など、いろんな場面でよく食べた。それぞれの場面での共通点は、そこにたっぷり時間があったことだ。

誰かと一緒にいて話すネタがなくなり沈黙すると、気まずい空気が流れるが、ひまわりの種をつまんでいる間は何もしゃべらずとも不思議とその場がもつ。

春節のホームステイ先で

今から約20年前の2003年、中国湖南省留学中の春節の年越しに、2週間中国人の友人宅にホームステイしたことがある。初めの2,3日は話すネタがあるからいいが、そのうち話すネタに尽きてくるタイミングがあった。

このときに、ひまわりの種は絶大な効果を発揮してくれた。ただその時と場を共有して、テーブルの上の器に盛られたひまわりの種をひたすら食べる。中国では床に殻を吐き出すから、いつの間にか、机といすの下が種の殻だらけになる。

「ひまわりの種タイム」を何度か繰り返すと、家族のような親近感さえ覚えるよまでになった。そのうちに、中国滞在半年のつたない中国語ながら、政治や経済など、日中間のセンシティブな内容も胸襟を開いて語り合うことができたのは忘れがたい思い出だ。ひまわりの種が、時間と距離をいい具合に埋めてくれたのだと思う。

アフリカマラウイでは落花生がつまみだった

アフリカのマラウイでは、ひまわりの種ではなく、特産品の落花生がその役割を担っていた。友人宅を訪問して中に案内され床に座ると、まず出されるのがたいてい落花生だった。

マラウイ人の食事はとても静かだ。食事前の神様へのお祈りは欠かさず、感謝して食べる。お祈りの後は、ほとんど無言で食事を終えることも多かった。間食として出される落花生を食べる時も同じで、静かにつまんで食べる。マラウイ人はそこで無理に会話をしようとしない。沈黙していても、それはそれで悪いことではない、という感覚なのだろう。食べる方も「うまい!」などいちいち大げさなリアクションやお世辞は言わなくてもいいから気が楽だ。とにかく、同じ時と場を共有するためにある食べ物、という印象が強かった。

食べるのが面倒だからこそ人と人の時間と距離を埋めてくれる

1つ1つつまんで食べることができる、日本のイボキサゴ、中国のひまわりの種、マラウイの落花生。その中でもイボキサゴを食べる面倒さは断トツだ。

縄文時代にあったであろう、今よりずっとゆったりした時間。語彙が少なく、今よりもずっとシンプルだったコミュニケーション。そんな縄文人には、他の貝に比べて小さく、身を取り出すのが特に面倒で時間がかかるイボキサゴは、逆に人々の時間と距離を埋めるのに大いに役立ったのではないかと思う。

イボキサゴのタウリンの効用

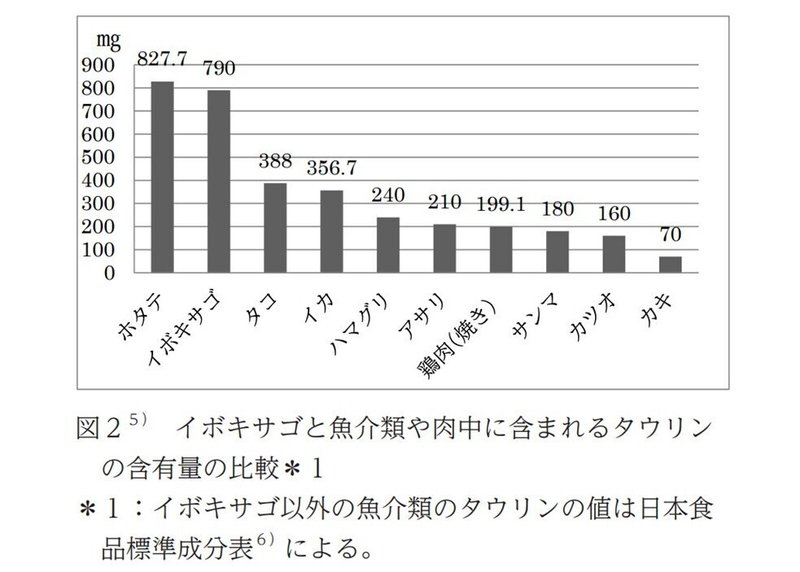

さらに、イボキサゴの身に多く含まれるタウリンは、体を丈夫にし、体調を整える効果がある。下のグラフのとおり、魚介類の中で最も多いホタテと同等に含まれているらしい。厳しい環境下で生活していた縄文人にとっては貴重な栄養源だったはずだ。加熱してスープにしても、タウリンの成分は大半が身の中に残ってしまい、スープに溶け出す量は極めて少ないという研究結果がある。

もし、イボキサゴの身を捨てずに食べていたとしたら、縄文人は経験的に、その効用を知っていたのではないだろうか。

イボキサゴの身を大事に1つ1つ食べていたという予想

そのまま焼いたものはもちろん、スープの出汁として使って少し味が抜けた後の身も、捨てずにしっかり食べていたのではないか、というのが私の考えだ。もちろん栄養価が優れていただけではなく、人と人との距離を縮めるコミュニケーションの1つとして重要な役割を果たしていたのでは、という仮説を踏まえての予想だ。

家族や友人、客人などと焚き火を囲みながら、指の爪ほどの大きさのイボキサゴを1つ1つ静かに食べていた光景を想像すると、はるか太古の縄文人をちょっとだけ近くに感じることができるような気がする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?