引きこもりの原因は投影にあり

こんにちは、精神保健福祉士ゆうです(^^)

今回は引きこもり、不登校などの原因について、脳科学、心理学をつかって、

原因を追求、解説していきます。

加えて今回書く内容は、うつ病や生きづらさにも共通している内容なので、かなり有益な情報だと思います。

引きこもりになってしまう流れを書きながら、

・なぜ引きこもの状況から抜け出せないのか?

・抜け出すにはどうすればいいのか?

など、原因を解明していきたいと思います。

1 ストレスを受ける

前提として、

何かしらの原因で、まずストレスを受けて、

元気がなくなってしまうことがきっかけとして考えていきます。

この原因としては、

・いじめ

・自己否定、自信喪失につながる出来事

・環境のストレス

・人間関係の悩みやストレス(仲間外れ、ヒエラルキー争いなど)

などが挙げられるでしょう。

脳科学的に言えば、ドーパミンがへり、

不安やイライラなどのノルアドレナリンが出ている状態になります。

ノルアドレナリンが出ている時というのは、やる気が減っている状態になります。

ちなみに、起立性調整障害というのもよく耳にしますが、これはストレスにより、副腎疲労を起こすため、朝起きられない、身体がダルいなどの症状が起こると考えられます。

2 脳の防衛反応が働く

そして、脳には「生き延びること」を最優先にして、活動する本能があります。

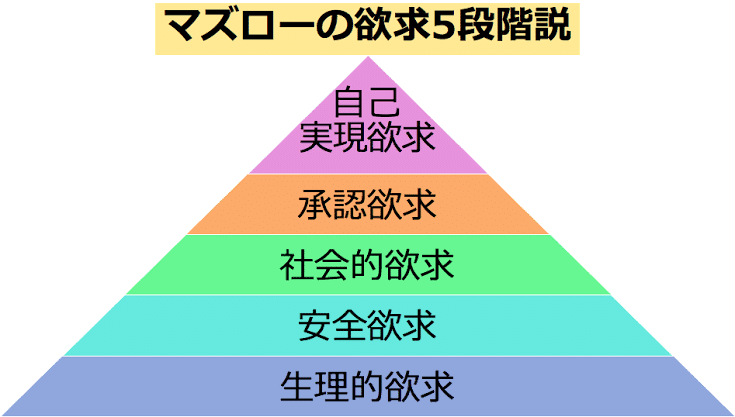

これはマズローの5段階欲求に、生存欲求が一番下に位置していることでも明らかです。

人はストレスを受けると、その受けた場所や人に対しては、生存を脅かす対象として、記憶され、その対象を避けようとします。

例えば、山登り中にクマが現れて、パニックになったとします。

なんとか助かりましたが、それ以降山登りが怖くなり、山登りを避けるようになってしまった。

これは引きこもりなどでも同じです。

学校や職場でいじめられたり、バカにされると、その場所に行く=傷つけられてしまう…と脳に記憶されるので、傷つきたくない!という生存欲求から、その場所に行くのが嫌になり、避けようとしてしまうのです。

加えて、もしいじめられたり、バカにされたりすることの原因が【自分にあると思っている】場合は、他の場所に行ってもまたそうなると勝手に思い込んでしまい、ここでも脳の防衛反応が働き、傷つきたくない本能から行動しなくなってしまいます。

3 引きこもり、不登校に

シンプルですが、1〜2を経て

引きこもりになると考えられます。

そして、引きこもりに共通しているのが、人との交流がへり、楽しみが減り、笑顔が少なくなるということです。

つまりますます元気がなくなってしまうということです。

ここで題名の投影が出てきます。

本当は、引きこもりになってしまっても、外に出て、楽しく過ごしたいはずなんです。

人は、動物です。

動く物と書くように、外に出て、活動することが自然な姿なのです。

昔は男は狩りに行くことが当たり前で、ずっと洞窟にいることは餌が取れず、死を意味するようなものです。

しかしそれができないのは、

元気がない自分は、嫌われてしまうだろうという投影が働いている可能性がある。

ということです。

日本ではとくに元気がない、ネガティブな人への対応はどこか腫れ物扱いする風潮があるように思えます。

人間の脳はエネルギーを使う事を避けたがる、なまけ癖があります。

ネガティブな事というのは、何が原因か様々ですし、解決には何が正解かというのが、人それぞれなので、エネルギーをかなり使います。

多くの人はネガティブなことや、落ち込んでいる人に対して向き合う、寄り添うことはエネルギーを使うことになるので、避けようとします。

加えて、明るい人と暗い人、どちらと付き合いたいですか?と問われた時に、大体の人は明るい人と答えるでしょう。

SNSを開けば、人気を集めているのは、明るく元気な人、投稿が多く、発信者側も自分のポジティブ、明るい面だけをピックアップして、発信している所があります。

つまりこの社会は

明るい、ポジティブ=良い

暗い、ネガティブ=悪い

という評価をしやすく、脳のエネルギーを温存したい為に、ネガティブな事からは避けようとする。

つまり、

元気がない、ネガティブ=

嫌われる、受け入れてもらえない

という考え方になってしまいます。

何かしらのストレスを受けて、元気がなくなってしまうと、自分の中で

【元気がない人は嫌われる】という思考が行動を制限させてしまうということです。

実際に元気がない状態になってしまった時に、本当は外に行きたい、楽しく過ごしたいのだけれども、

【元気がない人は嫌われる】という思い込み、考えが邪魔して、

そこに脳の防衛反応が加わり、

(嫌われる=傷つけられるなので、脳の生存欲求が働き、自分を守ろうとして、行動を制限する、人との交流を回避しようとする)

結果的に引きこもりの状態が長期化してしまう、という流れになっているのではないでしょうか。

引きこもりが長期化していくと、自信をなくし、ますます人との交流がへり、元気がない状態が続いていきます。

ゲームやネット、SNSにハマり、それに熱中して過ごす人もいますが、どこかで飽きがくるのと、楽しいにも限界があります。

人は一人で生きてはいけませんし、

一人での楽しみにも限界があるでしょう。

コロナにより、ステイホームがさけばれたここ

3、4年でこの流れは加速していると考えます。

ステイホームにより、交流がへり、楽しい、ワクワクする機会が減ってしまった。

つまり、元気が減ってしまったためということです。

つまりまとめると、

①ストレスで元気がなくなる

②投影や防衛反応により、人との交流を避ける

③不登校、引きこもりになる

④自信や元気をますます、なくしていく

⑤さらに人との交流を避けてしまう

という悪循環に陥ってしまいます。

では、これを解決するにはどうすればいいのか?について解説していきます。

4 元気を取り戻すことが鍵

説明してきたように、

【元気がないから嫌われるだろう、傷つきたくない】という投影により、引きこもりが起こっている場合、

まず元気がある状態になることが

大切だと考えられます。

これは身体の元気ではなく、心の元気です。

楽しい、ワクワクすることにまずは触れてみる。

これを最優先にします。

引きこもりの場合は、

その当事者の方は心が間違いなく傷つき、元気がない状態です。

・決して責めるのではなく、褒めること。

・存在を肯定してあげること。

・楽しい、ワクワクすることをやること。

・楽しい、ワクワクする環境に行くこと。

投影から引きこもり状態が起きている場合は、この笑顔、元気を取り戻すことで、解決していく一歩になると私は考えます。

次に具体的にどういった流れで、元気を取り戻していくか?について5つに分けて、解説していきます。

5 解決方法

流れとしましては、

①元気がなくなったのは、自分のせいではなく、環境のせいだったと自覚すること

②自分の短所ではなく、長所に目を向けること

③自分を受け入れてくれる人たちと交流していく

④夢、目標、熱中できることを見つける

⑤明るい自分を演じて、行動し、楽しいこと、やりたいことをみつけて、続けていく。

この5つです。

順に解説していきます。

①原因は環境のせいと自覚する

まずは①ですが、

引きこもりになってしまった原因というのは、

外からのストレスを受けて、それに対しての防衛反応として起こるものと解説しました。

つまり外からのストレスがもし無ければ、

防衛反応は働かず、引きこもりになっていなかった可能性が大いにあるのです。

つまり、

原因は自分でなくて、

ストレスが発生する悪い環境が原因

であるということです。

引きこもりの方の多くは、引きこもりになってしまったことを自分が悪いからだと、原因を自分に置いてしまい、自分を責めてしまっていることが多いように見えます。

しかし、客観的にみれば、外の環境からストレスが起きて、それに自分は反応していたんだ、原因は自分ではないんだ。と気づくことができれば、

自分を責めることもなくなります。

この認知に至れば、心も楽になっていくのではないでしょうか?

最近良く聞く、適応障害というのも、自分が適応する能力がないんだと捉えるのではなく、適応するのが難しいほど、劣悪な環境であり、それが問題だった可能性があります。

②自分の長所に目を向ける

次に、②ですが、

引きこもりになってしまうと、どうしても自分を責めることが多くなるように思います。

自分は弱い、能力がない、性格が悪い…など。

自分のマイナスの要素ばかりに集中してしまい、どんどん自己肯定感が下っていきがち。

そうではなく、もっと自分のポジティブ、プラスの面、長所に目を向ける習慣をつけていくことが大切です。

仮に短所が1で、長所が100見つかれば、1は気にならなくなっていきます。

もっと自分の良いところを見つけていきましょう。気持ちが不思議と変わっていきます。

③自分を受け入れてくれる人たちと交流する

誰かと交流するというのはとても大切です。

交流することで、元気になるきっかけが大いに作られるからです。

一人で何か没頭していることが好きという人もいますが、その楽しさには限界があります。

人と交流することで、その仲良くなった人と遊ぶ、食事に行ったり、出かけたり、飲みに行ったりすることになるわけです。

そうすると自然に笑顔が増えます。

一人でいる時の楽しさとは別の楽しいがうまれるわけです。

「気」から考えると、人は交流することで、気を交流させています。一人でいると、気が滞りがちになります。

中野信子さん著「なぜ人は寂しさに苦しむのか?」にも書かれていますが、孤独であると脳ではノルアドレナリンやアドレナリン(不安や怒り)が出やすいとされています。

しかし、投影がはたいている以上、人付き合いを避けたいという脳の防衛反応が働いてしまいます。

そんな時は、今の自分の状態でも、受け入れてくれる所、場所を選んで、そこに行ってみることが解決方法だと考えます。

全ての人がその人を嫌うという事はありません。どこかには、その人の状況を理解し、接してくれる人が必ずいます。

そういった理解してもらえる人とつながる事で、交流が増え、元気になるきっかけへとつながるのではないかと考えます。

現在はSNSが発達しているので、

検索すれば何かしらそういう場はどこかにあるはずです。

これを見つけられると、

かなりいい方向に向かうのではないでしょうか。

今でこそ、引きこもりや不登校の問題に対して、フリースクールや支援団体などの活動が増えてきてはいますが、まだまだその支援が届いていないのが現実です。

本人が継続的に行ってみたい、信頼できると思えるようなコミュニティを作れるかどうかが今後の支援者の課題ではないか?と思います。

④ 夢、目標、やりたいことを見つける

次に、やりたいこと、夢中になれることを見つけることが大切だと考えます。

自分を受け入れてくれる所を見つけられたとしても、自分は何をしたらいいのか?という対象がなければ、モヤモヤする日々が続くことでしょう。

夢、目標、やりたいことをみつけて、それに熱中している時、楽しい、嬉しいという心の状態になります。

脳ではドーパミンという幸せホルモンが出ている状態です。

そうすると、必然的に投影が起こることもなくなり、もっと外へ交流していこうという、キッカケにつながるのではないか?ということです。

加えて、やりたいこと、熱中している人というのは、人として輝いていますから、そういう人に、人は集まってくるでしょう。

人脈や友達も増えていくイメージが予想されます。

⑤ 行動し続ける

やりたいこと、好きなことを見つけられたら、

それを行動にうつし、やり続けていきます。

多くの世の中の人は、何をすべきか?という義務感で行動することが多く、

自分のしたいことがハッキリわかっていません。

自分のやりたいことがわからず、〜すべきで行動し続けることはストレスをためる要因にもなります。

そうではなく、常に自分が何を求めているのか?何にワクワク、楽しいを感じるのか?を考える習慣をつけ、それを実現するための行動を取っていきましょう。

この意識があるかないかで、

人生の幸福度はかなり変わってくることと思います。

今回は以上となります。

引きこもりの問題は、原因としては様々なものが絡み合っているかと思いますが、今回の記事が何かのお役に立てればと思います。

ではまたの記事でお会いしましょう(^^)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?