【エッセイ】脚本の読み方

このnoteでも自分の書いた脚本を投稿することがありますが、

脚本というものに触れたことのない方々から「読み方がよく分からない」と言われることがあります。

なので今回は、脚本の読み方についてのお話を。

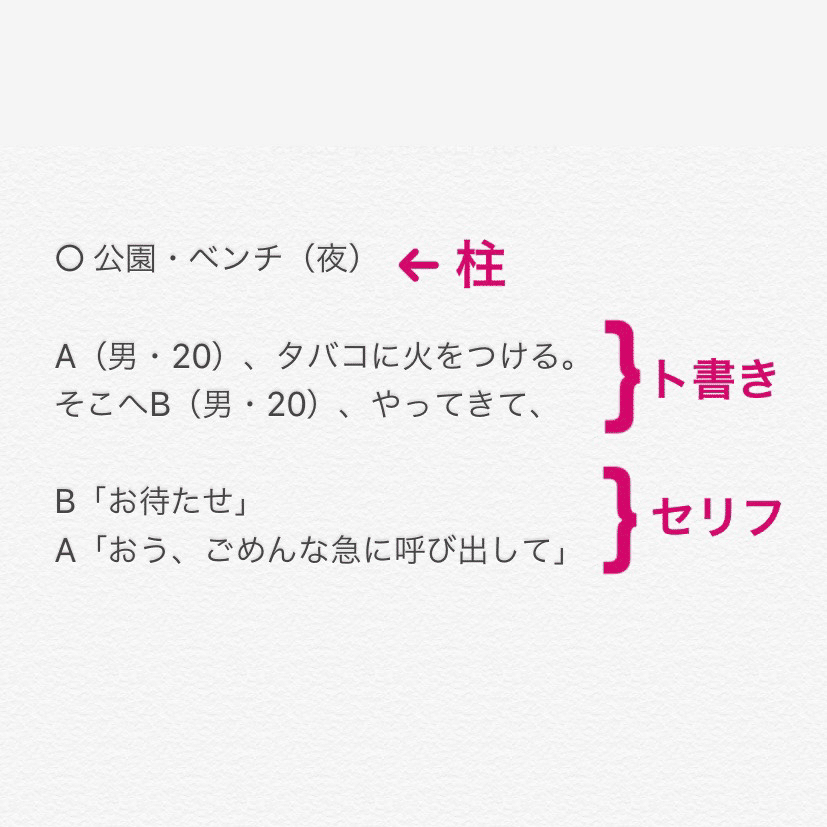

まずは簡単な用語解説から。

・柱(ハシラ)

場所や時間帯を記します。

・ト書き

人物の行動や周囲の状況など、セリフ以外の全てを書きます。

・セリフ

人物の発言を記します。

柱の存在やセリフの書き方など、小説との差異は目に見えて明らかですが、

最も大きな違いは心理描写がないという点です。

そもそも脚本は読み物というより「設計図」という感覚に近いです。

例えば「A、タバコに火をつける。」というト書きを見て、

役者さんは演技プラン。

演出家は演出プラン。

カメラマンさんはアングル。

小道具さんはライターとタバコの準備。

照明さんは光の当て方。…

などと、各々が準備するべきものを拾っていきます。

これは全て目や耳で分かるものに限られます。

つまり、心理描写は直接的に耳目で感じ取るものではないので、脚本では省かれるわけです。

かと言って全く心理描写をしないわけではありません。

「A、気怠そうにタバコに火をつける。」

こうすることで、Bに待たされているAの退屈そうな雰囲気が伝わりますし、

「A、慌てた様子でタバコに火をつける。貧乏ゆすりの止まらない左足。」

と書けば、早くBに何かを伝えたい、もしくは何かに追われていて早く用を済ませたい、といった状況が伝わります。

あくまで目に見える形で描写され、役者さんはそれを汲み取って人物の心模様を構築していくのです。

これは余談ですが、

演劇の台本にはそのまま「Aは〇〇と思った。」などと書かれている場合があります。

演劇は映像に比べて演出の手数が少なく、同じ舞台で様々な状況を伝えなければならないので、役者さんの「伝える力」に多くを委ねる必要があります。

そのため、少しでも演じやすくなるために直接心の声を書いているのです。

演劇台本を読み物にしたものを『戯曲』と言いますが、戯曲にはこういった描写が多く見られます。

話を戻しましょう。

では、演劇や映像作品に従事していない方々が脚本を楽しむにはどうすればいいのでしょうか?

僕からは「自分の視点を決める」というのをオススメします。

例えば登場人物の中から1人決めて、自分ならどう演じるか考えながら読んでみる。

演出家になったつもりでシチュエーションやカメラワーク、音楽などを妄想してみる。

あたかもその作品に参加している気持ちで読むと、臨場感があって楽しめると思います。

読むだけで楽しめる小説を受動的とするなら、脚本は能動的な楽しみに溢れています。

きっと他の誰とも違う自分だけの映画、ドラマ、舞台が脳内に完成することでしょう。

なぜなら、読み手が脳内に映像を描く前提で描かれたのが脚本だからです。

また、既に映像化されている作品の脚本を読むと、映像を観ているだけでは気付かなかった新たな発見がたくさんあります。

このセリフはアドリブだったとか、このシーンの前には欠番になったこんなシーンがあったとか。

作り手の努力の跡がそのまま凝縮されているのも、脚本の大きな魅力です。

是非そういった点も踏まえて、実りある脚本ライフを満喫していただきたいです。

(完)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?