日本とベトナムの意外な共通点!高貴な家柄で受け継がれる通字・系字について

現在ではあまり聞かない文化・習慣ですが日本ではかつて高貴な家柄の場合、子々孫々と特定の文字(漢字)を名前に入れていく、通字(とおりじ)または系字、輩行字(はいこうじ)という習慣がありました。これは、同じ漢字を持つことでその家の正統な後継者であることを外部に明示する意味もあります。

実は、同じ漢字文化圏である近世・近代時代のベトナムにもこの習慣が存在したので、今回は名前をテーマにして、簡単にこの辺を紹介したいと思います。

1. 日本でのケースについて

代々受け継がれる1文字、分かりやすい例で言うと江戸時代の徳川将軍15代の名前です。

1.家康、2.秀忠、3.家光、4.家綱、5.綱吉、6.家宣、7.家継、8.吉宗、9.家重、10.家治、11.家斉、12,家慶、13.家定、14.家茂、15.慶喜

ほとんどの名前に家康と同じ「家」が入って受け継がれています。逆に「家」が入っていないのは、元々世継ぎ候補では無くて後から将軍になったケース(綱吉、吉宗、慶喜)などです。なお秀忠の場合は、徳川と改名する前の松平家で1世代ごとに使われていた"忠"の字が使われています。

他にも伊達政宗で有名な伊達氏では、「宗」または「村」の字が歴代藩主に受け継がれていますし、井伊直政で有名な井伊氏では、「直」の字が受け継がれて幕末の大老井伊直弼などにも「直」の字が使われています。

2. ベトナムでのケースについて

ベトナム最後の王朝グエン朝(阮朝、1802~1945年)は、ベトナム中南部を実質的に支配していた広南国(1558~1777年)の広南阮氏が作りました。その歴代君主の名前を見てみましょう。

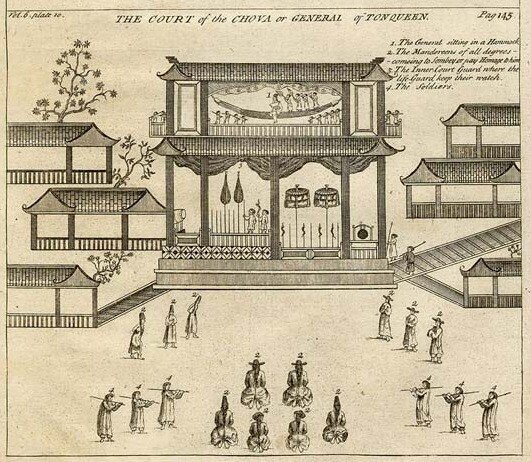

1560年頃の緑が広南国で紫が東京鄭氏(後述)の支配地

1613年-1635年 阮福源

1635年-1648年 阮福瀾

1648年-1687年 阮福瀕

1687年-1691年 阮福溙

1691年-1725年 阮福淍

1725年-1738年 阮福澍

1738年-1765年 阮福濶

1765年-1776年 阮福淳

1776年-1777年 阮福暘

阮が名字で、後ろ2文字の名前に「福」の字が入っていることが分かります。また1802年以降のグエン朝成立後の皇帝の名前も、同じルールで「福」が入っています。

1 嘉隆帝:阮福暎(Nguyễn Phúc Ánh)

2 明命帝:阮福晈(Nguyễn Phúc Kiểu)

3 紹治帝:阮福暶(Nguyễn Phúc Tuyền)

4 嗣徳帝:阮福時(Nguyễn Phúc Thì)

5 育徳帝:阮福膺𩡤(Nguyễn Phúc Ưng Ái)※

6 協和帝:阮福昇(Nguyễn Phúc Thăng)

7 建福帝:阮福昊(Nguyễn Phúc Hạo)

8 咸宜帝:阮福明(Nguyễn Phúc Minh)

9 同慶帝:阮福昪(Nguyễn Phúc Biện)

10 成泰帝:阮福昭(Nguyễn Phúc Chiêu)

11 維新帝:阮福晃(Nguyễn Phúc Hoảng)

12 啓定帝:阮福晙(Nguyễn Phúc Tuấn)

13 保大帝:阮福晪(Nguyễn Phúc Thiển)

※5代目育徳帝だけ4文字なのは、即位3日で殺されたため、即位後の名前(姓+諱で3文字)が設定ができず、即位前の名前(計4文字)しかなかった為と考えられます。

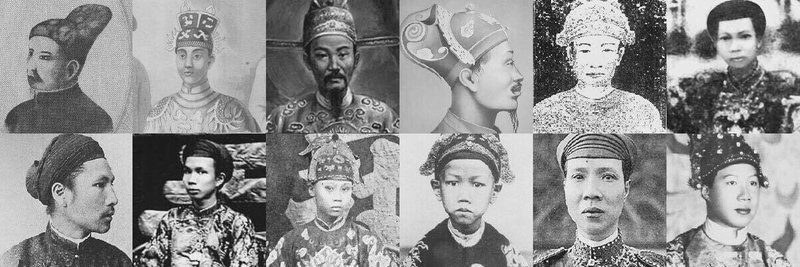

左上からグエン朝の歴代皇帝の画像と写真。全13皇帝なのに12人しかないのは5代目育徳帝の絵や画像が無いからなのか?

ちなみにベトナムのラストエンペラー13代目の保大帝(バオダイ)の子供は、即位しませんでしたが阮福保隆(Nguyễn Phúc Bảo Long)という名前で、同じく名前に「福」の字が入っています。下記写真の人物です。

では姓と名が1文字ずつで、計2文字の場合はどのように字が受け継がれたのでしょうか。広南国と争っていたベトナム北部を支配地とする東京鄭氏(1545~1787年)の歴代君主を見てみましょう。

1545年-1570年 鄭檢

1570年-1570年 鄭檜

1570年-1623年 鄭松

1623年-1657年 鄭梉

1657年-1682年 鄭柞

1682年-1709年 鄭根

1709年-1729年 鄭棡

1729年-1740年 鄭杠

1740年-1767年 鄭楹

1767年-1782年 鄭森

1786年-1787年 鄭槰

1782年-1786年 鄭棕

1782年-1782年 鄭檊

鄭(Trịnh、チン)が姓で、1文字の名前の漢字を見ると必ず「木」の部首が入っていることが分かります。こうやって字を受け繋いだのですね。

なお調べてみるとこういった文化は、皇帝だけではなく、上流階級(知識層)でも同じ文化であったことが分かります。例えば南ベトナム時代の独裁者ゴ・ディン・ジエム(Ngô Ðình Diệm)は、漢字で書くと吳廷琰です。彼の弟で秘密警察を使って人々を弾圧したゴ・ディン・ヌー(Ngô Đình Nhu)は、吴廷瑈と書きます。そして2人の父親は、グエン朝の官僚(マンダリン)であったゴ・ディン・カー (Ngô Đình Khả)で吳廷可と書くなど、ディン(廷)の字が受け継がれています。

3. ザーロン「嘉隆」の由来は?

最後に通字とは変わりますが、名前にも関係する事柄を紹介して終わりたいと思います。

阮福暎(Nguyễn Phúc Ánh)は、1802年にベトナムを統一しベトナム最後の王朝であるグエン朝の初代皇帝となります。グエン朝では、一世一元の制度を導入したので、元号に使った「嘉隆」(ザーロン)の名前で呼ばれていいます。

嘉隆帝(Gia Long 、ザーロン、在位: 1802年 - 1820年)

この「嘉隆」の由来は、ベトナム統一ができたので、南の「嘉定」(Gia Định、ザーディン、現ホーチミン市)と、北の「昇隆」(Thăng Long、タンロン、現ハノイ市)から1字ずつ取って南北統合の象徴として称したと言われており、Wikipediaなどでもそのように書かれています。

しかしそれとは異なる興味深い説もあります。それは、当時ベトナムが朝貢していた清王朝(中国)の皇帝名称から取ったというものです。ベトナムの嘉隆帝が即位する直前は、清王朝の絶頂期であり乾隆帝(~1796年)、嘉慶帝(1796年~。ただし1799年の乾隆帝崩御までは院政下)という皇帝の代変わり時期でした。この2人の名前から"嘉"と"隆"を取って「嘉隆」としたというものです。

ちなみに1802年に嘉隆という元号を定めた後、1805年まで北のタンロンの漢字は、「昇隆」ではなく「昇龍」だったとあります。龍も隆も発音は同じLongですが「龍=ドラゴン」から「隆=繁栄を意味」へと漢字に変更しました。

よって上記からは、先に元号「嘉隆」ありきで後から都市の名称を「昇隆」へと変更したことになり、従来の統一して両都市の名前から一文字取って元号を定めたという説とは異なることになりますね。

以上、今では漢字を使わないベトナムですが、同じ漢字文化圏であったということで日本人から見ても興味深い文化・習慣の紹介でした。

4. その他過去に書いた歴史記事

5. 参考

参考:タンロンがドラゴンを失ったとき(ベトナム語)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?