テーマ(親の勉強):第102週(日本の教育、世界の教育)

「親が変われば世界が変わる」CCC HUMANです。

今日は『親の勉強』です。

前回まで様々なユニコーン企業を見てきました。

いろいろな技術革新があるなかで、

多くの起業家は若い頃にプログラムなどに没頭していたようです。

学校で勉強したというよりは、

自ら何かに打ち込む姿勢が、

彼らを起業家へ導いたのだと思います。

起業がすべてではありませんが、

このように何か新しいことを生み出す人材が

日本にも増えて欲しいものです。

それに向けて日本の教育はどうなっているのでしょうか?

●日本の学習指導要領

日本の学習指導要領は2020年に改革を行い、

大きく変わったと言われています。

生きる力をテーマに

学びに向かう人間性

知識及び技能

思考力、判断力、表現力

を掲げています。

それに重要な要素として「アクティブ・ラーニング」があります。

主体的・対話的で深い学びというものですね。

特に『主体的』というのがユニコーン企業の起業家には、

当たり前のようにあるのでしょう。

彼らには『主体性』があり

これがいわゆるよく言われている『探究』ということなのだと

感じさせられます。

ただ、日本の学習指導要領が、

2020年で劇的に変わったかと言われると、

そうでもないように思います。

学習指導要領の変遷を見て見ましょう。

こちらも文部科学省の資料ですが、

生きる力は平成10年(1998年)の時点で出てきているのです。

ここにも自ら学び自ら考える力と書いてあります。

これをみると残念ながらコンセプトはあっても、

教育の実態が変わっていないのではと

心配になりますよね。

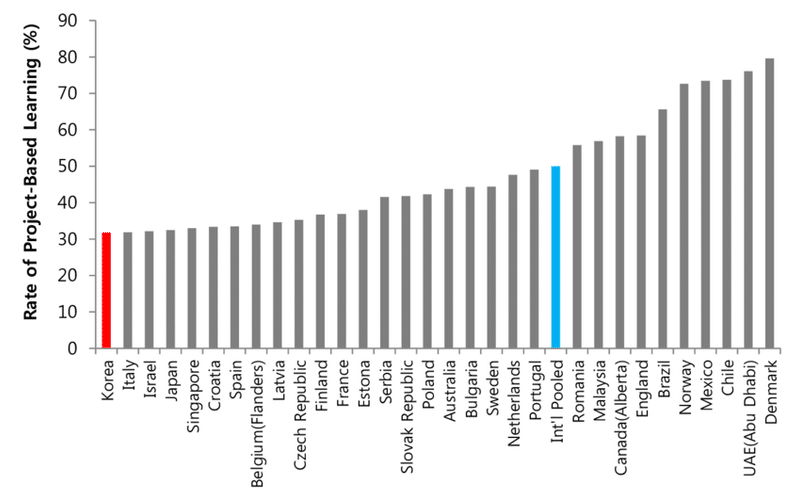

実際に2016年の

The Rate of Project-Based Learning Conducted by Teachersという、

プロジェクト型学習(Project-Based Learning)

いわゆる『探究』という教育を

先生が提供できている割合で言うと

このように日本下から4番目です。

デンマークがトップですが、

デンマークでは学校で「先生」という言い方をやめて

「ファシリテータ」という教えるのではなく

支援することに徹する役割に変えているのです。

1998年から生きる力を掲げていても、

世界からは遅れています。

では、世界の教育はどう考えられているのでしょうか。

●Education 2030

Education 2030というものをご存知でしょうか?

これはOECD(経済協力開発機構)が進めるプロジェクトで

2030年という近未来において、子どもたちの教育について

考えるものです。

ここで掲げられている図がこちらです。

ラーニングコンパス(学びの羅針盤)といって、

生徒に必要な力を

「新たな価値を創造する力(creating new value)」

「対立やジレンマに対処する力(reconciling tensions and dilemmas)」

「責任ある行動をとる力(taking responsibility)」

と定義し、

身につける要素を

「知識(knowledge)」

「スキル(skills)」「態度(attitudes)」

「価値(values)」

として、

「見通し(anticipation)」

「行動(action)」

「振り返り(reflection)」

によって学習していくというコンセプトです。

実はこのコンセプトに日本も参画していて、

2020年の学習指導要領にも盛り込まれています。

よって、日本も世界標準的なコンセプトはあるのです。

あとは学校が変わっていければよいのだと思います。

●まとめ

しかしながら、日本の学校がすぐに変わるとは思えません。

今子どもたちにできることは、親が変わることです。

親が考え方を変えれば、

子どもたちの未来は変えられるのです。

そうすれば世界は変わっていくと思います。

是非とも新しい世界の教育に目を向けて、

自分の子どもに何をすべきか考えてみましょう。

来週からはどうやって探究学習を家庭内でやればよいのか

考えてみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?