「保育内容表現」の表現活動をやってみたら、ハマった

5領域をおさらいしよう

こんにちは。今年もよろしくお願いいたします。

早速ですが、皆さんは保育の「5領域」をご存じですか? 保育士や幼稚園教諭の養成課程に通う学生、保育所や幼稚園、認定こども園で働く保育者の方は常に耳にする言葉でしょう。

改めておさらいすると、保育所保育指針では1歳以上の保育に関するねらい及び内容として、

・心身の健康に関する領域「健康」

・人との関わりに関する領域「人間関係」

・身近な環境との関わりに関する領域「環境」

・言葉の獲得に関する領域「言葉」

・感性と表現に関する領域「表現」

と大別され、それぞれ説明されています。

これらは幼稚園教育要領(3歳児以上)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領についても同じです。

この「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」を総称して「5領域」というわけですね。いわば保育の背骨となる要素だといえるでしょう。

保育内容「表現」の特徴

この5領域の中で今回取り上げるのは「表現」です。

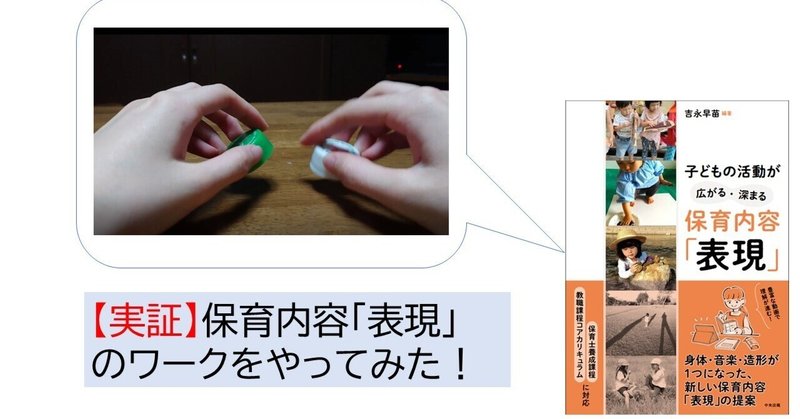

なぜ表現を取り上げるかというと、昨年末「子どもの活動が広がる・深まる 保育内容「表現」」というテキストを発行したからです!

ほぼ4色カラーで構成された本書。保育士養成および幼稚園教諭養成(いわゆる教職課程コアカリキュラム)で使用することを目的としていますが、今までのテキストとは異なり、動画を使ったワークが盛り込まれいるなど、まさに「令和のテキスト」という感じです。

そこで今回のnoteでは、そのワークの1つを実際にやってみようと思います。

身近なもので表現活動

動画はこちらからもご覧いただけます

テキストの「表現とICT」という章には、上記のような個人ワークが設定されています。身近なもので表現活動をして、それを動画で撮影するなんで、昭和生まれの私が学生だった頃には想像すらできませんでした。

そんなアナログな私が、身近なものを動画で表現してみました。

表現は、身体・造形・音楽が融合している

自分で制作してみて感じたことですが、単に折り紙を折るだけでなく、新春に合わせたBGMを流してみたり、干支のうさぎ(見えませんが…)を選んでみたりと、表現と一口に言ってもさまざまな要素を付加することができます。特にICTの進展により、こうした選択肢は無限に広がっているといえるでしよう。

養成校の授業では「音楽」「造形」「身体」と別々の教員が教えることが多いですが、実際の子どもたちはそんなことを意識してはいません。遊びを深めるにつれてさまざまな要素が付加されていく、これこそが表現の醍醐味であり、本テキストの目指すところです。

実践園とともに考えるセミナーを開催

「うーん、まだイメージが湧かないな~」

そんな感想を抱いている方も多いことでしょう。やはり園の実践を見てみないとわかりませんよね。

そこで来る2月10日、本テキストの刊行を記念した無料オンラインセミナーを開催します。

広島のかえで幼稚園、東京の世田谷代田仁慈保幼園と月島第一幼稚園の先生から表現活動の実践をご報告いただき、子どもと保育者の表現活動を考えます。どなたでも無料で参加できますので、ぜひご参加ください。

編著は東京家政学院大学の吉永先生

最後に今回の編著、吉永早苗先生のご紹介です。音楽表現を専門とし、現在は同大学副学長を務めています。本書制作も、吉永先生の授業を見学させていただいたことがきっかけでした。音楽や表現に関する著書も多数出版されています。ぜひフォローをお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?