「No.26」「nude/naked」フェリックス・ヴァロットンの《水中で遊ぶ三人の女性と少女》

こんにちは!かずさです!

国立西洋美術館の「ナショナルギャラリー展」の会期が延びましたね。前から行くのを楽しみにしていたので、コロナでどうなるかと思っていましたが、その心配も少し小さくなりそうです。

このことは、今日の作品とは特に関係が無いのですが…。

作品紹介

今回の作品は、フェリックス・ヴァロットンの《水中で遊ぶ三人の女性と少女》です。

1907年 油彩画 H130.5㎝×W195.5㎝ バーゼル美術館蔵(スイス)

海の中で、裸の女性たちが遊んでいる風景です。しかし、風景は海の部分と曖昧な空の部分しかない単純化されたものです。

人物のポーズを見ると、海の中ではしゃいでいるようにも見えなくはないですが、顔が半分しか見えなかったり、髪で隠れていたりと、少女と成人女性の表情はいまいち分かりにくいものとなっています。ちなみに、女性たちの髪形はその当時の流行のものだそうです。

この女性たちの身体を見ると、官能的ではありますが、平坦に色が塗られていて、「柔らかい身体」というよりは、「硬い」感触を思わせます。他のものであっても、全体的につるつるとしていて、有機的なものが描かれているにも関わらず、どこか無機物的でどこか不穏な雰囲気を漂わせています。

フェリックス・ヴァロットン

この作品の制作者、フェリックス・ヴァロットン(1865-1925)はスイス出身の画家です。19世紀末のパリで、版画家として一躍有名になりました。

日本にもヴァロットンの作品はあり、三菱一号館美術館に版画が所蔵されています。(「#あつ森で飾ろう」という企画がありました。)

この三菱一号館美術館所蔵の版画のような作品でよく知られているヴァロットンですが、19世紀末は「ナビ派」の画家とも交流していました。

ナビ派とは、1890年代、ポン=タヴェン派の一員であったポール・セリュジエ(1864-1927)を中心に、パリのアカデミー・ジュリアンに通う若手画家によって結成された集団です。ヴァロットンもアカデミー・ジュリアンに通っていました。

話は少し逸れますが、パリには、国立の美術学校としてアカデミー・デ・ボザールがあり、私立の美術学校としてアカデミー・ジュリアンがありました。同じ「アカデミー」という名前ですが、お堅い感じのアカデミー・デ・ボザールに比べると、アカデミー・ジュリアンの方はいくらか(?)自由なところがあったようです。

例えば、アカデミーでは、裸体のデッサンが行われていたのですが、アカデミー・デ・ボザールでは旧来的な男性モデルのみのデッサンであったのに対し、アカデミー・ジュリアンでは女性モデルのデッサンも行われていました。その自由さもあってか、当時の前衛的とされた画家にはアカデミー・ジュリアン出身の人が多いです。

さて、ナビ派にはセリュジエの他に、ボナール、ヴュイヤール、ドニなどがいました。彼らは、ポン=タヴェン派の「総合主義」、ゴーギャンの絵画理論に強い影響を受けていました。

ナビ派は、美的・空間的に秩序づけられた平面としての絵画を追求し、ポスター制作、テキスタイル、装丁などいわゆる「ファイン・アート」以外のものも手掛け、アールヌーヴォーの先駆的な役割を果たしたとされています。

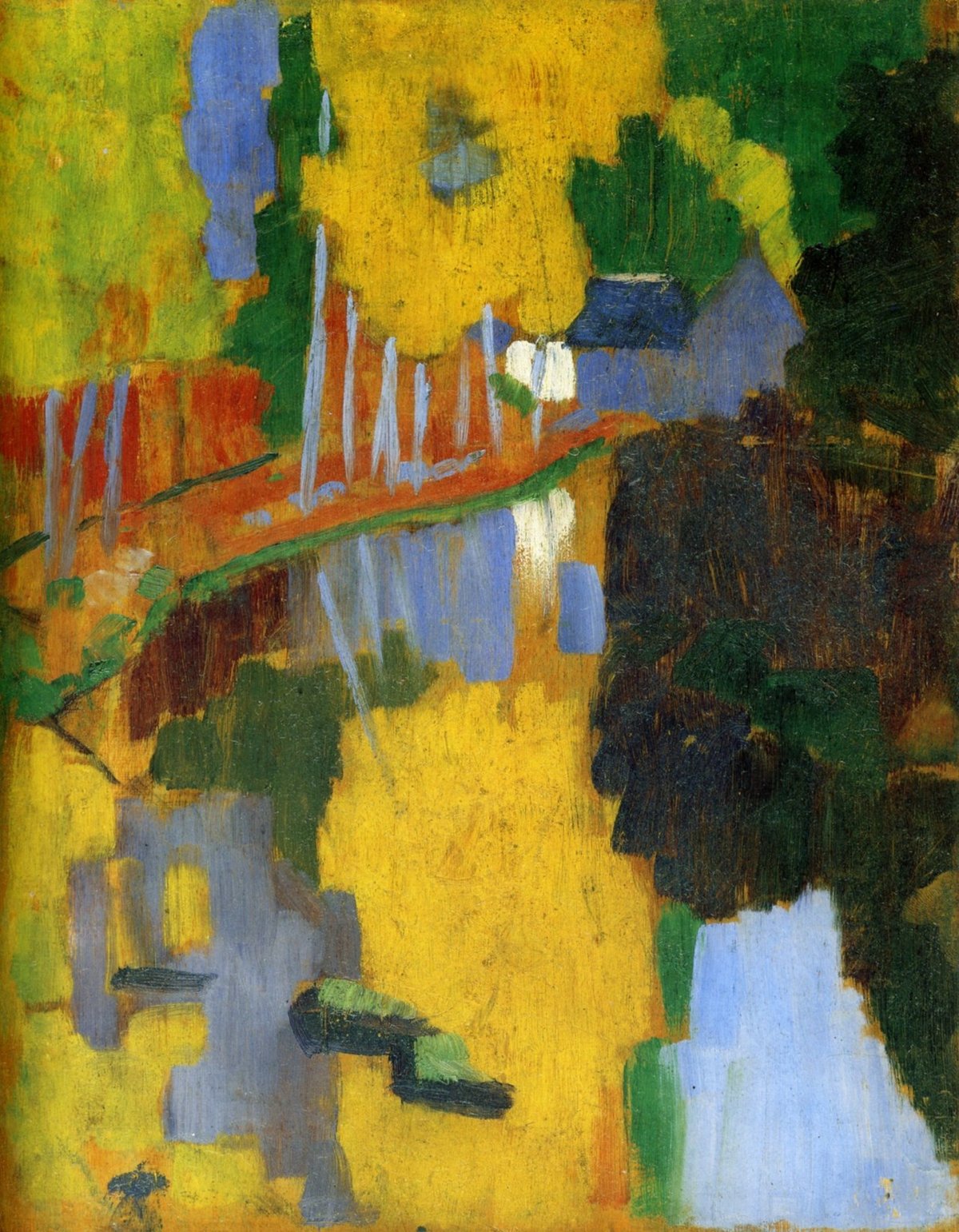

ポール・セリュジエ《タリスマン》 1888年 油彩画 H27㎝×W21.5cm オルセー美術館蔵(フランス)

ナビ派と交流をしていた90年代のヴァロットンの作品は、ナビ派の画家の作品と同様に平坦でデザイン的なところがあります。

このリンクにもある1893年の作品、《夏の宵の水浴》では、《水中で遊ぶ三人の女性と少女》の女性像とは異なり、より平坦に塗られ、特に白い下着をまとった人は身体の凹凸もあまりありません。

ヴァロットンは、《夏の宵の水浴》のようなナビ派的な作品を描きながらも20世紀の彼の作品に繋がる官能的な裸婦も描いていました。しかし、そのような官能的描写が多くなるのは、1890年代末にナビ派が解散してからのようです。

nudeとnaked

ヴァロットンは、描いた裸婦があまり理想化されていないところから、「女嫌い」と評されることが多いようです。稀に「醜い」とまで言われてしまうそうです。

確かに、現代的な視点で見るとちょっとミソジニー的かなと思われるような文学作品の版画作品の制作も行っているのでそうも見えなくはないかもしれません。

下のような男女の対立を極度に図式化した作品も知られています。

《憎悪》 1908年 油彩画 H206cm×W146cm ジュネーヴ美術・歴史博物館蔵(スイス)

ヴァロットンがいた19世紀末から20世紀前半の世界は、女性を取り巻く状況も大きく変化した時期でもあったので、社会で働く「新しい女性」に対してヴァロットンだけでなく多くの男性が脅威や戸惑いを感じていたのは確かなのでしょう。

しかし、「理想化されていない裸婦」と「女嫌い」を結びつけるのは早計な気もします。

西洋美術の中には、「ヌード」と「ネイキッド」という大きく2種類の裸婦像があります。前者は「女神などの元々裸体を前提とした理想化された身体」のような意味があり、後者は「着ていた服を取り去ったより現実的な身体」という意味で用いられていることが多いです。

下は「ヌード」作品の一例です。

アレクサンドル・カバネル《ヴィーナスの誕生》1863年

下は「ネイキッド」の一例です。

エゴン・シーレ 《女性》1917年

この2作品を比較するのは、かなり極端な気もしますが、大体こんな違いだと思います。

比較すると、ヴァロットンの裸婦はこの中間あたりにくるような感じではないでしょうか。確かに、理想化されているわけではないけど、現実的かと言われるとちょっと首を傾げてしまいます。

フェリックス・ヴァロットン《眠り》 1908年 油彩画 H113.5㎝×W162.5㎝ ジュネーヴ美術・歴史博物館蔵(スイス)

それに「醜い」とまでは思えません。ヴァロットン作品の中では、裸体の女性を描いたものが結構なウエイトを占めてます。彼がどの程度女嫌いであったか分かりませんが、本当に嫌いだったら作品としてあまり描こうとしないと思うのですが、どうでしょうか。

今回の作品は、ちょっと不思議な質感の裸婦像の作品を選んでみましたが、いかがでしたでしょうか?カバネルやシーレの裸婦と並べて見てみると、一口に裸婦といっても本当に色々な描き方があって面白いなと思います。

次回は、またヨーロッパのアートを紹介します(o^―^o)

画像は全てパブリック・ドメインのものを使用しています。

**********

今回参考にした本、おすすめの本を紹介します!ぜひ、おうち時間に読んでみてください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?