特別インタビュー|張晏廷(晏人物/写真家)

2019年にアジアで初めて同性婚の合法化を実現させた台湾。多様性を尊重する空気が急速に広がる台湾で、そうした社会の変化に力を与え、若い世代の支持を集めているひとりが、「晏人物」名義で知られる写真家の張晏廷さんです。

このほど、その張晏廷さんがBUNBOUの東晋平のインタビューに応じてくださいました。日本からの取材、日本語媒体でのインタビュー公開は、いずれも今回が初めてとなります。

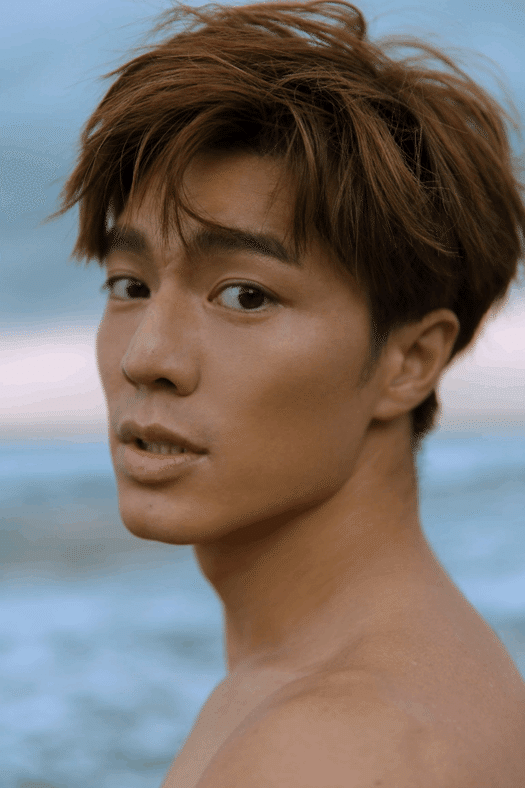

張晏廷(Timothy Chang)

1993年生まれ。台湾大学工商管理学系(経営学部)卒業。2014年に男子バレーボール台湾大学杯のプロモーション写真を手がけて注目を集める。以来、写真のキャリアを積み、近年は「晏人物」名義で活動を続ける。

2018年に出版した初の作品集『EVERYTHING』は大手書店でベストセラーとなり、以後、毎年の作品集が台湾内外から注目を集めている。台北市在住。

インタビューは2022年9月15日にzoomで実施

東晋平 このたびはご多忙のなかインタビューに応じていただきありがとうございます。とても楽しみにしていました。

張晏廷 日本語でご挨拶しようと思っていたのですが、忘れちゃいました(笑)。東さん、こちらこそ本当にありがとうございます。

東 「明日、日本からのインタビューを受けるのを楽しみにしている」とInstagramのストーリーズでもアップされていましたね。日本からのインタビューは過去にありましたか。

晏 いいえ、日本から取材を受けるのは初めてです。中国語と英語は話せるので英語なら対応ができるのですが、日本語は通訳を介さないとできないこともあって、今回が初めてなんです。もちろん、SNSなどで自分の作品が日本の方々にもシェアされていることは知っていましたけど。今、すごく日本に行きたいなと思っています。

東 最近ではいつ日本にいらっしゃいましたか。

晏 直近だと4年前です。本当は2020年に行く予定だったんですけど、新型コロナのパンデミックが起きてしまって行けなくなったままでした。

東 ぜひまたお越しください。そのときはご案内しますから。

晏 ありがとうございます。楽しみにしています。私が日本に行っていつも感動するのは、どの年代の人もすごくおしゃれに気を遣っていることです。年輩の方であっても、とても自分らしく小ぎれいにして道を歩いている。だから、もう一度日本に行ったら、道行く人たちをしっかりと観察したいなと思っています。

東 では、ここからは写真のお話をうかがいます。晏さんは大学時代に写真を始められたそうですね。どのようなきっかけだったのですか。

晏 大学時代にとても好きだったシンガーソングライターがいたんです。私が通っていた台湾大学の卒業生で韋禮安という人です。大学3年時に彼のコンサートに行った際のことです。彼の活躍するステージを見ながら、嬉しさよりも苦しい気持ちを覚えました。自分と同世代の人が(※韋禮安は1987年生まれ)自分の進むべき道を見つけて、こんなに一生懸命に活躍している。なのに、自分はそのような道をまだ見つけられずにいる。素晴らしい歌手や音楽家がファンに望んでいるのは、単に自分の〝追っかけ〟をすることではなく、自分の音楽を通してファン自身が何かを見つけることだと思うんです。

私も、自分が何かで表現をしたいと思いました。ただ、何をしていいのかわからない。それで、まず本を読むことに没頭しました。あの時期、120冊以上、本当にさまざまな領域の本を読み漁りました。書物を介していろいろなものに出合い、ギターを触ったりもしました。そうしたなかで写真を撮るという行為がとてもしっくり来たのです。

大学3年生の時から写真を撮り始めました。もともとは韋禮安さんのひとりの〝追っかけ〟だったわけですが、考えてみれば彼が放ってくれた創造性のおかげで今の自分があります。優れた表現者というのは、自身の創造的な生き方を通して人々や社会に良い影響を与えていくのだと実感しています。

東 晏さんがコンサートで感じた悲痛な気持ちは、とてもよくわかる気がします。と言うのも、じつは私自身も大学時代に親友と自分を比較して、まったく似たような経験をしたからです。そこから、なんとか「書く」という仕事を見出しました。晏さんは子供の頃、将来何になりたいと思っていたのですか。

晏 他の大勢の人々がそうであるように、小さい頃から日本の漫画が大好きでした。今一番好きな漫画は『進撃の巨人』。子供の頃は『ヒカルの碁』。有名な日本の漫画はほとんど読みました。好きなものは今も幼い頃から変わっていないんです。

小学校5、6年生の頃は漫画家になりたいと本気で思っていて、自己流で絵を描いていました。少し経って、台湾の社会のなかで漫画家はあまり現実的な職業ではないと気づきました。

高校生になって、それでもやっぱり〝美〟に関する仕事に就きたいという気持ちが強くありました。一度は服飾デザイナーという方向も考えたんです。ただ、自分の内面をさらに見つめていくうちに、自分は漫画家やデザイナーのようにゼロから何かを生み出すよりは、目の前にいる人やすでに存在しているものにコミットして、そこから何かを作り上げていくほうが合っているなと気づいたんです。撮影という仕事は、まさにそこに当てはまります。そのような経緯で今日に至ります。

東 メールヌードの歴史では、ブルース・ウェーバーやハーブ・リッツなど広告写真出身の巨匠たちがいます。ただし、被写体はほとんどが白人もしくは黒人でした。ハーブ・リッツは非常に優れた写真家で、彼はセレブリティも無名の人も老若男女も関係なく、その人にしかない美しさを引き出しています。ただ、そんな彼でもアジア人を撮るとあまり上手くない。驚くほど落差があります。

晏さんの作品はアジア人男性をスタイリッシュに撮る点で、彼らからさらに進化を遂げたものだと感じています。尊敬する写真家や影響を受けた写真家はいますか。

晏 写真の世界を知るにつれて、尊敬するカメラマンはどんどん増えるのですけれど、自分が最初に大きな衝撃を受けたのが、江民仕さんという台湾の写真家です。光の使い方もとても優れているし、被写体の内面も身体も本当に美しく撮るんです。学生時代に彼の作品を見て衝撃を受けました。その意味では、私がもっとも影響を受けた写真家は江民仕さんです。

もちろん、海外にも尊敬する写真家はたくさんいます。ただ、今の私の関心はやはりアジア系・東洋系の顔や身体の人をきれいに撮ることです。西洋人は骨格も異なるし、光を使う上でアジア人を撮る場合よりも制限が多い気がします。アジア的な魅力を撮れる写真家が私は好きなんです。

東 作品を撮るときは、先にコンセプトを決めて、それにふさわしいモデルを探すのですか。それとも先に魅力的なモデルが決まってから、そのモデルにふさわしいコンセプトを練っていくのでしょうか。

晏 ふたつのやり方は、どちらもあります。(手もとにある使い込まれた手帳を見せながら)これはもう10年くらい使っている日本製の手帳なんですけど、いろいろなアイデアが思い浮かぶと、その場ですぐに書き込んでいます。そのアイデアが見つかってからモデルを探すという場合もあります。ただ、アイデアに見合うモデルが必ずしもいるわけではなくて、そのときはアイデアをいったん保留し、相応しいモデルが出てきたら、そのアイデアに基づいて作品を撮っていきます。

逆に、モデルが先に見つかって、自分のほうがモデルから啓発を受けて、いろんなコンセプトが浮かぶときもあります。

私はこれまで仕事をした人たちのリストを作っているんです。なので、ひとつのアイデアが思い浮かんだ際に、「このアイデアだったらあの人が合う」と思いついて連絡を取り、また一緒に仕事をするということもあります。ふたつの方法を臨機応変に実践しています。

東 2022年夏に刊行された最新作の『TANNED LOVE』は、先にアイデアがあったのでしょうか。それともモデルが先だったのでしょうか。

晏 このモデル(Edward/張芋圓)とは以前にも仕事をしたことがありました。これまでいろんな方を撮ってきましたが、プロのモデルや俳優は、やはり撮られることに慣れていますから、自分の身体や表情の見せ方をよく知っています。一概に良い悪いということではありませんが、プロでない人を撮る場合はそこに難しさがあります。

Edwardは、この点でとても才能のある人です。撮影中も私が一方的に指示を出すだけでなく、彼自身もしっかりと自分の考えを持っていて、良い動きができる。まるで2人でダンスをするような撮影で、そこがとても魅力的だなと思っていました。それで、また一緒に仕事をしたいと思ったのです。

今の台湾の芸能界やモデル業界では、男性でも肌の白いきれいめなビジュアルが主流で、〝小麦色〟の肌が魅力的だと思われた時代は過去のものになっています。もちろん、ふだんの私の仕事はクライアントからのオーダーで撮りますから、人々が見たいものを撮るわけです。しかし、自分の作品集を出す際はやはり自分が撮りたいと思うものを撮りたい。台湾の市場は日本の数分の一しかないので(2020年の人口は2356万人)。

東 つまり小さなマーケットなのだから、それならば〝売れる〟ことよりも自分が撮りたいことを優先しようということですね。

晏 そのとおりです。Edwardの魅力は、しっかりした身体つきであり、小麦色の肌であり、秘められている力強さです。さらに彼が見せる表情は、流れる水のように変化に富んでいます。なので、あえて今の台湾のモデル業界の時流からは外して、主流の価値観に対して反抗的なものをしのばせながら、彼と一緒にこの写真集を作り上げました。

東 晏さんの作品は大きく2つの点で傑出していると私は思っているんです。まず1点目は、写真家とモデルの対等な関係性です。

多くの男性は、格闘家やアスリートの裸体を見ることには違和感がないのに、〝鑑賞〟の対象として同性のヌードを見せられることには戸惑います。これはZ世代より上の世代に顕著な傾向かもしれません。男性は「征服する性」で女性が「征服される性」という、ホモソーシャル(男性社会)内部の抑圧的な規範が長く存在していたからでしょう。

同性のヌードに多くの男性たちが混乱するのは、自分の性が「征服される」側に置かれたように思うからです。あるいは同じ男性を征服する対象として見てしまう自分の視線などあってはならないと思うのかもしれません。なかには激しい嫌悪を示す人もいます。いずれにせよ、こうした反応は社会規範から外発的にもたらされたものだろうと私は思います。この点、物心ついたときからこの世界に同性婚が存在し、スマホで撮り撮られることに慣れているZ世代は、まったく新しい人類です。

今や一見スタイリッシュなメールヌードはアジアにも多々ありますが、そこにどうしても撮る側と撮られる側の〝力〟の強弱が透けて見えることがあります。その場合、言わばモデルは「欲情の対象」として強者に組み敷かれて脱いでいるわけですね。もちろん、そのことに価値を見出された多くのメールヌードも存在しますし、それが悪いとか劣っているとかというわけではありません。

晏さんの作品は、モデルと写真家がフラットな関係を築いていて、相互にリスペクトが感じられます。私が晏さんの作品を特別だと考えるのは、被写体との関係性に優劣を感じさせないからです。モデルたちは自然な表情で晏さんに撮られることを楽しんでいるように見えます。

多くの男性たちが晏さんの撮る作品に強い不安や嫌悪を感じず、むしろセクシャリティに関係なく自分の魅力を撮ってもらいたいとさえ願う理由は、一方的に組み敷かれることがないという安心感があるからだろうと思うんです。

晏 本当におっしゃるとおりです。少なくない写真家はモデルを道具として扱っている部分があり、それがモデルを不快にさせていると私は思っています。私自身がモデルと撮影するときに気を付けていることは、しっかりコミュニケーションを取ることです。なぜなら、相手が自分を信頼して、安心感を覚える状態にならないと、本当に良い表情というのは撮れない思っているからです。だから、相手が安心できるよう徹底して心を砕きます。

たとえば、私の作品は被写体が全裸になったりする場面もあります。そこでも必ず、どこまで脱ぐかを前もって話をして、相手も納得した上で撮影に臨みます。一番気を付けているのは、相手の身体に触れるときです。アシスタントがモデルの髪の毛や服を触ったりするときなど、こういう目的があって触れるけど大丈夫かと、必ず触れる前に聞くようにしています。

モデルが「セクシャル・ハラスメントを受ける心配がない」「自分の身体や貴重品などに危害が及ばない」とわかってくれないと、撮る側のことを信頼してくれないし、安心感を持って現場に臨めません。些細なことですが、飲み物を渡すときも、開封していないものを渡すようにします。

そのモデルが本当に心から安心して、初めて自分も相手に指示を出せるし、その人すらも知らない魅力や表情を引き出すことができる。その瞬間の魅力を写真に収めたいのです。人は安心したときに初めて自分のうちに秘めた美しさを表現することができるのです。

東 学生時代に、最初は同じ台湾大学の学生をモデルにして写真を撮り始めたそうですが、モデルを引き受けてもらうのは大変ではなかったですか。

晏 はじめは、撮影の練習も兼ねて、じつは自分の友達にモデルのお願いをしていました。やがて、作品がどんどん溜まると、今度はそれを持ってモデルを探しに行きました。いろんな人からどうやってモデルを探しているのかと聞かれるのですが、やはり作品集が大事ですよね。

作品集を作ろうとしているという目的をしっかり伝えて、すでに撮った写真の作品集を見てもらう。作品集ができてしまえば、次はもっといいものを作っていきたいということで、さらに人を探していく。そういう段取りを踏んでいきました。

東 晏さんの作品が傑出していると思う2点目は、セクシャリティの枠から人々のまなざしを解放していることです。晏さんの作品では、モデルのセクシャリティがどのようなものかが不思議と気にならない。そのことは同時に、写真を見ている側のセクシャリティも自由にしていくのです。

とくに2019年7月刊行の『Escape』に登場する2人(林宜增と刺刺)の関係性は、恋人同士にも、兄弟にも、親友にも見えます。セクシャリティというもの、あるいは人間の親密な関係性というものが、本来グラデーションであることを理解させてくれます。アスリート出身のモデルで身長190センチの林宜增とダンサーの刺刺という組み合わせも非常に効果的ですね。人々のステレオタイプな既成概念を揺り動かしたと思います。

晏 『Escape』は本当にそこを意識した作品でした。小さい頃からずっと思っていることなんですが、私たちは「家族の情」「友情」「愛情」というこの3つの大きな枠の中に放り込まれているんですよね。

東 それぞれが区分されるべき別々のものだと思い込まされているということですね。

晏 そうです。でも、たとえば私の目に映る一人ひとりのモデルはそれぞれ違うカラーをしていて、異なる気質を持っている。ひとりとして同じ人間はいません。これは人間関係もまったく同じことが言えます。

たとえば「友情」にしても、ある人と会っているときの自分と、別の人と会っているときの自分は、同じ友情と言っても、その中身は決して同じではないですよね。まるで異なる料理のように味わいが違う。人と人との関わり合いが魅力的なのは、ひとくちに友達(友情)と言っても、それぞれの友達があなたにとって異なる存在であることです。

誰かに抱く感情やセクシャリティについてもまったく同じことが言えると思うのです。それらは明瞭なものでもないし、白黒で分けることができない。そこには豊かな色彩やグレーゾーンがあって、ハッキリと言葉にできない空間が広がっている。

撮影という行為はこの言葉にできない部分をまさに表現することができる手段だと私は思っています。

東 この『Escape』の刊行のあと、林宜增と刺刺が主演したミュージックビデオ(「我是誰 Who Am I」盧學叡)が出て、これが同性婚をテーマにしたものだということで台湾では話題になったそうですね。再生回数は2275万回を超えています(2022年10月3日時点)。

晏 あのミュージックビデオは、製作チームが私の作品集を見てくれたあとで、その2人をメインキャストにして撮影してくれました。

東 『Escape』が刊行される直前の2019年5月に台湾では同性婚を認める法案が可決されました。2017年に司法院大法官会議が同性婚を認めないのは違法だと判断し、行政院に対し2019年5月24日までに法改正するよう義務付けていました。

しかし、キリスト教団体など保守派の反対は根強く、2018年11月の国民投票では「反対」が多数になりました。反対する保守的な世論を転換することができたのはなぜでしょう? 晏さんご自身は、近年の台湾社会が大きく変化したという実感がありますか。

晏 おっしゃるように、同性婚が合法化される前に国民投票があって、まさかの「反対」多数となりました。じつは、あの国民投票までは人々が本音を発する機会がなかったように思います。みんな心のなかでは、これだけ理解も進んでるから賛成が多いだろうと思っていた。ところが、実際に蓋を開けるとかなり反対の声があって、大きな挫折を味わった。多くの人々、とりわけLGBTQ当事者がすごく悲しい気持ちになったというのは事実でしょう。

でも、この国民投票の挫折があってから、法律の専門家をはじめ、いろいろな分野の人がマイノリティーや人権のために、自分のできる努力を始めたんですよね。私がこういうふうに言って良いかわかりませんけど、台湾の人々をすごいなと思うのは、「自分がこうしたい」ということと「社会にとってこうするべきだ」ということを分けて考えているという点です。(国民投票で示されたように)反対する声も多くあり、一時期は法案の可決が危ぶまれましたが、いざ実際に同性婚が合法化すると、多くの人がその事実を受け入れたのです。

台湾の人々が「自分のやりたいこと」と「自分たちがやるべきこと」を分けて理解し始めて、どんどん寛容性が増していって、それはとても感動的なことでした。可決に至った大きな要因はやはり、さまざまな分野の人たちが努力を重ね、権利の平等に対する理解を広げていったことでしょう。

東 晏さんご自身にも、近年の台湾社会が大きく変化したという実感があるわけですね。

晏 実際、変化はすごく大きいと思います。たとえば、同性カップルが結婚証明書を取りに役所に行ったときに、大歓迎される。いわばそのような官僚的な場所であっても、祝福されるという雰囲気に満ちていて、それはとても感動的なことであり、喜ぶべき変化だと思います。

ただ、自分が台北にいることもあるのでしょう。今の台北だと男性同士、女性同士で手をつないで歩いていてもまったく奇異に見られることはありません。一方で、地方に行くと、まだまだ奇異な目で見られることもあります。少なくとも都市部に関して言えば、そうしたことへの理解は非常に進んでいるのではないかと思います。

東 写真というアートの力はソフトパワーの典型ですが、ときに巨大なハードパワーに勝る力を持つものです。社会の変化が晏さんの作品を受け入れている側面と同時に、晏さんの作品が社会を変えている側面も大いにあるでしょう。その意味では、日本でも晏さんの作品がもっと知られるべきだと思っていて、今回のインタビューがその端緒になればと願っています。

ところで将来、日本人の被写体を撮ることは考えていますか。

晏 もちろん私はアジア系の顔つきに興味があるので、日本の男性を撮りたいという願望はあります。以前、台湾で日本人モデルのtakuさんを撮らせてもらったことはありますが、機会があればぜひ日本に撮影に行きたいです。いつか町田啓太さんを撮ることができたら本当に嬉しいなと思っていて、それは自分の夢なんです。

ただ、私にとって日本人を撮ることがなぜ難しいかというと、やっぱりコミュニケーションなんですね。コミュニケーションを取って安心してもらうことが大事だけど、私は日本語が話せません。通訳を入れなければいけない。かつては日本語を学ぼうとしたものの、うまく学ぶことができませんでした。じゃあ私が英語で話せばいいかというと、それだと今度は撮られる日本人の方が緊張してしまうでしょう。だから、一番自然な状態で撮ろうと思うと、私が日本語をしっかりと勉強しないといけない。

東 その晏さんの真摯な姿勢に感服します。町田啓太さんに思いが伝わるといいですね。

晏 ありがとうございます。撮れるように努力したいと思っています。つい先日も宮崎駿の作品『千と千尋の神隠し』を見返したばかりなのですが、やはり日本は不思議な場所だなと思いました。

台湾にいると、日本というのはすごくプレッシャーが大きい社会に見えることがあります。日本のアニメなどを見ていても、上下関係の厳しさや堅苦しさ、非寛容な空気があるのも感じたりするんですけど、一方でそれが創造性の裏返しであるようにも思います。窮屈に見える社会が同時に多くの可能性に満ちていて、本当に素晴らしい作品がたくさん生まれている。音楽業界でもビジュアルの世界でも、驚くべき作品がたくさんある。

一見、堅苦しく縛りの多い社会だからこそ、そこから本当に洗練された作品が生まれてくるのだと私は思っています。このことは、ぜひ日本の皆さんにお伝えしたいのです。今、目の前の仕事が非常に忙しいのですが、落ち着いたら日本にまた行きたいなと思っています。

東 とても示唆に富んだご指摘だと思います。今回は日本からの第1号のインタビューができて大変光栄でした。では、次は台北か東京でお会いしましょう。

晏 こちらこそ、とても嬉しく思っています。じつは事前に東さんからいただいた質問を見て、自分の作品をしっかり見て理解した上でこのインタビューを企画してくださっていると思いました。今まで感じたことがない気持ちで今日の取材に臨むことができました。よいインタビューを受けると、自分に対する新しい気づきがあり、まるでマッサージをしてもらったように心身がほぐれます。本当にありがとうございました。

取材・構成/東晋平(ひがし・しんぺい)

文筆家・編集者。1963年神戸生まれ。現代美術家・ 宮島達男の著書『芸術論』(アートダイバー)、編著書『アーティストになれる人、なれない人』(マガジ ンハウス)などを編集。著書に『蓮の暗号』(アートダイバー)。

通訳・翻訳/河内滴

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?