ビッグ・フィッシュは金色の大きい魚

とはティム・バートンの2003年の映画のタイトルで、ユアン・マクレガーが主演している。

内容としては、死を目前にした父親と息子の和解で、父親はホラばかり吹いていて、自分の人生をファンタジー風に脚色ばかりしていて、それが息子には気に入らない。話しても嘘ばかり、自分と向き合おうとしない。そのような父親の半生が、ティム・バートン風の幻想性を持って描かれる話で、『ビッグ・フィッシュ』と大物の意。

そして、先日記事でも書いた作家賞受賞の小木曽新の作品『金色の大きい魚』を読んだ。これもまたビッグ・フィッシュ。それも黄金である。

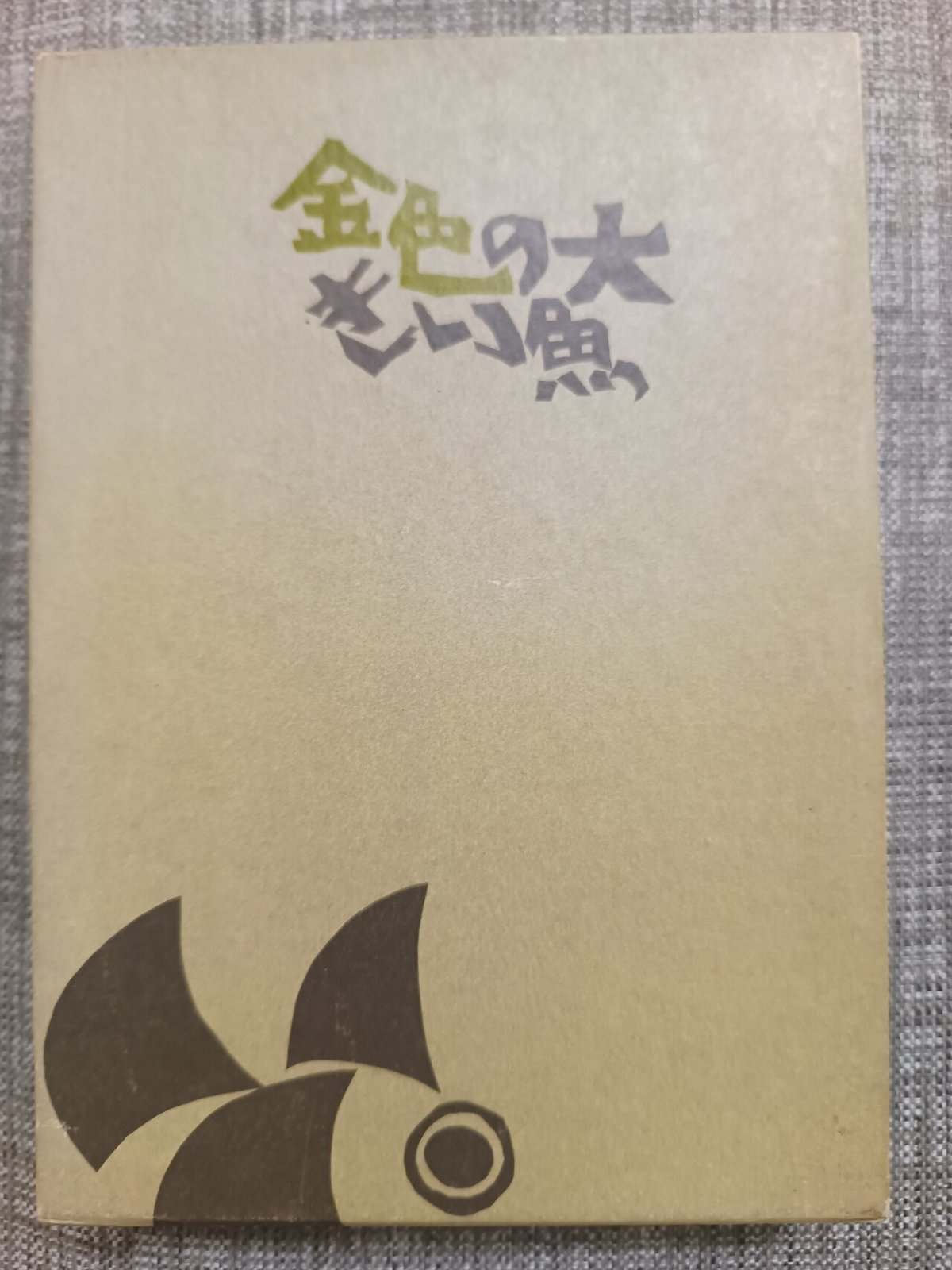

『金色の大きい魚』の書影はとても美しい。

このシンプルな装丁、名古屋の同人誌の作家だから、シャチホコっぽいのかな。

今の時代には、函付きの本ってなかなかないよなぁ〜と。西村賢太も、2018年くらいに出した『羅針盤は壊れても』は箱付きの本で、作者としてはそれが実現出来て嬉しいと言っていた。

よほど凝りがあるか、贅沢本だけだよなぁと思いながら、函から取り出して読む。

この本は短編集で、5作掲載されている。

・金色の大きい魚

・土星の歌

・泉のために

・伊吹に雪が

・ねずみ色の馬

である。

表題作の内容は、主人公の『ぼく』と5歳年下の従妹の『都子』の話で、『ぼく』はずっとある幻影に取り憑かれている。それは、若い頃、都子と釣りに出かけた時に視た、50センチはあろう巨大な金色の魚、そして、その記憶を喚び起こす都子そのものの幻影である。

ここからはネタバレありで書くが、そもそも半世紀も前の作品で、かつ市販されておらず、ほぼ手に入らない書籍なので、ネタバレも何もないかもしれないが。

『ぼく』はとりとめもない人生を生きている。結婚し、子供もいるが、然し、妻を愛してはいない。子育ては母親の領分で、自分は稼ぐことが領分だと考えている(今ならば叩かれそうだが、1969年の作品である。そういえば、この作品は読んでいて手触りが『人間交差点』に近い。あの作品は1980年代などだが、こちらも男尊女卑が多い)。

引っ越しの日にも家に戻らず、酒を飲んでは二日酔いに興じる。新居となる団地の棟の番号も部屋番号もわからず、その日は家に帰ることを諦める。

つまりは迷子である。

幼い頃から心が通い合っていた都子、その都子が事故で足を怪我して、その足の怪我が炎症を起こし、骨膜炎に至り、彼女は次第に衰えていく。

彼は都子とお金を出し合いオートバイを買い、そのオートバイに乗って、とある近所の『池』まで行き、そこで釣りに興じる。フナや鯉などがたくさんいる池だが、ここで、二人は『金色の大きい魚』を目撃する。

物語の一人称で語られるが、過去と現代を巧みに行き交う。その思い出への媒介となるのが都子の幻影であり、彼女が顕れると自然に場面は転換する。主人公の二日酔いで視た幻視から過去へのシームレスな移行が独特な味わいだ。白昼夢を上手く書いている。そのように陽炎めいておきながらも、物語、心情は整理されている。その描き方は、『おもひでぽろぽろ』のような風情がある。つまりは、あの、やけに美化されており、かつ四方がどこか朧気なあの記憶の風景を描く演出法。

『ぼく』は、思い出の中で自分の記憶で作り上げた『池』を探しに、息子と公園(遊園地)に散歩に出かける。然し、山のように出来ていった団地を見ていると、もう、『池』はとうの昔に埋め立てられてしまったのだと、道中『ぼく』は悟る。いや、そう思い込む。

主人公は、都子を愛している。親類としての愛情以上に、共犯者めいた女性として、彼女に恋をしている。作中、彼は精子や金を放ってきた女は都子とは正反対の女だとして、妻への愛がないことも隠そうともしない。

彼は、永久に置き忘れてしまった『池』への執着、『金色の大きい魚』への執着、然し、最終的には投げ出してしまったそれらにいつまでも悩まされている。

彼は、最終的にオートバイを売りさばき、それを知った都子と絶縁する。それから、都子とはもう会うことはない。

全て、彼が選択してきたことあり、彼は自堕落さ故に、どんどん虚無的になっていく。

都子が病気にならなければ、また運命は異なっていたのだろうか。

物語の幕切れは呆気のないものであるが、素晴らしい一瞬を描いている。

五階まで階段をあがったとき、子供が、踊り場にチョコレートを落した。かがんで拾ってやったとき、ぼくは、なにかひかるものを感じた。子供に手渡しながら、伸びあがるようにそちらの方角をながめた。

ぼくは、その場に釘づけになっていた。そこに思いがけない光景があった。池があった。

団地の建物の群れのむこうに、松林のむこうに、ひかった池が覗いていた。斜めに見おろす角度で、むかしながらの池がひかっていた。ぼくの記憶のなかの池が、急速にかたちを修正していった。ある感動をともないながら、幻影のようなものが遠のいていった。

この、池を発見する下り、ここの筆致は素晴らしい。

ぼやけていた記憶が形をなしていく。そして、彼は自分の選択を肯定し、帰路につく。

また、この本収録の2作目、『土星の歌』は作者の私小説になっており、ここでも都子は重要な役割で登場する。この『土星の歌』では、彼が小説を書こうと思い至り、それを都子が後押しするという話だ。そして、作家賞を立ち上げた男であり、芥川賞作家でもある小谷剛に直接小説を持ち込み、私生活の仕事の世話までしてもらう流れになる(どうでもいいが、ここで彼が就職先でコピーライター的な仕事をするのだが、「ノーシン、ノーシン、頭痛にノーシン」を書いた、的なことが書かれていて驚いた)。

彼と『作家』同人とのエピソードが描かれて、そこから彼が持ち前の駄目癖を発揮して、同人からも去っていく……そして再び戻り、『作家』へとなっていく姿が書かれている。

この作品は1966年の作品なので、まだ文章が荒い。

作中でも、小谷剛からのダメ出しで、読んだ作品に関して感想を尋ねると、「一つ、文章がへたくそ。二つ、漢字が不必要に多すぎる。三つ、二作目もこの程度なら原稿に空きがあっても採用しない。もっと勉強しなさい。」というあまりにもシンプルな指摘をされていて、それに対して、「漢字が多いほうが、いわゆる、学があるように感じられて、ぼくは、字引と首っ引きでむつかしい漢字をやたらに使った。その努力の結果の文章を、小谷さんは、あつくるしい、と言って片付けた。文章そのものもへたくそだ、と言った。どんなふうにへたくそだろうか。本人としてはそれは信じられないことだ。一枚かくごとに感心していたのだ。」という本心が可愛らしくておかしい。

二人は師弟関係である。小木曽新は後年作家賞の審査員にもなるから、まさに師弟なのだろう。

然し、小木曽新の文章のドライさ、かつ言葉の組み立て方、明晰性には、私は車谷長吉を思わずにはおれない。車谷の方がより明晰だが、小木曽の不良性はひどく魅力的で、小難しさを排した文章作りは、師匠の小谷の言うことを反映していて、その素直さもまた魅力的。

『土星の歌』が彼が作家へとなるまでの物語ならば、『金色の大きい魚』は同じモティーフを芸術へと昇華させた作品、小説へと昇華させた作品ということだろう。

『土星の歌』の中に、「自分の書く小説がもっと上手になったら、都子の病気をうつくしく書こう。」という言葉が出てくる。

彼は、それを『金色の大きい魚』という作品で、愛している人の喪失とそこにあった出来事を、メタファーを用いて美しく活写してみせたのである。

今作において、作者において、都子はまちがいなく聖処女であり、マリアである。

『ぼく』は、精子や金を放ってきた女は都子とは正反対の女だとして、妻への愛がないことも隠そうともしない、と書いたが、その観点から考えても、都子はまさにミューズであり天使、そして金色の魚の棲まう『池』はサンクチュアリとしての泉なのである。

タイトルも素晴らしい。『金色の大きい魚』という、子供がそのまま書いたような言葉の持つ広がり、そして、読んでみて感じるその幾重もの意味。

この『ぼく』と『都子』は、あまりにもセンチメンタルで、どこかニューシネマ的な組み合わせだし、今の時代にはそぐわないかもしれないが、青春の輝きは、いついかなる時でも同様でもあることを、未だに金色の輝きを持ってして、この作品は伝えている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?