『少年の日の思い出』という、国民がほぼ読んでいる傑作

以前もnoteで書いたが、私はヘルマン・ヘッセの『少年の日の思い出』が大好きで、今作は中学校の国語の教科書に採択されているから、日本人のほとんどが読んだことのある作品である。

今作は、本国ドイツでも有名ではない作品で、元々1911年に発表されて、その後幾度の改稿を経て、ドイツの地方新聞であるヴュルツブルガー・ゲネラール-アンツァイガーの1931年8月1日に掲載された際の切抜を、ヘッセ本人から高橋健二氏が受け取り、それを翻訳した流れになっている。原題は『jugendgedenken』で、当初の翻訳では楓蚕蛾とされていたようだが、元々の1911年の際の原題は、『Das Nachtpfauenauge』、つまりは『クジャクヤママユ』である。

日本の少年少女は、多感な12歳、13歳頃に、この、巨大な外国産の蛾であるクジャクヤママユと相対することになる。大抵の教科書には挿絵があり、その絵を見て皆衝撃を覚えるのだ。

私もご多分に漏れず、蛾は苦手である。まず、じっと数日壁面にへばり付いているのが恐ろしいし、いつ何時暴発するかわからない。そして、大変モフモフしている。

然し、ヘッセの筆の魔力であろうか、クジャクヤママユは確かに作品内では美しく描かれている。それは、主人公である『ぼく』が宝石のように焦がれるのに相応しい描かれようである。

そういえば、蛾といえば、我が日の本の国のノーベル文学賞として同格である川端康成御大も、『名月の病』において、蛾を重要なファクターとして扱っていた。『雪国』でも、である。

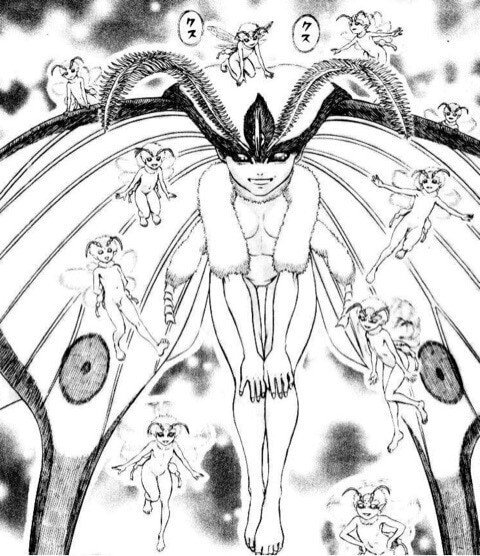

特に、『名月の病』はわずか原稿用紙3枚程度の掌編というものの、日本語の研ぎ澄まされた表現と、そこに込められた情報量で、濃厚に過ぎる。今作では、蛾を嫦娥としていて、嫦娥は中国神話の天女、月の女神のことである。そういえば、オオミズアオという青色の不気味ーいや違った、美しい蛾もまた、月の女神なのである(あれは、『ベルセルク』のロスト・チルドレン編のロシーヌだよね。ロスト・チルドレンの章は『ベルセルク』として完璧な章立てで、黒い剣士の狂気と悲哀と使徒の恐ろしさ、子供たちの哀しさなど、物語性が完璧である。童話的な筋立てだからこそ、黒い剣士が映えるのである)。

今作は、原稿用紙にすればおそらく25枚足らずの小品である。然し、そこには恐るべき程の少年期の感情が描かれており、普遍性を伴っている。

最早、粗筋を書くのも意味がないほど皆様御存知だが、今作は、まず私の友人と散歩から帰ってきて、私のムシムシコレクションを友人に自慢するところから始まる。つまりは、ここが既に1911年頃のドイツ(そして、この3年後に地獄の第一次大戦が始まる)だと推察されるが、このコレクションを見て友人がキレ気味に「もう結構!」と言って、私はしょんぼりするが(と私には思える)、どうやら友人、過去のトラウマを刺激されたご様子。落ち着きを取り戻すと、カエルの声が聞こえる夜半、友人が回想を語り始めるー。

と、いう感じで、今作は冒頭は私、から始まるのだが、最後は友人である『ぼく』の述懐で終わるという、人称の不一致があるのも驚愕だが、然し、ここから皆大好きなエーミールと『ぼく』との確執、『ぼく』の過ちと、それによる自尊心の完全なる破壊、あの、自身の過失が原因で一番大切なものを嫌いになる感覚が、余すこと無く描かれており、それは、盗みではなくとも、恐らくは思春期の少年少女が必ず経験する通過儀礼そのものとして、読者の胸に迫ってくる。

私は、中学生までは本当に本を読まなかったし、馬鹿だった。今でも馬鹿ではあるが、多少は本を読む。そして、そんな私に、先生の話を虫、じゃなかった、無視させてまで読ませたのは、この『少年の日の思い出』が初めてだった。それまでは、精々が『ズッコケ三人組』シリーズを読む(どうでもいいが、『うわさのズッコケ株式会社』は面白すぎるため鼻血が出たぞ)程度であり、本当に活字に親しんでいなかったが、これで開眼、はしなかったが、然し、この作品は常に心の文学の指標として無意識レベルで体に透徹しているほどであり、爾来、何度も何度も読み返している。

今作は、『ぼく』が蝶や蛾(どうでもいいが、外国ではその区別は特に設けていないこともあるようだ)の採集・収集という男の子の遊びに耽溺し、そこからウルトラにレアなクジャクヤママユ(これを、優等生のエーミールが蛹から返したというのがいいね)をいけ好かない同級の人間が入手し、それを盗んでしまい、剰え壊してしまうという筋立ては、過不足無く少年という(或いは少女でも構わないが、やはり少年的だと言えるだろう。同様に少女的だと言える事件もあるはずだ)季節が描かれており、『ぼく』よろしく、この小説を再読させられた大人の男性は、「もう結構!」と言うこともあるだろう。

これは、神聖なものを穢してしまった、或いは禁断の果実を食べて楽園を放擲されたアダムとイヴ的だとも言えるだろう。最後、ボール紙の箱から(この、ボール紙の標本箱ってのが最高にいいよなぁ……!多分、粗末なのじゃろうが、言葉の魔力ですよ)自分のコレクションを取り出して、一つ一つ指で圧し潰していく、この感覚がたまらなく文学的で、私は大好きなのである。

さて、蝶の収集と言えば、俳優の岸田森がいる。岸田森は蝶の番組を持っていたり、蝶を捕らえに外国まで行くので、その蝶々狂いは折り紙付きである。

そして、ロシアの文豪のウラジミール・ナボコフは鱗翅学者であり、蝶々の話を『賜物』などに取り入れている。蝶々を愛する人は多いのである。

私も、一度クジャクヤママユの標本をインターネッツで購入しようかと逡巡したことがある。なんと、あの『ぼく』が堪らないほどに狂おしいほどに欲しかったあの蛾が、いとも簡単に入手出来るのである。これが、大人買い、という、少し意味は違うが根本的には同じところの、大人のダーティな部分であるが、写真で見たら、確かにクジャクヤママユは美しいのだが、然し、やはり蛾である。異常にモフモフしており、恐らく家に置いておくと、なんか思わずひゅっと視界に入った時に心臓が滑り落ちそうになるかもしれないので、やはり購入は見送ることにした。何よりも、邪道である。私は収集家ではないのだから、やはり、ちゃんと捕まえた人や、大好きな人が買うべきだと思えたのだ。その方が、きっとクジャクヤママユも喜ぶ(のか?)

恐らく、この小説はヘッセの少年時代の体験をある程度ベースにしているだろうし、これに近いことがあったのかもしれないし、全く別のなにかの事件だったかもしれない。

要するに、藝術とは、小説とは、起きたことや、それによる感情を昇華して表現することが肝であり、『ぼく』が感じた感情こそが藝術そのものであり、それを小説の形をかりて、クジャクヤママユというものに込めたのが、ヘッセの魔法だということである。

物語は、それを語るための手段に過ぎない。

指で大切なものを圧し潰していくことは、彼の心の機微そのものである。

恐らくは1880年代後半の出来事、それも外国のどこか、なのに、こんなにも異邦の少年たちの感情を未来まで掴み続ける、その魔法ー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?