記事一覧

ダンボールの上に乗る。

本日の素材造形はダンボールを使って、上に乗っても壊れない台を作る授業をした。(できるだけ少ない材料で)

⭐️八角形の台を作りたい。

<振り返り>

ダンボールの遷移方向を縦にすれば、もう少し強度が上がったのに、今回間違えて遷移方向を横にして作ったため、上の写真のように潰れた。中のひとパーツだけ縦にしていたところ、そこだけ潰れずに済んだ。

このことから遷移方向の大切さを知った。

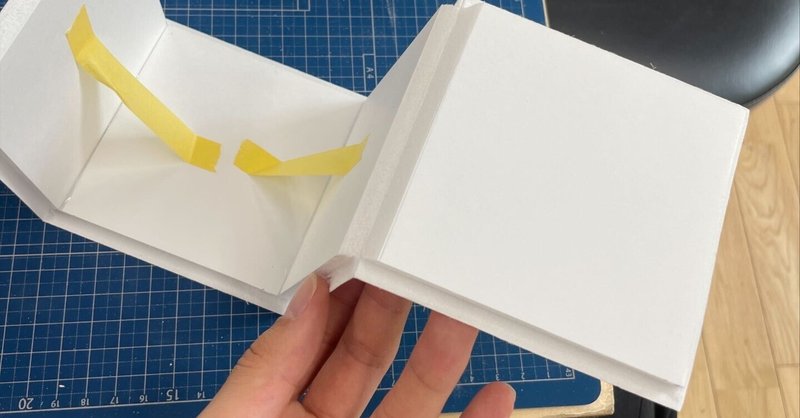

スチレンボードで箱を作る。

今回は、5mmのスチレンボードを使って、立方体を作る課題をした。

※箱を作る際、全ての面に綺麗な白い紙だけが見えるように一枚はがし、一枚残し、45度カットなどの技法を使わなければならない。

↓

⭐️一枚残し

⭐️一枚はがし

⭐️45度カット

⭐️V字カット

これらを使って立方体を作る↓

<振り返り>

最初の線引き、ヤスリを丁寧にしないとこのようにずれてし

スタイロフォームで飛翔体っぽいものを作る。

本日の演習では、スタイロフォームを長方形に切ったものを2つ作り、それらを組み合わせ1つの飛翔体のようなものを自由に形作ることを行なった。

<条件>

1、4.5cm×9cm×18cm以内の大きさ

2、上下、前後の形は左右対称に作る

3、飛翔体を意識して形を決める

<長方形2つを組み合わせる>

<飛翔体の形に削っていく>

<通して思ったこと>

ヤスリは方向があって力をかけすぎると、ボロボロに

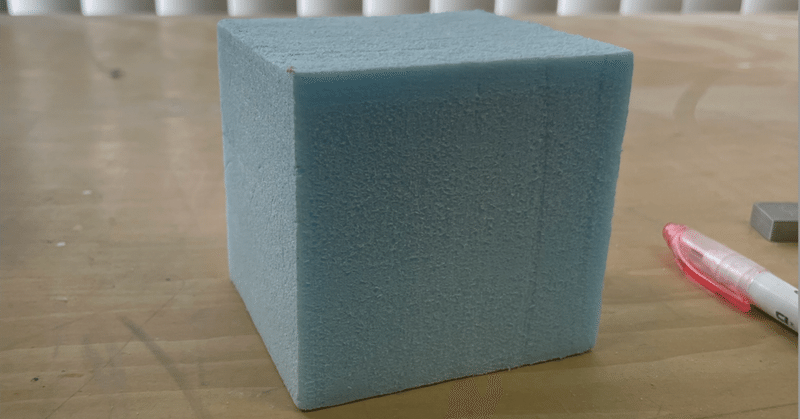

スタイロフォームを削っていく。

『カタイロフォームとは』

①主に家の断熱材に使われる。

※断熱材とは壁や床に貼ることで冷気や熱の伝達を遅らせ、暑さや寒さを防ぐもの。

②原料:ポリエスチレン(ps)

『特製』

①軽量

②切削しやすい

③耐水性

④溶剤で溶ける(アルコール以外)

※ex:シンナー、ガソリン

⑤耐熱温度が低い

※ex:70°〜90°のドライヤーで溶ける。

『加工する』

加工方法:切る、削る、磨く、接着、溶かす

今