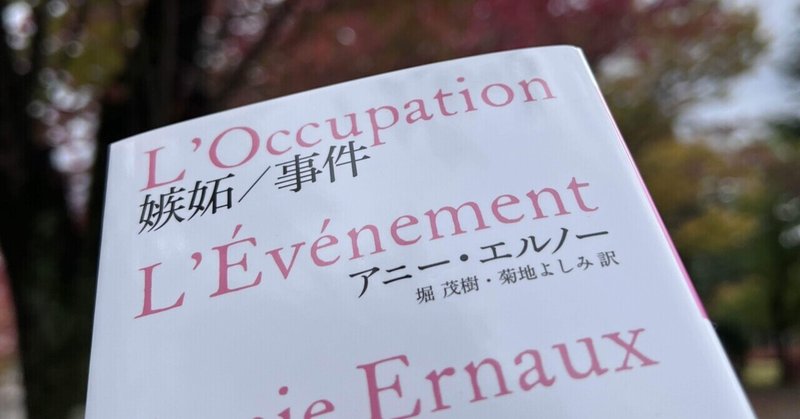

嫉妬/事件 アニー・エルノー

はじめに

アニーエルノーさんの作品は5冊目となる。

まず、書いておきたいのは、僕はエルノーさんに対して否定的でも肯定的でもないようにしようとかなり強い意志を持って読まないと、彼女の作品が読めない、という事。

これは僕個人がカトリック教徒であり、信仰上のことから起因したり、色々と理由はある。

反面、書くことにしがみついて、己の罪≒欲望の深さを贖うために理由を探すような、そんな感触に僕は「共感」もした。

(人間である以上、しかもこの馬鹿げた消費資本主義に生を投げ出されたならなおさら、誰しもが欲望の罪は大なり小なり昔より抱えているように思う)

これは勝手な僕の思い込みだけれども。

感想

・

・

・注意:以下はネタバレ気味です

・

・

・

・

・注意:以下はネタバレ気味です

・

・

彼女は『嫉妬』の中で、

「贅沢の類であるように見えていたにせよ、私は、自分の人生の平穏で実りの多かったいくつかの時期に戻るより、この苦しみを生きるほうがいいと思っていた。

それだけではない。私は、勉学と激務、結婚と生殖の時期を歩み終えた今、かくして社会に払うべきものを払い終えた今、自分はようやく、10代の頃以来見失ってしまっていた本質的なことに専念しているのだという気がしていた。」

p59-60

と、またもや《贅沢》について言及している。

そして、不在を埋めるための手段として言葉を用いたことを告白もしている。

「私は言葉でもって、かけていたものを、ある女性のイメージと名前を、組み合わせることに成功した。」p82

『事件』では、

「中絶したことを神父に告解した。すぐにそれは間違いだとわかった。わたしは光のなかにいるように感じているのに、彼にとって、わたしは罪のなかにいるのだ。教会から出ると、わたしの信仰の時は終わったと悟った。」p199

と綴り、棄教したのかは定かではないが、罪の告白をしている。

バタイユ的な解釈をすると、エルノー文学は、書き手と読み手双方の《供儀》に近いかもしれない。

彼女の非凡な論理的才能よりも欲望が彼女を支配しているようにすら見えなくもない。

それは良いか悪いかではなく、実は割と自然なことでもあるかもしれない。

なぜならば、道徳的健全性によらず「知」や「管理」といった権威的なものに唯一勝るのは、「感受性」である、と僕は考えるから。

彼女の為し得たことをまとめてみると、

①生をとおして禁止を侵犯し分析した

②書き読みすることで供儀した

③上記2点を行うこと、それを共有した共犯者(この場合、読者)と共に祭りの擬似体験をし、倫理に疑問を投げかけ思考させた

④バタイユ的意味でのエロティシズムの真実≒裏切り──世界の深淵を垣間見せようと試みた

⑤上記4点から読み手に目の前にある社会格差や対応すべき社会問題に目を向けさせた。

などだろうか?

贅沢(他作品でもかなりの頻度で贅沢という言葉を使っている)≒浪費への蕩尽というステップをふんで、祭り≒宗教的絶頂であり、生の不連続から連続性を見いだそうとする活動≒書くことに至った。

と、勝手に仮定すると、冷やかしとかでなく、眼球譚マイルド版であり、今、おそらく、彼女はまさしく「私は太陽である」と言い聞かせているであろう。

といった感じである。

自然界というのは、暴力的でサティスティックであろう。信仰心を持つ、持ち続ける、棄教する、というのは人間が弱々しく愛おしい者達か象徴するようなものでもあるかもしれない。

倫理とは義務の押し付けであり、デリダが『パッション』の中でそれとなく触れていた義務と意識しない義務を遂行することこそが倫理の根底にあって然るべきではないだろうか。

社会格差、権威的なものから無理矢理押しつけられる倫理。

さまざまなに思いを巡らせた。

・

・

・

ヴェイユのように絶望の中で死を選ぶよりは健全であり、やはり、エルノーさんは非常に逞しく「生きよう」としてもがいたのだろう、とも思った。

罪の贖罪は死の瞬間果たされ、帰天して恩寵を受けるとしても、生を全うするのが大前提である。

彼女は苦しみ続けているかもしれないし、己の欲望に理由付けをしようとし続けたかもしれないが、「人間らしさ」の一端でもあるかもしれない。

棄教して書き続けるひともいれば、背負っている十字架の重さの辛さを神さまにだけ告白するひともいるだろうし、気にしないひともいるだろうし、気にしないでおこうとするひともいるだろうし、気付かないで過ごすひともいるだろうし、そんなものなのかもしれない。苦しんで、「どうして神さまは救ってくれないんだ」というところにキリスト教の本質があるように思う。

おわりに

禁止の侵犯を「読む」こと──共犯者的になることで、義務と感じない義務、「愛」や傲慢さとの引き換えとして「人間」が発見した文明的「博愛」がいかに尊いか遠回し的にわかることもあるかもしれない。

僕はエルノー文学については半分半分な気持ちである。

でも、どんな事象も(一方的に死を与える以外は)「愛」といちど名付けたとしたら誰にも断罪できないかもしれない。

いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。