不穏な人びと

スーパーで出会ったヒステリックな女にジャムパン持って追いかけ回されながら親友を回想する滑稽で平凡な読書好き男の愛と友情のショートショート

縦書き版

横書き版

不穏な人びと

どんよりと曇った日曜の午後、大型スーパーで夕飯の餃子パーティー用買い出しが終わり、俺は一人でレジで並んでいた。俺の2人ほど前の客が店員を睨みつけながらヒステリックに苦情らしき事を並べて大声でまくし立てていた。

「だから、そういうまどろっこしいやり方、やめてほしいんです。店長さん呼んでくださいよ、とにかく。こういう理にかなってないそちらのやり方は妥協できないんです。子どもっぽいかもしれませんけど、私、こういうのってちゃんとしてもらわないと我慢できないんです」

ポイントカードのことで揉めているらしく、ヒステリックな30前後の女の客は周りの目を気にする素振りもなかった。俺はカゴ2つをカートに入れスーパードライ24缶入りの段ボールも抱えて並んでいる状態だった。他のレーンに移動したかったが、他のレーンもそれなりに混み合って長蛇の列をなしていた。髪を一つに結えてピンクのヨレヨレのTシャツを着てスキニーみたいなジーンズを履いた女の横顔は、化粧っ気もなく、やつれていた。ヒステリックになっているせいか女の横顔は赤ら顔に変わっていた。やつれた容姿を際立たせていたのは女のピカピカに光る真っ赤なマニキュアの塗られたツルツルの爪だった。「ポイントなんてどうでも良いだろ...少しは状況考えろよ」俺は心の中でそう呟いていた。店長らしき男が現れてピンクの女を他の場所へと案内し、ようやく俺の会計も終わった。

スーパーの立体駐車場で車のエンジンをかけて発進しようとしたら、隣に止めてある車にさっきのピンクの女が夫らしき小男と子ども二人を引き連れ太々しそうに歩いて後部座席に乗り込もうとしていた。女は爪を見つめながら、レジの時のように、かなり大声で夫に罵声を浴びせかけていた。彼女の子どもたちは下を俯いたまま暗い顔をしていた。俺は女の罵声を打ち消すかのようにエンジンをふかして、そのまま駐車場をあとにした。

家に帰って来てから妻にこの話を面白おかしく聞かせていると、隣の奥さんの怒鳴り声が家の中にまで響いて来た。

「あなたのとこのドライバー、何度、勝手に置き配しないでと言ったらわかるのかしら?これで3回目ですよ?あのドライバーの方にはうちの荷物持って来させないでください。もう絶対、あの方をうちに回さないでください。次またあの方でしたら、そちらの本社にも連絡いたしますから。自業自得ですよ。そちらのミスなわけですからね」

恐らく窓を開けたまま、電話で怒鳴っているのだろう。隣の奥さんの言葉使いは、普段は丁寧だが気が強そうで、いつも聞こえて来るのは不穏な言葉が多かった。おまけに何かにつけて痩せた気の弱そうな夫に罵声を浴びせていた。思わず、妻が「あなたが夕方見かけたスーパーの女の人と同じね」と優しく笑いながら言ってきた。確かにそうかも知れない。

*

隣の夫婦の間には俺より一つ上の黒縁メガネにバーバースタイルの短く刈り込まれた黒髪の息子がいたが、去年自殺で亡くなった。大学を卒業後、彼は地元から遠く離れた場所で5年ほど営業の仕事をしていたらしい。鬱になり、去年実家に戻って来ていた。病気になった経緯はわからない。それでも男はいつも俺が挨拶すると丁寧に挨拶仕返して来てくれた。神経質なところは母親に似ていたが、気は弱そうな中肉中背の男だった。

ひょんな事から彼と俺はお互い読書が好きだとわかり、庭先で会うと本の話をするようになった。男はいつも庭に一人でハイボールを飲みながら、黒縁メガネ越しに空を見上げてポツンとコールマンの緑の折り畳み椅子に座っていることが多かった。お互いの庭の紫陽花が咲き始めたある日の夕暮れ時に、男と俺はある作家のことでギクシャクした。俺がその作家について批判的な意見を言ったら突然、堰を切ったかのように、恐らく酒のせいもあったのだろう、男が淀みなく生と死について話し始めた。

「それでも、みんな生きてるんですよ。明日に向かってです。朝が来なければ良いのにと思いながらも、なんとか生きているんです。山下さんは強いからわからないでしょうね。それでも僕にはこの作家の気持ちが痛々しいくらいにわかるんです。僕だって、いや、僕だけでなくて、みんな弱い。弱者の方が圧倒的多数でしょ?違いますか?毎日一定のリズムで太陽が登って来たかと思ったら沈むまでの逃げたくなるような眩しい光。山下さんはその光の中で外で仕事されてるかも知れません。そりゃあなたは肉体労働で長くやって来られていて、大変かもしれませんが、それでも、あなたは板やら柱、とにかくです、あなたは木に囲まれて作業して、自然を感じられる。見習いの方と10時だか3時だかには歓談できて、僕から言わせてもらえば呑気なもんです。僕なんてずっとパンの工場で、昼休憩の45分以外、パン生地が勝手にこねられて焼かれてプラスチックの包装に包まれるまでをですね、ずっと見てるだけなんです。わかりますか?白い小麦粉の乾いた感じの匂いの中で、永遠に袋詰めのパンを見てなきゃいけない。そうやって、自分が生きてるのか、死んでるのかすらわからない気分になる。そうしてようやくカラスの童謡が放送されて終業ってわけです。山下さんにはわからないですよ」

俺は呆気に取られた。大体この男に俺の仕事を手伝わせたら30分と持たないのが想像できる。被害者ヅラしてドラマに入り込んでいるこのペシミストの、さっき話題にしていた傍観者作家に頭からつま先まで洗脳されていそうな、この脳内お花畑な男の脳天をかち割ってやりたい気分にもなった。それと同時に、哀れな男だなと心底感じた。

「ああ、もし気を悪くさせたんだったらすんませんでした。俺、批判的に語ってしまいましたが、この作家が嫌いってわけじゃないんすよ。立川さんがパン工場を愛するくらいには好きですし」

そう言うと、男はパン工場という響きに安堵したかのように俺には思えた。

「いえ、別に山下さんが謝る必要ないんです。僕はいつも、常に、生と死を見つめるこの作家の中に自分自身の姿を投影してますから。それでつい、熱く語ってしまいました。山下さんには是非とも僕の勤めるパン工場を案内してあげたい。まるで胎児がお腹の中で育って、出産されるまでのような過程ですから」

それからも、まるでギクシャクしたこの日のことなんてなかったかのように、むしろ、あの一件以来、より親密に、俺と男は本のことをたまに語り合った。チェーホフのことやドストエフスキーのこと、サルトルやカミュのこと、最近の三島由紀夫再来とか言われた作家のこと。俺はこれまで好きだった作家のことを立川以外と話したことがなかった。まるで少年に戻ったかのように、俺も立川も夢中になって語り合った。それでも例の作家のことだけはできる限り触れないようにした。立川は俺を時々試すかのように意見を聞いて来たが、そんな時、俺はのらりくらりと適当なことを言ってやり過ごした。それを見透かしているかのように、立川は俺に優しく悪意のない微笑みを浮かべながら、俺の目を見つめて、別の話題に話を変えた。それでも何故か、情熱的に語ってくれたパン工場を立川が案内してくれるのをどこかで楽しみにするようになっていた。けれど、その夢が果たされることはなかった。

半年後、立川は自宅で首を吊って死んだ。2階のテラスからぶら下がる男の体を早朝、俺が発見した。朝の6時過ぎに仕事に行くため車に乗ろうとしてサイドミラーを出したら男がぶら下がるテラスが見えた。隣人夫婦は息子の死をさほど悲しんでいる素振りもなかった。葬式もあっさりしたもので、夫婦が息子の死を悲しんでいるようには見えなかった。隣の奥さんのヒステリーはそれ以前からも酷かったが息子の死を境に輪をかけて酷くなった気がする。火葬されて出てきた立川の遺灰をぼんやり眺めると、彼が寂しそうに空を見上げながら、ハイボール片手に一人で座っていた後ろ姿を思い出した。

*

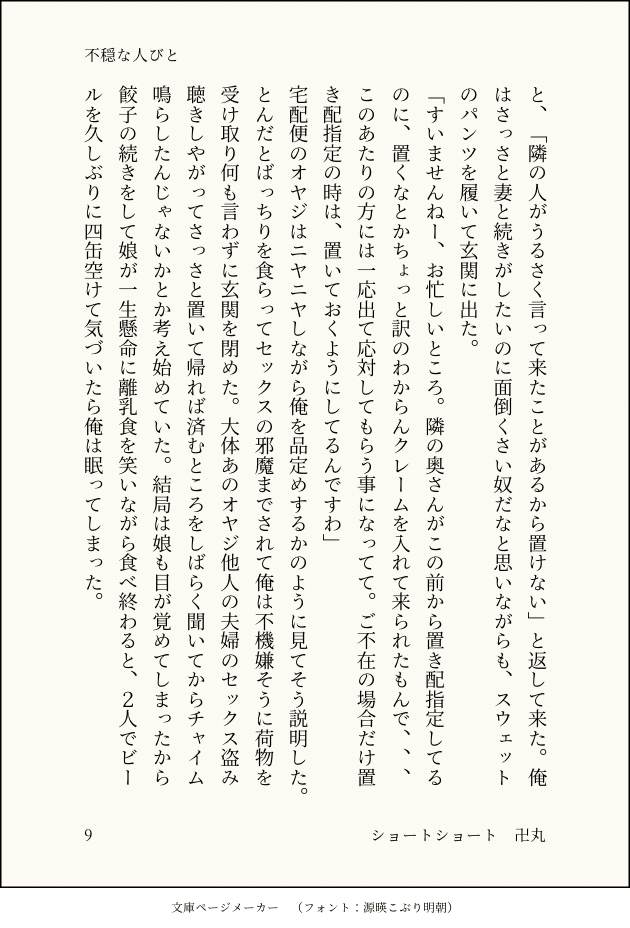

妻と俺は隣の奥さんのヒステリックな電話の後で仲良く餃子を作っていた。梅雨の季節で蒸し暑かったから網戸にしていると隣人の声が部屋中よく響いてきた。餃子のためのキャベツとニラを妻が刻んで、俺はひき肉とニンニクをボールの中で先に混ぜ合わせていた。何故か立川の勤務していたパン工場のことを思い浮かべながら、妻の後ろ姿を眺めていたら勃起していた。台所で妻に後ろを向かせて窓のそばの冷蔵庫に押し付けてやってる間中、隣の奥さんがまたヒステリックにどこかにクレームの電話をしている声が聞こえてきて集中できなかった。網戸のままにしていたのをその時になって思い出したがどうでもよかった。立川にも妻の美しい曲線の後ろ姿を見せてあげたかった。もうすぐイケそうだって時に玄関のチャイムが鳴って結局は邪魔された。インターホンの画面越しに宅配便のおっさんがニヤけながら立っている。「そのまま置いておいといてください」と言うと、「隣の人がうるさく言って来たことがあるから置けない」と返して来た。俺はさっさと妻と続きがしたいのに面倒くさい奴だなと思いながらも、スウェットのパンツを履いて玄関に出た。

「すいませんねー、お忙しいところ。隣の奥さんがこの前から置き配指定してるのに、置くなとかちょっと訳のわからんクレームを入れて来られたもんで、、、このあたりの方には一応出て応対してもらう事になってて。ご不在の場合だけ置き配指定の時は、置いておくようにしてるんですわ」

宅配便のオヤジはニヤニヤしながら俺を品定めするかのように見てそう説明した。とんだとばっちりを食らってセックスの邪魔までされて俺は不機嫌そうに荷物を受け取り何も言わずに玄関を閉めた。大体あのオヤジ他人の夫婦のセックス盗み聴きしやがってさっさと置いて帰れば済むところをしばらく聞いてからチャイム鳴らしたんじゃないかとか考え始めていた。結局は娘も目が覚めてしまったから餃子の続きをして娘が一生懸命に離乳食を笑いながら食べ終わると、2人でビールを久しぶりに四缶空けて気づいたら俺は眠ってしまった。

*

その夜、不思議な夢を見た。午後の立体駐車場の中でヒステリックなピンクの女に俺と妻が追いかけ回され、俺が妻を先に車に乗せて女と対決していた。女のすぐ後ろには死んだ立川が控えていて黒縁メガネをクイっと上げて俺に向かって生と死について説教し始めていた。俺は立川に妻とセックスしたいからピンクの女を連れてさっさと帰ってくれと言って車の中にいる妻を確認すると、何故か場面が立川の勤務していたと思しきパン工場の中でピンクの女に追いかけ回されていた。俺は何とかベルトコンベアを屈指してピンクの女と距離をとって、包装済みのイチゴジャムパン争奪戦に切り替えた。ピンクの女はだらしなく垂れ下がった頬のたるみをベルトコンベアに押し付けて追いついてきた。俺をレイプしようとしてジャムパン片手に襲い掛かってきていた。この女とだけはやりたくないと思って俺は必死にベルトコンベアの上を駆け抜けた。女の顔が目前に迫り、俺を押し倒してきた。口元はジャムで真っ赤になっていて、歯がところどころなかった。無理矢理俺にキスしようとしてきて俺は絶叫した。

*

「もう起きないと遅刻するわよ、すごく怖い夢を見ていたみたいね」

揺り動かされて目を覚ますと、白いアイロンのかかったTシャツだけを着た妻が何かを手にしながら俺の顔を覗きこんできていた。それはイチゴジャムを塗りたくったトーストだった。トーストを俺の口に突っ込んで、俺に覆い被さると、妻は、心配そうに見つめてきた。俺は数秒、彼女がピンクの女ではないことを確認したくなった。彼女の丸いおでこを撫でて鳶色の瞳を見つめた。口に突っ込まれたトーストを無理矢理食わされながら、俺の上に跨がってきた妻にされるがまま昨日の続きをした。立川がここにいてくれたらどれほど三人が充たされた時間を過ごせただろうと想像した。

窓の外は青い紫陽花が満開になっていたが昨日と同じ曇り空だ。今日も立川のいない一日が始まってしまった。

いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。