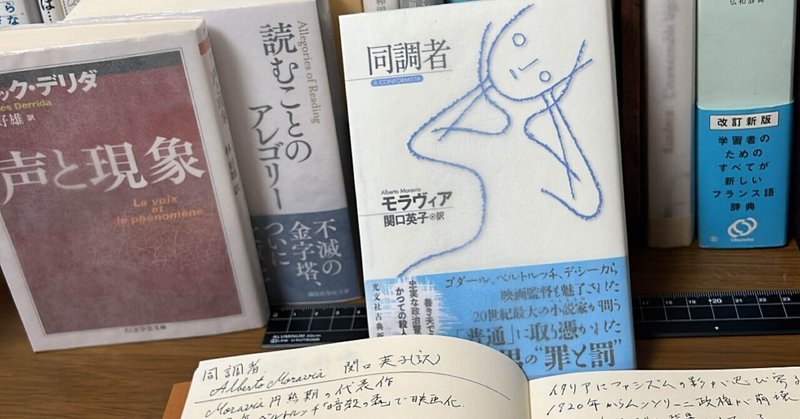

『同調者』アルベルト・モラヴィア

夕方、妻に買い物を頼まれて、材木座近くのドラッグストアへやってきた。車の中に夕暮れの西日が潮風と一緒になって差し込んでくる。サイドミラーに反射した光と、差し込んできた光とのコヒーレンスによって、一本の光の線が強調されていた。それは、穏やかな春の陽気がすぐそこにあることの証明でもしているかのように思えた。きっと春の花が咲き乱れるのも遠くない。

車から出て、外気を思い切り吸い込みながら、店の自動ドアの前まで歩くと、顔に触れる春めいた薄い膜のような空気を感じた。そして引き返した。

マスクをダッシュボードの中に忘れてきたことに全身にくまなくまとわりつく春によって、僕は気付かされた。

存在を無視され続けたり、混乱した無秩序の中で自らを脱却させる術を知らなかったり、あるいは理不尽にそうした状況に追い詰められたり、じぶんらしさを長い間抑圧されていたり阻害されていたり離反し続けていると、ときにはそれについての高い代償が迫ってくる───イタリアの文豪、アルベルト・モラヴィアの『同調者』を思い出して、そのような言葉を自然とひとりでぶつくさ言いながら僕はダッシュボードからマスクを取り出した。

「普通である」ということは、社会風潮によってある日突然反転する。

コロナ禍におけるマスク着用やワクチン接種などがその端的な例であろう。無論、周囲のひとたちへの配慮、医療逼迫や重症化リスク軽減など加味してマスク着用にもワクチン接種にも賛成であり、ワクチン接種もきちんと受け続けている。それが《同調》とされるかどうかはわからない。僕自身の考えに純粋に則っての行動なのだろうか?

さて、《同調》するというのは数多の群衆の賛同ベクトルと同じ方向へと自らの思考ベクトルを向けることでもある。

少しでも異なると、他者との相違からなる摩擦を回避する為に、原因になりうることを排除するか、その他大勢と同じベクトルとできる限り平行にすることを世論や家族あるいは自ら強制する。平行であれば干渉することなく、あるいは重なったとしても波の位相の同期が取れていたりしてコヒーレンスが強まり、《普通》であることの承認を受けられる。そしてそれは《無自覚》であることがほとんどだろう。

子どもやパートナーへのネグレクト、もしくは支配欲や反発によるモラル・ハラスメントや暴力にさらされることよって、沸き起こる自然な感情。

その感情に何と名前をつけたらよいのか?

「《普通》で《善良》な夫、父であろうとすることに何ら疑問に思うことがない」と言い切れるだろうか?

家族に対してネグレクトしたりや暴力を振るうことはない、と思う。

それでも、僕は『同調者』のマルチェッロが僕自身でもあるような感覚を最初から最後まで覚えた。

《普通》の人びとを介して、僕は《普通》でありたいのか?それとも、誰にも受け入れられないとしても、純真で無垢な感情を全面に出すのか。きっと「そんなこと」したら僕は社会あるいは家族から否定される。

そうなったら、ある少年のように窓に鉄格子がはめられた閉鎖病棟へと運ばれて拘束帯をつけられ、一日を永遠のようにベッドの上で感じることしかできないまま白い天井を睨みながら感じ喚き散らし、耳の奥で鐘が鳴り続けることや話しかけてくる彼らと闘わないといけなくなる。

なぜ?───なぜなら、それは《普通》ではないし《善良》ではないからだ。

みんなから存在を否定されたり無視されたくないなら、色々なルールを自然にこなせるまで《訓練》しないといけないし定期的な投薬である一定の効果も見られる。

喚いてベッドで暴れたら、ヒルナミンだ。

筋弛緩によって落ち着きを取り戻す《訓練》の強制。もしそんな状況に今僕が追い詰められたら、もう僕には僕を描いてくれるひとなんていないから、薬でどうにかするか、考え方の習慣を変えるしか道しかないだろう。

考え方の習慣は変えた方が楽になることは否定しない。むしろ良いことの方が多い。

しかしながら、それは、僕が《私》と整合性を保てる範囲内を探すことが伴っているならば、だが。

ときどき、苦しくもなる。

ひとりになりたかったり、実際にひとりになると今度は家族で一緒にいたときのじぶんの態度に落ち度があったことを思い出してドラマ仕立てにするかのようにして感傷的になってみたり。

僕が《私》と整合性を保つためのひとつの規範としてのカトリック教徒としての信仰。一ヶ月あるいはもっと期間が空いたりしながらもカトリック教会のミサに行き、いちばん後ろの目立たない長椅子に座って目を瞑る。

神父さまの顔を見るのが苦しかったり、とりとめのないことを告白したとして、神父さまの期待を裏切ったり貴重な時間を割くのは僕が聖書の勉強不足で信仰の弱さや心の弱さを見せることになるだろうからそれはできない、だとか考えながら、席を立って教会を出る。

誰しもが大なり小なり不条理の中で生を全うせねばならず、どこかに救済を求めて、声なき声で叫びながら、騙し騙し生きて死んでいく。

そこに思いやりという愛、《愛する力》が残っていれば、何とか騙しながらものらりくらりと生きていける。

自動ドアに貼り付けられた「店内マスク着用をお願いします」という白地に赤で書かれた無機質な強制力に僕は従っていることで安堵を覚え、頼まれたものを探しに店内へと入って行った。

『同調者』には社会風潮、宗教、戦争、家族の在り方、個の尊厳、ファシズムなど、そうした一切合切がモラヴィアの鋭い人間心理洞察力と凄まじい文章力によって描き込まれていた。

今の日本社会、あるいは読者自身のように思えてならないのは僕だけだろうか。

店内ではみんなマスクを付けている。

まるでそれが今の各々のペルソナかのように。

何ら疑問に思うことはない。

《公衆衛生》上のマナーであり、もはやそれはひとつの《一般的》な外向きの《顔》の在り方だ。罪の共犯、善良や正義といった類いの「大人」の裁き。イデオロギーなど関係ない全体主義的な何か。疑問に思ってばかりでは生きづらいだけだ。流れにベクトルを合わせるかのようにして風のコヒーレンスを強めてればどうということはない。

それに比べたら季節の移ろいを感じることなんてどうでもよいのか?《普通》への反吐が出るほどの僕の深淵から湧き上がる暴力的な何かを感じた。

レジに並び、僕はマスクの奥で口をだらしなく開け、ニヒルな冷笑を群衆──正確には僕の前に並ぶたったの三人──に向けた。《普通》というペルソナがあれば僕の異常さや感情なんていくらでも誤魔化せる。

他者に寄り添うだとか共感だとかばかりを押し付けてくる何か。その何かに対してある程度従う凡庸な僕に《私》が牙を剥いたところで社会不適合の烙印を押されるだけだ。

《普通》と群衆から無意識の《共感》を得て勝ち取る凡庸さと《私》であることの整合性のバランス。僕は車の中で僕の中に咲き乱れる春の狂気めいた花をそっと撫でてあげた。

形こそ異なれ、誰もがいつしかその純真さを失う。それが普通というものだろう

いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。